- 作者/ 照護線上編輯部

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《乾癬不「只」是皮膚病,全身都發炎!》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔!

許多人聽到乾癬,直覺聯想到皮膚疾病,事實上,乾癬屬於自體免疫疾病的一種,病徵除了皮膚外,隨著體內持續發炎,其他器官也可能受影響。

台灣皮膚科醫學會監事暨馬偕紀念醫院皮膚科林揚志醫師指出,乾癬常見的共病除了高血壓、高血糖及高血脂的三高外,還包括乾癬性關節炎、虹彩炎及發炎性腸道疾病等病症。研究發現,約三成乾癬患者可能併發乾癬性關節炎。另也有少數會誘發虹彩炎症狀,甚至導致發炎性腸道疾病,如克隆氏症。

一般判斷是否有乾癬性關節炎的徵兆可從指甲上來評估,若乾癬患者指甲出現一些小坑洞的點狀凹陷,即有高風險合併乾癬性關節炎。

指甲變化是徵兆

林揚志醫師表示,乾癬是因體內免疫細胞攻擊自己的皮膚,導致皮膚出現紅色斑塊、脫屑,這些免疫細胞也可能攻擊關節、眼睛、腸道等器官,因而出現各種共病。

乾癬性關節炎早期症狀如指甲凹陷、早上起床時下背痛、下床或走路腳跟有壓痛感、手指關節僵硬等,甚至指尖與指節的關節會腫痛,部分患者手指看起來像香腸一樣腫腫的;部分患者肌腱附著骨頭的地方也會開始疼痛。

有些患者是皮膚乾癬一段時間後才出現關節炎症狀;也有些人是先有關節炎才出現皮膚乾癬,兩者沒有一定的先後順序。若先出現皮膚乾癬才有關節炎,診斷上會較容易,因醫師可聯想到乾癬性關節炎。

反之,若一開始先出現關節炎,皮膚尚無乾癬表現,醫師就需考慮各種關節炎的可能性,如類風濕性關節炎、痛風性關節炎等。且因乾癬性關節炎屬自體免疫疾病,無法根治,需長期控制才能讓病情穩定,避免關節變形。

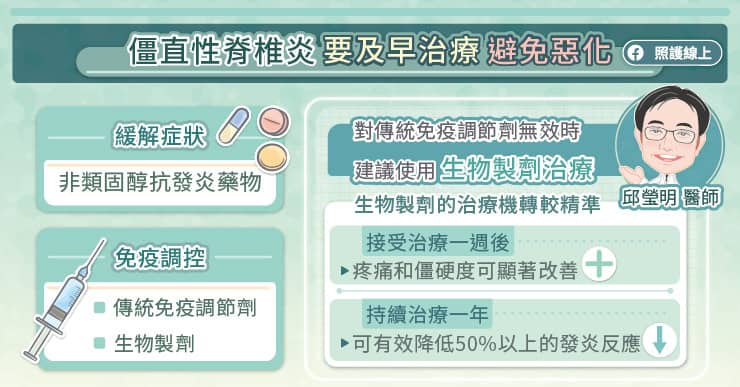

及早治療,避免關節破壞變形

林揚志醫師解釋,目前皮膚乾癬的治療方式多元,包括照光治療、外用藥,或口服藥、注射針劑等。乾癬性關節炎的第一線藥物為鎮痛消炎藥;第二線則是免疫調節劑,若皆無明顯成效,會建議患者選擇生物製劑。生物製劑除可改善皮膚乾癬症狀,避免關節變形,亦可同步預防關節、腸道相關共病。

免疫調節劑與生物製劑最大的差別,在於免疫調節劑可控制疼痛,但無法完全控制關節破壞,患者會感到症狀逐漸緩和,但其實關節的破壞仍在持續;生物製劑則是施打後能有效阻止關節破壞,減少關節變形的機會,治療乾癬同時保護關節。罹患乾癬性關節炎的患者,若未及早治療,恐造成關節不可逆的永久性破壞,手指甚至連握東西都沒有辦法。

林揚志醫師回憶,曾有位職業駕駛的患者,因罹患乾癬性關節炎未積極治療,最終手部關節變形,連握住方向盤都很困難。建議乾癬性關節炎患者切勿輕忽症狀,應及早治療,降低日後失能的機會。屆時關節出現不可逆傷害,即使選用生物製劑,也無法讓受破壞的關節回復成原來的模樣。

生物製劑因費用昂貴,健保採有條件給付,乾癬性關節炎須經醫師評估病況後申請使用,若患者使用後症狀有改善百分之五十以上,仍可以繼續使用,不會因症狀改善就被停止使用。若僅皮膚乾癬,使用兩年後改善狀況良好,則無法繼續使用健保給付。

冬季任意進補,當心愈補愈糟糕!

林揚志醫師提醒,國人愛進補,每每時序入冬,麻油雞及薑母鴨各類補品皆上桌,但上述補品皆含酒類,恐刺激免疫力,使病徵加劇,其他包含人蔘、靈芝、冬蟲夏草等藥膳,皆不適合乾癬及乾癬性關節炎患者食用,不過偶爾補充綜合維他命及雞湯則不在此限。

最後,林揚志醫師鼓勵乾癬病友,乾癬雖無法治癒,但是透過遵循醫囑用藥、定期回診追蹤,搭配規律作息、均衡飲食、適度運動並避免菸酒,仍可將病症控制得宜,維持生活品質。

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《乾癬不「只」是皮膚病,全身都發炎!》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔!

- 加入照護線上LINE官方帳號,健康資訊不漏接!

https://line.me/R/ti/p/%40careonline