這時,我看到三隻浣熊正用牠們的腳掌緩緩划過落葉堆,朝著我所在的方向走了過來。牠們的動作專心、從容,而且目標明確。在下坡時,牠們似乎是用滑的,看起來像是銀灰色的大型毛毛蟲。牠們的體型比我在附近見過的那些成年浣熊稍微小了一些,或許是今年春天才出生的。

我坐的地方剛好位於這幾隻浣熊前進的路徑上。牠們一直走到距我不到一英尺的地方才突然停下。這時,由於我的頭是朝著另外一個方向,因此無法看見牠們,只好用耳朵仔細聆聽。我聽見牠們站在那兒一邊喘氣、一邊用鼻子嗅著周遭的動靜。過了半分鐘後,其中一隻浣熊突然輕輕的用鼻子噴氣,發出了「哼!」的一聲。之後,三隻浣熊便再度邁開步伐,從我旁邊走了過去,距我只有一、兩英尺。牠們進入我的視線範圍時,臉上並未露出警覺的神情。一會兒之後,牠們便下山了。

我看到這些浣熊時,最初的反應是一陣驚喜。當我發現那些奇怪的聲音居然是三隻浣熊發出來的,而且牠們正朝著我走過來時,不由得大為興奮。當牠們走近時,我看見了牠們的臉:牠們臉上的絨毛是黑色的,周圍鑲著一圈乾淨俐落的白邊,眼珠子像黑曜石一般,圓圓的耳朵喜氣洋洋的豎著,鼻子細細長長的,頸部有一圈銀色的毛皮,模樣還真是討人喜愛。

然而,當這個念頭掠過我的腦海時,我心裡立刻感到有些不自在。身為動物學家,我怎麼可以用「討人喜愛」這樣的字眼來評論一種動物呢? 這是兒童和業餘人士才會使用的語言,尤其是面對浣熊這類常見的動物時。我一向都試著將動物當成獨立存在的個體,觀察牠們的本質,避免把心中的慾望投射在牠們身上。但不可否認的,我對牠們畢竟還是有一些感覺。我很想抱起一隻浣熊,呵癢牠的下巴。但毫無疑問的,這樣做簡直就是在踐踏我身為動物學家的職業尊嚴。

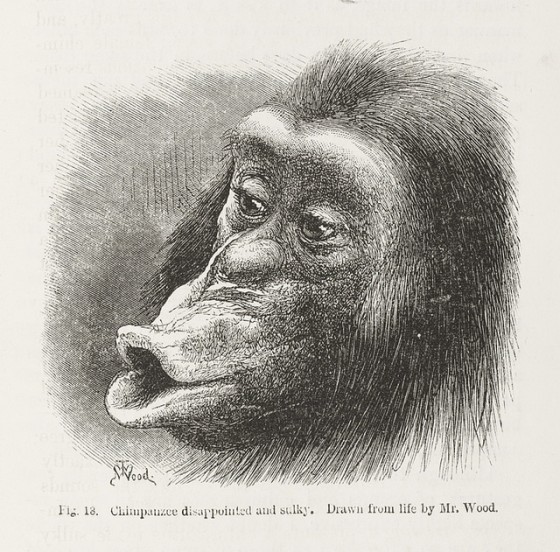

對於我的處境,達爾文或許能夠感同身受,因為他明白臉部的模樣對我們的感情有多大的影響力。他在《物種起源》發表十年後,出版了一部名為《人與動物的情感表達》(The Expression of the Emotions in Man and Animals)的著作,說明人與動物的臉部如何反映出牠們內心的情感狀態。

我們的心智或許有意隱藏我們內心的感受,但我們的神經系統卻會將這些感受呈現在我們臉上。達爾文宣稱,能夠敏銳察覺臉部表情的各種細微變化,是令我們得以生存下去的一種核心能力。

此書的重點在探討神經和肌肉將內心情感轉化成面部表情的機制,並假定觀察者能夠正確的詮釋這些表情所代表的意義。到了二十世紀初期和中期時,康拉德.勞倫茲(Konrad Lorenz,他是最早致力於研究動物行為演化過程的學者之一)提出了更明確的論點。他分析了動物透過臉部表情溝通的方式,以及牠們如果擅於觀察其他動物的面部表情可能會在演化上取得哪些好處。此外,他還更進一步研究人類為何會被某些動物的臉吸引,但對其他動物的臉卻沒有興趣。

他的結論是:由於人類喜歡嬰兒的臉,因此我們在觀看動物時可能會受到誤導。如果動物的臉長得像嬰兒一樣,就算牠們的本性一點也不討人喜歡,我們還是會認為牠們很「可愛」。

勞倫茲認為,動物如果有大大的眼睛、圓圓的五官、超大的頭和短短的四肢,就會激發我們的某種本能,讓我們想去抱牠、疼牠。除此之外,有些臉型也會讓我們產生錯誤的判斷。例如駱駝的鼻子高於眼睛的水平,會讓我們以為牠們很驕傲、瞧不起人。老鷹的眉峰堅毅、嘴部的線條狹窄而果決,會讓我們聯想到領袖特質、君臨天下的氣勢以及戰爭。

勞倫茲認為,我們用來判斷人類臉部特徵的標準,會大大影響我們對動物的看法。我想他說得沒錯,但他可能只說對了一半。人類已經和動物互動了幾百萬年,想必應該已經有能力辨別浣熊和人類嬰兒之間的差異吧? 事實上,這樣的能力對人類而言是很有用的。我們的祖先在面對其他動物時,如果能夠正確的判斷牠們是具有危險性還是對我們有用,想必會比那些不了解動物的人更占優勢。

我想我們對動物的潛意識反應除了受到我們對人臉好惡的影響之外,也會受到這類判斷的影響。我們喜歡那些不會對我們構成人身威脅的動物:那些身軀小巧、嘴部的肌肉不發達、眼睛不敢直視我們、眼神溫馴的動物。我們害怕那些眼睛一直瞪著我們看、顎部的肌肉發達、四肢比我們強壯、跑得比我們快的動物。人類和其他動物共同生存已經有很長一段時間,但開始馴養動物卻是晚近的事。在人類發展的後期,那些懂得利用動物的人士開始畜養犬狗幫忙打獵,畜養山羊以便吃牠們的肉、喝牠們的奶,畜養牛群以幫忙耕作。在這樣的生活當中,人類必須能夠精細的解讀其他動物所發出的訊息。

當這幾隻浣熊出現在我的視線中時,我的祖先便透過我那已經演化的精密腦袋對著我喊話:「這些傢伙腿短短的、嘴部的肌肉不發達、身體矮矮胖胖,看起來沒什麼危險性;牠們的肉很多,可以供我們飽餐一頓;牠們看到人並不害怕,或許可以養一隻來玩玩;牠們的臉長得很可愛,像小嬰兒一樣。」在那一瞬間,昔日的經驗都以非語言的形式浮現,讓我不由自主的對這些浣熊充滿好感。儘管在事後,我會試圖用語言文字來加以解釋,但在那當下,這完全超乎我的理性所能控制的範圍。

或許我不該對自己立刻喜歡上這些浣熊感到如此丟臉。這個在我眼中「很不專業」的反應,其實讓我看到了自己身為動物的天性。人類是很擅於解讀臉部表情的動物。我們在一生當中一直不斷在判讀別人的情緒。只要看到一張臉,我們便會立刻在下意識做出結論。這幾隻浣熊的臉讓我訝然發現自己心理上的矛盾,並因此感到尷尬。但事實上,我每天都會有數十次乃至數百次類似的反應。

當這幾隻浣熊踩著沙沙作響的落葉離去時,我意識到我觀察這座森林,就像拿起一面鏡子,從中照見自己的本性。這面森林之鏡比人的世界更加澄明。我的祖先和森林及草原上的動物共同生活了數十萬年之久。牠們之間互動的經驗,已經形塑了我的大腦和嗜好。這些心理特質雖然在人類文化的影響之下已然出現改變、融合與轉化,但從不曾被取代。在我重返森林(儘管我的身分只是觀察者,而非參與者)之後,它們才開始逐漸展露。

本文摘自《森林秘境:生物學家的自然觀察年誌》,商周出版發行。