雞這種動物被人類馴化至今,成為存在感最高的鳥類,不過最初的起源頗有爭議,有多種說法。一些文章甚至論文的訊息支離破碎,愈讀愈不對勁。

2022 年問世的一項研究,主張馴化雞誕生於東南亞,年代未滿 4000 年,並且提出一套合理的生態脈絡。不論新論點是否正確,都相當有參考價值,我們一起來瞧瞧。

馴化雞考古學的三大迷障

馴化雞的考古學至少有三大難題:

第一,以為是雞的骨頭,其實不是雞。

第二,真的是雞,卻是尚未馴化的野雞。

第三,真的是馴化雞,但是年代不對。

一套常見的說法是,馴化雞源自東亞北方,華北超過 8000 年前的新石器時代 。此一廣傳的說法其實莫名其妙,因為馴化雞的祖先肯定是紅色叢林雞(red junglefowl,學名 Gallus gallus,紅原雞),而紅色叢林雞住在東南亞,華南還有可能,華北未免太跳 tone。

目前看來,華北及其周圍早期的「馴化雞」,要不是年代錯誤,沒有那麼早,就是辨識錯誤,把雉雞誤判為雞(pheasant,學名 Phasianus colchicus,環頸雉)。因此,好幾千年以前的華北並不存在馴化雞,更不可能是起源地。

圖/ wiki 公有領域

還有兩套主流論點,一是源自南亞,距今 4600 年前開始的哈拉帕文明,另一是 6000 年前的東南亞 。上述觀點也被新研究否定,新的論點是:馴化雞源自東南亞,但是再早也不會超過 4000 年前太久。

始於東南亞,未滿 4000 年

考察世界各地約 600 處遺址,能肯定最早有雞出沒的遺址,位於泰國的 Ban Non Wat,最早距今 3600 多年。此處這個時期屬於新石器時代的農村,存在豬、狗這些馴化動物;遺址中不但出土雞骨,還有很高比例的小雞,很可能是人為飼養的結果。

之前問世的研究們,報告過許多「年代更早的馴化雞」,但是經過三大難題的刁難,都無法確定真的存在更早的馴化雞。印度最早的雞,如今可以肯定的年代,也比東南亞更晚一點。

另一方面,遺傳學證據指出紅色叢林雞有 5 個亞種,馴化雞最接近東南亞的 Gallus gallus spadiceus,而南亞住著 Gallus gallus murghi。這是一項佐證,支持馴化雞並非源自南亞的印度、巴基斯坦,而是東南亞,至少在 3600 年前那個時刻已經馴化。

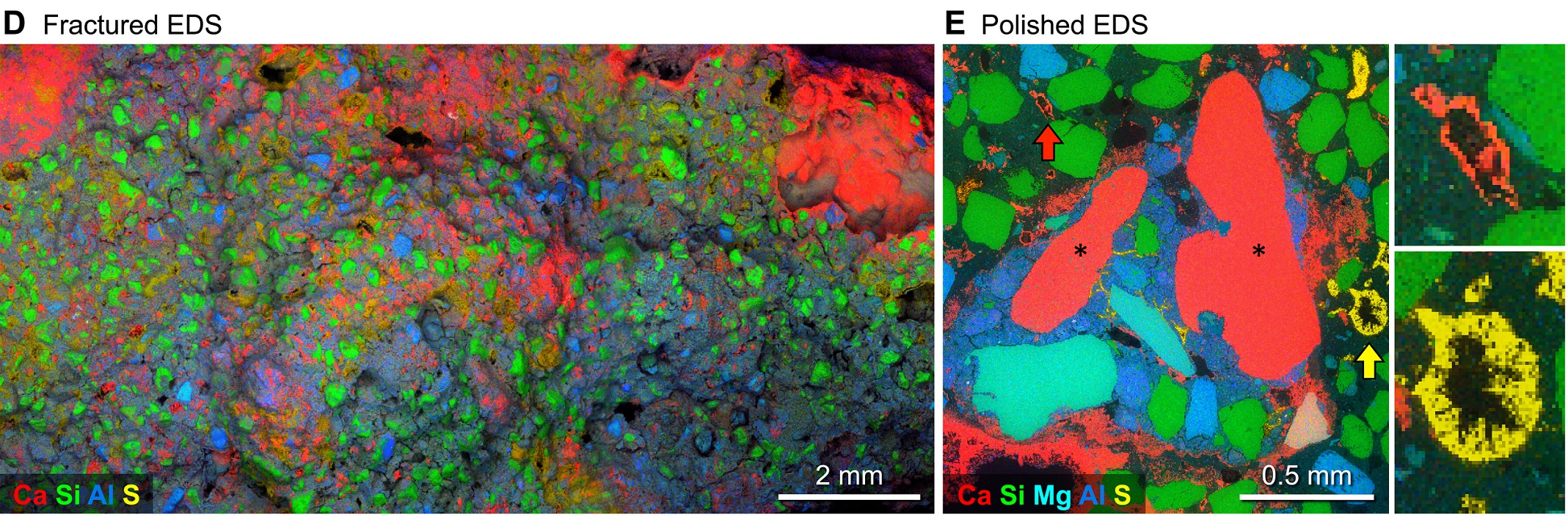

遺址中雞骨年代容易誤判,以為更早

雞在東南亞馴化後,傳往各方。北邊的東亞北部,距今 3000 多年的商代遺址中有雞。日本在 2000 年前左右的彌生時代首度見到雞。

南太平洋島嶼的雞,顯然和南島族群的遷徙與交流有關。不清楚台灣什麼時候引進雞,不過我猜後來南島語族的雞,並非來自台灣,因為馴化雞的原產地東南亞,距離大洋洲更近得多。

圖/參考資料 1

中亞,已知最早的雞於阿爾泰地區出土,約 2500 年前的巴澤雷克文化墓葬。過去有個論點認為,歐洲的雞由中亞引進,更早之前又能追溯到東亞北部。上述說法如今看來並不成立,歐洲雞更可能來自西南亞的方向。

往印度洋、西南亞方向,可以肯定雞在 3000 多年已經來到中東,又傳到東北非的埃及。地中海東部的雞,接著又傳入歐洲。更南方的非洲,雞傳入的年代似乎比較晚,要等到一千多年前,應該不超過 2000 年。

有趣的是,東非外海的馬達加斯加,居民為講南島語的南島語族,但是馬達加斯加語言中的雞,卻不是南島雞的名稱,反而來自非洲的班圖語。新研究推測,即使這兒的南島移民一開始帶雞前來,後來也被東非雞取代。

新研究列舉的各地年代,常常比原本認知更晚。過往研究中,雞骨的年代有多不可靠呢?同時問世的另一項研究,探討雞何時傳入歐洲。

直接對雞骨進行碳同位素定年,驚覺 23 個樣本中,只有 5 個符合其出土地層的年代,其餘都是比實際雞齡更早的誤判。最誇張的是,有幾件樣本明明只有幾十年,是不折不扣的現代雞,卻掉進新石器時代的地層,被誤會是好幾千歲的老司雞。

由此看來,雞骨很容易掉到更深的地層,從而被高估年代;並非由雞骨直接取樣定年的年代,都要謹慎使用。

- 延伸閱讀:歐洲人最初把雞當成寵物,不是食物

圖/參考資料 2

馴化雞的兩個條件:野雞碰上農夫

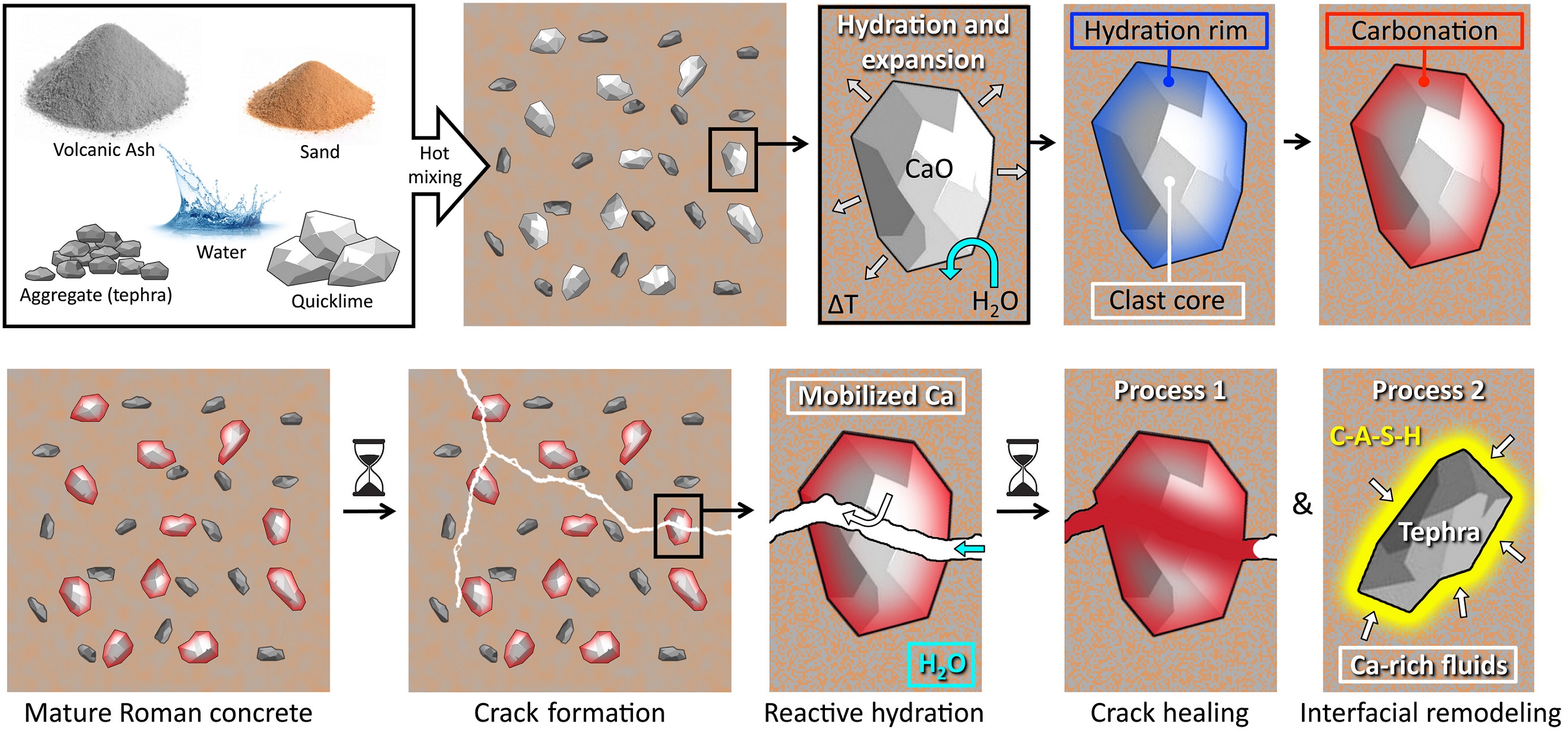

紅色叢林雞住在東南亞,為什麼馴化大成的年代不是 6000 年前,而是距今 4000 年以內呢?搞懂這件事,就能直接突破野雞馴化的關鍵。

馴化,本質上是人與動物建立關係,那麼就要擺在文化與生態環境的背景中思考。

紅色叢林雞通常住在植物茂密的環境中,人類經營農業,種植稻米、小米,勢必改變植被,創造出更加開放,又有不少穀粒的環境。這會誘惑野生的紅色叢林雞,大幅增加與人類接觸的機會,促成馴化的契機。

考古學研究指出,東南亞大陸等到 4000 多年前,才開始出現有稻、小米等馴化生物的農業,進入新石器時代。野生的紅色叢林雞馴化為雞,假如和穀物農業密切相關,可想而知,馴化雞真正誕生的年代不會更早。

- 延伸閱讀:古代東南亞南向的DNA、語言、農業

有趣的是,東南亞的農業源自其北方:東亞南部的農夫,可是馴化雞沒有那麼快傳入東亞南部的稻米產區。詳情不明,也許是當時東南亞多半種旱稻,東亞南部主要種水稻,一開始的雞沒那麼適應。

故人具雞黍

假如馴化雞誕生的條件是「野雞碰上農夫」,回顧過往解釋馴化雞來歷的三大時空,東南亞 6000 年前沒有農夫,紅色叢林雞只能是野雞。南亞 4000 多年前的哈拉帕文明,以及華北 8000 年前的新石器時代,都已經存在穀物農業,但是華北不存在紅色叢林雞,故不可能為起源地。

南亞地區比哈拉帕文明更早以前(哈拉帕常被稱為「印度古文明」或印度河流域文明,可是照現在的國家疆域,多數遺址其實位於巴基斯坦),已經經營農業,也一直存在紅色叢林雞,理論上滿足馴化雞誕生的條件。

南亞的紅色叢林雞為什麼沒有變成馴化雞,或是一度馴化過卻最終失敗,是有趣的問題。如今比較確定的是,東南亞的馴化雞引進後,和南亞本地的紅色叢林雞又培育出新的型號,成為有南亞特色的馴化雞。

這回的新研究強調,雞的傳播和穀物農業息息相關。原產地的東南亞大陸以外,南亞、中東、非洲東部,雞和穀物也往往同時存在,它們或許是一起傳播。

孟浩然詩句「故人具雞黍」,也許是世界很多地方普遍的現象。

延伸閱讀

- 歐洲人最初把雞當成寵物,不是食物

- 短篇 東非的雞與黑鼠,因中世紀的印度洋貿易網抵達

- 雞排的起源?從古 DNA 探索雞的馴化與育種過程

- 吃雞思源!老祖先馴養家雞,讓我今天有雞腿吃

- 短篇 長江下游7000年前,河姆渡文化最早馴化鵝?

- 短篇 墨西哥居民約在1500年前,最早馴化火雞

- 美國西南10到12世紀,金剛鸚鵡養殖場

- 古代東南亞南向的DNA、語言、農業

- 印度河流域文明,哈拉帕人的DNA

- 短篇 古印度文明的複合式農業,本地原產稻米

參考資料

- Peters, J., Lebrasseur, O., Irving-Pease, E. K., Paxinos, P. D., Best, J., Smallman, R., … & Larson, G. (2022). The biocultural origins and dispersal of domestic chickens. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(24), e2121978119.

- Best, J., Doherty, S., Armit, I., Boev, Z., Büster, L., Cunliffe, B., … & Sykes, N. (2022). Redefining the timing and circumstances of the chicken’s introduction to Europe and north-west Africa. Antiquity, 1-15.

- How the wild jungle fowl became the chicken

- Before chickens became food for people, they were regarded as special exotica

本文亦刊載於作者部落格《盲眼的尼安德塔石匠》暨其 facebook 同名專頁。