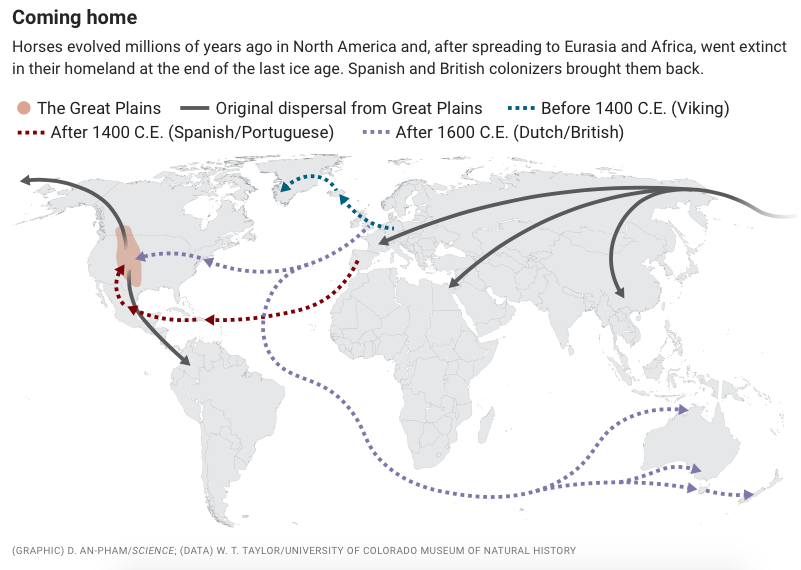

歷史上馬的影響非常大,近代科技成熟以前,馬帶來的勞力、武力、移動力,可以大幅加成人類的能力。馴化馬從何而來,是考古學的重要問題,這個問題又與印歐語系的起源和傳播有關。

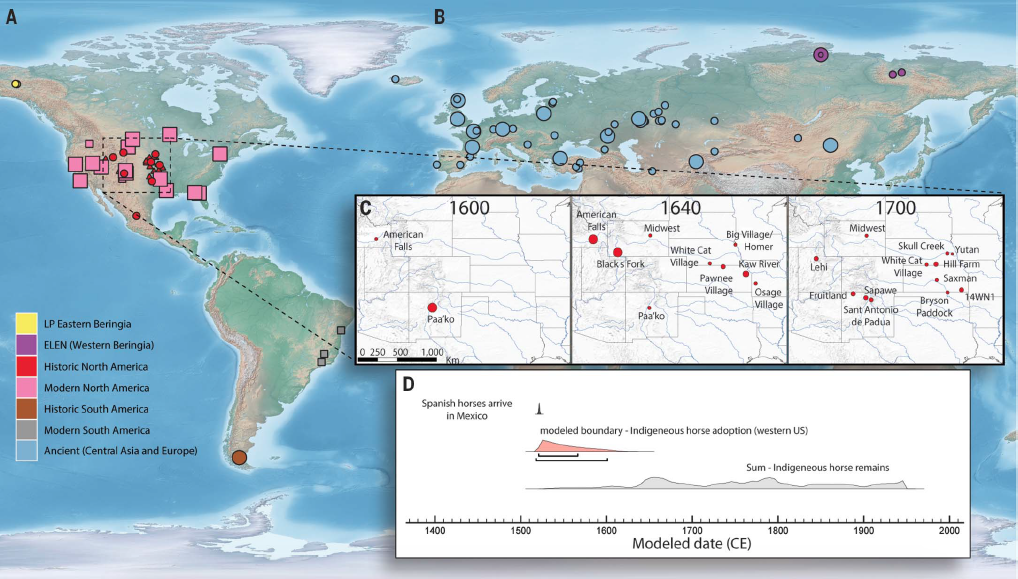

最近發表的研究根據古代 DNA,提出精確的地理範圍,以及較為可能的年代:距今 4200 年前,歐亞草原西部,頓河(Don)、窩瓦河(Volga)一帶的草原。

最早的馴化馬,不是後來的馴化馬

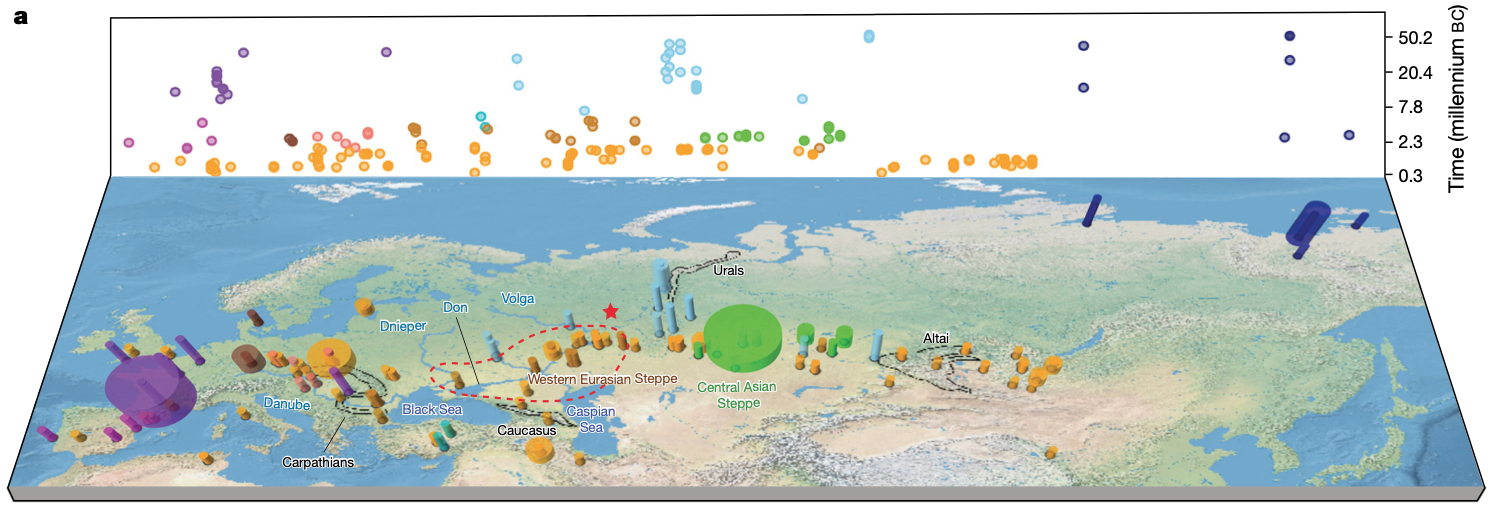

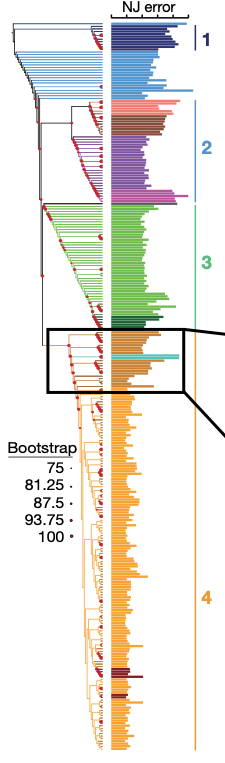

經歷多年探索,有許多證據支持馴化馬起源自歐亞大陸的西部。新發表的論文取得 264 個古馬基因組,年代介於距今 2200 到 46000 年前之間,加上之前問世的樣本,可以大致看出每個區域,不同年代間,馬的遺傳組成與變化。

馴化馬和野生馬,型態上有時候不容易區分,相關爭議不少。考古學證據能確認年代最早的馴化馬,位於哈薩克北部的波泰(Botai),距今大概 5500 年。歐亞大陸北方存在一片連續的草原,從最西側的匈牙利到東側的蒙古、中國東北部,波泰算是位於這片草原的中部偏西一點。

考古紀錄看來,歐亞草原中部的波泰馬至少延續數百年,但是之前取得的古馬 DNA 卻指出,後來的馴化馬遺傳並非繼承自較早的波泰馬。波泰馬反而和草原東方的普氏野馬(Przewalski’s horse)親戚關係非常密切。

普氏野馬是目前唯一存在的「野馬」,其他野馬都滅絕了。有個可能是跑路的波泰馬,後來變成普氏野馬;但是取樣畢竟總是不足,更安全的講法是,波泰馬、普氏野馬未必是先後關係,但是兩者遺傳上皆源自草原東方的馬群。

後來的馴化馬,都源自歐亞草原西部

中亞草原以外,論文另外劃分出三塊區域,一塊是歐洲,一塊是中東一帶,另一塊是歐亞草原西部。

這個論文發表之前的了解是,和現代馬擁有類似血緣的馴化馬,距今 4000 年前同時存在草原西部、草原西側盡頭的匈牙利兩處,而草原以外的中東、歐洲,如安那托利亞、伊比利半島,都非常不可能是起源地。

- 延伸閱讀:安那托利亞,不是馴化馬的發源地

如何判斷馬的起源呢?最理想的狀況是,某個區域的樣本,遺傳上和其他地區差異明顯;馴化之前和之後,又有明確的連續性,能觀察到從野生馬到馴化馬,同享類似的血緣。

結果還真的有,也就是論文稱為 western lower Volga-Don,簡稱 C-PONT 的地區。草原是連續的,劃分太細沒有意義,要說一個範圍的話,大概是聶伯河(Dnieper)以東,裏海與黑海的北邊,頓河、窩瓦河(伏爾加河)流域,到烏拉山以西。這塊區域如今大部份算是俄羅斯的西南部,為求簡便,之後便稱作「草原西部」。

比距今 4200 年更早以前,草原西部馬的血緣(論文稱為 DOM2)侷限於草原西部,其他幾塊區域也一樣,中亞、中東、歐洲,每個地區的馬群各有各的血緣。不過草原西部馬的血緣,在此之後便廣傳各地,搭配遺傳學與考古學證據,非常明顯:

從距今 4200 年前開始,源自草原西部的馴化馬到處傳播。

草原西部地區,於年代更早的遺址出土,距今 4600 到 5500 年前的馬,和隨後的馴化馬在血緣上明顯延續;包括梅科普文化(Maykop)的 Aygurskii 遺址、波爾塔夫卡文化(Poltavka)的 Sosnovka 遺址、顏那亞文化(Yamnaya)的 Repin 遺址、Turganik 遺址,都能見到和馴化馬相似的血緣。

距今 4200 年前過後,馴化馬迅速廣傳各地。以歐洲中心視角觀之,至少在 4000 年前,已經出現在歐洲中部的波希米亞 Holubice 遺址、歐洲東部的下多瑙河地區 Gordinesti II 遺址、歐洲東南方以外的安那托利亞 Acemhöyük 遺址。

馬+車輪=馬車,早期馴化馬升級完全體

馴化馬加上車輪,組合後大幅提升馬的威力,這是在什麼時候出現的呢?

已知最早的馬車距今約 4000 多年,出土於辛塔敘塔文化的遺址(Sintashta,位於現在俄羅斯西南部的 Chelyabinsk Oblast 車里雅賓斯克州)。大約同一時期的 3900 年前,安那托利亞中部(AC9016_Tur_m1900)也出現雙輪馬車(chariot)。

值得注意的是,安那托利亞、(草原以外的)歐洲最早出現馴化馬的年代,都比馬車更早一點。因此論文推論,馴化馬先被引進這些地點,一開始或許是騎馬,後來才結合車輪科技,改以馬車使用。

「馬車」講來非常順口,可是細究歷史,馬和車的淵源其實非常不同。馴化馬來自適宜遊牧的草原,車輪則起源於定居的農業地帶(典型的草原缺乏木頭)。因此馬加上車輪變成馬車,可謂人類兩大生活方式:定居農業、草原遊牧,初期碰撞後的重要成果。

和野生馬相比,被人類馴化的馬有 2 處遺傳位置差異明顯,似乎取決於 2 個基因。它們在馬的作用都不清楚,參考人、鼠的研究,一個基因 GSDMC 和脊椎有關,另一個基因 ZFPM1 和焦慮有關。由此推論,也許是被馴化以後,人類選出更能強化骨幹、減輕焦慮的馬培養。

2007年的《馬、車輪和語言》需要修正之處

根據目前的證據,馴化馬發源自歐亞草原的西部,年代不會晚於距今 4200 年前,是否更早不好說,畢竟 DNA 無法直接釐清馴化與否。只能確定草原西部的人持續和馬保持關係,馬是他們文化中的一部分。

掌握上述資訊以後,我們可以回頭檢視大衛.安東尼(David Anthony )的論點。他 2007 年發表的書《馬、車輪和語言:歐亞草原的騎馬者如何形塑古代文明與現代世界》最近在台灣翻譯出版,在台灣總算小有知名度。這位專精於馬的考古學家,一直提倡馬的重要性,對一系列相關研究影響深遠,不少論文中都有他的名字。

現在離 2007 年又經過十幾年,新增許多知識,《馬、車輪和語言》是一本劃時代的書,安東尼想對了不少事,有些論點卻需要照新資訊修正。台灣和最新的研究間多少有些資訊落差,希望我的這篇文章,能將台灣學界的認知快轉到 2021 年底。

安東尼當初有關馴化馬起源的論點,簡化說是:地點正確、年代不對。

安東尼原本的想像中,馴化馬與印歐語系的傳播關係密切。印歐語系包括古今許多語言,像是英語、法語、冰島語、伊朗語、梵語,以及已經失傳的吐火羅語(Tocharian)、古希臘的線形文字A 紀錄的語言等等。語言學家估計印歐語系的共同祖先,能追溯到超過五千年前。

波泰遺址馴化馬的論文於 2009 年發表,年代超過五千年,符合安東尼的想像,可是地點不太對,太過東方一些;2018 年的古馬 DNA 分析則證實,波泰馬和後來的馴化馬沒有直接關係。

如今 2021 年發表的草原西部馬,地點和安東尼想的完全一樣,但是年代遲了超過一千年,導致安東尼有幾項重要論點需要修正。

草原最初一千年的移民潮,和馬沒有關係

安東尼原本主張,五千年前的草原西部已經存在馴化馬,當地顏那亞文化的人配備馬和牛車,能輕易地向遠方移民,連帶使得他們的語言:原始印歐語(Proto-Indo-European)向外傳播,衍生出後來的印歐語系。

人類的古代 DNA 分析證實,血緣和顏那亞人極為相似的人,確實在距今 5000 年之後大舉遷徙,抵達從歐洲到中亞的廣大範圍。

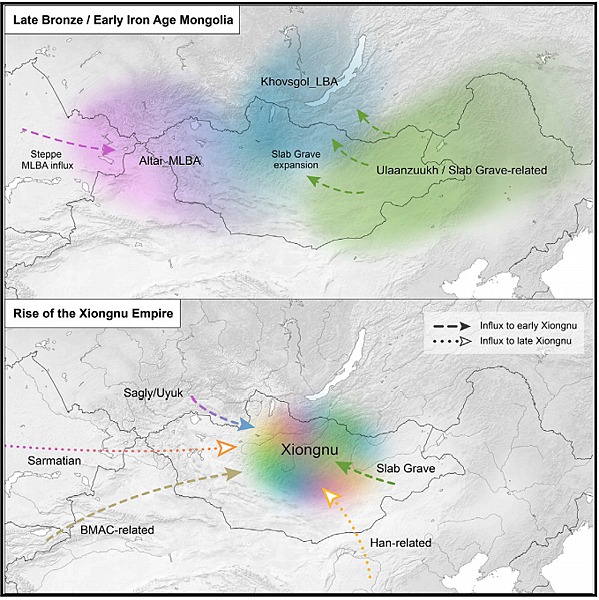

五千年前,草原往歐洲的移民形成 Corded Ware 文化;另一個方向,往中亞的移民形成阿凡納謝夫文化(Afanasievo),講的語言或許是早期版本的吐火羅語;幾百年後,又有至少一波由西向東的移民潮,形成安德羅諾夫文化(Andronovo),可能使用最早期的印度伊朗語(Indo-Iranian)。

- 延伸閱讀:中亞草原,貝加爾湖,印歐語在亞洲的傳播

可是現有證據看起來,上述早於距今 4200 年前的移民潮,和馴化馬並沒有關係。歐洲東部,青銅時代早期的 Corded Ware 文化,與顏那亞文化明顯有關,死人骨頭的血緣也能追溯到草原(儘管略有差異),但是遺址沒什麼馬,少數死馬骨頭的血緣也不對。

由此可見,早於距今 4200 年的草原西部地區,即使當時的人已經和馬建立關係,影響也沒有向外擴散。至少可以肯定,那時向外移民的人,沒有和馬一起。

四千年前過後,人、馬、印歐語言共同加速傳播

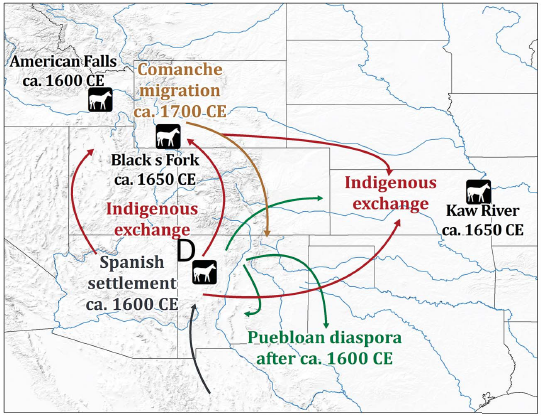

要一直等到距今 4200 年以後,馴化馬才突然向外傳播,一開始可能是騎乘,不久之後加上車輪,衍生出辛塔敘塔文化的馬車,將馬的利用推向另一個境界。

距今 4000 年前過後,青銅時代中期、晚期之際,血緣類似辛塔敘塔文化的人向亞洲幾個方向遷徙,這時和馬車多半有關,或許也是印度伊朗語群明確擴張的開始。距今 3000 年前之際,源自草原西部的馬已經成為各地馬群的主流。

數千年來,隨著人類與馴化馬的發展,各地原本的野馬陸續滅團,如今僅存普氏野馬。另一方面,人類長期培育之下,馴化馬的遺傳多樣性也愈來愈低。

論文也調查比較近期,19 世紀末才滅團的「歐洲野馬(tarpan)」,結果發現和普氏野馬沒有直接關係。歐洲野馬遺傳上可以視為 30% 歐洲更早的野馬的後裔,加上馴化馬血緣的組合。

草原文化興起,是人類歷史上的大事。儘管一提到草原就會想起馬,不過現有證據指出,馴化馬和草原族群早期的遷徙沒有關係。

最近發表的另一項研究則報告,在尚未成為「騎馬遊牧民」的日子裡,乳製品似乎扮演著長途遷徙的關鍵角色。

提到草原除了想起馬,也會想起乳製品?乳製品和馬車一樣,也是定居農業和草原遊牧碰撞後的產物,只是比起馴化馬,乳製品進入草原文化要更早一千年。

- 各路學者們走過漫長的路,才終於來到這地方:草原五千年前開始吃奶,開啟遊牧民族新時代

延伸閱讀

- 哈靈頓馬非馬?已滅絕的美洲馬家新成員上線啦!

- 馬的馴化,古埃及與中東的馬

- 大逆轉! 當今唯一野馬的祖先竟是馴化馬?

- 馬的遺傳多樣性,被人愈養愈低

- 安那托利亞,不是馴化馬的發源地

- 馬改變了人類文明,人又如何改變了馬?

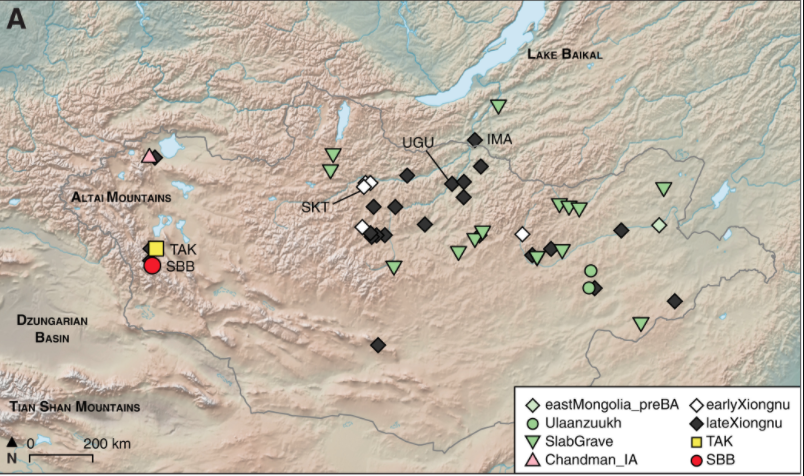

- 蒙古草原最早的馬,距今3200多年

- 短篇 新疆發現3000年前皮球,騎馬打球?

- 短篇 馬的牙醫,蒙古大夫發展史

- 短篇 羊牛馬駱駝,四千年來絲路高地上的畜牧生活

- 當今世上多數馬的品系,父系只能追溯到700年前

- 蒙古5000年,牛羊馬駱駝,乳製品的歷史

- 《馬、車輪和語言》導讀:追索馬匹馴化的歷史,尋找印歐語系的起源

- 中亞草原,貝加爾湖,印歐語在亞洲的傳播

- 中亞南亞遺傳史(上)伊朗,圖蘭,巴克特里亞-馬爾吉阿納

- 中亞南亞遺傳史(下)內亞山區通道,南亞,印歐語,達羅毗荼語

參考資料

- Librado, P., Khan, N., Fages, A., Kusliy, M. A., Suchan, T., Tonasso-Calvière, L., … & Hansen, S. (2021). The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. Nature, 1-7.

- Durability, docility genes solve domestic horse origins mystery

- Ancient DNA points to origins of modern domestic horses

- Ancient DNA reveals the long-sought homeland of modern horses

- Gaunitz, C., Fages, A., Hanghøj, K., Albrechtsen, A., Khan, N., Schubert, M., … & Orlando, L. (2018). Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses. Science, 360(6384), 111-114.

- Guimaraes, S., Arbuckle, B. S., Peters, J., Adcock, S. E., Buitenhuis, H., Chazin, H., … & Geigl, E. M. (2020). Ancient DNA shows domestic horses were introduced in the southern Caucasus and Anatolia during the Bronze Age. Science advances, 6(38)

- Fages, A., Hanghøj, K., Khan, N., Gaunitz, C., Seguin-Orlando, A., Leonardi, M., … & Orlando, L. (2019). Tracking five millennia of horse management with extensive ancient genome time series. Cell, 177(6), 1419-1435.

- Wilkin, S., Miller, A. V., Taylor, W. T., Miller, B. K., Hagan, R. W., Bleasdale, M., … & Hendy, J. (2020). Dairy pastoralism sustained eastern Eurasian steppe populations for 5,000 years. Nature ecology & evolution, 4(3), 346-355.

- Wilkin, S., Ventresca Miller, A., Fernandes, R., Spengler, R., Taylor, W. T. T., Brown, D. R., … & Boivin, N. (2021). Dairying enabled Early Bronze Age Yamnaya steppe expansions. Nature, 598(7882), 629-633.

- Taylor, W. T., Cao, J., Fan, W., Ma, X., Hou, Y., Wang, J., … & Miller, B. (2021). Understanding early horse transport in eastern Eurasia through analysis of equine dentition. Antiquity, 1-17.

- Taylor, W. T. T., & Barrón-Ortiz, C. I. (2021). Rethinking the evidence for early horse domestication at Botai. Scientific Reports, 11(1), 1-11.

本文亦刊載於作者部落格《盲眼的尼安德塔石匠》暨其 facebook 同名專頁。