- 作者/照護線上編輯部

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《免疫失調不只關節痛,心、肺恐遭殃》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔!

類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病,除了影響關節之外,還有慢性全身性發炎所引起的併發症。

員林基督教醫院過敏免疫風濕科留美萍醫師表示,類風濕性關節炎初期患者可能會關節疼痛,早晨有僵硬的感覺,並可能會持續 1 至 4 小時,經過慢慢活動之後才會比較緩解,有些病患也會感到疲倦、全身無力不舒服。

疾病中期,由於關節持續慢性發炎,也連帶影響周邊的軟組織,造成肌腱、韌帶疼痛,關節軟骨也可能慢慢被破壞。

疾病後期,如果發炎沒有控制好,就連較硬的骨頭也可能被侵蝕,導致關節變形,可能讓手指出現像天鵝頸的變形,還可能造成肌腱斷裂,甚至若發生在下肢,可能會影響行動,必須坐輪椅。

除此之外,類風濕性關節炎還可能增加脊椎骨折風險,其主要原因是患者大多為 50 、 60 歲,骨質已漸漸流失,尤其是女生通常已進入更年期,骨質疏鬆的風險更高;加上類風濕性關節炎本身就可能影響骨質,在接受低劑量類固醇治療時,也會增加骨質疏鬆的風險。在多重因素影響下,骨質密度比一般人低,脊椎骨折的風險就比較高。

建議患者可同時進行骨質密度檢查,了解骨質疏鬆的嚴重程度。想要改善骨鬆問題,首先要把發炎的問題控制好,減少骨質流失,也可以補充鈣質,必要時可考慮使用骨質疏鬆的治療藥物。

類風濕性關節炎不只有關節遭殃,心、肺、皮膚都有併發症

留美萍醫師指出,因為類風濕性關節炎是全身性慢性發炎的免疫系統疾病,所以它不單單只會攻擊關節,也會攻擊身體其他地方,例如皮膚,可能合併血管炎,或皮下出現類風濕性結節,結節可能長在骨突起處、伸肌表面或關節周邊部位,甚至長在肺臟裡面。有些病患會出現間質性肺炎、肺動脈高壓,或者心包膜炎、心肌炎,少部分病患可能會影響腎臟。也有些病患眼睛會被攻擊,引起鞏膜炎、漿膜炎等。

留美萍醫師表示,曾經遇過病患來求診,抱怨的症狀不是關節痛,而是下肢有血管炎的問題,造成皮膚慢性潰瘍。進一步詢問才發現,其實病患也有慢性多發性關節炎,但都不是很在意,直到下肢出現血管炎、慢性潰瘍,才接受檢查,確診類風濕性關節炎。經過藥物治療後,關節炎和皮膚潰瘍都漸漸改善。

依照疾病的「炎」重度,調整藥物的組合

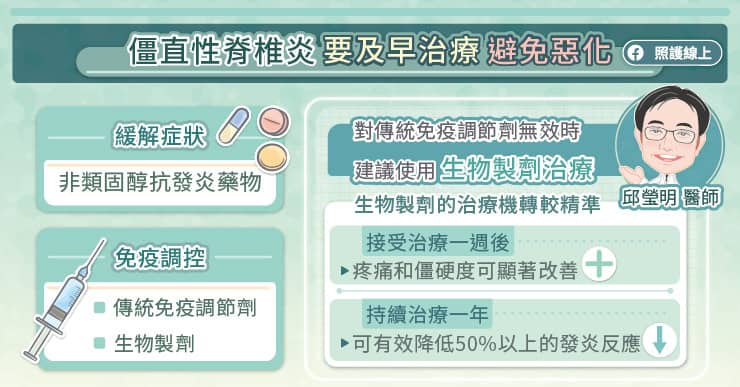

類風濕性關節炎的治療方式有幾種,留美萍醫師指出包括非類固醇抗發炎藥物 (NSAIDs) 、低劑量類固醇、疾病調節抗風濕藥物 (DMARDs) 。近年來還有針劑或小分子口服的生物製劑,對於類風濕性關節炎的患者是一大福音。

類風濕性關節炎的治療黃金期是在前三到六個月。確診後,大部分會先使用非類固醇抗發炎藥物、低劑量類固醇、疾病調節抗風濕等藥物合併治療,以半年為觀察期,如果仍舊沒辦法控制好發炎指數,就會考慮申請使用生物製劑。根據臨床觀察,大概二至三成的病患可能需要調整藥物,進入到生物製劑接續治療。

偶而也有少數患者在初期控制得很好,但是因為長期熬夜、壓力太大導致疾病突然發作起來,藥物沒辦法壓下來只好使用生物製劑。醫師都會依據病患個別狀況調整藥物種類與用量。

什麼是生物製劑?

留美萍醫師解釋道,生物製劑可以透過不同的機轉來控制身體免疫系統失調所產生的發炎反應,有抑制 T 細胞、抑制 B 細胞、或阻斷誘發發炎的細胞激素,像是腫瘤壞死因子 (TNF-α) 、介白素 (IL-6、IL-1) 。

使用各種生物製劑前都需要評估病患適不適合,包括是否有 B 型肝炎、 C 型肝炎、潛在性肺結核等,確定沒有問題才能施打。施打生物製劑後也要仔細監測是否有副作用產生,例如影響肝功能、嗜中性白血球下降、或血小板下降。在治療過程中,大概 2 至 3 個月就會幫病患抽血檢測肝功能、血球數目。

乖乖吃藥,改善生活品質

留美萍醫師表示,有些患者服藥順從性不好,可能把藥領回去但都沒有吃,讓病情很難控制,相較生物製劑是透過注射給藥,可以確保病患每次回診都有確實施打藥物,提升醫囑性、維持治療效果。

醫師會根據患者狀況調整口服藥物,或者也有可以單獨施打的生物製劑,因為有機會減少口服藥物的量,不用每天吃那麼多藥丸,讓病患較願意配合治療。

留美萍醫師舉例,一位 60 多歲的退休老師,罹患中重度的類風濕性關節炎,日漸腫痛的關節讓她哪裡都不能去,前半年使用口服藥物治療,但是評估疾病活動度仍舊處在高活性,於是申請生物製劑治療,數月後關節疼痛顯著改善,她又可以恢復以往的活動,跟朋友聚會、旅遊,享受退休生活。

正確日常保健,幫助病情穩定

留美萍醫師提醒,想讓病情穩定,患者一定要聽從醫囑用藥、定期回診。再來就是生活作息要正常,不可以熬夜,平常要規律的運動,別讓自己壓力太大,抽菸、喝酒這些都要避免。

飲食方面請正常均衡飲食,減少中藥材進補,例如人蔘、靈芝、牛樟芝…等。補品吃多了可能讓免疫系統更錯亂,疾病就更加嚴重不好控制。醫師都會告訴患者,如果不確定保健食品適不適合,就請帶來諮詢。患者應避免食用苜蓿芽,因所含成分可能活化免疫系統,造成免疫異常反應。

有關節炎的病患會比較怕冬天,因為冷天氣容易讓關節比較僵硬疼痛,要盡量做到保暖,如果覺得關節僵硬不舒服,可以適度熱敷,緩和疼痛僵硬。

貼心小提醒

類風濕性關節不是不治之症,是一種慢性病,患者應與疾病和平共處。隨著醫療進步,類風濕性關節炎有許多藥物可以好好控制發炎,避免關節破壞變形,使患者能維持良好生活品質。

留美萍醫師再一次叮嚀患者,務必要按時用藥、定期追蹤,日常生活要作息正常、規律運動,養成健康的飲食習慣,不要任意使用補品。如果有任何不舒服,請儘快回診和醫師討論。

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《免疫失調不只關節痛,心、肺恐遭殃》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔!

- 加入照護線上LINE官方帳號,健康資訊不漏接!

https://line.me/R/ti/p/%40careonline