本文轉載自中央研究院研之有物,泛科學為宣傳推廣執行單位

- 採訪編輯|劉芝吟、美術編輯|林洵安

攻擊性言論應該被管制嗎?

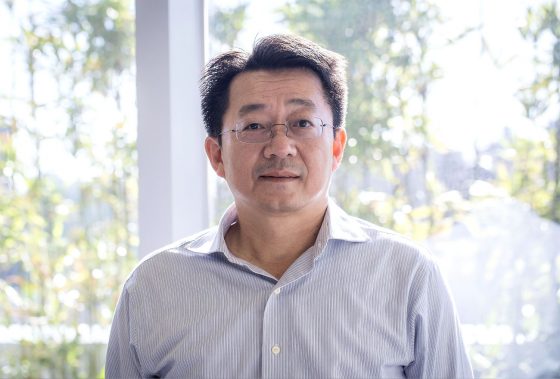

惡意,在人類世界裡從來不曾缺席,然而身處多元社會,惡意是否也屬於多元的一部分?近幾年,仇恨性言論是世界各國關注的議題,任由歧視蔓延可能侵害人權,但出手管制也挑動了言論自由的敏感神經。本文專訪長年研究國際人權法的廖福特研究員,分享他對臺灣人權進展的觀察。他認為,從臺灣社會的實際演變觀察,訂立全面平等法能具體改善社會群體的不平等處境。

是言論自由重要,還是該管制仇恨言論?

「同志死光光!」「東南亞來的就是沒水準……」,仇恨、攻擊性言論近年在公共論壇迅速流竄,這類偏激極端用語一度被包裝為網路社群文化──認真就輸了!但真是如此嗎?隨著社群平臺發酵,許多人開始質疑法律為何不限制,任由歧視攻擊散播、擴大傷害。

管制仇恨性言論並非新主張。德國刑法早已將公開支持納粹、種族仇恨入罪。法國政府 2015 年推出《國家行動計畫》,特別針對網路的反同仇恨做管制。加拿大也禁止公開發表煽動對特定族群的仇恨言論,因為「宣傳仇恨並不是言論自由」。

然而,反對者訴諸言論自由的珍貴價值,主張「政治不正確的內容」亦是個人有權自由表述的言論,保護多元言論共存空間是民主社會的重要基礎,一旦國家介入管制,難免有落入思想審查的危險。

儘管法哲學上仍有爭辯,但回到現實情境,當我們面對網路上不堪入耳的攻擊、公眾人物帶頭極端發言,許多人或許更想知道:對抗仇恨歧視、攻擊,法律能做什麼?

圖片來源│iStock

仇恨言論的兩種招式:明刀亮槍、暗藏歧視

中研院法律所研究員廖福特認為,限制仇恨性言論的討論立基在兩個前提。

我們都同意「言論自由」為民主核心價值,但是言論自由並非不受規範。散播假訊息牟利、誹謗、故意在滿座戲院內大喊「失火了」,都不在免責之列,可被刑法論處、民法求償。在此前提下,

面對仇恨言論的第一個層次,也是限制言論的信念基礎:言論自由有其界線,我們維護言論自由,但也不能任由仇恨歧視侵害人權。

保障個人與群體的人權尊嚴,不因民族、性別、性傾向、宗教等身分受到歧視或威脅,與言論自由同樣重要。

廖福特將仇恨性言論分為兩種類型,分析共同特徵。

一類是攻擊、排除性,比如歐洲白人至上主義者揚言給有色人種「好看」,看一個打一個,讓他們滾回老家;臺灣也曾見對同性戀者的攻擊言論,要以性暴力讓女同志知道什麼是男人。

另一類則是歧視與貶抑性,用公開貶低、貼標籤把弱勢群體標誌為次等或糟糕者,比如穆斯林都是恐怖份子、新住民水準低等。如果攻擊性仇恨屬於明刀亮槍,歧視羞辱型有時更幽微難辨,不一定訴諸暴力,但同樣傳遞排斥、蔑視與貶低。廖福特強調,

不論攻擊或貶抑型都具有高度目標性。攻擊者經常針對特定群體貶抑傷害,個人只要隸屬這些身分類別,就可能被烙印標籤,遭受仇視。

圖片來源│iStock

公道在人心,讓仇恨言論「越辯越明」?

紐約大學教授沃德倫 (Jeremy Waldron) 在《仇恨言論的傷害》(The Harm in Hate Speech) 中提及,仇恨言論不能被視為單純的「言論」,因為煽動對特定群體的仇視、貶抑才是其目標。換言之,仇恨言論的實質作用、影響不應被忽視。

廖福特認同法律有責任消弭歧視,他認為

這也是面對仇恨言論的第二層次:當歧視仇恨、偏頗性攻擊損害了另一群人的權利,應該受法律規範介入,但立法內容需要細緻討論。

「我們基本上不會同意國家事前審查,而是事後以刑法或行政法論處。」

然而,反對管制的其中一種主張認為:真理越辯越明,限制只是讓仇恨言論地下化,根本方法應該交由公共論辯。廖福特並不贊同。他解釋,「言論自由能讓民主更落實」是支持言論自由的一項論述基礎,但這並非單一內容,還必須牽涉其他內涵,比如:改善創造更好的公共論述空間,讓社會成員都能平等參與。這正是限制仇恨言論的目的,換言之,

任由仇恨言論擴散蔓延只是造成民主傷害,無法促進公共思辨和討論。

「仇恨言論不是越辯越明的『真理』,一旦任由它公開談論宣揚,就已經對弱勢群體造成侵害。新住民都沒水準、原住民都好吃懶做,這些議論是越辯越明嗎?或其實是破壞民主對話?」廖福特嚴肅地反問。

法律能夠「樹立意義」,限制攻擊與歧視

然而,以法律對抗歧視仇恨真的有用嗎?這恐怕是許多人內心的懷疑。畢竟歧視貶抑不見得都是「窮凶惡極」,更常來自傳統偏見。

廖福特以性別處境回應,他回憶起自己的成長經驗,「我讀大學時,法律系只有五分之一是女生。更往前追溯,我阿嬤常常罵我媽,女孩讀那麼多書幹嘛?沒有用啦!」過去,這些「常情」實實在在是許多女性受壓迫的處境。如今,女性結婚就該辭職顧家、懷孕就資遣,已不再被視為理所應當。

翻轉歧視除了性別運動、教育的長期著力,其中一個關鍵力道是:性別平等法令,透過法律標誌出標準和界線,實際扭轉不平等的現實待遇,限制各種權利義務如繼承、職場規定等。性別環境的改善,提供一個正面的好例子,廖福特強調,

法律具有「樹立價值」的意義,應更優先確立民主人權的標準,不論是刻意攻擊或無心歧視,透過立法可以直接限制這些壓迫。

圖片來源│iStock

怎樣算仇恨歧視?實踐中答案更清楚

法律介入意味著必須設下一道言論界線,但是我們真的能清楚拿捏仇恨言論的界線?那條紅線到底該怎麼畫?

「拿捏言論自由的界線,是永恆的高度挑戰!」廖福特坦言,「我們很難用定義直接畫出一條線,得從判例中尋找實踐脈絡。」

爬梳國際人權法令,仇恨言論的概念出現晚,許多國際法令未明確表述,例如歐洲人權公約便沒有明文限制,大都得從判例中做分析。由此,廖福特強調法條只能做某種程度地概述、輪廓化,難以將所有可能情況全數羅列,如何畫出那條界線,是在具體實踐中型塑建立。

這也是面對仇恨言論的第三個層次:社會實踐。

三十年前,說同性戀都是變態、性侵受害者活該不檢點、沒結婚的女人有毛病,許多人可能不覺有異,但如今我們越來越能清楚辨識哪些情況不對勁,哪些言詞是歧視羞辱。這種界線共識,便是在立法後的具體實踐中慢慢浮現而出。

「性別平權是很好的參照,法律是改善不平等的第一步,但不會只透過立法就解決所有問題,下一步是該怎麼讓它最高地被實踐。」廖福特說:

這是一種累進概念,透過法律確認、公共論述和社會實踐,整個社會慢慢就會從中確立出有共識的界線。

反仇恨歧視,臺灣需要全面平等法

從三個層次出發:理念基礎、立法規範、逐步從實踐中確認細節,廖福特強調,這個過程不是一步到位,而是得透過立法和實踐相偕而行。

「我們對於要不要限制、標準在哪、如何判定,覺得很模糊,如果經過不同層次的推進,特別是立法後的具體實踐,整個社會就會越來越清楚。」

面對臺灣的現況,他直言,

臺灣在性別領域有明確法律,但相對於此,宗教、民族、身心障礙…..各領域的反歧視法令並不足夠。

這也是廖福特積極投入的工作之一,他已草擬適用範圍更廣的「平等法」提供法務部參考,作為確立任何身分都不受歧視攻擊的平等基礎。

「一個社會想避開仇恨言論的撕裂傷害,應該盡可能追求各方面的平等,在各領域的人權上立法保障,維護各群體有尊嚴的生活空間。」

一路都以國際人權法為研究主題,為什麼你對人權議題特別關注?

中研院法律所研究員廖福特(以下簡稱為廖):我是在戒嚴中成長的,小時候跟別人也沒什麼不一樣,但十五歲那年,我第一次和家人到美國,那個經驗衝擊非常大!

我看到一個完全不同的世界,開闊的街道綠地、自由的娛樂活動、大家高談闊論…..。有天,我們和美國的長輩聚會,我很開心地烤肉,一轉身,卻看見身後的大人默默哭成一團──那一幕我至今都忘不了。那是我第一次知道什麼是「黑名單」,他們就是那一群回不了家的前輩啊。

那次美國行就像埋下一顆種子,起初還懵懵懂懂,後來一點一點萌芽,我開始思考:為什麼我的國家是這樣?為什麼有些人會飄零海外?當時就立下志願希望成為人權律師,沒想到真的一輩子都在做同一件事,哈哈。

你怎麼看臺灣人權的變化?

廖:最大感想:有燒香有保佑!過去很多人努力奮戰,確實看見成果了。90 年代以前我們追求的是民主化、政治基本人權。 2000 年以後,國內引入國際公約後,把人權擴展到更高的普世標準,這也是我的核心關懷:國際人權,臺灣要重回國際領域,人權價值也應該跟世界接軌。

第二個感想是:香火要鼎盛,廟才能長久。在臺灣做國際人權很孤單,因為世代斷層嚴重,這和過去政治環境封閉、退出聯合國有關,所以一路研究國際人權,希望能鋪展不同的實踐可能,比如當我們引入國際人權條約後,就需要更多人持續參與細部設計,才能化解法規之間的衝突。這也是身為研究者的使命,你得往後想得更遠,盡可能思考比較完整的方案,投入最大努力去建構、運行。

臺灣的民主、人權,下一步可以做什麼?未來有什麼期待?

廖:最基本是穩住!修法廢除、捨棄現行的人權法,包括性別平等,都是可能發生的,守住不倒退很重要。我們從廢除戒嚴、改革憲法、移入國際人權條約,人權法已經逐漸形成架構了,立法後的深化、實踐就是下一步,就像我一直提到的性別平等。民主人權要成為社會的共同價值,才會是根基,當大家對這件事很堅定,別人的攻擊相對就不容易。

我自己還有很多學術期待,比如我們行政權系統,是否能設置專門負責人權的部會,過往的經驗是你跟任何一個單位談人權,它都會說:很重要、但不是我的業務。國家能不能設置人權行動計畫?我們有經濟、產業的幾年計畫,有沒有可能也有人權指標?我們還有很多事要做,研究者就是不斷努力去思考更好的方案,不只是改變社會,還得是改良、讓社會變得更好!

延伸閱讀

- 廖福特個人網頁

- 〈什麼是仇恨言論,應否及如何管制──歐洲人權法院相關判決分析〉廖福特,2015,《歐美研究》45 卷 4 期

- 《國家人權機構之國際比較分析》廖福特,2018,新學林出版社

本文轉載自中央研究院研之有物,原文為寄生自由的仇恨言論,應該被管制嗎?專訪廖福特,泛科學為宣傳推廣執行單位