人與人、我與你、我們與世界

幾年前,我聽說傑羅姆.凱根(哈佛的榮譽教授,也是著名的兒童心理學家)告訴達賴喇嘛,世界上每有一個酷行,就會有數百個小小的善行與連結。

他的結論是:「相對於壞心,仁厚或許才是我們人類的真實本質。」

能夠在和他人共處時感到安全,可能是心理健康唯一重要的要素。安全的連結是活得有意義又滿足的基礎。全球各地有許多關於災後反應的研究顯示,社會支持是最強大的保護因子,使人不被壓力和創傷擊垮。然而身邊有人,並不代表有社會支持,關鍵在相互性:

真正被身旁的人聽到與看見,感覺自己被放在某個人的腦中和心上。

我們需要感受到由內而生的安全感,肉體才能冷靜下來、痊癒和成長。任何醫師都無法開出友誼和愛的處方,這些是既複雜又不易獲得的能力。如果一個宴會上全都是陌生人,你不需創傷就會覺得不自在、甚至恐慌,但創傷會讓你覺得跟全世界格格不入。

很多受創者發現自己無法長期跟身邊的人同步,有些則能在一些團體中得到慰藉,向有類似背景或經驗的人重述自己的戰場經歷、遭受的強暴或酷刑。把焦點放在共同的創傷與受害史,有助於減輕受創者強烈的孤立感,但這通常要付出代價,即否認他們的個別差異─成員必須服從共同規範,才能成為團體的一員。

將自己隔離在範圍狹隘的受害者團體中有其後果,輕則視他人為無關緊要,重則認定別人都很危險,最後造成更深的疏離。幫派、激進的政治團體和邪教組織或許能提供慰藉,但幾乎無法幫助一個人發展出充分擁抱人生所需的心理彈性,也因此無法協助成員從自己的創傷中解脫。

健全的人既能接受個別差異,也能認可他人的人性。

過去二十年來,人們已普遍認同,如果成年人和兒童過於膽怯或自我封閉,無法從人類身上得到慰藉,那麼,跟其他哺乳類動物建立關係可能會有幫助。狗、馬甚至海豚可以提供單純的陪伴,同時也提供必要的安全感。狗和馬現在尤其被廣泛用來治療某些類型的創傷疾患。

安全感的三個層次

發生創傷後,人們會以截然不同的神經系統來體驗世界,對危險與安全的感知都已改變。

伯格斯創造了「神經覺」一詞來描述人類評估周遭環境危險或安全的能力。若要試圖幫助神經覺受損的人,最大的挑戰是找到方法去重新設定他們的生理機能,阻止他們的生存機制攻擊自己,意思就是幫助他們以適當的方式回應危險,更重要的是,恢復他們感受安全、放鬆和真實互惠關係的能力。

我曾經深入訪談並治療六名空難倖存者,有兩人表示自己在意外發生時失去了意識,雖然身體沒有受傷,精神卻崩潰了。另外兩人陷入恐慌,不停發狂,直到治療進行了一段時間才較為平靜。

最後兩人則保持冷靜與機智,在事故中也協助其他乘客逃離燃燒的飛機殘骸。

我發現強暴、車禍和酷刑的倖存者也有類似的一連串反應,前面曾提到的史登和烏妲共同經歷高速公路大車禍,但再次經驗創傷時的反應卻是天差地別。專注、崩潰,或混亂,是什麼原因造就這樣程度差異極大的創傷反應光譜呢?

伯格斯的理論提供一種解釋:

自主神經系統調節三種基本的生理狀態,不同的安全程度決定了哪種生理狀態會在特定的時間點被激發。

當我們感到威脅時會本能地訴諸第一個層次,就是社會連結,向身邊的人尋求幫助、支持和安慰。如果沒有人伸出援手,或是我們處於緊迫的危險,生物體就會轉而採取比較原始的生存方式:戰或逃,於是我們擊退攻擊者或逃到安全的地方。但如果這個策略失敗了,我們無法脫身,被壓制或困住,就會關閉自己的功能,並將能量耗損減到最低來保護自己,這時人們就處在僵呆或崩潰的狀態。

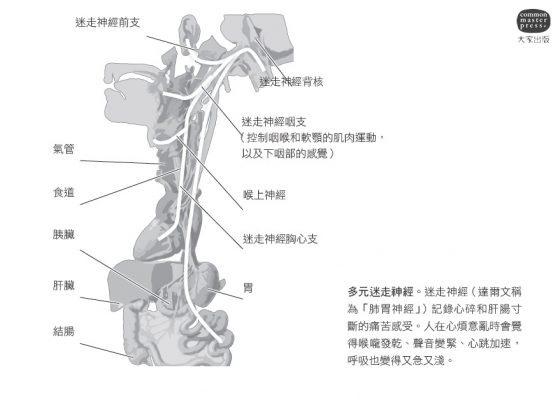

這就是多元迷走神經的作用,也因為這是了解人類如何處理創傷的關鍵,所以我要先簡短地描述一下這個解剖結構。

負責社會連結系統的神經發端於腦幹的調節中心,主要是迷走神經,也稱為第十對腦神經,以及附近一組負責啟動臉部、喉嚨、中耳和喉頭肌肉的神經。

當腹側迷走神經主管一切時,我們看到別人對我們微笑也會笑著回應,對同意的事情會點頭表示認同,聽到朋友訴說不幸遭遇會皺眉。腹側迷走神經也會傳遞訊號給心臟和肺臟,讓我們減緩心跳以及增加呼吸深度,產生平靜放鬆、專注和愉悅的感受。

我們的安全或社會連結受到威脅時,會促使腹側迷走神經支配的部位產生變化。

發生煩惱、痛苦的事情時,我們的臉部表情和聲調會自動傳遞出苦惱的訊號,這些改變就是示意別人前來援助。而如果我們的呼救沒有得到回應,威脅繼續升高,古老的邊緣系統便加入戰局,交感神經系統接手主導,動員肌肉、心臟和肺臟展開作戰或逃跑行動。我們的聲音變得急促、音調變高,心跳加速。此時現場若有狗,牠會嗅到我們汗腺活化的氣味,因而焦躁地發出低吼。

最後,當我們根本無處可逃,毫無方法阻擋危險,就會啟動終極的緊急系統:背側迷走神經,這個系統延伸到橫膈膜以下的胃、腎和腸,大幅降低全身的新陳代謝,使心率驟減(你可能會覺得「往下一沈」),我們會感到無法呼吸,腸胃也停止蠕動或排空(確實是「嚇得屁滾尿流」),這就是我們解離、崩潰與僵呆的狀態。

本文摘自《心靈的傷,身體會記住》,大家出版社出版。

-502x628.jpg)