2017 年 8 月 19 日,世大運在臺北順利登場(雖然場外多了一些特別為國內外選手製造驚喜的即興演出),各領域的運動高手也準備好踏上屬於他/她們的舞台。我個人絕對不會錯過的比賽項目是網球、游泳與舉重。在查詢比賽時程時,和過往的經驗相仿,打開重大賽事的網頁介紹,第一個映入眼簾的分類選項是「男子組」及「女子組」,某些比賽項目會進一步按照參賽選手的體重分為蠅量級、羽量級、輕量級、中量級、重量級等;或是依據選手的年齡、身心健全與否(以奧運為例,為身心障礙者舉辦的比賽稱為特殊奧運〔Special Olympics〕)分組。

但等等,這套習以為常的分類系統似乎讓一群人被遺忘了。

長年以來被遺忘的運動選手

全球大多數運動賽事,向來以國際奧委會(IOC,International Olympic Committee)的規定為準。正當這個歷史悠久的組織,因女性運動員的參賽比例迅速成長(註 1)而獲得肯定時,卻同時面臨了一個更為棘手的問題:無法歸屬在男性與女性兩種族群的選手:跨性別者(transgender,自我認同或表現出來的性別與生理性別相關之社會準則有別,其中部分個體期待透過醫療手段改變生理性別的人),以及雙性人(intersex,又稱間性人或第三性,即染色體、性腺及/或生殖器等性徵變異,以致無法明確鑑定為男性、女性的人)。

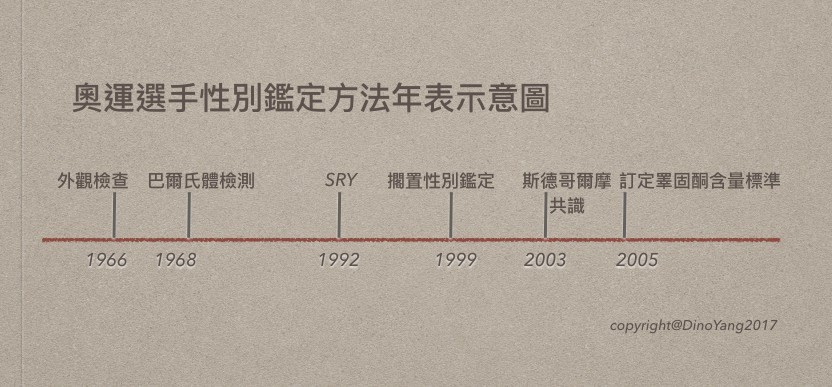

自 1992 年冬季奧運會起,國際奧委會為了解決此問題,統一採用聚合酶鏈鎖反應(PCR, Polymerase Chain Reaction),測試位於 Y 染色體上的「性別決定基因區」(SRY, Sex-determining Region on the Y Chromosome),但此測試方法卻引發強烈的爭議。爭議的原因來自以下三點:

- 檢測出SRY不等於生物性別;而有男性性別決定基因者,也未必代表擁有男性的性徵或體能。

- 準確度的疑慮:有些人體內可能原本就擁有多種染色體,例如部分細胞為XY、部分細胞為XX。

- 歧視:當初基於「競爭公平原則」,只有女性運動員必須接受測試。而假設某運動員沒有通過測試,其結果還會公諸於世。

因此到了1999年,國際奧委會決定不再進行性別鑑定。

歷史回顧:運動場下為難的性別裁判

然而,不再進行性別鑑定,問題並不會憑空消失;反而導致更多參與女子組競賽,但外表「陽剛」的選手遭到媒體嚴峻的檢視,甚至得承受服用禁藥等無中生有的不合理指控。接下來先大致回顧 1992 年實施的 SRY 檢測法外,奧委會還曾經嘗試過哪些性別鑑定手段。

1968 年以前,最早期的檢測方式十分簡陋粗糙——就是讓選手們列隊,一個個在醫師面前赤身裸體,醫師逐一用肉眼觀看到的外生殖器官判定性別;頂多輔以抽血檢驗,確認選手的性染色體。

到了 1968 年,隨著穆雷‧巴爾(Murray Barr)醫師的科學發現公諸於世,奧委會改為採取新的性別鑑定方式:刮取選手的口腔黏膜細胞,經染色後檢驗「性染色體」上的「巴爾氏體」(Barr body,又稱性染色質)是否存在。巴爾氏體檢測法的原理如下:男性的性染色體為 XY、女性的性染色體為 XX;一般女性細胞的其中一條X染色體不活化後,會形成結構緊密的巴爾氏體,使細胞只能表現出一條X染色體。如此一來,只要細胞中發現有巴爾氏體存在,就代表受試者為女性;而沒有發現任何巴爾氏體的人即為男性。當時的奧委會成員一致認同巴爾氏體性別鑑定法「簡單、客觀又精準」。[1]

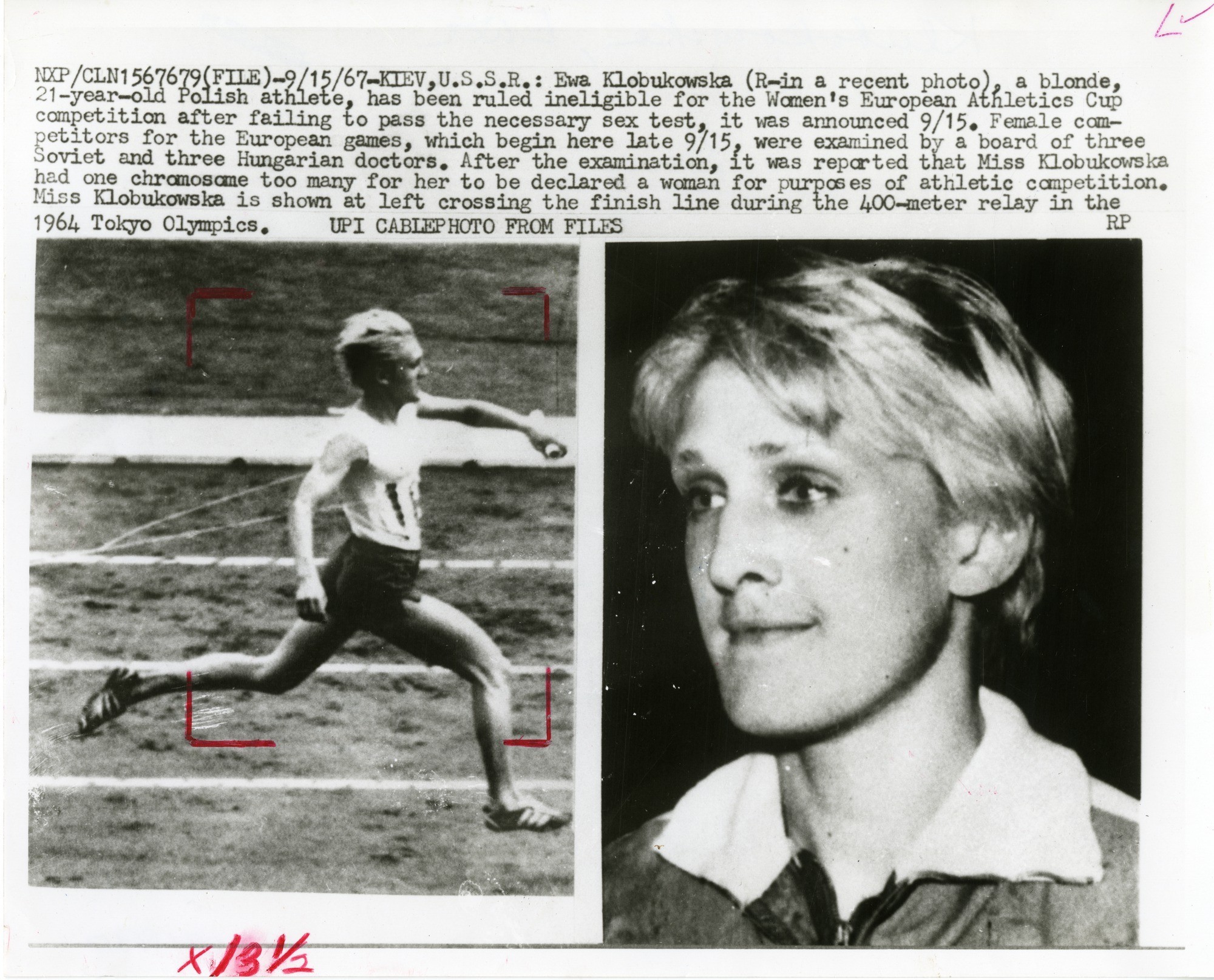

可惜不久之後,「性別裁判」又遭到科學家的挑戰。其中最著名的例子莫過於波蘭選手埃瓦‧克洛布克瓦斯嘉(Ewa Klobukowska)了。

她雖然在奧委會實施巴爾氏體檢驗法的前一年,已經通過裸體檢驗,卻在抽血檢查中驗出體內同時具有XX和XXY兩種混合的性染色體,國際田徑總會(IAAF, International Association of Athletics Federations)因而取消她的參賽資格和之前贏得的獎牌,這位選手從此黯然退出國際賽事。而諷刺的是, 假如她那時能夠堅持到 1968 年,接受巴爾氏體檢驗,便可輕鬆通過性別鑑定。

另外,巴爾氏體檢驗還存在其他盲點,例如患有雄性激素不敏感症候群(AIS, Androgen insensitivity syndrome)的女性選手,會因為體內含有 XY 性染色體而無法通過性別鑑定;而對於罹患克林菲特氏症(Klinefelter’s syndrome)的男性選手,體內的 XXY 性染色體則會使他被判定為女性。[2]

2003 年,為了解決這項重大爭議,國際奧委會在瑞典斯德哥爾摩舉行討論會。這場討論會訂定了體壇所謂的 「斯德哥爾摩性別重整分類共識」(Stockholm Consensus on Sex Reassignment in Sports,以下簡稱斯德哥爾摩共識):允許雙性/跨性別者參加奧運賽事。

這個結論乍看之下似乎是立意良善的改革方向,但從現在的性/別常識來看,斯德哥爾摩共識不但限制重重,還明顯帶有歧視色彩。斯德哥爾摩共識中的主要規範為:雙性/跨性別參賽者「應當」在參賽的兩年之內接受性激素替代治療,獲取新性別的法律認可,並且需要接受「強制性」生殖器整外手術。 [3]「應當」和「強制性」這兩個用語,讓運動選手不得不為了「參賽」被迫選邊站;在成為一位運動員之前,必須先成為一位符合斯德哥爾摩共識所定義的「女性」或「男性」。

2008 年,田徑場上竄起一位南非女子新秀卡絲特‧塞門亞(Caster Semenya),再度將體壇的性別爭議帶到高峰。她初次參加世界青少年田徑賽便以 2 分 4.23 秒的成績取得冠軍,隔年,又在世界田徑錦標賽打破自己的紀錄,以 1 分 55.45 秒的成績贏得了「全世界跑得最快的女子選手」這個名符其實的頭銜。

但出乎塞門亞意料的是,接踵而來的質疑聲浪,遠遠蓋過了喝采及掌聲。

起初,由於她天生低沈的嗓音、粗壯的肌肉,討論她是否服用禁藥的輿論四處流竄。緊接著,國際田徑總會和奧委會旋即要求她接受性別檢測 [4],發現塞門亞體內的睪固酮含量偏高。而最終的檢測結果認定,塞門亞體內沒有子宮與卵巢,而是有睪丸的雙性人。[5]

塞門亞的抉擇

依據 2003 年的「斯德哥爾摩共識」,她必須接受外科手術治療以及兩年以上的荷爾蒙治療,才能重返田徑場。但包含田徑比賽在內的許多運動項目,選手的黃金巔峰期有限,錯過了幾乎就等於選擇放棄自己的運動生涯。因此,在收到奧委會禁賽通知後,塞門亞一邊思索著自己要成為女性或是男性、一邊與教練枯等奧委會下一步的決定。

幸好,三年多以前開始逐漸成形的規範,化為塞門亞的及時雨。2005 年,國際奧委會通過更新版本的雙性人/跨性別人士參賽相關指引。 [6] 原本,雙性人/跨性別人士必須要接受生殖器整形外科手術,加上接受兩年以上的荷爾蒙療程,再通過性別檢測才能參賽。根據 2005 年的修正版本,生殖器整外手術已明文改為「非強制性」,且雙性人/跨性別人士能夠無條件參加男子組賽事。假設雙性人/跨性別人士希望報名女子組賽事,必須借助荷爾蒙療程,將血清中的睪固酮含量於比賽一年前測試時控制在 10 nmol/L 以下,並持續接受追蹤,以符合參賽資格。

幾經考量過後,賽門亞同意接受荷爾蒙治療,定期服用睪固酮阻斷劑。儘管許多媒體在日後每一場比賽中,依舊反覆提起她的「非傳統性別」競爭優勢,並拿來大做文章,但賽門亞畢竟順利回到她所熱愛的田徑場上。

我知道自己是誰

賽門亞於一連串的折磨後接受訪問,她向記者坦承自己的心路歷程:「我最私人和最隱秘的部分受到毫無根據的、侵略性的審查。這不僅侵犯了我作為一個運動員的權利,更侵犯了我最基本的人權,包括我的隱私和尊嚴。」但至少,如她所言,這些性別鑑定的插曲已屬於過去式了,身為一名專業運動選手,她未來將持續專注於自己的速度和體能訓練。

至於相形之下不那麼幸運的田徑選手,就是前文提到因染色體異常而遭禁賽,甚至被取消1964年東京奧運會贏得的女子100公尺短跑接力金牌、兩項銅牌的波蘭選手克洛布克瓦斯嘉,在引退前曾說:「我知道自己是誰,也知道自己的感受。對我來說這是既卑劣又愚蠢的指控。」

I know what I am and how I feel. It’s a dirty and stupid thing to do to me.

直到今年為止,科學家始終無法找到任何直接有力的證據,能證明處於不同階段、睪固酮穩定控制(註 2)的雙性/跨性別者,在運動場上擁有高於一般選手的競爭優勢。[7]

然而,類似賽門亞這樣的選手,每一次出賽勢必都得面對先天生理優勢的質疑;只要她還在田徑場上,便難以擺脫背後努力受到外界低估的宿命。

「我知道自己是誰。」

凸顯出原本不該由克洛布克瓦斯嘉來承受的種種指控——因為真正的荒謬,來自對運動選手的付出視而不見,卻永遠只看得到性別的每一道目光。

參考文獻

- Barr ML, Bertram EG. A morphological distinction between neurones of the male and female, and the behaviour of the nucleolar satellite during accelerated nucleoprotein synthesis. Nature. 1949 Apr 30;163(4148):676.

- Ruth I. Wood and Steven J. Stanton.Testosterone and Sport: Current Perspectives. Hormones and Behavior. 2012 Jan;61(1): 147–155.

- Genel, Myron MD. Transgender Athletes: How Can They Be Accommodated? Current Sports Medicine Reports: 2017 Jan/Feb;16(1): 12–13.

- Vanessa Heggie. Testing sex and gender in sports; reinventing, reimagining and reconstructing histories. Endeavour. 2010 Dec;34(4): 157–163.

- Schultz J. Caster Semenya and the “question of too”: sex testing in elite women’s sport and the issue of advantage. Quest. 2011;63(2):228–243.

- IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism November 2015

- Bethany Alice Jones, Jon Arcelus, Walter Pierre Bouman, and Emma Haycraft. Sport and Transgender People: A Systematic Review of the Literature Relating to Sport Participation and Competitive Sport Policies. Sports Med. 2017;47(4): 701–716.

註解

- 註1:1928年夏季奧運的女性運動員僅佔了 9.6%,到了 2010 年倫敦奧運女性運動員提升至 44.2%。

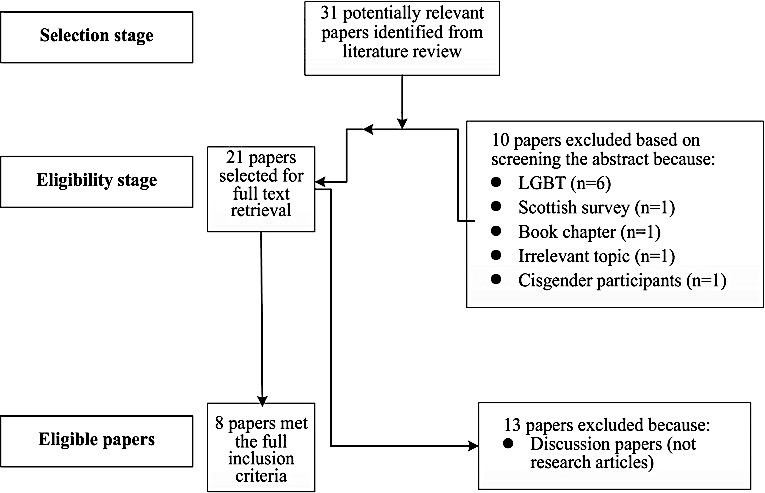

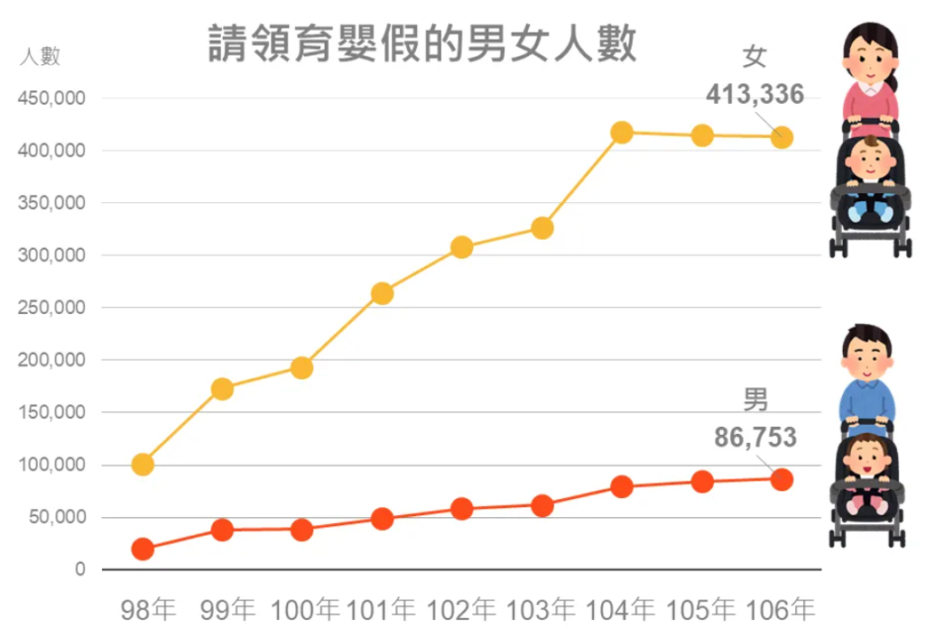

- 註2:參考文獻 [7]「有效度」(eligibility)科學論文的條件篩選準則如下圖。研究樣本涵蓋選手接受荷爾蒙療程的初始期以及往後的各個階段、變性手術前後,或是同時接受荷爾蒙程及變性手術者等案例,並與對照組交叉比對: