我在比利時找到的香蕉既是歷史的文物,也是未來的希望。首先,我從洛杉磯坐飛機前往布魯塞爾,再換搭通勤火車,一路上車窗上布滿雨絲,冷冰冰的工業景象在我眼前飛馳而過,過了十五分鐘,火車即抵達魯汶。我走出主車站,穿越城裡的廣場,到飯店登記。幾分鐘後,我就坐上了市區的二號公車。公車的擋風玻璃上印著目的地:大學。車上都是學生,一個空位也不剩。公車穿越城裡的市集廣場,經過壯觀的市府大樓(建於一四三八年),大樓的石造門面有兩百多尊哥德式雕像,全是過去的藝術家和科學家,可見這座已有五百年歷史的大學城有相當深厚的學術傳統。十六世紀的地圖學家麥卡托(Gerardus Mercator)當年就在這裡求學,他繪製的平面式、橘子皮似的世界地圖,至今仍在使用。一五一七年,即聖傑洛米奉羅馬教廷之命翻譯聖經後一千多年,魯汶大學開設了歐洲啟蒙運動後的第一個外語課程,規定學生學習互譯希臘文、希伯來文和拉丁文。

目前,魯汶大學是全球香蕉研究的中心。校內的熱帶作物改良研究室由史衛能(Rony Swennen)教授主持。他高高瘦瘦的,看上去有點飽經風霜,就像個香蕉探險家——他過去的確是,還曾到奈及利亞幫助當地村民種植香蕉並獲得榮譽酋長的殊榮。他的研究室收集了世界最豐富的香蕉基因資料,野生或栽培香蕉皆有。

研究室的學生和技術人員加起來共約三十人,來自世界各地,但主要是種植香蕉的國家。這些國家都提供獎學金供學生出國研究,回國之後,這些年輕科學家就會投入改良及保護當地作物的工作。

魯汶研究室裡放在圓盤裡的基因材料,還有試管裡的許多幼苗,全都保存在成排低溫缸內或史衛能教授研究室地下層的冷藏室裡(少數的成熟香蕉則集中在附屬的小溫室裡)。不過呢,你不一定要穿上毛皮大衣才能一窺裡頭的收藏,只要拿到一本類似香蕉版的館藏目錄即可。這本《芭蕉錄》(Musalogue,Musa 是林奈給香蕉的屬名,中文譯作芭蕉屬)多達兩百多頁。一開始先簡單介紹這種植物命名和分類的過程,另外也為香蕉各部位列出相當方便的圖文說明。

不過,一百七十二種已知香蕉品種的索引才是這本《芭蕉錄》的精華,這些品種也是用來育種和研究的主要品種。我們最熟悉的華蕉在六十七頁,而我們吃的華蕉系品種名為威廉斯(Williams,奇基塔賣的就是這種香蕉),上面形容它有「白色乳汁」,花朵有乳黃色、銹源頭42紅色、黃色和白色;其頂端「長而尖」,果實「朝上彎曲」,最初是在澳洲南約翰石(South Johnstone)發現的。裡頭還列出其他三種華蕉品種:來自加勒比海的Petite 和Grande Naine(意思是小矮人和大矮人),還有Dwarf Parfitt(也在研究室的收藏之列)。華蕉品種的外型和口味都大同小異,不過從基因來看它們是一模一樣的雙胞胎。雖然有少數差異明顯可辨,但它們的DNA 都一樣,因此也具備一樣的特色、抵抗力,還有弱點。

我在研究室待了五天,冒雨通勤往返,在校內自助餐廳用餐,每天幾乎從早到晚都忙著拷貝大量的香蕉研究論文,其中有些文章已經超過一百年歷史。裡頭紀錄了很久以前科學家到亞洲和非洲採集香蕉的過程,還有科學家為了「改良」(意指人類為了培育新品種所作的努力)香蕉所作的初步嘗試,以及今人如何解開香蕉最神祕難解的基因祕密。我跟研究香蕉的學生一同討論,設法釐清各種有關香蕉遺傳基因的解釋。到了晚上,我會到當地酒館邊喝比利時啤酒,邊讀這本超大本目錄。

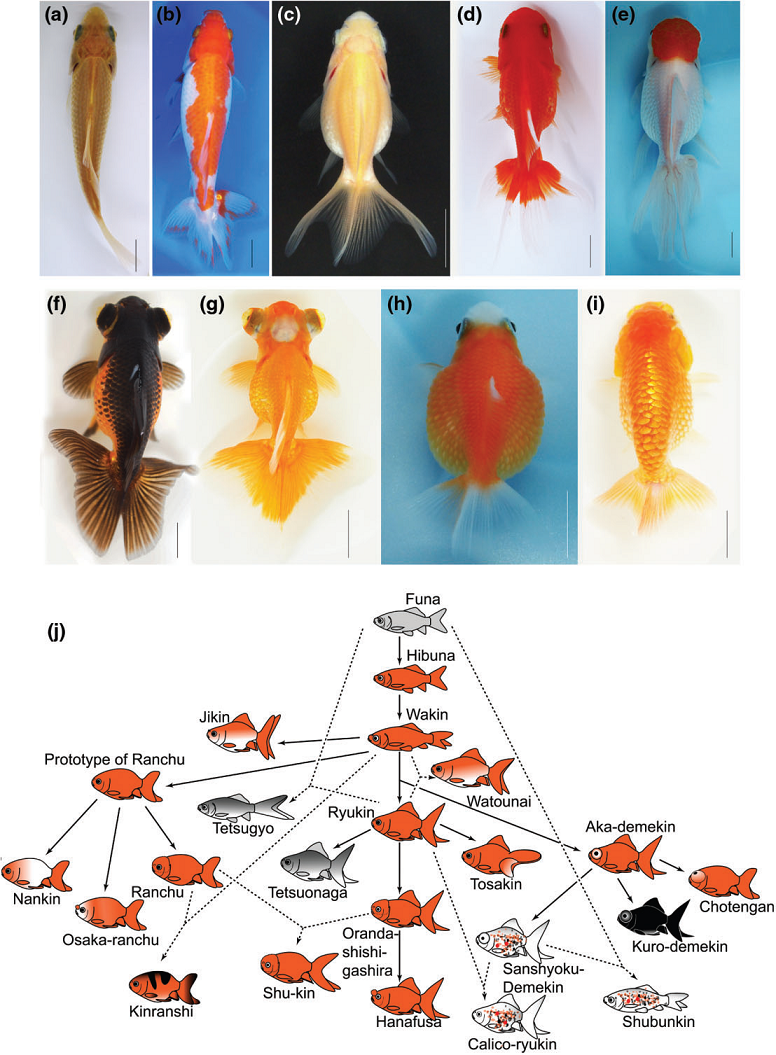

《芭蕉錄》也畫出了香蕉的樹狀家譜圖,但說它像樹,不如說它像金字塔更貼切。野生香蕉之類的品種在最底層,我們吃的香蕉在細細窄窄的最高層。香蕉包含在一個更大的植物分類——薑目——底下。從名字大概可以猜到,此目底下包括薑、薑黃和形似香蕉的旅人蕉(薑也是一種命運跟人類緊緊相繫的植物,最早可能在五千年前的印度出現,但現今已經完全找不到這種根莖類香料的百分之百野生種)。

再往上一層,芭蕉科屬於林奈劃出的芭蕉屬和較少人知道的象腿蕉屬(也稱假蕉),兩個屬算是表親。象腿蕉很像香蕉,主要分布在東非,但當地人吃的不是它們的果實,而是球莖;象腿蕉的球莖比真正的香蕉的球莖好吃,尤其是發酵再烤過之後,當地稱這種為kocho,類似你在衣索比亞餐館吃到的薄餅。

再往金字塔頂端前進一步,就會更接近我們熟知的香蕉。芭蕉又分為四種,但我們只吃其中的兩種:屬澳蕉宗(Australimusa)和正宗蕉(Eumusa)。屬澳蕉宗很少見,味道極佳,如果你去過斐濟或大溪地,可能就吃過,當地人叫它fe’i。這種香蕉還在樹上時,會分泌紫紅色乳汁,跟其他種香蕉分泌的乳汁很不一樣(不論什麼顏色,蕉乳都是世界上最黏最頑固的液體,一旦沾到衣服,怎麼洗也洗不掉)。它的口感綿密強烈甚至頗為複雜,每咬一口都會感覺到多層次的口味。這種蕉的果肉很多近似柳橙,而且長長圓圓的,形似芒果。除了這幾個小島特產的香蕉之外,一般人吃的香蕉都屬於正宗蕉。正宗蕉底下又分七類,但我們的香蕉栽培品種(英文是cultivar,結合cultivated 和variety 二字)大致只有兩種:尖蕉(Musa acuminata)和拔蕉(Musa balbisiana),簡稱A蕉和B蕉。

從這裡開始,輪到基礎遺傳學上場。不同的香蕉栽培品種都是A蕉基因和B蕉基因結合而成。野生香蕉和少數可食用香蕉的基金組合是AA,包含兩組相似的染色體。AB 和其他基因組合通常是人為雜交育種的結果。我們吃的華蕉是AAA 種(雜交種可以有兩組以上的染色體),之前的大麥克也是。幾乎所有的甜蕉都是AAA 種,非洲用來釀酒的香蕉也一樣。大蕉則大多是AAB 種。(註1)

大自然的原本的香蕉庫存裡,並沒有AA 以外的基因組合。AA 以外的基因組合不是人工培育的結果,就是野生種產生突變,再移到人類的果園裡栽種。現在世界上已經很少人把AA 香蕉當成日常食物。《芭蕉錄》裡列出的十二種AA 香蕉,九個來自新幾內亞,一個來自菲律賓,一個來源不明,最後一個名為Pisang Mas,是馬來西亞的主要作物。魯汶大學採集香蕉和整理《芭蕉錄》的目的,不只是為了呈現人類食用的少數香蕉有多麼深厚的歷史。更重要的是,希望採集的品種有助於增加香蕉的抵抗力,經人工培育後,能夠生產更好吃、更適合種植、更能抵抗病蟲害的新品種香蕉。但目前的進展緩慢,科學家也持續找尋未知的香蕉品種。另一方面,人類消耗的香蕉逐年增加,多不勝數,但從基因上來看,這些香蕉其實都來自同一個脆弱無比的小籃子。

◎ 註1:甜味香蕉的正式名稱是「甜點香蕉」,我們吃的華蕉就是一例,而綠色食用香蕉則稱「烹調香蕉」。不過這兩者在本書中多少可以互通或互換,畢竟它們的基因差異很小。

摘自《香蕉密碼:改變世界的水果》,由馥林文化出版。