本文轉載自顯微觀點

現代主流藝術的「色感」豐富,卻缺少傳統東方繪畫的「質感」。

— 張元鳳

國立臺灣師範大學文物保存維護研究發展中心(下稱師大文保中心)主任張元鳳口中的「質感」,並非一種難以定義、不證自明的高尚,而是傳統顏料能被感官接收、儀器量測的物理特質。透過顯微科技,文物藝品的「質感」更能被突顯、深入分析。

張元鳳剖析,傳統東方畫顏料來自天然礦物,如青金石、藍銅礦及珊瑚末等。經過搗碎、研磨、淘洗去除雜質,並以水沉澱,區分顆粒大小,製成多彩的色粉。

多次沉澱淘洗之後能獲得小顆粒顏料,與初期沉澱的大顆粒色粉雖來自完全相同的礦物,卻呈現截然不同的飽和度。

師大文保中心學生的礦物顏料練習作品,一種成分的顏料形成多層次色彩。攝影:楊雅棠

張元鳳解釋,「東方繪畫不靠顏料混色而增加色彩,是利用顏料顆粒半徑差異。因為光的亂反射,顏料顆粒愈大就愈鮮艷,顆粒愈小的顏料就愈加淺淡。」而傳統礦物顏料特性的創作風格,至今矗立在我們的生活中。

張元鳳舉例,「台灣廟宇最常見的傳統彩繪模式,是衣甲、雲彩的漸層色彩。內圈的顏料最鮮艷,愈向外就愈淡素,形成華美的漸層。這種技法在日本被稱為繧繝彩色(うんげんざいしき)。」

這種色彩梯度,可以用手指觸摸出來。神像彩繪上,鮮艷的中心顏料顆粒明顯、粗糙如沙礫,素雅的外圍小顆粒顏料則十分滑順。張元鳳說,現在廟宇彩繪已改用油漆等現代顏料,但畫師依然遵循這種衍生自礦物顏料的風格。

由於對礦物顏料的研究,張元鳳對顯微技術的數位化印象深刻。她說,「早期並不容易看見顏料顆粒全貌。現在能堆疊 Z 軸成像的數位顯微鏡 ,能讓整個顏料顆粒如寶石一般清晰閃耀。繪畫層切片(cross-section)也能清晰展現層次,這是過往顯微鏡做不到的。」

畫作樣本切片的製作過程,有如醫學病理科製作樣本切片,必須精心挑選部位,進行包埋、切片,並嘗試不同的顯微技術。 師大文保中心:文物手術室

單顆顏料在整幅畫作中僅屬滄海一粟,如同顏料顆粒的體積,師大文保中心的每日文物研究與修護任務中也僅占中心業務一部分。

文保中心隱身在師大校園一隅,嚴格管理的閘門之內溫濕度恆常,地面一塵不染,連所有的照明都去除紫外線以保護文物。

墊高的日本榻榻米圍出中央的主要修護區,上方懸吊多盞手術燈,木桌上安放修護中的文物;四周則圍繞著檢驗攝影室、實驗用抽風櫃、木製工具架等。修護師與學生們錯落在這個融合日式畫室、手術室、化學實驗室的空間中埋首工作。

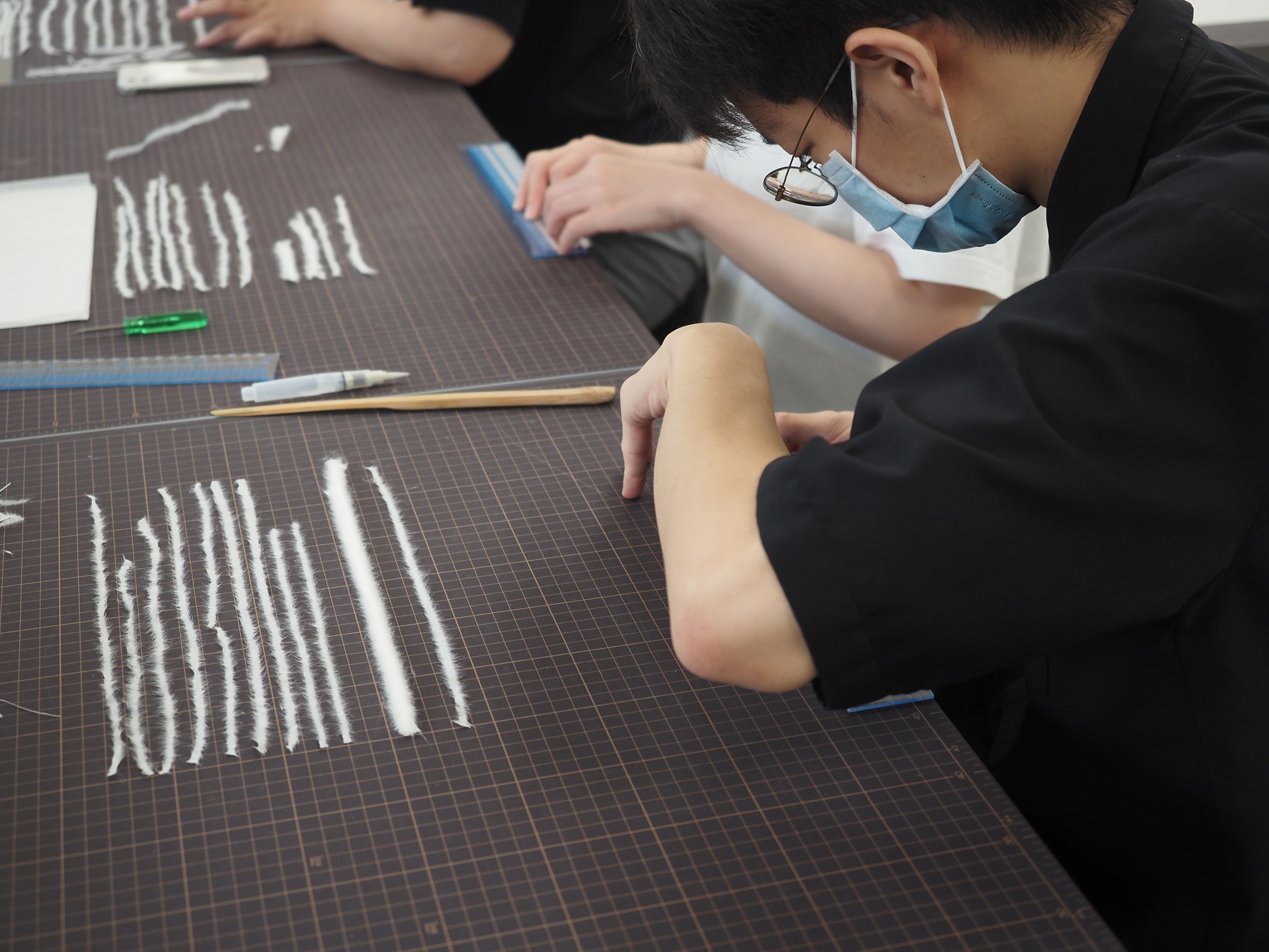

師大文保中心學生們以手工將褚皮紙製作成細長的頂紙,從一般工作桌到實驗用抽風櫃都是他們修護文物的場域。攝影:楊雅棠

每一件進入師大文保中心的文物都必須進行修護前記錄,包含拍攝正面光、側面光、透光影像。還要經過拉曼光譜分析、紅外線、紫外線、X光螢光術(XRF)的檢驗。若有可疑處,就需要使用顯微鏡直接觀察,或是取文物邊緣的結構作為分析樣本。

透光攝影可以分析紙張在不同位置的厚薄,呈現出脆弱或是加固的跡象;側光使畫紙的凹凸皺褶無所遁形。紫外光則能讓霉斑呈現螢光,使白光下難以分辨的霉斑與普通褐斑展現出差異。

文物汙損性質的檢測之外,紅外光與 XRF 則用於顏料成分分析,尤其 XRF 光譜儀可接收不同材料受 X 光所激發出的次級 X 光,辨別顏料、媒材成分。

修護東方書畫:背面與正面並重

由於濕氣與溫度影響,長年收藏於庫房中的作品經常處於老化狀態,其大面積的黃化可以用典具帖紙(一種極致纖薄的日本和紙)覆蓋,再抹上蒸餾水,以這層極薄的水體吸取、移除黃化成分,並確保顏料穩定不暈開。

楮樹皮製成的典具帖紙具有長而強韌的纖維,能製作出世上最輕薄的紙張。被定為日本文化遺產的典具帖紙不僅能清潔畫面,也能作為背紙支撐書畫。

修復水溶性媒材製作的文物時,需要將作品局部解體,以水軟化糨糊,才能把舊背紙層層揭開。直到把舊的命紙(最接近畫作的背紙)與畫作分開來,再糊上新的命紙與背紙。若水量太多或施作時間太長,正面畫心的顏料、墨跡也會溶於水中。

紙質文物的折疊或脆弱處,也可以用撕成長條狀的楮皮紙作為「頂紙」支撐。修護中的林朝英的竹葉體書法作品,就是以研究生們細心手工撕成的頂紙進行補強。

師大文保中心學生正在依照文物修護需求製作頂紙。攝影:楊雅棠

張元鳳說明,林朝英被稱為清朝唯一台灣藝術家,其書法曾經過多次修復,但是過往觀念與技術較不穩定,導致畫面出現許多凹凸。現在團隊正以乾式手法更換背紙,希望能讓竹葉書法飛舞在平坦潔淨的表面上。

對於前人的修復構造,張元鳳說,「得用鑷子像做手術般移除極小塊的舊背紙,每天只完成 5 公分的進度。文物修護除了技術,也非常考驗定性。」

修復師知能:藝術史判斷力

在顯微鏡、紅外線、光譜分析等檢驗科技介入後,科學數據提供了客觀數值作為文物歷程的分析依據。但修護師的藝術史知識與批判性思考依然是決策中不可或缺的依據。

張元鳳舉例,以紅外線光譜進行成分檢驗時,需與既有的資料庫比對,但是目前資料庫中繪畫顏料樣本稀少,汽車烤漆的資料卻很多。因此含有鉛或鋅的顏料,經常被系統推斷為汽車烤漆。

張元鳳笑說,「如果缺乏對文物歷史的知識,只遵從儀器檢測與資料庫,就會被誤導『前人是用如同烤漆的顏料作畫』,那是不可能的!」

又或是在東方畫上面發現顏色鮮艷,半徑卻特別小的顏料顆粒,就應該萌生疑心。以創作年代常見的顏料顆粒進行比對,確認是否有後人補畫全色,又或者其實是仿造贗品。而非毫不批判地接受檢測結果。

張元鳳說,修護師的知識與文物的檢驗資料庫統合化、豐富化,能降低被誤導的風險,提升修護者對檢驗結果的辨別能力,而這兩個方向都需要修護研究單位長期的努力與合作。

科學檢驗藝術的客觀面

對於科學檢測技術對文物修護的影響,張元鳳認為在早期的修復中,常常出現受當下主流文化影響的詮釋,導致原本的創作被掩蓋。科學檢測技術實現了修護倫理的「客觀精神」與真實性基礎。

她回憶說,剛開始堅持使用科學檢測作為修護依據的時期,也有人質疑「修就修,為什麼要做這麼多有風險的檢查?」

現在,來自不同學科領域的學生在師大文保中心學習文物保護技術,多元的檢驗科技,反而更能善用每一次檢測、每一丁點樣本提供的資訊。張元鳳發現,來自理工領域的學生對操作檢測儀器、解讀圖表較有信心,但是美術領域的學生因為具備創作經驗,更能夠對檢驗結果進行合理詮釋。

對於跨領域的修護技術學習歷程,張元鳳說,「包括我在內,有些美術背景學生最初接觸檢測科技時會感到害怕或辛苦。我希望可以讓學生們免於這種痛苦,所以要求自己先學會各種技術來傳授他們。」

在最近的技術發展中,張元鳳相當期待XRF可以實現對文物進行大範圍 mapping(面掃描)的功能,並輸出定量成果,如此將能大幅提升成分檢驗的精準與效率。

同時她也很期待3D X-ray提供來更高效率的纖維構造分析,過往使用顯微鏡觀察,必須將文物纖維剝成細小的狀態,過程相當困難。若能使用高解析度的 3D X 光檢驗,對人力與樣本的使用會更有效率。

誰人眼中的完好:文物修護原則

忒修斯之船(Ship of Theseus)是古希臘最早的哲學難題之一,也或許是被修復過最多次的文物:雅典人在數百年間不斷替換忒修斯之船朽壞的部位,當這艘船的所有部位都被更新過,它還是原本那艘船嗎?若不是,何時開始它不再算是同一艘船?

對修護師來說,在每一次修護專案開始時,可能都需要經歷過一次類似的思想實驗,「如何修護,才能確保文物總是同一件作品?」

張元鳳認為,文物修護的基礎原則包含適宜性、安全性、可辨識性、可逆性。採取干預最低、效益最高的檢測與修護方法。任何後加的材料都需與原作成分相異,能讓未來的修復者得以辨認,且能在無損原作的條件下去除。

因此師大文保中心在修護時,都採用可去除的媒材。例如關公頭冠上氧化發黑的金屬,就以可去除的金粉覆蓋。在恢復原貌與可逆性中找到平衡。

張元鳳指出,「修護工作的目標,是讓恢復、保持文物應有的真實模樣,並確保我們的修護能被意見不同的後人除去。」

呂鐵州膠彩畫作品《後庭》進入師大文保中心前,已在庫房閒置超過十年,且因後人修復不當導致畫面損傷、構圖偏誤。文保中心經嚴謹考究與討論,再次將此畫作清理裝裱,恢復為完整日式屏風架構。Source: 台北市立美術館

文化變遷:正視融合的結果

若說張元鳳對文物修護的忒修斯之船命題,以文物的「真實原貌」作為答案,那麼專精東方藝術的她對文化變遷則以「融合」優先於「鞏固」原貌。

她以台灣風行一時的膠彩畫為例,這種由日本藝術家引入台灣的畫作在日治時期被稱為「灣製(日本)畫」,國民政府稱之為「東洋畫」並加以冷落,之後由藝術家林之助正名為膠彩畫,漸漸重獲重視。

張元鳳指出,當年國民政府視膠彩畫為日本殖民象徵。但日本的膠彩畫卻是由唐朝流傳而來,並高度保留唐朝工筆重彩的技法,其實可以視為中華藝術的延伸。

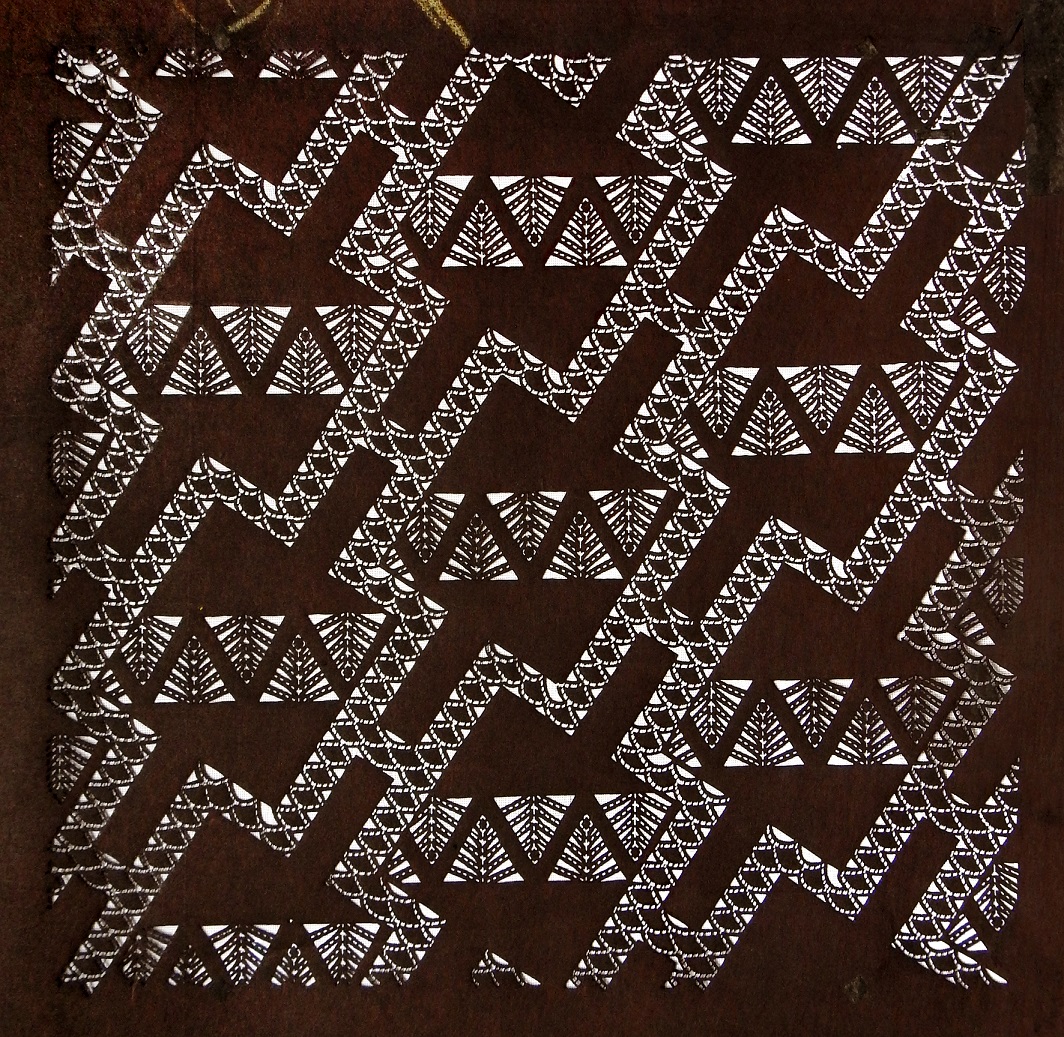

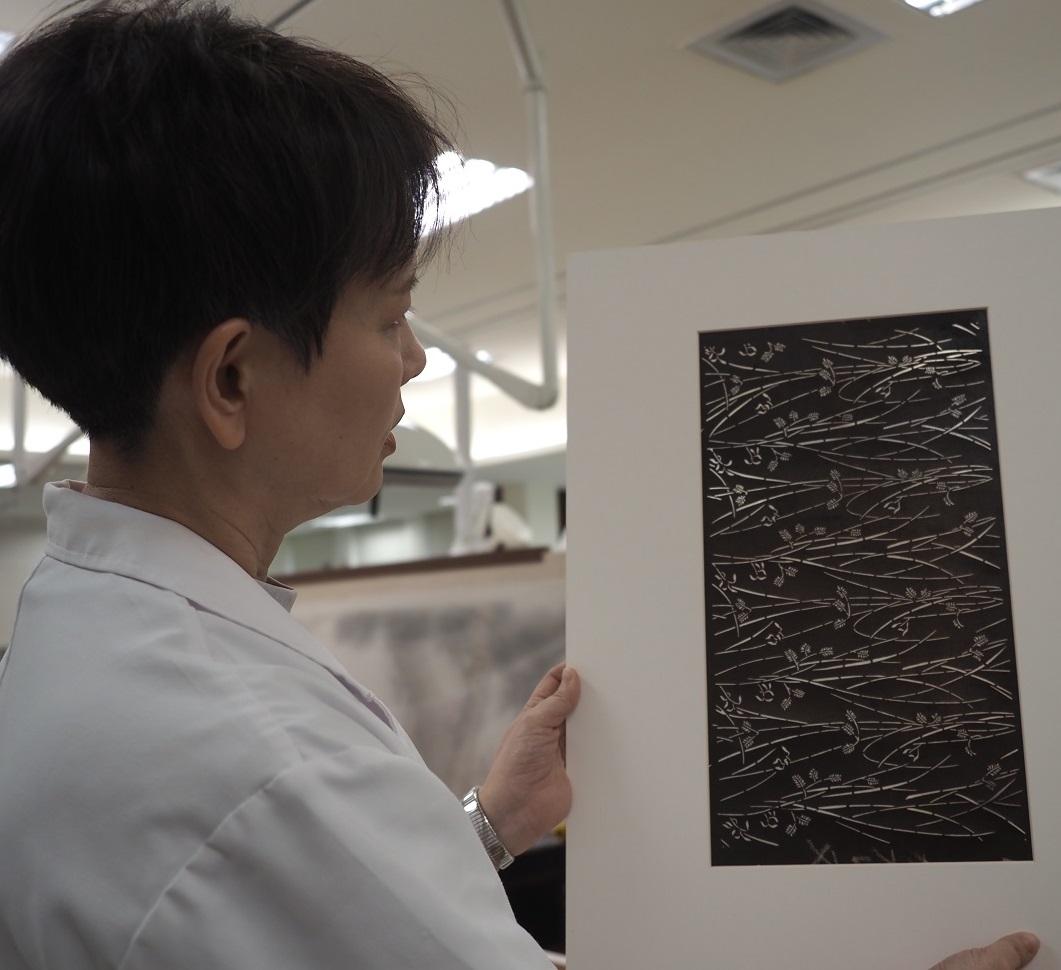

張元鳳拿出正在修護的日本型紙,說明這些由江戶時代工匠精心雕刻的印刷模板已經有 200 年歷史,在 19 世紀大量流入歐洲,影響歐洲的文化潮流。其重複的精美樣式,成為歐洲文化至今活躍的元素。如時尚精品 Louis Vuitton 就是在 19 世紀末受型紙等日本文物啟發,設計出歷久不衰的品牌識別紋樣。

精緻的日本文化遺產,手工製作的伊勢型紙。Source: Wikimedia

師大文保中心不僅邀請日本專業修護學者合作修護台灣文物,也接受來自日本的修復委託。圖中張元鳳手持的型紙已有 200 年以上歷史。攝影:楊雅棠

張元鳳笑說,「考慮到日本型紙歷史的中華元素,LV 等歐洲精品也能看作是一種東方文化的產物。」

面對文化元素的流動,張元鳳認為,「選擇融合,創作才會愈來愈豐富;切割只會讓文化愈形單薄。尊重每件文物的歷史,正視真實脈絡,是與台灣主體性相輔相成的價值。」

延伸資料

文 / 羅佩琪

文 / 羅佩琪