義大利南部每到新年,必要放煙火驅邪避凶。西西里島上,某家族經營的煙火工廠,隨著年關將近,如火如荼地籌措活動所需。2019 年 11 月 20 日,[1]突然發生巨大爆炸。[1, 2]該廠 20 年前的類似意外沒死人;這回可沒那麼幸運。[1]

爆炸傷害

煙火以硝酸鉀(potassium nitrate)、煤粉(pulverised charcoal)及硫(sulphur)為主要成份。爆炸的時候,會壓縮空氣,並提高其壓力和溫度,產生殺傷力十足的爆炸波(blast wave)。[2]爆炸傷害大致可以分成 4 類:[2, 3]

- 第一類:爆炸波直接傷害充滿氣體的臟器,例如:肺部、腸胃道或中耳等。[2, 3]若是太靠近源頭,或是爆炸的力道過強,則實心的內臟,像是肝臟與脾臟,也會受傷。[2]

- 第二類:爆裂物本身或其他碎片造成的穿刺傷。[2, 3]比第一類的傷害來得普遍,而且是爆炸事件中,最常見的死因。[3]

- 第三類:爆炸波使人體位移而撞上東西,或者遭毀壞的建物結構壓到,導致鈍器損傷、腦震盪、穿刺傷和各類骨折等。[2, 3]

- 第四類:吸入有害氣體、燒傷、輻射,或其他間接的環境傷害,以及心理衝擊。[2, 3]

煙火工廠的死傷

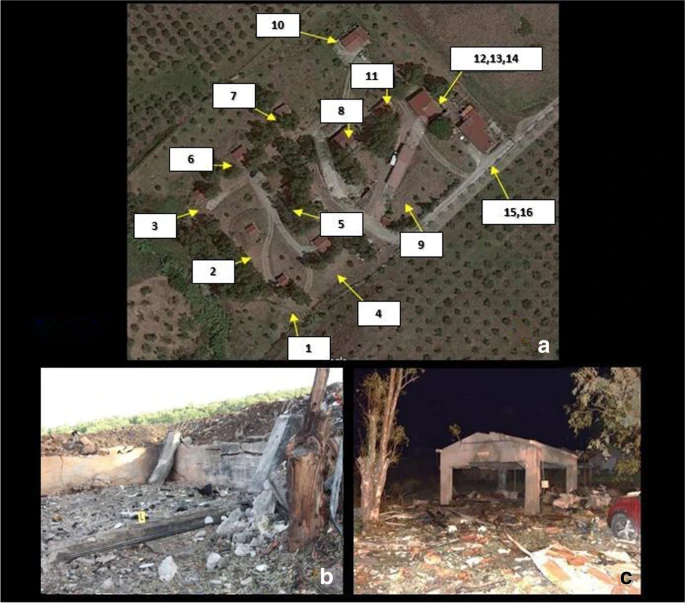

西西里這家煙火工廠有16棟建物,編號 6 和 7 全毀;鄰近的8號著火;其他的所有建物,也遭到向周邊擴散的爆炸波衝擊,輕微損壞。7 名現場人員的創傷,涵蓋上述所有類型;其中死亡的 5 人,皆有至少 2 到 3 度燒傷。[2]以下死傷摘要,整理自新聞報導,以及現場鑑識、解剖驗屍和 3D 電腦斷層等結果:[1, 2](請慎入超連結附圖。)

- 受害者 1:36 歲,男性;肺、肝、脾臟撕裂;肺部出血性水腫、急性肺氣腫;顱骨碎裂,右邊肋骨卡了建物碎屑,全身多處骨折;死於建物 6 和 7 附近。(照片)[2]

- 受害者 2:23 歲,男性;多處骨折;建物碎屑侵入左顳頂骨、前腹壁及各處的皮下組織;頭、頸、腹部撕裂;四肢瘀青且燒傷;死於建物6和7附近。(照片) [2]

- 受害者 3:34 歲,男性;顱骨碎裂,內臟全毀,屍塊四散,遠過建物8。[2]

- 受害者 4:71 歲,女性,即工廠老闆娘;[1, 2]急性肺氣腫、急性支氣管腺泡出血;多處骨折,塑膠物嵌入左頂骨;在建物8旁,幾乎完全燒成焦屍。[2]

- 受害者 5:39歲,男性;全身多處撕裂及燒傷,肺部出血性水腫、急性局部肺氣腫,右脛骨開放性骨折;[註]送醫途中死亡。[2]

- 受害者 6:工廠少東;[1, 2]嚴重燒傷,輕微骨折,兩側耳膜穿孔,治療後出院。[2]

- 受害者 7:嚴重燒傷,輕微骨折,治療後出院。[2]

炸得面目全非,屍塊殘破的受害者 3,是所有死者中最難辨識的。於此情況下,DNA、指紋或牙齒都派得上用場。這個案件的鑑識團隊,靠死者父母提供的 DNA,比對身份。[2]

還原事件

火災調查單位經過一番努力,還原事發過程:建物 6 到 8 的功能,分別是堆放成品、儲存染料與製造煙火。受害者 1、2、3 和 5,於建物 6 及 7 一帶,裝設新的拉門;其中受害者 3 在建物 7,焊接門軌的鐵製支撐結構。受害者 4,即工廠老闆娘,則從建物 8 的方向前來。另外,受害者 6 跟 7,也就是少東與一名工人,應該也在附近。 [2]

除了少數自殺案件,當事人把煙火塞進自己嘴裡;多數的煙火爆炸事故,起因於工作人員未受訓練,或者操作時沒遵守安全規定。[2]正確的焊接環境,必須保持通風,移除或隔絕可燃物。[4]這家煙火工廠依照相關法規施工,然而焊接的火花,卻還是引發爆炸,釀成5死2傷。也難怪司法單位一度懷疑,是勞資糾紛導致的惡意縱火,不過最後證據都指向意外。[2]

備註

原個案報告在文章中,描述受害者 4 右脛骨骨折;但是根據其表格 1 和 2,那應該是受害者 5 的創傷。[2]

參考資料

- ‘Deadly fireworks explosion rocks Sicily’. (20 NOV 2019) Deutsche Welle, Germany.

- Baldino G, Stassi C, Mondello C, et al. (2021) ‘Forensic investigative issues in a fireworks production factory explosion’. International Journal of Legal Medicine, 135, 1647–1654.

- Jorolemon MR, Lopez RA, Krywko DM. (18 JUL 2022) ‘Blast Injuries’. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

- ‘Welding processes – Code of Practice’. (JUL 2020) Safe Work Australia.

-200x200.jpg)