- 本文轉載自臺北天文館《臺北星空》第 101 期

- 文/歐陽亮|天文愛好者,中華科技史學會會員,曾獲 2001 年尊親天文獎第二等一行獎,擔任 2009 全球天文年特展解說員。

甲骨文,可算是漢字的始祖,這些刻在龜甲、獸骨的原始生活記錄,除了寫下戰爭樣貌、繁複祭典與詢問吉凶等占辭,也記載了一些看似形容天象的文句,某些甚至被廣為宣傳,號稱是世界上最古老的記錄。

然而到目前為止,近五千字的甲骨文裡卻只有一千多字被認出,已解讀的文字中也有許多爭議,疑點重重。建立在這樣流沙般的基礎上所找到的天象紀錄,可信度會高嗎?

「貞人用火炷燃燒那些凹缺,直到甲骨另一面出現龜裂的痕跡。不知怎地,就在這龜裂的時刻,他們捕捉到了來自另外一個世界的聲音──除了商朝的歷代祖先,還有各種掌控大自然風雨洪水的力量所發出的聲音[1]。」

甲骨文,是東亞目前已知最早的文字系統,可算是漢字的始祖。這些刻在龜甲、獸骨的原始生活記錄,除了寫下戰爭樣貌、繁複祭典與詢問吉凶等占辭,也記載了一些看似形容天象的文句,自從一百多年前發現以來,已陸續解讀出「日食、月食、新星、彗星、鳥星」等辭,某些甚至被廣為宣傳,號稱是世界上最古老的記錄。

然而到目前為止,近五千字的甲骨文裡卻只有一千多字被認出[2],接近三分之二無法解讀,進展十分緩慢。2016 年中國大陸曾舉辦甲骨文釋讀獎勵,破譯一個字可得到五至十萬元人民幣,但只有兩人獲得。另外更鮮為人知的是,已解讀的文字中也有許多爭議,專家的意見經常不一致,因此疑點重重。在這樣流沙般的基礎上所找到的天象,可信度會高嗎?我們先來看看一些常在科普文章出現的案例。

「三焰食日大星」[3]

這個看似三道火焰吞食太陽並同時出現亮星的驚奇景象,若真的看得到,應該是指日全食的現象。

能吃掉太陽並讓它變黑的火焰,應該是我們所知的日珥(圖 1 ,原始黑白照片在歐南天文臺ESO網頁),所以它曾被當成古老的日全食與日珥記事(圖 2)[4]。不過,根據較新的文字學角度來分析,有學者已將這句話重新解讀成「乞列,食日大星」,三與乞形似,意為迄;第二字似「臽」又似「列」。乞列是指天氣陰沈到可能下雨[5],或指停止陳放祭品,[6]但是到了「食日」的時刻,即上午用餐時分[7],天氣卻轉大晴,因為「星」字亦可解釋為晴朗[8]。不過這種令人失望的新解釋,又被最新的實物目視結果否定,因為「三」不一定是指「乞」[9]。

「癸酉貞日夕又食」[10]

號稱世界最早日食紀錄的「癸酉貞日夕又食」(圖 3),其實歷來眾說紛紜。

癸酉是古代干支紀日的日期,貞是占卜之意,意思是在癸酉日占卜。但日夕又食是日食嗎?「又」當成「有」的話,多出的夕字何解?有人認為「夕」不能解釋為黃昏,就算可以解釋為日夜之交,但是從西元前 1400 至前 1000 年並沒有殷都安陽可見且剛好是癸酉日的日沒帶食[11]。然而若查詢古代日食表[12]並以天文軟體 Stellarium 檢驗這三百年的天象卻可以發現,在西元前 1129 年 2 月 14 癸酉日的安陽地區剛好能見到一次在下午 5 點多食甚的日沒帶食。又另有一說認為這段文字是在貞卜尚未發生的事,不能視為已發生的天象[13],但也有人認為相反[14],因此目前尚無定論。

「日有戠」[15]

這又是一種疑似日食的記錄,但也有人解釋為太陽黑子[16]。不過卜辭中另有「月有戠」記錄,然而月面的斑紋總是不變,不太可能指稱月亮出現黑子,因此解釋為太陽黑子是有疑問的。[17]

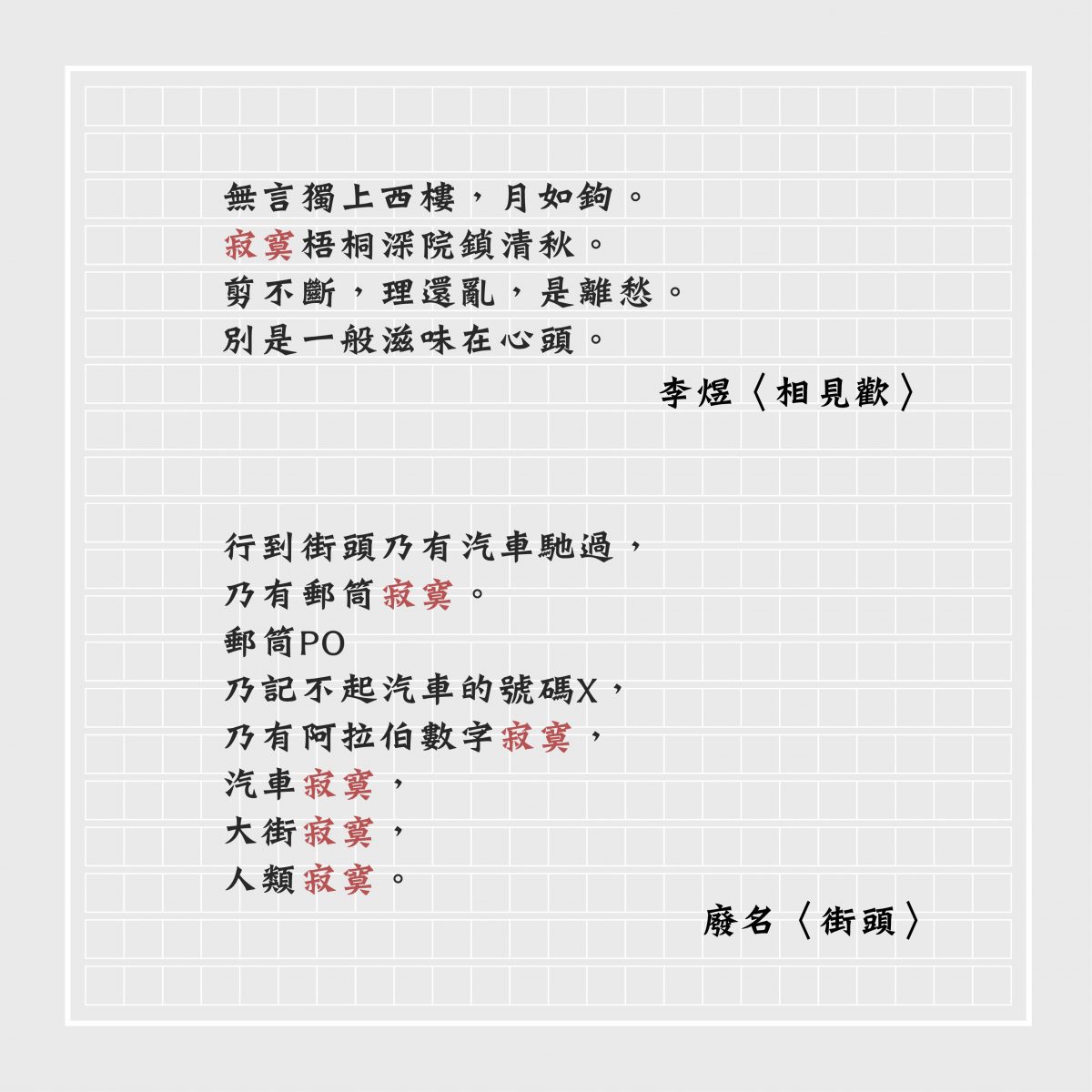

「新大星並火」[18]

從字面看來,這句甲骨文的意思很像「有新星出現,與心宿二(古稱「火」)並列」(圖 4),不過,「新」也可能是一種祭祀名稱,句子可變成「新,大星,並火」,意思是舉行「新」祭典,結果天放晴,於是舉辦「並」祭典來祭祀心宿二[19]。這個疑似史上第一顆新星或超新星的記錄,也許只是學者的誤解。

二十八宿、「鳥星」[20]

由於以前學界對於中國星座起源有許多爭議,使得人們寄望在甲骨文裡找到二十八星宿的古字與線索,證明中國星座是起源於本土。現在雖已發現若干疑似二十八宿星名的甲骨文字,但是經過詳細考證後,確定是星名的其實不多[21]。例如「鳥星」兩字(圖 5)曾經被視為《尚書.堯典》所載「日中、星鳥」的意思,即南方朱雀的原始形象,然而也有人認為鳥可能是受祭的神名,此點在學界尚未有共識[22]。

除了以上問題之外,學者對於月食、彗星的看法也是百家爭鳴、莫衷一是,更麻煩的是甲骨學主流體制外還有其他新的質疑。以下舉一些有趣的例子:

日與丁(圖 6):在口中間多了一橫,就是日嗎?為什麼有時又被解釋為干支的「丁」字?兩者混淆的情形其實很多[23]。

.jpg)

月與夕(圖 7):在眉月中央多了一道,是否為另外一字?解釋者常常自由心證,隨機約定何處為月、何處為夕[24]。甚至有人誤以為「月亮通常只在傍晚出現」而解釋甲骨文可借月為夕[25],但古人觀看天空的時間比起被燈海誘惑的現代人多出許多,天文經驗豐富,是否也會有這種誤會?

.jpg)

星與晶(圖 8):在星點的小圓中增加一點來裝飾,於是變成晶字。不過星字本身的變形就很多樣,真的每個字型變化都是指星星嗎?

.bmp)

這些型態多變的字是因為當時識字者少、傳承困難故而經常出錯,還是因為字體剛發明不久所以尚未定型?抑或現代研究者其實沒有找到正確的分辨方法,導致一字多型且標準混亂?龜甲與獸骨是貴重物品[26],用刀刻字必然比寫字困難,若刻錯字的話如何處理?是否會將錯就錯導致後人解讀時以為該字的形體多變?這些都有待未來進一步釐清[27]。

另外一個嚴重的問題是,大多數學者僅以拓本或照片來進行研究,但由於材料古老殘缺、漫漶不清以及轉印物質的侷限,得到的釋文成果往往經不起推敲。有興趣者可到「考古資料數位典藏資料庫」觀察,就會發現看實物照片也不一定能看清楚。因此,一定要真正目視實物,讓光源動態變化,才能看出細微字跡到底刻劃到哪。目前發現可能至少超過五成的刻辭內容需要改定[28],因此甲骨上看似天象記錄的文字,最好等學界有普遍的共識與認定,再引用為教材比較妥當。遙想當年的相對論、板塊理論也曾走過被質疑的過程[29],「甲骨學」亦將如此,不過若因此進行過度揣測、冒然發表「世界最早記錄」,只是引起注目與混淆,終將被時代考驗所淘汰。

中文字體歷經幾千年的變化,存在許多未知的起源,字形字音字義也經過多次轉折,容易讓後人分析時產生誤解,即使是字典的始祖《說文解字》也無法避免[30],「甲骨學」又是一門還在進行初步研究的學問,以上列舉的問題,也許會讓人萌生挫折與懷疑,不過,就像科學必須不斷地依靠新發現來推展前景一樣,歷史也是這樣進步的。古人記錄的熒惑守心被現代證實有 74% 的錯誤、施行了千年以上的神奇候氣術也被後世完全揚棄,但甲骨文研究只進行了百年左右,若舊的解讀方式真的已呈現死胡同狀態,那麼從百年束縛中破殼而出也許只是未來的必經之路了。

相關影片:

附註:

- 何偉 Peter Hessler《甲骨文:一次占卜當代中國的旅程》Oracle Bones, A Journey Through Time In China,譯者:盧秋瑩,八旗文化出版社,2011,頁 166。

- 王宇信《建國以來甲骨文研究》,中國社會科學出版社,1981,頁 54、203。

- 收在《小屯第二本:殷虛文字乙編》圖版 6386,可至「甲骨文拓片數位典藏」查詢原件拓本。

- 陳遵媯《中國古代天文學簡史》,木鐸出版社,1982,頁 60 以及《中國天文學史》第三冊,明文書局,1987,頁 18。

- 馮時《百年來甲骨文天文曆法研究》,中國社會科學出版社,2011,頁 132。

- 李學勤〈三焰食日卜辭辨誤〉,《夏商周年代學札記》,遼寧大學出版社,1999,頁 20。

- 參見陳夢家《殷虛卜辭綜述》,中華書局,1988,頁 232;董作賓《殷曆譜》,《董作賓先生全集》乙編第一冊,藝文印書館,1977,頁 32;嚴一萍〈食日解〉,《中國文字》新六期,藝文印書館,1982,頁 51~52。

- 馮時《百年來甲骨文天文曆法研究》,頁 70。

- 張惟捷〈甲骨文字舊釋新說──以史語所藏十四版腹甲為例〉,《文與哲》學報第 22 期,2013,頁 12:三的三橫皆等長,中橫並不略短,應釋為三之意。

- 收在《殷契佚存》編號 374。

- 馮時《百年來甲骨文天文曆法研究》,頁 122。

- 張培瑜《三千五百年曆日天象》,大象出版社,1997,頁 970。

- 胡厚宣〈卜辭「日月又食」說〉,《上海博物館集刊》第 3 期,上海古籍出版社,1986。

- 李學勤:《癸酉日食說》,《中國文化研究》1998 年第 3 期,頁 26。

- 收在《殷契粹編》55、《甲骨文合集》33697 等。

- 陳夢家《殷虛卜辭綜述》,頁 240。

- 馮時《百年來甲骨文天文曆法研究》,頁 124。

- 羅振玉《殷虛書契後編》下 9.1。

- 馮時《百年來甲骨文天文曆法研究》,頁 47、48、83。

- 收在《小屯第二本:殷虛文字乙編》圖版 6664、6672,《甲骨文合集》11497、11498。

- 馮時《百年來甲骨文天文曆法研究》,頁 81。

- 馮時《百年來甲骨文天文曆法研究》,頁 67~75。

- 黃奇逸《商周研究之批判:中國古文字的產生與發展》,巴蜀書社,2008,頁 42。

- 黃奇逸《商周研究之批判:中國古文字的產生與發展》,頁 23。

- 徐富昌〈從甲骨文看漢字構形方式之演化〉,《臺大文史哲學報》,64 期,2006,頁 13。

- 許進雄《文字學家的甲骨學研究室》,臺灣商務印書館,2020,頁 40。

- 上古文字難讀的原因有:原始文字不能有效記錄語言、口傳失誤、方言問題、文字假借造成混亂、後代古音研究誤導等,詳見黃奇逸《歷史的荒原:古文化的哲學結構》,巴蜀書社,2008,頁 674。

- 張惟捷〈甲骨文字舊釋新說──以史語所藏十四版腹甲為例〉,頁 18。

- 羅拉.費米 Laura Fermi《原子時代的奠基人:費米傳》今日世界出版社,1973 中文版,葉蒼譯。書中提到 1926 年仍有一部分學者不相信相對論。

- 許進雄《文字學家的甲骨學研究室》,頁 214~230、235~239。