梅毒,十六世紀庸醫最好的朋友?

如果有人想製造出一種病,藉此鼓勵庸醫、偽醫及庸藥、偽藥的猖獗,那麼最好的發明莫過於梅毒。

十六世紀尤其如此:這是一個從未見過的新病,古來也沒有治它的療方。它的症狀醜惡恐怖,被它折磨的患者千肯萬肯嘗試各種治療。而且梅毒此病往往會出現減緩與潛伏期:「彷彿它會建造起一座碉堡、加強防禦工事,退守在那裡休生養息一段長時間。」所以,此時如果那個庸醫還沒把病人治死,常常就可以聲稱已經把病治好──至少,可以好上一段時間。這些庸醫的治病之法,是用熱熨斗把腫包燙焦;他們開出的內服外用藥方,內容五花八門到難以置信,外用藥甚至包括煮沸的蟻巢,連同螞蟻一起奉送。其中有位還警告胡滕不得吃豌豆,因為「豌豆裡生有某種帶翅的蟲子。」胡滕還知道另外有位「大師」醫術如此高明,以致「一天之內就治死了三名農夫……」。

水銀中毒與梅毒症狀,傻傻得分不清楚

十六世紀最受歡迎的梅毒藥,一是水銀,另一是癒創木。

前者在梅毒病出現不久就被歐亞兩地採用。當時水銀作為藥物已可方便取得,是阿拉伯軟膏裡最重要的成分,治療疥瘡極為有效。梅毒也會造成皮膚起瘡,因此這型藥膏很快被納入徵用。結果藥效極佳,事實上接下來四百年裡,它是唯一具有一般療效的手段,可以阻卻梅毒洶洶的攻勢。十六世紀中期之前,水銀不但用來擦在病人身上,也做成膏藥貼在患處,或做成藥丸吞服。

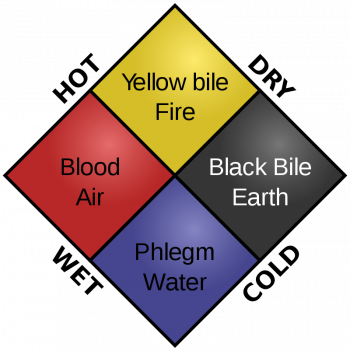

不幸的是,水銀被過度使用;許多病例是病好了,病人卻也死了。當時主宰歐洲觀念的疾病體液學說,主張人生病是因為四大體液失衡。要治好梅毒,必須放血、排便、出汗、唾出體內那個導致失衡的過多體液:就梅毒而言,即是粘液質體液。最明顯的水銀中毒症狀,是唾液滴流,甚至一天高達好幾品脫。但是看在十六世紀醫生的眼裡,還有比此更可喜的現象嗎?這表示身體在進行清除,把造成自己生病的毒素排得一乾二淨。於是造病的多餘壞東西排出來了,連同病人的牙齦、牙齒,以及體內各種碎片斷片,也都一起出走。

克羅茲是英國都鐸時期一位還算有點概念的醫生,便如此生動描繪某位水銀受害者的可憐困狀:

「大量、異常的惡性、腐敗體液,源源由他口中湧出,辛辣、燒灼、強烈,因為他的牙齦都已腐壞,發出惡臭,同時伴有高燒。」「許多人情願死掉,」胡滕說:「也不想這樣紓解病情。」

千金難求的癒創木

雖然幾百年間,水銀始終是治療梅毒最有效的藥物,但是從倫敦到廣州,眾家病人都一致同意某位蘇格蘭兄無意筆誤之下,給它起的名稱「騙子銀」(quacksilver,與水銀別名「活動銀」〔quicksilver〕以及騙子、庸醫〔quacksalver〕,都只各差一兩個字母)。眾人另外試驗起多種替代療法──中國茯苓、黃樟、茯苓等等,各式各樣不一而足──可是,其中卻只有一物真正取代了水銀作為療藥,即使只流行了一時。此物即癒創木,是西印度群島上某種樹片煎煮而成,成為 1520 年代最受歡迎的萬能靈藥。

此木非常值得一薦;首先,它來自美洲,別忘了梅毒也來自那裡。因此,當然,這正是我們體貼的神一向會做的安排。而且此木極不尋常,極硬、極重:「小小一片扔進水裡,立刻直沉到底」,足顯示必定擁有其他神妙質性。服下它製成的一劑煎藥,可使病人大量排汗──非常可喜的現象,根據體液理論觀之。

主張用此藥的人士,包括佛拉卡斯特羅與胡滕,他兩位可是名列當時最偉大的作家──在那個人文主義的年代,這是此藥不得了的名家推薦。至少,它不會傷害病人。自認為得了梅毒的大雕刻家切利尼就不顧醫生意見,逕自用它來治療自己──如果說,此物並未治癒他其實可能並未染上的毛病,所幸,至少也沒有把他弄死。

梅毒疫疾猖獗,癒創木又如此有效;不但可治此惡疾,還可以用來對付「腳痛風、結石、癱瘓、痲瘋、水腫、中邪、以及其他疑難雜症」,於是它被哄抬到令人暈眩的高價。一如窮人家的骨頭湯,癒創木的鋸屑被人一煮再煮,二煎三煎,給那些喝不到或喝不起第一煎的人服用。假癒創木氾濫市場,一片片在教堂高懸掛起供最窮困的梅毒患者膜拜祈禱。而且看啊,大家,大家全都療癒了。

他們的確療癒了嗎?低語,不久升高為喊叫,這玩意兒根本沒效的呼聲開始在 1530 年代發出。帕拉塞爾蘇斯就是其中一位,公然指稱這木頭根本不值一文,水銀才是梅毒患者的真正希望。但是新世界來的這株聖木的流行熱,幾代之後又再度興起,而且始終未曾完全斷絕使用──最後直到 1932 年才從大英藥物百科內除名──可是它做為梅毒救星的聲名早已蒸發無形。歐洲又重回中國茯苓、黃樟、祈禱之法,尤其是水銀。

空歡喜一場,以上兩者通通沒用

癒創木流行狂熱造成的影響,其實並不出我們所料:先是情急之下的過分樂觀,最後是男男女女無辜死去──原本若換用他法治療,至少可能得到部分的成功。所有相關文獻之中,再沒有比胡滕筆下這幾行記載更可憐更令人同情的了。餘年所剩無幾、唯有疼痛再度重返的他,寫下關於他的這個「療方」:

而且看啊,經由癒創木的幫助,我如今又有勇氣活下去,又再度可以呼吸。這是我主賜予所有好人的藥物,使他們永遠不致停止希望與信任。至於我自己,我沒有任何後悔。如果能透過任何方法,容我今生活得長命,我最大的希望,只願能完整、健康、強壯地活下去。

在那樣一個稅收因此受損,迫使教宗取消前令,不再將妓女從羅馬逐出的年代裡,這個新現身的性病自然無可避免地散布到歐洲各個角落,而且一如天花與肺結核,成為長期駐留不去的奪命惡疾。那位英格蘭大夫克羅茲即在 1580 年代說過,他在聖巴多羅買醫院診治的病人當中,每兩人就有一人是梅毒患者,他說「除非,這片土地上每一個人,都速速痛悔他們那最不敬畏神的荒唐生活,離棄這宗可憎的罪,這整片地,很快就會被這起最惡臭的毒病敗壞淨盡。」

本文摘自《哥倫布大交換:1492年以後的生物影響和文化衝擊》,2019 年 3 月,貓頭鷹出版