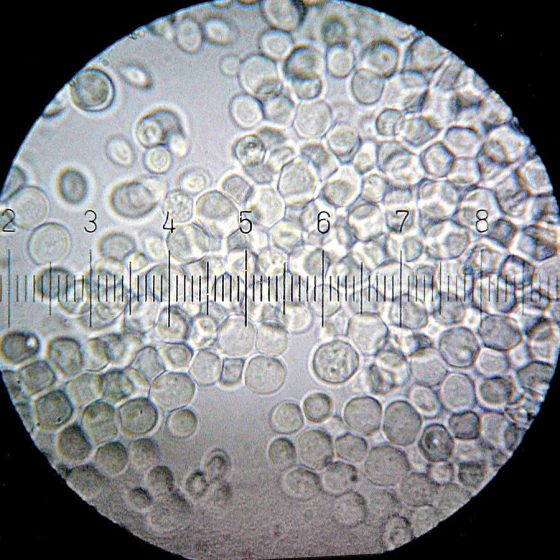

- 自有了文明以來,人類花了一萬年的歲月,欲罷不能地提煉著一種「元素」,那是儀式及慶典中不可或缺的一部分。人類與酒精的關係,在發酵、蒸餾、熟陳和品嘗的過程中不斷不斷循環。認識了酒製作過程,像是重新認識了人類歷史上的一個環節。在這篇文章中,將從酒的靈魂——酵母談起,人類終於發現將糖份變成酒精的背後有這樣的一群肉眼看不見的生物催化……

了解酵母菌是促成發酵的幕後推手後,思考的方向開始有所改變,也引起了不同的疑問:為什麼發酵的結果有好有壞? 哪種酵母最好用?到了 1880 年初期,酵母引發的爭論已然接近尾聲,但尚未結束。

此時,羅伯.科霍(Robert Koch)正專注於細菌的研究。他率先使用大量創新的實驗方式,並以瓊脂做為培養基液,讓細菌在培養皿中繁殖生長。這個作法在今天的業界習以為常,在當時卻是非常先進的技術,而科霍更藉此締造了包括分離出炭疽菌和肺結核菌等許多偉大的成就。接著,科霍進一步制定了一系列沿襲至今的推論法則,用來驗證各種疾病的致病微生物。

愛彌兒.克里斯提安.韓森(Emil Christian Hansen)是丹麥的微生物學家,他在 1882 年秋天拜訪了科霍的實驗室。韓森當時任職於嘉士伯釀酒廠(Carlsberg Brewery),這是一家經典拉格啤酒(lager,淡啤酒)的供應商,可是生產的啤酒不但口感太苦而且還有異味。

韓森認為科霍的方法可以用來處理啤酒中的微生物,於是著手進行研究,最後得以運用科霍的技術分別培養出酒廠釀造中使用的四種不同酵母菌種。韓森逐一檢驗並排除每個菌種,終於找到問題的癥結;事實上,他發現只有「嘉士伯一號底層酵母」可以用來釀造出優良的啤酒。於是,酒廠開始使用此單一菌種來釀造啤酒;韓森並在 1908 年將該菌種命名為「嘉士伯釀酒酵母菌種」(S. carlsbergensis)。(生物學家格外在乎命名;早在基因定序法出現之前,生物分類學者們便為每一種真菌的細微特徵及行為爭論其歸屬。韓森認為自己發現的不是一個相似菌株,而是一種完全不同的酵母菌種,所以必須與懸浮於釀液表面、比較像是用來製造濃稠愛爾啤酒的釀酒酵母有所區別。)嘉士伯菌株,或是乾脆認同韓森的分類,稱之為「菌種」,是一種拉格啤酒的釀造酵母,在釀製過程中會沉積於釀液底部。

為什麼釀造過程有些酵母菌會懸浮,有些會沉積?

某些酵母在釀造過程中會凝結並下沉──稱為「絮凝作用」,其實這在今天仍然是釀酒商與研究人員面對的問題之一。愛爾啤酒的酵母不太容易凝聚,所以會懸浮於發酵物的頂層;而拉格啤酒的酵母凝聚性很強,往往會凝結並沉積於底部。當使用酵母來研究癌症或人體新陳代謝時,絮凝作用會是令人頭痛的問題。高黏度的酵母使用起來並不方便,但是在釀造特別口味的啤酒,或打算釀造完成後回收酵母,你便會希望能夠掌握這些凝聚物的位置。

我們知道,頂層發酵的酵母菌細胞壁是水分難以穿透的,理論上比較容易附著於二氧化碳氣泡而隨之浮起。底層發酵的酵母菌表面會形成糖蛋白複合物的枝芽,使得它們能夠發揮「魔鬼氈」一般的效果彼此沾黏。酵母菌經過攪拌器處理後,表面的髮狀枝芽(業界稱為「菌毛」〔fimbriae〕)會被剝離,如此一來,原本的絮凝體也就不再絮凝了。

釀造拉格啤酒使用的底層發酵酵母,例如韓森的嘉士伯釀酒酵母菌種(目前又稱為巴氏酵母〔S. pastorianus〕,在命名上更加混亂了),已經成為全球釀酒業使用的主要酵母菌種。然而,啤酒及葡萄酒的釀酒師們並不在意絮凝作用,因為酵母將糖全部分解後,保持絮凝狀態比較容易移除。這或許可以說明,為何經過幾個世紀的菌種篩選,釀造者使用的菌種會產生絮凝作用,野生菌種則往往不會。不過,巴氏酵母是靠著人類才能長存茁壯,它只存在於釀酒的世界。沒人知道它從何而來,也沒人真正曉得任何一種酵母是如何來到人類的世界──它們的原生起源為何?另外,人類又是怎麼發現這些可以用來做出可口麵包和啤酒的酵母菌呢?

我們馴化了酵母菌?

這些問題引起了遺傳學家賈斯汀.費伊(Justin Fay)的興趣。他從 2000 年初便開始向人們收集各種酵母菌樣本,在轉任至華盛頓大學進行研究工作後,他發現可以利用基因定序技術來找到一些答案。

「儘管來自實驗室有關釀酒酵母的資訊多到目不暇給,我們卻真的不太清楚酵母菌是從哪兒來的,」費伊說,「而人們取得的樣本,大多來自麵包店、釀酒廠與葡萄酒莊。所以,當時的想法是,酵母菌有點像是人類飼育的狗或牛,是一種經過馴化的物種。」不過後來人們開始送來更多的樣本,或將它們存放在如英國酵母菌種中心這類活體資料庫中;在這些樣本的採集地,酵母菌都沒有為人類服務過,其中有許多來自樹木或醫院。「問題是,」費伊說道,「它們是否跟流浪狗一樣,是從葡萄酒莊逃出來的?還是確實擁有野生菌種祖先的身分呢?」

費伊所謂的馴化,指的是將某個野生物種馴服的過程。其實,費伊還提出一個更恰當的說法:「按照我們的需要,對一個物種進行特別的改造,使它可以替我們從事特定的工作。」這就不僅是訓練一隻動物那麼簡單了。馴化代表要在馴服過程中,從基因上做出改變、培育產生某些特性,以便能夠世代相傳下去。舉例來說,牛就是經過馴化的物種,人類食用牠的肉、飲用牠的乳汁,但是從來沒人見過野生的乳牛。農場上的母豬是生不出野豬的(差別在野豬的獠牙及凶暴的個性)。

對於某些物種,科學家們就比較清楚,或至少能夠判斷牠/它們被馴服的時點,這要歸功於基因定序技術。如同費伊想用在酵母菌上的方法,科學家們能夠從馴化的物種和它們現存野生遠親的基因中找到差異。由於基因隨著時間發生變異的速率是可以推算的,差異愈大就代表兩者發生分歧的年代愈久遠。

為了說明野生物種與其馴化品種之間的差異,可以用一個經典實驗來描述,而且會比任何其他方法都來得清楚。1958 年,西伯利亞前蘇聯細胞及遺傳學研究中心的生物學家狄米崔.貝爾耶夫(Dimitry Belyaev)做了一個研究,探討狼如何在 15,000 年前演化成狗。他帶著他的學生與同事,從附近的獸皮養殖場中收集了 130 隻銀狐,然後選擇那些最友善的──那些在餵食的時候不會畏縮在籠中,而會主動接近飼養員的(也包括那些不會咬人的)來進行繁殖培育。貝爾耶夫選來培育的銀狐只經過九代就成為溫馴的小狗。牠們看起來已像是狗──毛色多樣、耳朵鬆軟,如幼犬般下垂。這些狐狸在外觀上,其外顯型(phenotype)的生物特徵,都和所有馴化的動物雷同,而且牠們性好嬉戲,非常親人。

貝爾耶夫的實驗仍在繼續進行著。為了用於對照,實驗室同時在一個像是平行空間的區域裡,放養一批刻意未經馴化的狐狸,牠們露出利牙、咆哮嗥叫,野性似乎比其野生遠親還強。多年以來,西伯利亞的研究者還對貂類與鼠類做了類似實驗,結果也大同小異,而就在最近,遺傳學家已開始對這些狐狸採樣,嘗試將其表現型別連結到基因型別(genotype)──這是一種難以掌握的生物特徵比對,面對擁有複雜行為的生物則更加艱鉅。

從這些實驗,我們「只能」看到在人類主導下刻意造成的馴化,並無法說明人類與微生物長久以來微妙共存的關係,一種偶然之間形成的合作關係。不過,已有其他研究者付出心力。幾位匈牙利的生物學家在 2003 年發表了文獻,描述他們所做的一個類似貝爾耶夫的實驗。他們將一些剛出生的幼狼與幼犬放在一起親手餵養,長大後的狼與狗一般乖巧、同樣聰明。接著,他們在試探這些動物的群體合作表現時發現,狗兒們會向飼養者求助,狼則堅定的獨立作業。研究者宣稱,那些狗兒並非本能地認為已與人類成為群體,不過牠們就是會指望人類伸出援手。

當狼第一次脫離狼群,加入當時以狩獵採集維生的人類,以及開始試著打滾裝可愛討好人類,並了解到只要不吃人類孩童,便可睡在火邊取暖、不勞而獲吃到人類贈予的食物時,是不是已經成為《黑奴籲天錄》中的「狼科(Canis lupus)版湯姆叔叔」?說不定牠們還更加精明?當人們以為自己正在馴服牠們,其實牠們正在馴服人類。

對微生物也可以進行同樣的實驗,而且實際上更為簡單。費伊手上有種稱為「奇異酵母」(S. paradoxus)的活樣本,是與啤酒酵母相近的菌種,尚未用於釀酒或實驗。奇異酵母生長在橡樹上,通常存活於樹皮或「分泌物」,即樹的汁液。它和釀酒酵母一樣也吃糖,排放乙醇。

費伊協同另一位研究者,約瑟夫.班那維第斯(Joseph Benavides),盡可能地收集他們可以找到的各種酵母樣本──總共 81 種。大部分樣本來自葡萄酒莊,但是費伊及班那維第斯也取得了一些製造清酒(日本米酒)的酵母,以及蒸餾後的燒酒。樣本中還包括非洲棕櫚酒(棕櫚樹汁製成)、印尼發糕(ragi,一種發酵米糕),以及一種蘋果酒。其中共有十九件菌株來自橡樹,或是免疫系統受到破壞的醫院患者。

費伊從中隨意揀選五種基因,結果出現大約 180 種基因多形現象,亦即同種菌株的基因組出現的微小差異。經過比對之後,他發現這些菌株中最接近奇異酵母的(也就是最接近原始性狀的),是那些源於非洲及北美洲橡樹汁液中的菌株,以及來自診所的樣本。而在那些用來釀酒的菌株中,則以採自非洲的樣本最原始,接下來是葡萄酒莊和清酒用的酵母菌株,變異程度也低於其他樣本。

費伊認為,這些結果顯示以下論點:大約在 11,900 年前,人類將非洲酵母馴化為釀酒酵母;清酒麴系出同源,出現在3,800年前;2,700 年前又衍生出葡萄酒莊使用的菌株。然而,費伊覺得自己的推斷仍欠理想,因為在計算過程中,他無法掌握一個酵母世代存續(從出生到繁衍)的確切時間,而人們在估算時動輒便以十年為單位。不過大致上,費伊推敲的數字與考古學家標註在人類最早的釀酒、清酒古物上的時間表吻合。

「我們可以從中確定的是,酵母的族譜相當龐大,就像很多其他馴化的微生物與物種一樣,」費伊表示,「用來釀造葡萄酒的酵母菌形成一個族群;用來釀製清酒的酵母菌也構成一個基因相近的家族。每種不同用途的酵母,都各自對應到自己的基因模式。」

本文摘自《酒的科學:從發酵、蒸餾、熟練至品酩的醉人之旅》,商周出版。