- 本文轉載自 Care Online 照護線上 《顫抖、僵硬、動作慢 – 帕金森氏症(懶人包)》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔!

帕金森氏症(Parkinson’s disease,也作巴金森氏症)是神經系統受到漸進式地破壞而影響動作,通常症狀不會突然一夕間出現,而是慢慢影響生活,每個人表現的症狀或許有些不同。另一個有名的神經慢性退化疾病是「阿茲海默症」,但剛開始這兩個病的表現不太一樣,阿茲海默症剛開始認知方面的退化較明顯,而帕金森氏症則以身體動作的不協調為主。

手抖、碎步、肌肉僵硬-帕金森氏常見症狀

●手指頭、手部和手臂放鬆時(而非用力的時候),不自覺地顫抖著,就像明明在靜止時,大拇指與食指卻來來回回地摩擦著,像在搓揉一小塊黏土那樣抖動著。當開始出力拿起杯子或手機,顫抖就不明顯了。

●動作慢,走路會拖著腳,每一步都小小的,因此要完成一個簡單動作,像是從椅子上站起身,或從客廳走到餐桌這類的,都變得很耗時又費力。

●全身各處肌肉都可能變得僵硬、張力強,失去彈性,這樣的肌肉僵硬會讓患者容易疼痛,做其他動作也相形困難。

除了三個主要症狀外,帕金森氏症患者陸續會出現其他心理與身體的症狀,身體症狀像是:

- 失去自發性動作,就像很少眨眼,臉部表情愈來愈少,走路的時候手臂不會自然跟著擺動這些。

- 平衡變差,容易跌倒。

- 神經異常感覺,像是容易有燒灼感、冰冷感、或感覺麻木。

- 說話不清楚,開口前變得遲疑,說話聲音變得單調。

- 寫字也變得困難,愈寫愈小。

帕金森氏症患者的生活特色,像是:

- 憂鬱、焦慮,失去生活動機

- 記憶力變差,在疾病的晚期開始有認知困難,難以好好思考評估,類似失智症的症狀。

- 失眠,難以入睡又容易醒來

- 吞嚥困難,容易流出口水

- 腸胃道活動變慢,便祕的機會變多。

- 容易覺得累,很多地方都在痛。

天生基因還是外在影響?帕金森氏成因是什麼?

那為什麼會有帕金森氏症呢?我們先來了解一個叫做「黑質」的區塊。黑質位於中腦,裡面具有多巴胺神經元,負責生產多巴胺到腦部其他區域,多巴胺像是腦部神經系統之間的信差,可以在協調各種運動訊息的調節。帕金森氏症患者腦部黑質的多巴胺神經細胞受到破壞或死亡,數目減少,能協調動作訊息的多巴胺就變少,因此動作變慢,變得不協調,而產生運動障礙。

這些神經元的死亡不是一夕之間產生的,而且要到喪失將近八成神經元以後,患者才會開始產生症狀,因此帕金森氏症的症狀通常是緩慢漸進式地發生。

那大家會想知道的關鍵點,究竟是什麼原因誘發了多巴胺神經元死亡呢?目前還沒有確切的說法,但科學家認為帕金森氏症是受到環境與基因共同影響,所以有少數患者有家族基因突變的遺傳史,有些患者則是經常暴露於除草劑、殺蟲劑等化學物質。然而這些說法還沒有獲得廣泛的共識。

口服藥物、物理治療?怎麼做可以減緩病徵?

如果醫師從病史及神經學檢查結果懷疑病人罹患的是帕金森氏症,接下來還要安排哪些檢查呢?其實沒有哪一種抽血檢查或影像檢查,能夠用來斬釘截鐵地診斷帕金森氏症的!這些檢查通常都是用來排除腦瘤、腦炎等其他疾病。另外醫師也會用上一個叫做「左旋多巴」的藥物。左旋多巴是多巴胺的前驅物,進入人體後,可以通過血腦屏蔽,轉換成多巴胺。多巴胺增加,患者對動作的協調控制就會變好。因此如果用左旋多巴後患者症狀就有所改善的話,也可以是帕金森症的一個診斷依據。

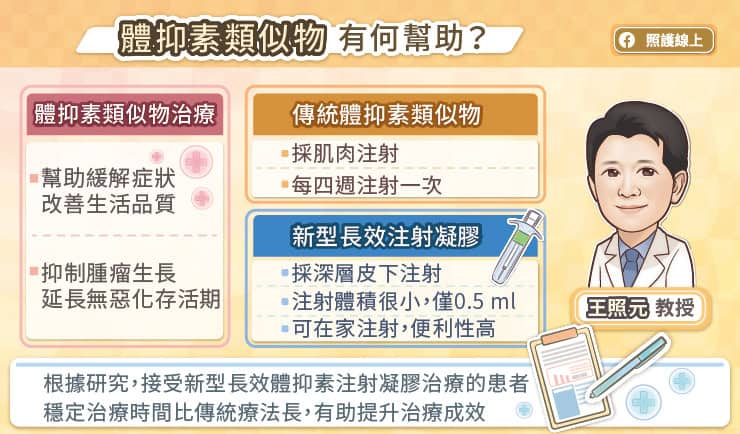

確診為帕金森氏症後,其實也沒有能夠治癒此病的藥物。但規律與醫師溝通討論用藥,能減緩症狀變嚴重的速度,生活品質也比較有保障。藥物除了左旋多巴之外,還有多巴胺受體增強劑、單胺氧化酶抑制劑、抗膽鹼藥物等其他選擇。整體而言,藥物的效用都可能隨著疾病進展而愈來愈不好。患者需要配合物理治療師學習適當的運動方式,繼續鍛鍊肌肉,並增加有氧訓練,學習避免跌倒。職能治療師則能幫助患者熟悉如何處理日常生活遇上的困難。

病情進展下,醫師可能會建議患者及家屬考慮手術治療,主要的手術方式叫做「深層腦刺激術」(Deep Brain Stimulation, DBS)。外科醫師會將電極板放進腦部的特定區域,連結著的啟動器則裝在胸腔的位置,能夠傳送電流刺激,減少帕金森氏的顫抖、肌肉僵硬、動作緩慢等症狀,但可能潛藏著中風、腦出血、感染等風險,且手術也無法讓疾病停下進展的腳步。因此,家人的支持系統也是非常重要的!

- 本文轉載自 Care Online 照護線上 《顫抖、僵硬、動作慢 – 帕金森氏症(懶人包)》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔!

- 加入照護線上LINE官方帳號,健康資訊不漏接!

https://line.me/R/ti/p/%40careonline