古諺有云:長袖善舞,多財善賈。商業活動有許多盈利的方法,做生意就是要靈活運用這些方法使財富傾進自己的腰包,而美德從來不是必殺技。相反的,一定程度的圓滑狡詐才是生存之策。著名的Borland(寶藍)公司以提供軟件開發所需的各種工具聞名於世,它的創始人之一Kahn先生曾向外界講述過他們賺到第一桶金的軼事。上世紀八十年代初,Borland還只是個皮包公司,他們想在雜誌上打廣告拉生意,卻沒有足夠的錢預付廣告費。雜誌社派人來洽談的那天,Kahn雇了許多閒人充當假員工,把辦公室弄得一派忙碌。他自己裝作很大牌的樣子,在洽談中顯得意興闌珊,其間電話鈴聲不停響起,Kahn當著對方的面在電話上大聲討價還價,而電話那頭是他找來冒充其他雜誌邀約廣告的員工。那人一看這架勢,還以為這家公司是眾多雜誌的搶手貨,連忙百般巴結,幾乎是哀求著要給Kahn打折。最後他開出了一整頁的廣告位,並且同意先出刊後付款。Borland靠廣告賣掉的軟件賺了15萬,還完2萬廣告債之後還剩了一大筆, 一家未來的行業領袖就靠著第一桶金開始飛躍式的發展。

很明顯Kahn耍了手段,他這是欺詐。如果他實力平平,出的軟件賣不好,那家小雜誌的2萬塊就打了水漂。讓別人白白為自己的創業風險買單,這不厚道。可話說回來,Kahn最終是個實力不凡的傢伙。如果沒有這耍滑頭得來的廣告位,也就沒有那筆豐厚的起步資金,世界上也許就少了一家偉大企業。 Borland對軟件業的貢獻不是幾百個2萬塊就能簡單衡量的。

如此我們陷入了一個兩難的境地:一方面,不守誠信的行為本身是有害的,它打破了遊戲的公平性,擾亂了遊戲秩序。並不是每個故事都像Borland公司這樣有個皆大歡喜的結局,不守誠信導致的損失往往殃及無辜。舉個非常簡化的例子,2008年以前的美國經濟政策鼓勵消費,貸款的人很多都高估了自己的能力,到期無法還清。最終這些填不上的赤字引發經濟危機,苦果分給全民大眾一起來嘗。可是另一方面,無商不奸也是商業博弈的特點之一。生產商、製造商、物流 商、零售商、運營商……每方都是一盤棋,關係錯綜,局面複雜,絲毫不算計的老實人永遠要虧本。限制了商業的靈活性,可能就會扼殺許多未來的Kahn和他們的Borland。

那怎麼辦呢?長遠的發展需要誠信來維持整體穩定,個體卻受利益驅使無法保證整體穩定,而我們又沒有辦法在他們成功或失敗之前辨別出誰是精英誰是孬種,來決定每個人可以信任的程度。

那用宏觀的經濟政策來對個體進行約束如何?比如懲罰那些可能對市場產生長遠危害的行為,大家同時讓一步,為整體發展騰出空間。就好比廟裡的和尚誰都不挑水,寧願大家渴著也不願自己吃虧,這時出台一條廟規說「不去挑水的不許吃晚飯」,大概就解了困局。

經濟政策當然比廟規的難度高得多,不僅僅是從技術角度而言,還因為摻入了更複雜的人性因素在裡面。非常非常簡化地看,如果欺詐對市場整體是有害的, 那麼用嚴刑峻法來杜絕欺詐是政策之一。然而嚴刑峻法下的社會大家由於受到很緊的約束,行為步調會趨於一致,漸漸地文化觀念上也會趨於一致。過於統一的社會由於缺乏多樣性,對外來事物的接受能力會下降,繼而變得不開放,這對自由市場的發展是有害的。嚴刑峻法看起來在一定時間內整頓了市場秩序,但在更大的尺度 上,對具有文化的人類社會是弊大於利。

因此有人提出,政策的尺度要和人性的尺度匹配。人性的彈性有多大,政策的鬆緊程度就有多大。越來越多的經濟學家已經意識到,經濟學的「理性行為人」 假設在很多情況下實在是過於理想了,人的行為很少是非黑即白的簡單數字可以模擬的。要瞭解現實中的人性有什麼特點,恐怕得求助於社會學和心理學的研究。

還真有人研究過人性在誠信這件事上的彈性有多大。美國麻省理工學院有個叫DanAriely 的教授用他們學校的本科生做了個實驗。學生宿舍的過道里有個公用冰箱,Ariely 在冰箱裡放了一排罐裝可樂,又在旁邊放了一個盤子,盤子裡有幾張一元鈔票。宿舍門口的自動售賣機裡也有可樂,每聽一元。過了幾天,教授放在冰箱裡的可樂少 了好幾罐,盤子裡的錢卻沒動。拿可樂的學生明顯知道這是不屬於自己的東西,原則上算偷,可他們只偷可樂不偷錢。乍一看很奇怪,一罐可樂和一元錢的價值不是 相等的嗎?正是這點小蹊蹺,說明人們在衡量價值的時候,可能會不由自主地在金錢價值之上再附加一個「道德價值」。偷可樂沒什麼大不了,偷錢就是道德問題 了。

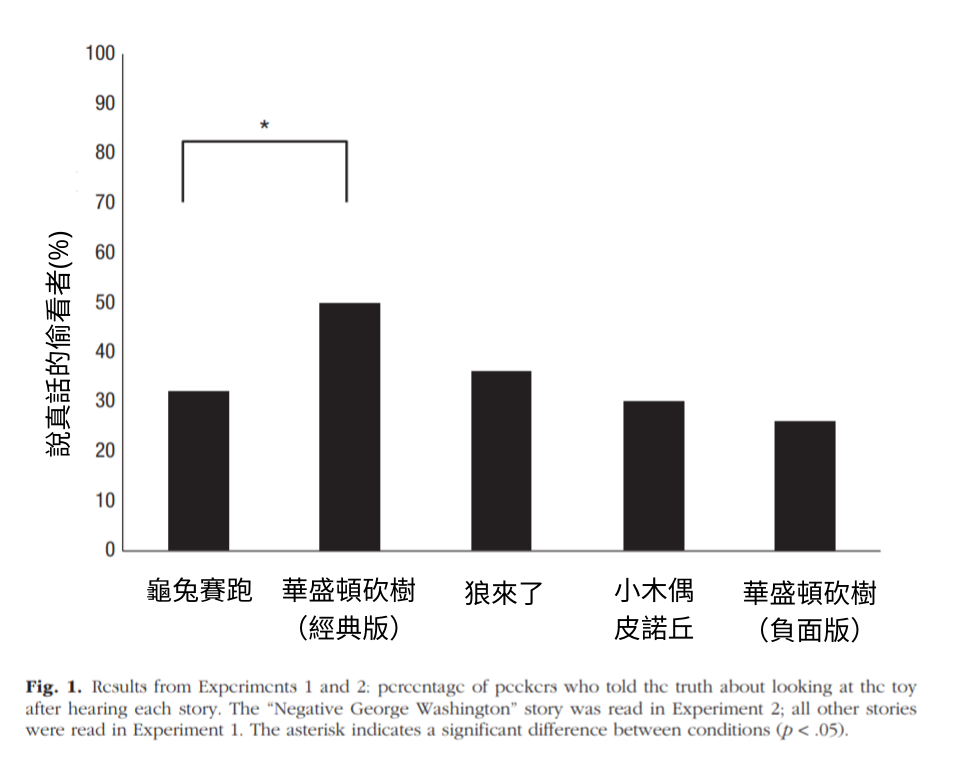

那麼欺詐呢?也有不由自主的道德界限嗎?Ariely為此設計了一個「作弊測驗」。他讓受試者在很短的時間內做20道難題,到時間後報告自己做完了幾題。他故意製造了一些條件讓他們有機會作弊,並且把機會創造得很「安全」,作弊的人以為自己不會被抓到而謊報做完的題數。這些人都不知道別人完成的情況。 Ariely統計了一下,在嚴格監視的條件下,大家平均能完成的題數是4道,而謊報的人平均在6道左右。多數謊報者都只往上加了兩三道,沒有一個人謊報 20道的。這個結果也很有趣,有機可乘的時候大多數人都會撒點小謊,但也都會自我約束,不把謊撒得太離譜。

看來我們確實容易受各種誘惑,但也不輕易越界。也許這兩個例子還沒法直接證明那些偷可樂和謊報成績的人是在遵守道德底線,而不是因為一元錢和做完全部題目的誘惑力不夠。難說這些人在面對更多金錢和更大獎勵的情況下不會做出什麼丟臉的事來呢?

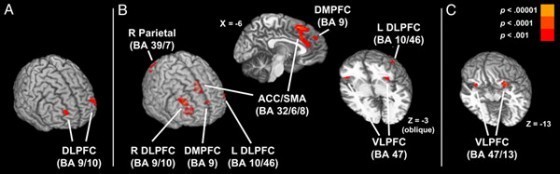

正巧有另外兩位心理學家,哈佛大學的 Greene 和 Paxton 做了一組腦成像實驗,看看受試者在有機會撒謊的時候,大腦活動有什麼特點。人大腦靠近前額的部位有幾個腦區主管「自我控制」,分別叫做前扣帶回、背外側前 額皮質和腹內側前額皮質,它們通常在人要做一些比較困難的決定時被激活。Greene和 Paxton 想要驗證的假說是這樣的:當人有機會撒謊並且撒謊比誠實有利時,撒謊就成了一種誘惑,而拒絕這種誘惑的過程是一個做決定的過程,會引起「自我控制」區域的 激活。相對地,那些撒謊的人接受了誘惑,「自我控制」區域不用那麼努力去做決定,激活的程度就會輕很多。

實驗結果讓兩人吃了一驚,跟他們預想的剛好相反。那些「自我控制」區域在堅持誠實的人腦中激活度完全不顯著,反而在撒謊的人腦中高度顯著。

看來在普羅大眾身上,人性也許沒那麼極端,誠實守信可能和趨利避害一樣有天性的成分,而不僅僅是道德和環境的外在約束使然。我們愛貪小便宜,但也不 唯利是圖;有機可乘的時候撒像Kahn先生那樣個小謊,但並不意味著內心就沒有猶豫。也許未來的經濟模型中可以有不那麼絕對的變量,它們指導的經濟政策能 把人性的善惡兩面都納入考慮。

經濟學家 Bhide 和Stevenson 在他們著名的《如果誠實沒好處,還要誠實幹什麼》一文中說得好:「唯有每個人心中堅持做正確之事的決心能拯救我們(的經濟)於混亂和停滯的境地,不管這樣 做帶來利潤與否。」他們下此結論的信心來自於文中一些受訪商人對自己道德信條的忠實不移。如果看到他們的理論在麻省理工和哈佛實驗的受試者身上得到了行為 學和神經生理學的驗證,這些樂觀的經濟學家們大概會更受鼓舞吧。

本文轉載自科學松鼠會,作者安婆婆。亦發表於《時間線》,2013年2月刊。

參考資料:Greene, Joshua D., and Joseph M. Paxton. “Patterns of neural activity associated with honest and dishonest moral decisions.” Proceedings of the National Academy of Sciences 106.30 (2009): 12506-12511.