今年 6 月初,有一本號稱「無法燃燒」的書(The Unburnable Book),以 13 萬美金(約 385 萬新臺幣)的天價售出,而在 6 月底,美國最高法院推翻了 1973 年〈羅訴韋德案〉的判決結果。

這兩件看似無關的時事,背後有什麼共通點呢?想知道答案,就讓我們先來認識這本書!

「無法燃燒的書」長什麼樣子?

這本「無法燃燒的書」是 5 月底出現在蘇富比(Sotheby’s)的競標物之一。根據網站介紹,這本書的油墨耐熱 1200°C,印刷在特殊的鋁箔紙上;在電影產業中,這種材料常用於製作燈罩和擋光板,可以阻擋漏光、消除反射,耐熱 660°C。書頁以鎳絲手工縫製,耐熱達 1400°C。書頭布(黏在書背內側上下兩端的裝飾條)採用不銹鋼編織,耐高溫達 1530°C。封面和封底則是 0.3 公分厚的酚醛樹脂板,在電子製造業中稱作電木板,不僅耐熱 282°C,還具備良好的耐酸、絕緣性、耐溶劑性。

簡單來說,這本書無法燃燒的關鍵在於材質。至於外觀,其實就和一般的書沒什麼兩樣。

那麼,這本書的內容是什麼?為什麼要用上這些造價昂貴的材料?作者想藉此傳達什麼訊息?

在解答問題前,先用一分鐘來看看這本書的真實模樣吧!

為什麼要製作「無法燃燒的書」?

看過影片了嗎?眼尖的你或許發現了,這本書是《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)。而影片中提著火焰噴射器、眼神堅毅的阿嬤,就是現年 82 歲的作者——瑪格麗特.愛特伍(Margaret Atwood)。

根據美國筆會(Pen America)統計,從 2021 年 7 月初至 2022 年 3 月底,美國 26 個州的校園禁書令導致 1,586 本書籍下架,造成 2,899 所學校、超過 200 萬的學生沒有機會閱讀這些書籍,而《使女的故事》正是近兩年被下架最多的校園禁書之一。對此,愛特伍認為「文字的力量無法被熄滅」(powerful words can never be extinguished),所以決定出版這本無法燃燒的書。

《使女的故事》最初出版於 1985 年,描寫一個階級分明的父權主義社會。在這裡,女性沒有名字,不能閱讀、交談,也不能展現情慾。她們唯一的用處就是子宮,是無情的生育機器。作為一本反烏托邦小說,《使女的故事》旨在警惕人類社會的黑暗面。

作者愛特伍表示,書中所有細節都是曾經在歷史上發生過的事情。比如「基列共和國」衣著簡樸,道德準則崇高且嚴格,全面控制語言、行為、思想,甚至是放逐異議分子等設定,都是參考 17 世紀曾被英國清教徒統治的美國麻州劍橋市。

但是,這和生活在 21 世紀的我們,又有什麼關係呢?

從小說到現實——美國墮胎法案之爭

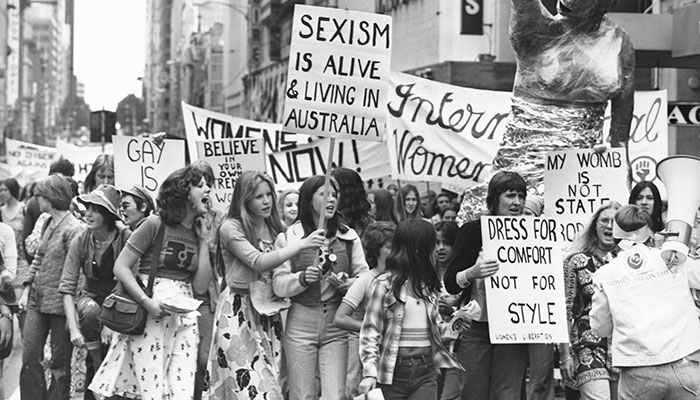

2022 年 5 月,《Politico》獨家揭露美國最高法院的意見草案,指出大法官有意推翻〈羅訴韋德案〉(Roe v. Wade)與〈凱西案〉(Planned Parenthood v. Casey)的裁決,不再由聯邦憲法保障墮胎權。消息一出,隨即引發示威遊行,眾多反對者聚集在最高法院,高舉標語、吶喊「我的身體,我的選擇!」(My body, my choice!)等口號。

6 月 24 日,最高法院以 5 比 4 的票數推翻兩案,示威遊行越演越烈,就連拜登都表示此舉讓美國倒退 150 年。但這個判決為何能掀起如此軒然大波?美國墮胎權紛爭持續五十餘年,這次跟以往有什麼不同?接下來,就讓我們回顧 1973 年的〈羅訴韋德案〉、1992 年的〈凱西案〉,以及 2021 年的〈心跳法案〉。

羅訴韋德案

1969 年,21 歲的諾瑪.麥考維(Norma McCorvey)意外懷上第三個孩子。她當時未婚、失業、飽受重鬱症折磨,於是萌生墮胎念頭。當時的德州法律幾乎禁止任何形式的墮胎,於是諾瑪謊稱遭到強姦,希望能夠合法墮胎。然而,諾瑪無法提出遭到強姦的證據,因此診所和醫院拒絶為她做墮胎手術。

1970 年,諾瑪透過律師琳達.考菲(Linda Coffee)和莎拉.威汀頓(Sarah Weddington)的協助,使用化名「簡.羅伊」(Jane Roe)起訴了代表德州的達拉斯檢察官亨利.韋德(Henry Wade),指控德州法律侵犯了她的隱私權。

1973 年,聯邦最高法院裁定德州法律違反美國憲法第十四條修正案(Fourteenth Amendment to the United States Constitution),也就是「禁止各州未經正當法律程序而剝奪生命、自由或財產」的條款。

另外,聯邦最高法院還提出「三階段標準」(trimester):

- 在第一孕期,也就是第 1 至 12 週,胎兒不具備母體外存活的能力,因此州政府不得以任何形式限制墮胎。

- 在第二孕期,也就是第 13 至 28 週,墮胎對母體的風險提高,因此州政府得以保護孕婦健康為由,設下限制墮胎的規定。

- 在第三孕期,也就是第 28 週後,胎兒始具備母體外存活的能力,因此州政府得以全面禁止墮胎,危及孕婦生命的特殊情形除外。

簡單來說,當時的最高法院認為德州禁止墮胎的法規違憲,因此裁定諾瑪.麥考維勝訴。

從此,各州訂定的反墮胎法,幾乎都被裁定違憲而不能實施,羅訴韋德案成為墮胎權的保障。然而,紛爭並沒有就此打住,反而越演越烈,比如 1992 年的〈凱西案〉便推翻三階段標準,並且提高墮胎難度,要求孕婦必須取得監護人或配偶同意,才能委託合法醫療機構執行墮胎手術。

凱西案與心跳法案

凱西案的全名是〈計劃生育聯盟訴凱西案〉(Planned Parenthood v. Casey)。這項 1992 年的判決推翻了「三階段標準」,不再以孕期作為是否能夠墮胎的依據;另外,只要墮胎法令沒有對孕婦造成「不合理負擔」(undue burden),就可以施行。因此,保守派掌權的州便能以「保障生命健康」為由,提高墮胎診所的審核標準。

此後,保守州積極阻礙墮胎,2021 年德州的〈心跳法案〉(Texas Heartbeat Act)就是一個典型的例子。醫界普遍認為懷孕早期不確定性高,通常要等到第九到十二週,才有辦法確認,但這項法案認為胚胎在第六週就有了「心跳」,可被視為獨立的生命體。

換句話說,懷孕六週後墮胎就等於殺生。就連遭遇強暴、亂倫等犯罪行為而懷孕的女性,都無法申請墮胎。

除此之外,針對鼓勵孕婦墮胎的親友、實施墮胎手術的診所和醫生,甚至是載送孕婦前往診所的計程車司機等人,都有可能被起訴求償至少 1 萬美元(約 30 萬新臺幣),可說是非常嚴苛的反墮胎法。

法案實施迄今,鄰近德州的奧克拉荷馬州墮胎人數增長約 133%,新墨西哥州墮胎人數也增加約 67%。可是,既然最高法院知道,推翻羅訴韋德案可能造成民眾處境艱困,為何依然決定這樣做呢?

最高法院推翻兩案的理由

在今年 5 月洩露的意見草案中,保守派大法官塞繆爾・阿利托(Samuel Alito)認為凱西案必須和羅訴韋德案一併推翻,因為凱西案沿用了羅訴韋德案的基調,認為美國憲法確實有保障墮胎權。

然而,阿利托在判決書中寫道:「〈羅訴韋德案〉打從一開始就大錯特錯」(egregiously wrong from the start),而且「理據薄弱(exceptionally weak)」。

保守派法官遵行「原旨主義」(originalism),也就是說,他們依據憲法條文的含義來解釋憲法,而第十四條修正案所保障的隱私權並沒有提到墮胎,故不應濫用司法權力,擅自延伸解釋。

此外,阿利托也指出,墮胎曾經在每個州都是犯罪行為。比起保障婦女的生育權與身體自主權,限制墮胎、保障胎兒生命權,才是歷史上更普遍的現象。簡單來說,墮胎權並沒有植根於美國的歷史與傳統,因此無法受到憲法保護。

這項判決帶來哪些影響與衝擊?

判決出爐前,美國共有 13 州設有程度不一的「觸發法」(trigger law),只要羅訴韋德案被推翻,各州就可以自由頒布墮胎禁令,並且使其即刻(或在 30 日內)生效。比如現在的密蘇里州,進行墮胎手術的醫師可判處 5 至 15 年的監禁,連同執照一併吊銷。另外,其他一些保守州的墮胎禁令也將陸續上路。

雖然孕婦依然可以網購墮胎藥,或是跨州進行墮胎手術,但對於 20 多歲的年輕女性、經濟弱勢、和少數族裔而言,影響更甚,因為這些族群佔了墮胎的多數。美國明德大學(Middlebury College)經濟學教授梅爾斯(Caitlin Myers)表示,這些州的墮胎禁令可能影響上千萬美國女性,造成每年有 7 萬 5000 名孕婦無法墮胎,連帶導致與懷孕相關的死亡率提高 21%。

推翻羅訴韋德案後,下一步是什麼?

5 月迄今,美國各地的示威遊行未曾停歇。

即使如此,保守派大法官托馬斯(Clarence Thomas)仍進一步指出,1965 年廢除避孕禁令的〈格里斯沃爾德案〉(Griswold v. Connecticut)、2003 年廢除同性性行為禁令的〈勞倫斯案〉(Lawrence v. Texas),以及 2015 年促成同性婚姻合法化的〈奧貝格費爾案〉(Obergefell v. Hodges),也都是依據憲法第十四條修正案所做出的判決,因此都應該比照辦理,重新搬上檯面審視。

參考資料

- Margaret Atwood | The Unburnable Book

- Banned in the USA: Rising school book bans threaten free expression and students’ First Amendment rights

- 使女的故事

- Why should you read “The Handmaid’s Tale”? – Naomi R. Mercer

- Roe v. Wade – Wikipedia

- 美國吵了 50 年的墮胎權,這次有什麼不一樣?

- 德州心跳法案上路:墮胎是醫療處置還是殺害生命?重新看待子宮與法律的戰爭

- What Supreme Court Leak Means for Roe v. Wade and Abortion

- What’s New:美最高法院推翻「羅訴韋德案」,判決書說了什麼?

- 衝擊2,516萬女性的墮胎權大戰:美國大法官推翻〈羅訴韋德案〉的代價?

- 13 States Have Abortion Trigger Bans—Here’s What Happens When Roe Is Overturned

- Abortion is now banned in these states. See where laws have changed.

- 美國墮胎權與「羅訴韋德案」:聯邦最高法院半世紀前的裁決為什麼如此敏感?

- 美國墮胎權之戰:8 大 QA 一次看

-200x200.jpg)