引言: 2022 年 6 月 24 日,美國最高法院推翻 1973 年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade),將規範墮胎的權力釋回各州政府。[1] 遠在南半球的澳洲,也曾因為缺乏聯邦裁決,而導致各州女權差異有世紀之別。本文從幾個案例故事,貫串澳大利亞新南威爾斯州墮胎史,淺談醫療服務與法律保障,對意外懷孕婦女的身心影響。

她當年 15 歲,第一次交男朋友。每當他們享受性愛的時候,她的男朋友都會戴保險套。[2]

除了那一次。[2]

沿用英國殖民時期留下來的刑法,有很長的一段時間,墮胎在澳大利亞各州都是違法的。1970 年代維多利亞州的鄉間,藥局和超商並不販售驗孕棒。發現月經沒來的珍妮絲(Janice,化名),唯一的選擇是去婦產科檢查。然而,一旦讓醫師得知她懷孕,依法她就得被迫生下孩子。她聽過其他女孩的故事,自己絕不想落得那般下場。[2] 當時,維多利亞與新南威爾斯二個州,才剛分別在 1969 和 1972 年由法官認定醫師得以在「特殊情形」下協助孕婦墮胎。前者允許以孕婦的身心狀況不佳為前提,後者則加上經濟因素的考量。[3] 這些判例從此為墮胎開啟了一扇人道後門,但模糊的定義仍使其見不得光,醫病權益也都缺乏確切的保障。[4]

未婚懷孕在 1970 年代,無疑是天大的醜聞。珍妮絲從事護理工作的母親帶著她,避開信奉天主教的男性家庭醫師,用假名隱匿身份,去隔壁小鎮的診所確認懷孕的事實。該小鎮醫師提供了她們一名雪梨密醫的資訊。接著,她的母親提出三個遠離維多利亞州,以維護名譽的解決方案:[2]

- 飛到倫敦墮胎。

- 住在雪梨的中途之家直到分娩。

- 找雪梨的密醫墮胎。

英國於 1967 年通過的《墮胎法令》(The Abortion Act),規範墮胎手術的場所和從業人員,自此英國的合法墮胎率急速攀升。[5] 相較於澳洲缺乏管理的非法診所,去倫敦無疑是對珍妮絲來說較為安全的選擇,也是她母親第一個想到的方法。然而,出國的計劃過度昂貴,因此珍妮絲的母親轉而尋求跨州的醫療資源。[2]

新南威爾斯州的首府雪梨,當時有一家天主教教會創辦的中途之家,專門收容年輕的未婚孕婦,以避免她們令家族蒙羞。女孩們在那裏從懷孕住到分娩,然後她們的嬰兒就會被強制送養。醫師每個月都會到中途之家,執行身體檢查。「我曉得他們在幹什麼勾當」,珍妮絲聽那裏回來的女孩說醫師會藉機性侵孕婦,但誰也沒有證據。當然在那裏工作的修女不會相信她們的抱怨,因為這是未婚懷孕的「壞女孩」,在批評願意奉獻自己時間行善的「好醫師」。[2]

眼見前二個方案都不可行,珍妮絲的母親祭出最後手段:約莫在確定懷孕的第三天或第四天,她帶著女兒飛去雪梨找密醫。這一舉不僅違法,還賭上了她和那名維多利亞州小鎮醫師的職業生涯,因此她告誡珍妮絲:「萬萬不得告訴任何人。」抵達雪梨後,她們先暫住在珍妮絲母親的友人家中,然後就去拜訪密醫。[2]

時間來到二十一世紀,時年 24 歲,住在新南威爾斯州的席夢(Simone,化名)懷孕了,但不想要小孩。她上網查詢婦產科資訊。[6] 儘管自 1970 年代起,新南威爾斯州就出現願意為孕婦墮胎的醫師,席夢卻驚訝地發現墮胎的行為,在該州依然違法。[6, 7] 根據 1900 年立定的刑法,以藥物或器材墮胎的孕婦與協助她的人,會被處以 10 年以下有期徒刑,而供應藥物和器材的知情者則為 5 年。[8] 她腦中浮現美國影集裡反墮胎的抗議人潮,想像自己要突破重圍才能進婦產科診所,心裡萬分焦慮。[6]

當時的社會氛圍和席夢在尋找的墮胎診所,實際上究竟長得什麼模樣?筆者在 2010 年代中期,曾於雪梨擔任派遣護理師,到各醫療院所遞補臨時的人力空缺。有天接到印度裔的主管來電,詢問筆者是否能去一家「私人診所」接早班。主管照常規提供時間和地點等資訊,說明薪水優渥,但又神祕兮兮地不願詳述工作內容,只說會基本護理技巧即可。(現在想起來,主管的作法應該算是教唆犯罪…)

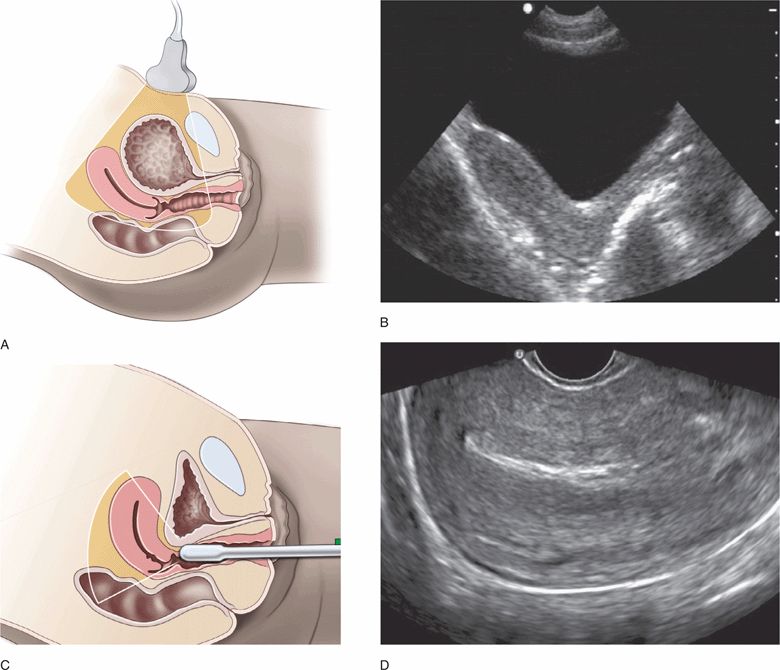

猶記得那天大清早,在雪梨市中心的住商混合區,手機導航明確地指向一間沒有招牌的建物。門口站了個面色凝重的老婆婆,身上吊著夾板廣告牌(sandwich board)。由於擔心遲到,筆者沒多留意夾板上的抗議標語,就直接進了大門,所幸沒遭到言語或肢體攻擊。這間真的就叫做「私人診所」(the Private Clinic)的醫療單位,裡頭窗明几淨,和一般外科診所沒兩樣:有掛號批價櫃檯、等候區、開刀房和術後恢復區等空間。[9] 一名正職員工問:「會用超音波機器吧?」筆者正想回答自己操作過「膀胱超音波」(bladder scan,腹部超音波的一種),才發現對方指的是「陰道超音波」(transvaginal scan,又稱endovaginal scan),旁邊還擺了些手術用具。

原來是墮胎診所啊!

左排的側視圖中,可見二種針對骨盆的超音波:從體外進行的腹部超音波(transabdominal scan),觸及範圍涵蓋(褐色的)膀胱和(粉紅色的)子宮等器官;而陰道超音波則以探棒直接插入體內,迫近子宮。右排是從這二個不同視角,所拍攝到的超音波影像。[10] (有些檢查要求喝水灌滿膀胱,有的則必須事先排尿,所以圖中的二個膀胱大小不同。不過,這不在本文討論範圍內。)

圖/參考資料 10

同樣都是違法,在 1970 年代的墮胎診所外,就不會有反墮胎的抗議老婆婆,因為從外觀上完全看不出那是對外開放的執業單位。珍妮絲與母親走進一棟普通的透天厝,醫療人員向她們詢問背景資訊,然後珍妮絲就被單獨帶進後面的房間。裡頭有手術檯、醫療器材以及高架照明,儼然是間開刀房。儘管與墮胎手術的需求無關,珍妮絲被命令把衣服全部脫光。一名護理人員對她說:「這就是蕩婦應得的教訓。」珍妮絲感到羞愧萬分。[2]

相較之下,二十一世紀的墮胎服務中,帶給孕婦極大恐懼的程序,竟是術前諮詢。在與診所醫護對話的過程中,沒有人向席夢提及墮胎在新南威爾斯州的法律問題,但她隱約知道對方正從她的口中尋找特定答案。席夢認為醫護對她極度不信任。她非常擔心自己若是說錯了話,就無法墮胎。然而,醫護人員之所以這麼做,是因為他們必須極力撇清法律責任。[6] 2006 年的時候,有位醫師就是因為無法證明自己曾親自產檢,並詢問某孕婦想墮胎的目的,而被最高法院判刑。[11]

同時期住在當地的法蘭姬(Frankie,化名),也有與席夢類似的經歷。她在 27 歲的時候,告訴墮胎診所的員工:「我太年輕,還沒準備好要養小孩。」這個理由不被接受,於是她換別的說法:「我太年輕,尚無穩定工作。」對方馬上認定她處於「經濟弱勢」,因此得以合法墮胎。[6] 如此的現象在該州並非罕見:設有官方網站的墮胎診所公開營業,以州政府公告的懷孕 20 週為上限,常態性地遊走於灰色地帶,這使它們在法律上的定位更加令人費解。[7] 直至 2019 年,七成六的當地人不曉得墮胎違法,而七成三的人覺得應該除罪化。[12]

當術前諮詢與所有前置作業都完成,墮胎手術便正式開始:1970 年代簡陋的開刀房裡,全裸的珍妮絲躺在手術檯上。護理人員帶著輕蔑的笑容按住她的上半身,男性密醫將某個東西塞入她的下體。不像中途之家的醫師那樣強暴未婚孕婦,她意識到…密醫正用工具侵犯她!同時,護理人員不斷地喚珍妮絲為「蕩婦」。[2]

原來這才是所謂「蕩婦應得的教訓」。她現在只想要找母親。[2]

珍妮絲開始哭泣:「我不會再犯了!我這輩子再也不從事性行為了!請停止…」突然,密醫向她扎了一針,珍妮絲昏了過去。再度醒來的時候,她仍全裸躺在手術檯上,全身痛楚,頭腦暈眩。密醫沒有給她任何藥物,連一點止痛劑也沒有。護理人員叫她穿上衣服,出去找母親。[2]

珍妮絲只覺得想死。[2]

幾十年後,在 2010 年代中期的雪梨所進行的墮胎手術,就完全不是這麼回事了:開刀房裡,會有外科醫師、麻醉醫師以及護理師。孕婦躺上手術檯後,接下來的程序幾乎都是在麻醉下進行。筆者記得當時合作的醫師們動作十分熟稔,偶爾會在孕婦昏迷時,閒話家常。他們一個早上開好幾台刀,多數人都是來墮胎的,聽說其中有幾名常客。不過,也有一、二個只是來安裝體內避孕器。有些女孩神情憂傷,有的則是在麻醉退去後,猛然坐起大罵髒話,大概是在發洩心中的悲憤。

根據「私人診所」官網的術後注意事項,開完刀當天麻藥尚未全退,所以絕對不能開車和簽署法律文件。醫師會開抗生素 azithromycin 藥丸(如圖)預防感染,視情況也可能外加止痛藥。術後二週內,不得性交、泡澡、游泳、灌洗陰道和使用棉條。若之後陰道輕微出血或腹部痙攣,建議至藥局購買 ibuprofen 、 mefenamic acid 和 naproxen 等口服藥物。對這種疼痛來說, paracetamol 與 codeine 的效果較差。如果有腹部劇痛、大量流血(一天用超過五片衛生棉)或是發燒等症狀,最好致電診所諮詢。[9]

珍妮絲隨母親從新南威爾斯返回維多利亞州之後,身體逐漸恢復,但心底卻有難以抹滅的創傷。她與男友分手,繼續完成學業,一直到上大學後才再次與別人發生性關係。爾後她在維多利亞州的首府墨爾本看心理師和精神科醫師,被診斷出罹患「創傷後壓力症候群」(post-traumatic stress disorder)。關於密醫的侵犯行為,「我從沒告訴任何人,連母親都不知道。」珍妮絲事後回憶,因為一切都是違法的,所以也無從追溯起。[2]

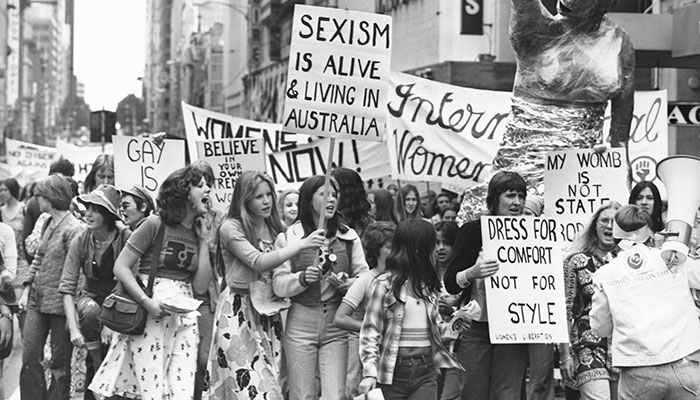

2019 年,做為全國最後一個墮胎違法的州,新南威爾斯州議會如火如荼的修法辯論,攻佔了聯邦新聞版面。[13] 許多曾經墮胎的婦女紛紛站出公開自己的罪行,挑戰公權力,響應「逮捕我們」(#ArrestUs)抗議運動。[14] 同時,數以千計的反墮胎人士,在州議會外抗議。[15][註1] 時隔將近半世紀,珍妮絲早已撇開過去,擁有新的人生:她在墨爾本從事照顧問題青年的工作直到退休,身旁還有愛她的丈夫與兒孫。珍妮絲其實無須沾染隔壁州的紛擾,但是「我想為那些無法幫自己發聲的女孩們站出來」。受到「逮捕我們」運動的啟發,她接受澳洲女性新聞網站的訪問,講出自己墮胎的遭遇。[2] 同年,澳洲各大媒體大肆報導這類故事,不僅綠黨女性議員公開分享自己的親身經歷,連保守派自由黨的女性州長都不顧黨內分歧,力挺墮胎除罪化。[16, 17]

新南威爾斯州在 2019 年 9 月 25 日通過了《墮胎改革法案》(Abortion Law Reform Act)。[18, 19] 新法將墮胎的週數上限從懷孕 20 週提高至 22 週,超過 22 週的孕婦若想合法墮胎,則須二名醫師同意。[20] 119 年來受刑法限制,而不得行使的女權,終於獲得保障。[18][註 2]

備註

- 以往反墮胎人士也會聚集在墮胎診所外面抗議,但自從 2018 年 6 月新南威爾斯州議會通過《公共衛生修正案:生殖健康診所的安全通道》(Public Health Amendment: Safe Access to Reproductive Health Clinics),他們就不得在診所方圓 150 公尺內活動。[21, 22]

- 澳大利亞新南威爾斯州的新法通過後,雖然墮胎已經除罪化,但還是有許多門檻造成孕婦無法使用合法的墮胎服務。根據地方性媒體報導, 2020 至 2021 年在州立醫院生產的總花費約為澳幣 4,652 元,澳洲的全民健康保險(Medicare)會全額給付。若是去私人診所墮胎,費用則依懷孕週數和生理情況而定,從澳幣 400 元到 1,500 元不等,必須自費。一旦有孕婦因為負擔不起而放棄墮胎,又得籌措每週澳幣 170 元,或 18 年總共 15 萬 9 千元的鉅額來扶養小孩。[23]這無疑使有經濟困難的孕婦,陷入兩難的處境。

參考資料

- 美最高法院推翻歷史性裁決 終結墮胎權憲法保障(中央社,2022)

- Janice had an illegal abortion at 15. To ‘teach her a lesson’, the doctor added a ‘punishment’. (Mamamia, 2019)

- Still keeping women out: a short history of Australian abortion law (The Conversation, 2013)

- Abortion in Australia – What Does the Law Say? (Sydney Criminal Lawyers, 2013)

- Sheldon S, Davis G, O’Neill J, and Parker C. (2019) ‘The Abortion Act (1967): a biography’. Legal Studies, 39, pp. 18–35

- LaRoche KJ, Wynn LL, and Foster AM. ‘We have to make sure you meet certain criteria: exploring patient experiences of the criminalisation of abortion in Australia’. Public Health Research and Practice, 31 (3).

- Abortion has been decriminalised in NSW, and here’s what will actually change (SBS News, 2019)

- Legalise Abortion Now! (Sydney Criminal Lawyers, 2016)

- The Private Clinic (2022)

- Gynecologic Concepts (Radiology Key, 2016)

- Abortion in Australia – What Does the Law Say? (Sydney Criminal Lawyers, 2015)

- Barratt AL, McGeechan K, Black KI, Hamblin J, and de Costa C. (2019) ‘Knowledge of current abortion law and views on abortion law reform: a community survey of NSW residents’. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 43 (1): pp. 88-93.

- Abortion in Australia, explained: from the law in each state, to how much it costs. (Mamamia, 2019)

- Arrest Us on Facebook (2019)

- Anti-abortion groups rally after decriminalisation bill delayed until September (The Guardian, 2019)

- Exclusive: Australian MP shares her abortion story as historic bill is debated in NSW Parliament (SBS News, 2019)

- NSW abortion bill passes first hurdle in late-night sitting (The Guardian, 2019)

- Abortion decriminalised in NSW after marathon debate (The Guardian, 2019)

- Abortion Law Reform Act 2019 No 11 (NSW Legislation, 2019)

- NSW abortion law: doctors say last-minute changes ‘unnecessary’ but manageable (The Guardian, 2019)

- Public Health Amendment (Safe Access to Reproductive Health Clinics) Bill 2018 (Sharpe) (Parliament of New South Wales, 2018)

- Abortion clinic ‘safe access’ zones set to shake up a quiet Albury street as NSW bill passes (ABC News, 2018)

- Abortion ‘practically out of reach’ for many South Coast women (Illawarra Mercury, 2022)

-200x200.jpg)