一項新發表的研究認為,西班牙在 3700 年前的青銅時代,曾經出現多位地位很高的女士,或許正是當時的統治者。[1, 2, 3]

長眠罐中的青銅時代精英

19 世紀末葉,西班牙東南部的阿爾加遺址(El Argar)出土一批古物,隨後一系列風格類似的古文化被定義為阿爾加文化(Argaric culture),存在距今 3550 到 4200 年前,歸類為青銅時代早期。

阿爾加工匠善於金屬技術,尤其對銀很有一套。阿爾加文化遺留的物品中,有 6 個頭冠特別引人注目;1 個材料是金,5 個則以當地生產的銀製作。出土頭冠的墓葬中也包含大量陪葬品,看來相當華貴;而且奇妙的是,頭冠原本屬於女生。

前四個頭冠出土於阿爾加遺址,早在 1883 和 1884 年重見天日,第五個金冠在 1923 年,最新的銀冠則來自 2014 年對 La Almoloya 遺址「grave 38」的挖掘。此處位於阿爾加北方 90 公里遠處,考古學家進行了非常詳細的分析。

一女一男兩位死者,被擺在一個罐子中長眠。估計女生去世時 25 到 30 歲,男生 35 到 40 歲,都沒有明確的致命傷,去世原因不明;不過兩人下葬的日期皆為 3700 年前左右,應該沒有差異太久。

DNA 分析得知,兩人沒有直接的血緣關係,但是埋骨於附近的一位女嬰,是他們的女兒。

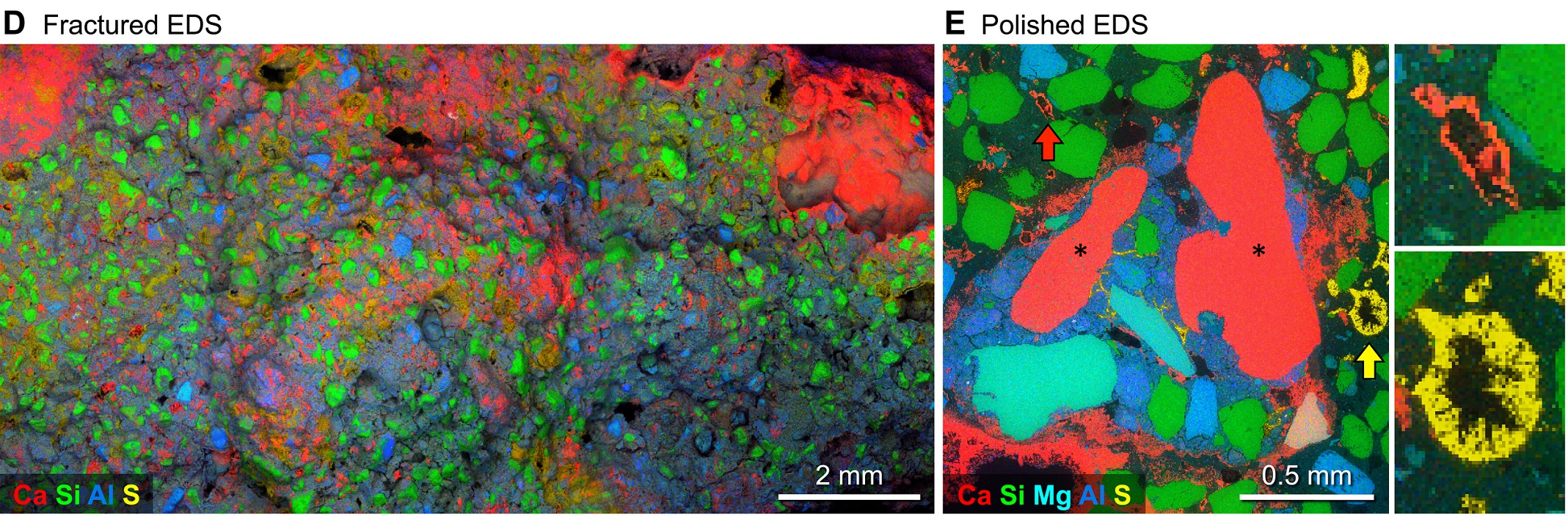

女生牙齒一處,及男生頭骨多處,偵測到硃砂的痕跡,光憑肉眼無法看出,要靠 X光螢光光譜儀(X-ray fluorescence spectroscopy,簡稱 XRF)和掃描電子顯微鏡-能量散射光譜儀(scanning electron microscopy with energy dispersive spectroscopy,簡稱 SEM-EDS)這類尖端科技的結晶才能分辨。推論硃砂本來可能是皮膚彩繪,或是某些裝備上的塗料。

頭冠與大量銀製品陪葬

罐中有大批陪葬物,包括不少銀製品,無法直接分辨屬於誰。考古學家認為女生的陪葬品應該比較多,也更加華麗。最有特色的一頂銀冠,本來戴在女生頭上,做工和之前出土的 4 頂銀冠類似,多半是阿爾加社會別具意義的象徵物。

耳垂塞(earlobe plug)4 個,2 件較大以銀製作,屬於女生;較小 2 件的原料是金,原屬男生。耳垂塞是把耳洞撐大後,塞在裡頭的耳飾,在阿爾加文化很少見,推測是統治階級的特色。作為耳垂改造的裝飾物,耳垂塞比一般掛在耳朵上的耳環更加顯眼,可以想像它們的視覺效果。

銀製螺旋物品 6 個,本來多半是髮飾;由墓葬中位置判斷,可能男生擁有 3 個,女生 3 個。鐲子 3 個,女生擁有銀製 2 個,男生銅製 1 個。銀環 2 個,一人一個。

項鍊 2 串,共 46 個珠珠。男生的項鍊有 7 個大珠珠,每顆顏色不同。女生項鍊有 39 個珠珠,包括 4 個銀珠。

墓葬中也有匕首和錐子,但是顯然走華而不實的風格。匕首由銅製成,原件包含 4 個銀製鉚釘。錐子殘留 8.7 公分長的橡木柄,外頭包銀,展現銀匠高超的手藝。另外還有 3 個小型陶罐,罐口包滿一圈銀。

裝備以外,罐中還有取自超過 4 歲老牛的部分右腿。以牛陪葬,是阿爾加精英墓葬的特色。

三千公斤大麥,或九百人份日薪

總之,非常豐富的陪葬品中有 29 件銀製品,加起來共 230 克重,大部分屬於女生。論文使用一套有趣的換算方式,估計這批陪葬品的價值。

以漢摩拉比法典留名至今的巴比倫國王,和這回研究的墓葬差不多同一個時代。法典中規定,8.33 克為 1 謝克爾(shekel),價值相當於 150 到 180 升大麥。

陪葬的 230 克銀等於 27.5 謝克爾,相當於 4500 升(3350 公斤)大麥。倘若換算成勞動力,漢摩拉比法典制定的一日工資為 0.23 到 0.26 克銀;因此 230 克銀,可以雇用 938 巴比倫人次。

論文特別提到,3 個中型的螺旋髮飾平均為 8.44 克,約等於一謝克爾;其他螺旋飾品,分別為一謝克爾的 1又1/2、1/2、1/6 重。依照重量,它們都是可以在地中海東部、美索不達米亞使用的貨幣。是否真有關係,是有趣的後續方向。

順帶一提,最近發表的另一篇論文分析距今 3700 到 4150 年前,青銅時代早期,歐洲中部的數千件青銅環、肋條、斧,發現許多青銅製品的重量落在 195.5 克附近,並推論它們被作為跨區域的「標準化貨幣」。[4, 5]

現有證據不足以支持如此大膽的推論,不過此一發現仍然相當有意思。青銅時代歐洲、環地中海的跨區域交流與貿易,是值得深究的問題。

女王與她的戰士?

作為兩人長眠墳墓的大罐,擺在一座大型建築物中,而建築物又位於山丘上,從附近遠觀就能望見,十分顯眼。論文推論也許是作為「宮殿」使用,若是推論正確,此處便是西歐最早的宮殿。

「宮殿」有 2 個較大的房間,一個面積 13 平方公尺,另一個 70 平方公尺,大罐就擺在這兒。這個房間可以容納 50 人,沒什麼其他東西,本來也許是領導者用來接見、議事的空間。

青銅時代早期的阿爾加社會,已經出現勞動分化、貧富差距等特徵,可謂階級化的社會。由墓葬與陪葬品的豪華程度看來,兩人肯定是當時的高級人物,甚至是統治者。

對於這類考古發現,過去習慣的解讀是:配備武器的男性統治者,以及他華麗的貴婦—「戰士國王與他的王后」。

然而這回的墓葬中,女生陪葬品的價值遠勝男生。論文認為我們應該慎重考慮,阿爾加社會由女王統治的可能性;而且由不同地點出土,銀冠的相似程度推測,女王或許是常態—「女王與她的男性戰士」。

青銅時代,不同的社會型態

青銅時代以後的社會,由女性領導肯定不是常態。2019 年發表的一篇論文,探討與阿爾加社會差不多年代,德國的巴伐利亞,萊希河谷(Lech River Valley)的青銅時代文化。奇妙地發現:墓中有媽媽,但是沒有女兒。[6]

該研究的結果大致歸納是,當地 700 多年來,男生留在當地,女生遠嫁異地;以血緣關係建立的父系家族為核心,搭配地位低落的非血親男生,以及遠嫁而來,地位不錯的女生共同生活。歐洲中部,顯然和同一時期阿爾加文化的作風很不一樣。

古埃及一貫以父系傳承,偶爾出現女性統治者,例如約 3500 年前,最知名的哈謝普蘇。

至於世界另一端的東亞,約 3200 年前有過一位地位很高的女生,也就是商王武丁的夫人婦好。不過身為發達的青銅文化,商代無疑是個父系社會。

對於缺乏文字紀錄,或是文字時常偏頗呈現的古代社會,考古學賦予我們難得的機會,認識如銀冠女王這類失傳的歷史。

延伸閱讀

- 維京的高階戰士不可能是女生?DNA分析能推翻十九世紀以來的偏見嗎?

- 美洲舊石器時代,女生不只採集,也常狩獵?

- 歐洲新石器時代巨石文化,是父系社會?

- 青銅時代圖蘭森河大戰,金屬工匠工具包

- 古埃及的武則天──哈謝普蘇

- 她是玉米粥城之王,帶領城邦走向榮耀──馬雅最強的地方媽媽,六天空女王

- 從四種子卜辭看商王國的社會結構

- 商王武丁夫人,婦好的陪葬-用火「燎祭」的玉鸚鵡

參考資料

- Lull, V., Rihuete-Herrada, C., Risch, R., Bonora, B., Celdrán-Beltrán, E., Fregeiro, M. I., … & Micó, R. (2021). Emblems and spaces of power during the Argaric Bronze Age at La Almoloya, Murcia. Antiquity, 1-20.

- Elite women might have ruled El Argar 4,000 years ago

- ‘Blinged out’ female ruler may be evidence of powerful women during Bronze Age

- Kuijpers, M. H., & Popa, C. N. (2021). The origins of money: Calculation of similarity indexes demonstrates the earliest development of commodity money in prehistoric Central Europe. Plos one, 16(1), e0240462.

- On the origins of money: Ancient European hoards full of standardized bronze objects

- Mittnik, A., Massy, K., Knipper, C., Wittenborn, F., Friedrich, R., Pfrengle, S., … & Krause, J. (2019). Kinship-based social inequality in Bronze Age Europe. Science, 366(6466), 731-734.

本文亦刊載於作者部落格《盲眼的尼安德塔石匠》暨其 facebook 同名專頁。

《運動基因》立體封面72dpi.jpg)