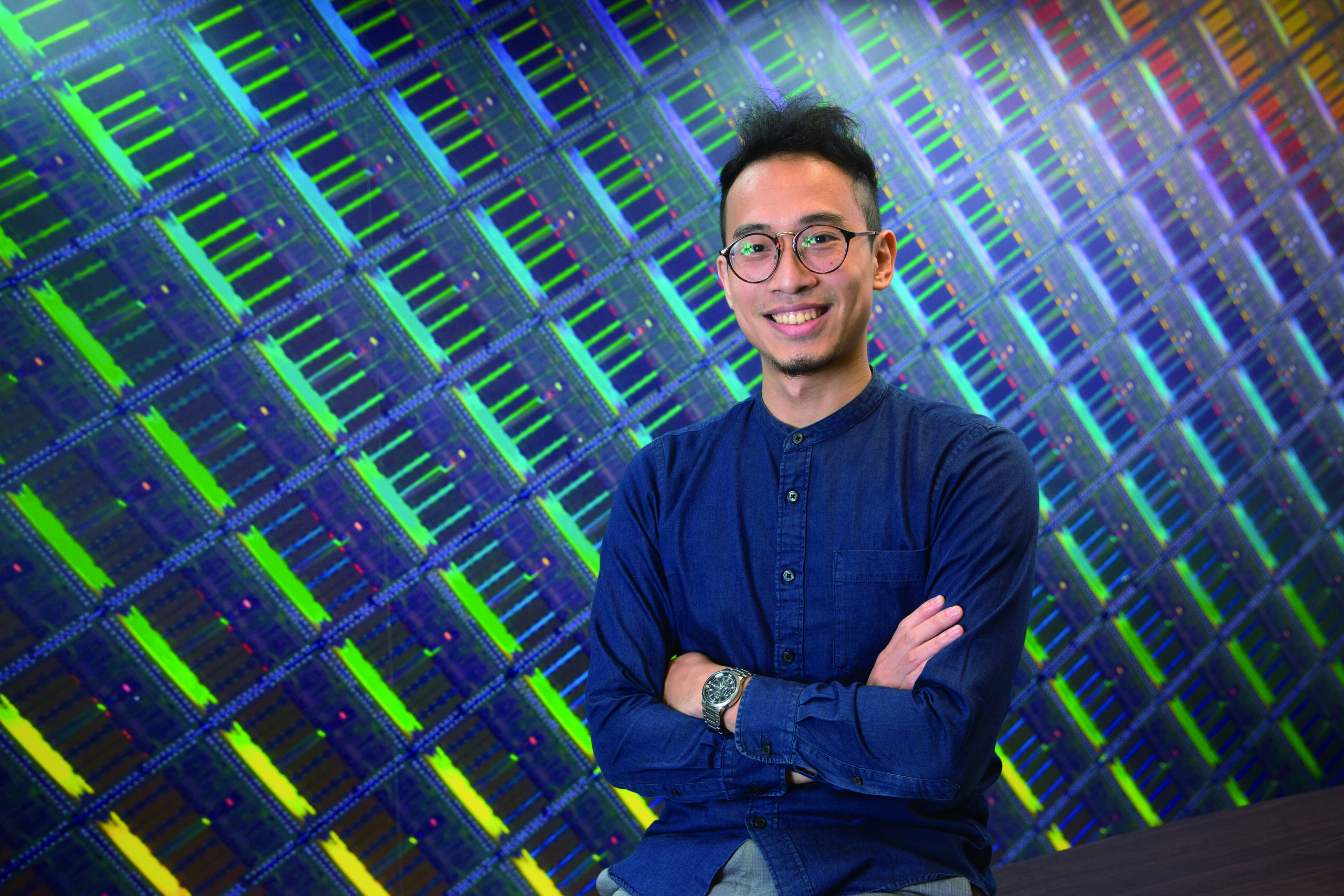

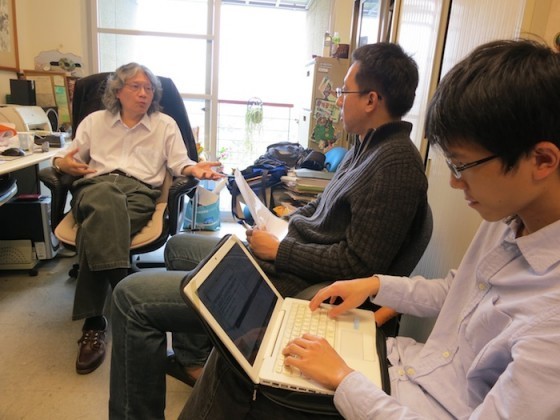

在科學教育領域,台大科教中心主任陳竹亭教授一向是不遺餘力且推陳出新。在科教中心有限的資源下,持續舉辦叫好叫座的科教活動,如探索科學講座、科學到民間、Magichem魔幻化境、青年尬科學等等。另外,他引入開放式課程概念,建立了線上影音平台,並成立多個部落格,其中的CASE PRESS也是很受歡迎的科學新知網站。在這許多的科學教育推動計劃背後,是陳竹亭教授率性不拘泥的個性及豐富的想像力。就讓我們透過PanSci小編天馬行空的發問,來更了解這位科學家吧!

陳:我大學的時候就開始留了,那時候披頭四正流行嘛。不過沒有留這麼長,因為那時候註冊的時候要檢查頭髮,而且在路上條子也會抓,所以就只是比一般同學長,和現在的髮型差很多。後來在國外開始留長,頭髮一長,波浪就出現了。

其實留這髮型沒特別用意,就是符合我的個性;不是作怪,是想 make difference。

貝多芬影響了我的人生觀,不過沒有影響我的髮型。我在高二的時候讀到貝多芬的傳記,對我的衝擊很大。很難想像一個人生經歷這麼多不順遂的人,創作出的作品可以流傳幾百年。如果你們來參加我的葬禮(funeral),就會聽到我選他的克羅采(Kreutzer)。我第一次聽到克羅采是大學的時候……嗯…我不知道,我聽到克羅采會哭。我這個人蠻鐵齒的,但有些東西還是會讓我哭;我看電影的哭點也很低,我自己會把感性的一面藏起來,用一種漠然的態度來面對。

不過這髮型讓我在社交的時候可以當做話題,像是很多學生就問「老師那你游泳的時候頭髮怎麼辦?」我就說「簡單呀,我上岸之後換一頂就可以了呀」(編:驚?!)有學生到畢業的時候還相信我戴的是假髮。(P:哈哈哈…真的不是嗎…哈哈哈…)

P:近年來健康、食物安全事件頻傳,您也曾在塑化劑事件爆發後立刻為文。你認為這樣的問題有什麼可以解決的契機?或者科學家、媒體或教育該做些什麼?

陳:這些我們擔心的化學物質,大部分都是在製造過程中出現,所以就是看這些食品公司是不是有良心,還有社會上有沒有具有公信力的檢驗機制。現在國內還沒有周延又具有公信力的檢驗機制,所以出現很多食物安全問題。現在我們不可能脫離科技製程,回歸到人工製程,QC(Quality Control)就更重要。

西方社會也不是一開始就有完善的檢驗機制,一開始因為他們的文化信仰,公信力的把關機制由宗教組織負責。後來由中產階級、知識分子組成公信力團體,一直到今天,還是西方社會上監督政府的一股重要力量。在我看,中產階級的道德意識,會是民主社會的倫理規範。台灣現在不多學者會站出來指出政府哪裡作不對,社會要有人說真話,第一個要找回大學裡這些知識分子的使命感。

其實類似的問題不只在台灣,全世界都有這問題,但是有些社會-像是台灣缺少校正的力量,問題就會變得很嚴重。如果學術界不被論文發表綁架,培養出的優秀學生可以在社會各角落,像是檢驗公司,成為專業又公正的檢驗員,未必要留在學校作學術研究;只要不背離知識的核心價值,就能成為校正社會的力量。

P:很多消息在講「吃…..恐致癌」,或者恐怕造成什麼疾病,你有什麼看法?

陳:Correlation(相關性),又不是科學的唯一核心,在不知道why and how之前只是表象,不過百姓不了解……這又是科學素養的問題,台灣不只科學素養,什麼素養都低耶!連香灰都敢吃, 花錢買了就往身上塗,這樣的事現在還是一直出現。我實在很好奇台灣有多少比例的笨蛋,百分之50嗎?從生物的角度來講,族群裡的笨蛋不可能這麼多,顯然是文化養成的嘛!

陳:科學社群有科學社群的遊戲規則,這關係到資源的分配還有公平性,像是你總不能在籃球場上用腳踢球吧?這樣踢進了要不要算得分?

李校長的一些作法我是有意見的,比如說在科學演講的時候應該要盡量不談自己的信仰,這個在西方文化中切割得很清楚,但在東方文化似乎就很模糊。另外,是不是可以用公家的資源來進行這些現在還有爭議的研究?當然審查研究計畫的委員也該負點責任。還有研究的報告怎麼可以藏著不發表?這都不符合遊戲規則。

「科學」當然除了知識,還包括科學方法;用科學方法去了解我們未知的事情當然也是科學。其實我不是對李校長的研究有意見,而是對他破壞了科學的遊戲規則有意見。就我看,「特異功能」在科學上成為「假說」都還有困難了,更何況是去檢驗,甚至還形成「理論」。

P:對下一位台大校長有什麼期許?

陳:至少以前有位校長說過「貢獻這所大學於宇宙的精神」。「你把一所大學放在local的社會,還是國際社會?」難道不是一位校長在募款之餘應該想一下的嗎?再說台大又不太需要募款。

如果台灣人會說「要不是台大出了某某某,台灣今天還會不會像今天的榮景」…或者亞洲人、全世界說「要是台灣沒有『他』,我們就不會有今天這樣」,那我們就可以看人類歷史上台大的位置。真有那天的話,我會以台大為榮。

不過現在的制度像是灑米餵雞,大家低頭先吃了再說;教授搶著寫論文,學生搶分數,沒人想過要做點別的。就像我年輕的時候讀過的《天地一沙鷗》,族群裡總有幾隻個體認為自己的翅膀是為了某些更偉大的事而存在的,不該留自己在地上;人類社會也是如此,我認為大學裡頭這樣的個體應該比例上要多一點。

陳:我是天生反骨的人,剛回國就被《科學月刊》當時的總編劉康克找我去作編輯,待了至少三年。其實有一部分的人就是有這樣的志向:願意走科普、科教;我大學之前成績最好的科目就是國文,還不時參加演講比賽、書法比賽,加上我自己高一開始就大量的閱讀各領域不同的東西,所以我會走上科普這條路,某方面也是因為適合做這件事。

不過我們那時候的壓力,沒有現在新進老師的壓力大,而且我拿過兩次傑出研究獎,比較沒有後顧之憂。我作科普,但研究上的基本貢獻沒有少。但如果我當時選擇繼續作研究,會不會第三次得獎?得獎之後會不會作科普?我想都是人生抉擇;機緣加上選擇。

有年輕學者來問我這問題(該不該投入科普),我都會勸他「先升到不想再升」;如果升到副教授,不想再繼續升,fine,那就轉作你想做的事情。不要轉了以後,又想回頭來作,或者又看著同輩升到教授,「怎麼我還沒」……兩邊都做不好。我想不只在學界如此,每個都是人生抉擇。

科教不等於科普,因為科學教育是在學校裡發生,科普是學校外。學校要思考,教學生這麼專業的東西,有必要嗎?如果有必要的話,教的內容是不是合適?像是我教電機系學生量子理論,他們都覺得「我們又不需要念這個?」。可從我專業觀點來看,這是化學基本的概念,你不想學,我就當你!這是一種態度;另一種態度是,我思考「他們需要學什麼樣的化學?」

如果全台灣的大學-包括台大的研究背後真正的目的都是為了教學,而不是學術發表,那我們的視野會變得很不一樣。

另一個我感慨的是,現在有多少年輕人願意投入自己的興趣?在二、三十歲的時候已經發現自己的興趣,然後學習相關的知識、技能,最後踩進職涯-包括沒人走過的路。不過最近創業的氛圍很蓬勃,讓我又覺得有點希望,好像民間有些改變的力量出現。

陳:如果上他們的節目我是一定不會願意,這無關他們(名嘴)的人格,是那樣的節目我就不會去。有些老師去過那節目,在裡面的表現我是覺得失望。要是我上節目,聽到其他人講到不對的就直接開罵了嘛,要不要播是你家的事,下次就不要請我去了嘛!我也上過幾次電視節目,節目的確會有自己的安排,但我覺得自己要有自己的立場,不要完全被節目牽著走。

不過如果在私底下遇到寶傑或者西屏他們,要當朋友當然沒有問題。

採訪後記:

陳竹亭教授從PanSci兩年前剛開站至今便持續支持我們,雖然他對科學教育、科學素養的現況多所批判,但更多的時候是反求諸己,檢討自己是否做得不夠好,還有哪些可以改善的,雖然看起來瀟灑不羈,但對自己卻相當嚴格。未來PanSci也會爭取多與台大科教中心合作,敬請期待!