y編按(2017.10.20):你還記得小燈泡嗎?「2016 年 3 月 28 日,發生了不幸的內湖隨機殺人事件,一名無辜的四歲女童就這樣命喪黃泉。如同以往的隨機殺人事件一般,許多人總是將所有責任推到兇手身上,並帶著自認為的正義來審判兇手,給兇手貼上許多的標籤,例如精神疾患,且認為我們應該將所有精神疾患患者隔離以預防犯罪等等。」

我們總會在重大事件發生之後,不斷的討論、不斷地擔心害怕、不斷地試圖找出方式來解決,但為何也會開始替加害人甚或是被害人貼上一些標籤呢?又為何會在真相還不明朗時,社群平台上已經一片討論、媒體不斷發快訊和懶人包?我們又該如何自處?

或許,從這次的事件開始,我們能慢慢學習「先讓自己的情緒平靜下來,關心與陪伴身邊的朋友,讓彼此獲得心理上的舒緩。」去理解和我們不一樣的人,然後彼此了解,相互幫助吧。

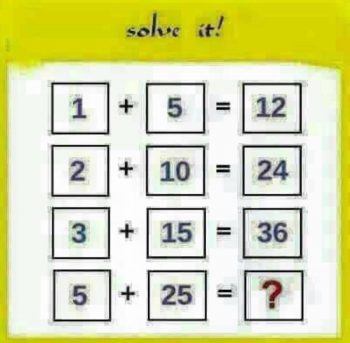

前幾天,我的朋友在facebook上面傳了一張圖給我,我在這裡也來考考讀者,空格內應該填入多少?

想好答案了嗎?

我知道你想的是60,因為讀心理學的都會讀心術。

可是其實正確答案是:

咦這不是小學數學嗎?

沒錯!看似簡單的題目,我們為什麼會被影響到呢?因為在我們的認知當中,這類型的題目應該是要有關連性的,所以我們很自然地會受到上面三題的解題邏輯影響,因而在空格內填入60。

還有另外一個很有名的例子,就是 A、B、C與 12、13、14:

當我們橫著讀時,我們就會把中間的字讀做 B,但是當我們直著讀時,則會讀做 13。為什麼會這樣呢?原來,心理學上有一個名詞──脈絡效應(context effect),就是在說明這樣的現象。

何謂脈絡效應?

所謂脈絡效應指得是:我們會運用過去的經歷來解讀當前的刺激。透過這樣的方式,在我們遇到新的刺激時,才能夠辨識與解釋他們[1]。

這是個脈絡效應的經典例子,同樣一個符號,在前面我們會解讀為 H,在後面我們則解讀為 A。

脈絡效應不只在文字與數學的脈絡上存在,它同樣存在於我們的生活情境當中。心理學家發現,當顧客站在舒適的高度觀看商品時,他們會對商品有較好的評價;若是站在讓他們感到不舒服的地板高度觀看商品時,則給予該商品較低的評價[2]。同樣的,當我們在解讀社會事件時,也很容易受到脈絡效應的影響。

在我前一篇文章〈從動物方城市看你所不知道的偏見與歧視〉當中提到了,我們很容易對和我們不同的人產生偏見,並給他們貼上負面的標籤,而這些負面的標籤又常常影響到他們對自我的概念,使得他們變成更糟糕的人,也就是所謂的標籤理論[3]。在這一篇文章裡面,我要談談我們是如何選擇性的建構我們所以為的真相,並且對此信以為真。

有一群心理學家,想看看我們到底有多容易受到自己的期待影響,因而對我們看見的事實產生不公正的評斷。他們播放一場大學美式足球賽的影片給兩隻對陣球隊的在校生觀看,並記錄他們評斷對方犯規的次數。雙方的學生都認為那是一場粗暴的比賽,但是有 86% 的勝利方學生,認為是對方開始爭端的,但只有 36% 的敗北方學生,覺得是自己球隊開起爭端的。除此之外,有 53% 的敗北方的學生認為是彼此一起起爭執的,只有 11% 勝利方的學生認為事實是如此[4]。為什麼會這個樣子呢?因為我們在觀看社會事件時,會透過選擇性登錄(selective encode)的方式,選擇自己想看到的事情。

因此,我們所以為的社會現實,其實是我們建構出來的。

從脈絡效應到歸因謬誤

但是,事情沒有這麼簡單。試想一個情境,今天你和一個不認識的人約面交商品,你準時到了約定地點,等待對方的出現,結果對方卻讓你等了 20 分鐘才到來,這個時候你會怎麼想呢?你會認為對方是個糟糕的人,或是對方可能有一些急事、路上塞車了等等的原因所以才遲到呢?平均而言,較多的人會選擇「對方是個糟糕的人」這個選項,也就是認為這件雖事是對方的性格造成的,而非外在的環境因素[5]。社會心理學家 Lee Ross 把這樣的行為稱為基本歸因謬誤(fundamental attribution bias, FAB):在怪罪別人的錯誤時,我們總是高估了對方的性格因素,而低估了情境的因素[6]。

2016 年 3 月 28 日,台北終於出了大太陽,如此美好的日子裡,卻發生了不幸的女童殺害事件,一名無辜的四歲女童就這樣命喪黃泉。如同以往的隨機殺人事件一般,許多人總是將所有責任推到兇手身上,並帶著自認為的正義來審判兇手,給兇手貼上許多的標籤,例如精神疾患,且認為我們應該將所有精神疾患患者隔離以預防犯罪等等。

身為一個心理系學生,對此感到十分的痛心,那些說出這些話的人,真的知道精神病患的分類嗎?

在佛洛伊德之前的年代,歐洲確實就是用隔離的方式處置精神病患的,他們將患者綑綁起來,在大腦上鑿洞,企圖讓魔鬼離開病患的身體;直到佛洛依德的出現,開始了現代的臨床治療之後,我們才開始對精神病患有了更清楚的認識。在近年來發生這麼多案件之後,許多人似乎仍認為,只要將犯罪者標上「非我族類」的標籤,並將之隔離處置,這個社會就會安詳和諧。我想起了鄭捷事件發生之時,許多媒體也用「反社會人格」等標籤貼在他的身上,卻不了解這些標籤背後所代表著什麼樣的意義。

我最近剛好在看一部和精神病患有關的韓劇《沒關係,是愛情阿》,在劇中,我很喜歡裡面的一段對話:

「得癌症患者、截肢患者,那樣的病患,或是殘疾人士,都能得到同情和安慰,可是人們卻用異樣的眼光看待精神病患者,就好像看到蟲子一樣。如果連續受到巨大打擊的話,是誰都有可能患上精神疾病的。」

那些人在汙名化精神病患的同時,真的有想過他們的心情嗎?或是真的了解何謂精神病患呢?我們可以很輕易的將他人貼上標籤,但是卻無助於解決問題。

我曾在一篇文章當中提到了:

根據 FBI 在 1984 年,整理歸納的 36 名連續殺人魔當中發現,這些殺人魔,大多是被虐待長大的,無論是受到精神虐待,或是性虐待,他們的童年是十分的悲慘,而這也和他們性格違常、精神疾患有著相關性,也使他們無法信任他人[7]。在《上帝的黑名單》一書中,有一名殺人魔,幼時甚至被母親打到一眼失明,甚至還禁止其就醫;另一名殺人魔,則被母親強迫穿女裝上學,受盡同學的羞辱。那一些慘無人道的童年經驗,無論是身體上或是心靈上,都是讓人難以忍受的;而這一些童年的脆弱因素,也和他們的前額葉萎縮有著相關性,前額葉負責掌管衝動抑制,這樣的功能損害,也使得他們更容易鑄成大錯。

因此,我覺得把所有的責任,全都歸咎到他們身上,並且用一顆子彈來了結他們,是非常不負責任的作法,這等於是讓他們承擔了所有的責任,而他們所受到的凌虐與羞辱,卻完全不在我們的考量範圍之內──「他們得為虧欠社會的部分負起全責;而社會所虧欠他們的部分,則隨著他們的伏法而逝去」。

在這件事情發生之後,女童母親所說的話讓我為之動容,她說:「這樣的隨機殺人事件兇嫌當時是沒有理智的,這不是靠立什麼法就能解決問題,我很希望政府能從根本、從家庭、從教育來讓這種人消失在社會上。我希望我們的子子孫孫都不要再出現這樣的人……」。我想,這位母親能在遭遇如此重大創傷之後說出這樣的話,實在是讓人崇敬與佩服。

我們為何總是對此爭論不休?

但是,我想許多人會急著在事件發生之後責怪兇手、毆打兇手、在網路上謾罵與批評等等,其實也是有原因可循的。海苔熊曾在鄭捷案發生之後,寫了一篇文章〈江子翠喋血│我不敢搭捷運了,怎麼辦?〉,裡面提到了,這是因為我們相信這個世界是公平的(公平世界假設,Just-world hypothesis)、「好人有好報,壞人有壞報」,但是今天卻出現了這樣的案件,讓我們感到人心惶惶,人人自危。所以在重大災難發生之後,我們會不斷重複兩件事情:

(1)搞清楚發生什麼事情,所以你會反覆地刷新臉書,追蹤新聞,找回控制感。

(2)與其他人建立連結,留言或跟別人談論,找回安全感。

因此,在重大事件發生之後,我們之所以會不斷的討論,不斷地擔心害怕,不斷地試圖找出方式來解決,全都出自於你我的焦慮。

而我們要做的應該是,先讓自己的情緒平靜下來,關心與陪伴身邊的朋友,讓彼此獲得心理上的舒緩。雖然我們能做的並不多,但是能夠陪伴彼此冷靜下來,減少情緒化的討論,我想這樣做就已經很足夠了。(其他可以做的方式,可以參考我在泛科學寫的第一篇文章:寫在復興台北空難之後:從創傷之中,重新站起來)

就如同《動物方城市》當中所呈現的故事一樣,也許哈茱蒂永遠也沒辦法讓那個城市變得完全和平,這個社會也永遠不可能完全沒有犯罪。但是,歷史上許多人為了人們和平所做的努力,為了消除對立所做的努力,全都不是白費的,馬丁路德金恩、曼德拉為黑人人權所做的努力、甘地為印度人所做得努力,都讓人們的對立越來越少,和平越來越多;同樣的,我們能做的,或許就是這樣的事情。

我很喜歡《悲慘世界》這部歌劇所傳遞的精神:愛可以製造更多的愛,而標籤與偏見則會讓彼此變得越來越分裂。

最後,我想加上一段這幾天對這個事件的體會:

其實支持死刑跟反對死刑的人,追求的可能是同樣的一個世界——一個和平、善良、和樂的世界。

因為我們都害怕、都不了解和我們不同的人,就如同心理學研究的一般,我們很容易把跟自己不一樣的人區分開來,因為我們都害怕未知的事物,尤其當這些事情會威脅到我們的利益與生命時。

只是有些人覺得,只要消滅了和自己不一樣的人,世界就會和平,於是世界上出現了希特勒,出現了種族隔離政策,出現了對同志的歧視,出現了會在社團評鑑會批評BDSM社團的教授。但是在這個背後,他們的想法都是一樣的,我們追求的是一種安全感。

只是一個值得思考的議題是,這樣做真的有助於解決問題嗎?還是只是一時的情緒而已呢?我們有許多的方式可以來處理我們的不安,或許把非我族類都消滅掉是一個直觀的方法,但是這樣做,真的有助於社會變得更完善嗎?

或是我們應該反過來想,我們要如何去理解和我們不一樣的人,然後彼此了解,相互幫助呢?

參考資料

- [1]Cavanagh, P. “Whats up with Top Down Processing?” (PDF). Cambridge University Press. Retrieved 4 October 2012.

- [2]Meyers‐Levy, Joan; Zhu, Rui (Juliet); Jiang, Lan (1 June 2010). “Context Effects from Bodily Sensations: Examining Bodily Sensations Induced by Flooring and the Moderating Role of Product Viewing Distance”. Journal of Consumer Research 37 (1): 1–14.doi:10.1086/649028.

- [3]Edwin M. Lemert(1951)Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior.

- [4]They saw a game; a case study.Hastorf, Albert H.; Cantril, HadleyThe Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol 49(1), Jan 1954

- [5]Ross, L., and Nisbett, R. E.(1991). The Person and the Situation.

- [6]Ross, L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortions in the attribution process. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (vol. 10). New York: Academic Press.

- [7]盧春如(2006)上帝的黑名單:美國七大連續殺人犯實錄。華人版圖