瑪麗這次遇上了對手。

她在救護車裡又踢又叫又罵,驚恐又憤怒,拉車的馬在市區一路飛馳,奔向威拉德帕克醫院。這間隔離檢疫醫院位於下東城區東十六街的東河沿岸。

瑪麗被單獨關在一間設在外面的隔離病房,房裡所有東西都是白色的:白色的牆、白色的天花板、白色的日光燈、白色的地板、白色的床和白色的小水槽。

小隔間裡設有白色的馬桶,瑪麗在別無選擇的情況下一定得使用這個馬桶。

瑪麗穿著白色的浴袍。她不得不穿,因為醫院看護沒收了她的衣服,好像她是個被收押的犯人。瑪麗也不能打電話或寫信和任何人聯絡,連布萊霍夫也不行。

對於像瑪麗這樣極端獨立自主也一直自立自強的女性來說,被關進醫院是莫大的侮辱。

威拉德帕克醫院是一間教學醫院,醫學院學生在此研究各種重大傳染病,像是麻疹、天花、霍亂、斑疹傷寒、黃熱病、結核病和傷寒。院裡的病人當然都是罹患這些疾病的人,多半來自紐約市最貧困的廉租公寓區。

瑪麗沒有犯罪,卻被警察強行逮捕關了進來,周圍都是病人,又不准與外界聯繫,還要被迫接受醫學檢驗。

她不知道醫院打算把她關多久,毫無疑問必然十分害怕。

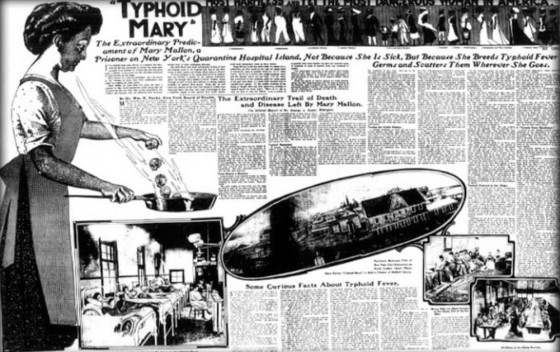

根據梭普的解釋,拘禁瑪麗是必要的手段,因為紐約市衛生局認為她「危險而不可信賴,可能會趁機逃跑」。

貝克對瑪麗也不抱憐憫之情,她說:「如果瑪麗願意配合,讓我順利拿到樣本,可能一輩子都不會被關。是她自己惡劣的行徑導致不幸的命運。」

等到瑪麗再也忍耐不住用了廁所,看護採集了她的尿液和糞便樣本,送到衛生局的檢驗室。瑪麗的血液樣本也在沒有法院命令、未經本人同意的情況下被採集。

瑪麗的樣本被送到檢驗室由細菌學家分析,尋找傷寒桿菌。

喬治‧梭普和衛生主管機關無不期盼著檢驗結果出爐。

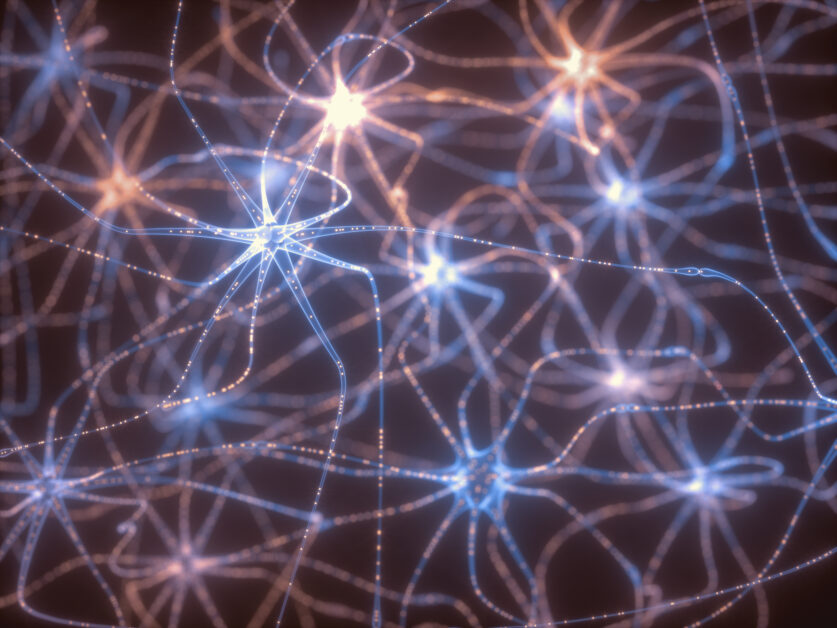

細菌學家在實驗室分離出瑪麗檢體中的細菌,然後加以培養,也就是在培養皿中讓細菌增生,再把細菌夾在玻璃片中,放在顯微鏡下觀察,尋找傷寒桿菌。

人類的腸道是個複雜的微生物生態系統。大腸的職責是擠出我們吃喝的食物當中存有的每一丁點液體、鹽分和養分,剩餘的殘渣就成為糞便排出體外。

為了完成職責,大腸裡面布滿數十億個微生物,這些有益的細菌幫助身體消化我們吃喝的食物。人類糞便成分中有四分之三是水、四分之一是固體;而健康成人的糞便固體成分中,有十分之三是那些幫助消化後死掉的細菌。

尿液則是由腎臟製造後進入膀胱貯藏,百分之九十五為水;在健康的膀胱中,尿液是無菌的。

細菌學家在瑪麗的尿液樣本中沒有發現細菌,但是從糞便樣本分離培養出純化的傷寒桿菌。這表示這種致命的病菌很有可能寄生於瑪麗的膽囊。

細菌學家把檢驗報告交給細菌檢驗實驗室主任威廉‧哈洛克‧派克(William Hallock Park)醫師。

派克讀了報告,打電話告知梭普這個消息。儘管瑪麗‧馬龍有著紅潤的雙頰、整齊健康的牙齒、炯炯有神的藍眼睛和白皙的皮膚,看起來非常健康,但她卻是傷寒帶原者。

這項發現使梭普欣喜若狂,印證了他之前的猜想,「那個廚娘確實是活生生的細菌培養皿。」

儘管瑪麗否認曾經得過傷寒,檢驗結果證實了她曾經在某個時候罹患這種疾病。

瑪麗是在說謊嗎?不見得。可能她得病的時候年紀很小,所以不記得,或是症狀太輕微,被誤以為是流感。或許包括瑪麗在內沒有一個人發現,她得到可怕而致命的傷寒。

不可否認的是,這是一種非常特殊的情況。當我們生病時,體內的免疫系統和細菌展開一場大戰;以傷寒來說,在百分之九十七的病例中,要嘛是傷寒桿菌戰勝、病患死亡;要嘛是免疫系統戰勝、傷寒桿菌死亡。

在少數大約百分之三的病例中,病患痊癒後,體內持續帶有致命病菌,時間可能長達數月之久。

在極少數、大約百分之一或更少的病例中,病菌和免疫系統大戰的結果是平手,沒輸沒贏。患者是康復了,但終生帶有傷寒桿菌。

在這樣的例子中,傷寒桿菌持續存活於患者的膽囊。除了一開始發病的階段,之後患者並未出現任何症狀,他們在各方面仍然正常生活,半點也沒意識到自己和正在發病的人一樣帶有病菌,更沒想到自己正在散播病菌、使人生病。

瑪麗的情況就是這樣,但是她的例子更加特殊,因為瑪麗的免疫系統似乎運作得太好,以至於連一開始都沒人發現她生病,甚至她本人也沒發現。

對喬治‧梭普來說,發現瑪麗的案例不啻是個重大突破,他說:「根據我的判斷,這顯然是一起長期散布傷寒病菌的案例,德文稱為『Typhusbazillenträgerin』。」

終於完成檢驗。梭普希望現在瑪麗會好好聽他說話,聽他闡述他的偉大構想。

- 本文摘錄自《致命廚娘:不要叫我傷寒瑪麗》,遠流出版。