因為在台中長大,小時候假日常去科博館,記得那時最著迷的就是恐龍和巨大的猛獁象頭骨了,現在想想,滅絕應該是最早在我心中留下印象的科學概念,可能也是不少學齡前兒童透過恐龍玩具接觸到的第一個科學概念(雖然也許似懂非懂)。

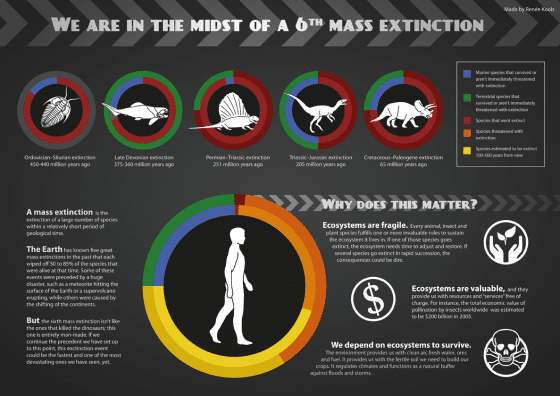

恐龍是在白堊紀末大滅絕後消失的,在此之前,地球生命史上已經有過四次大滅絕。恐龍消失後,哺乳綱成了地球的要角,其中有我們最早的靈長目祖先,然而他們的子孫,如今正面臨一場新的大滅絕事件──這正是伊莉莎白.寇伯特(Elizabeth Kolbert)《第六次大滅絕》的核心。

平心而論,《第六次大滅絕》提及的論點或研究,如森林棲地破碎化、外來種問題等等,幾乎都已在大衛.逵曼的(David Quammen)《多多鳥之歌》、艾倫.柏狄克(Alan Burdick)《回不去的伊甸園》,以及生物多樣性之父威爾森(Edward O. Wilson)《生物圈的未來》中出現過了,但寇伯特以平易的筆法,有系統的將這些知識串聯起來,使這本書仍不失為理解「大滅絕」歷史的最佳入門書。

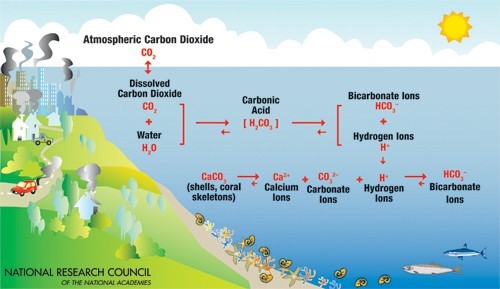

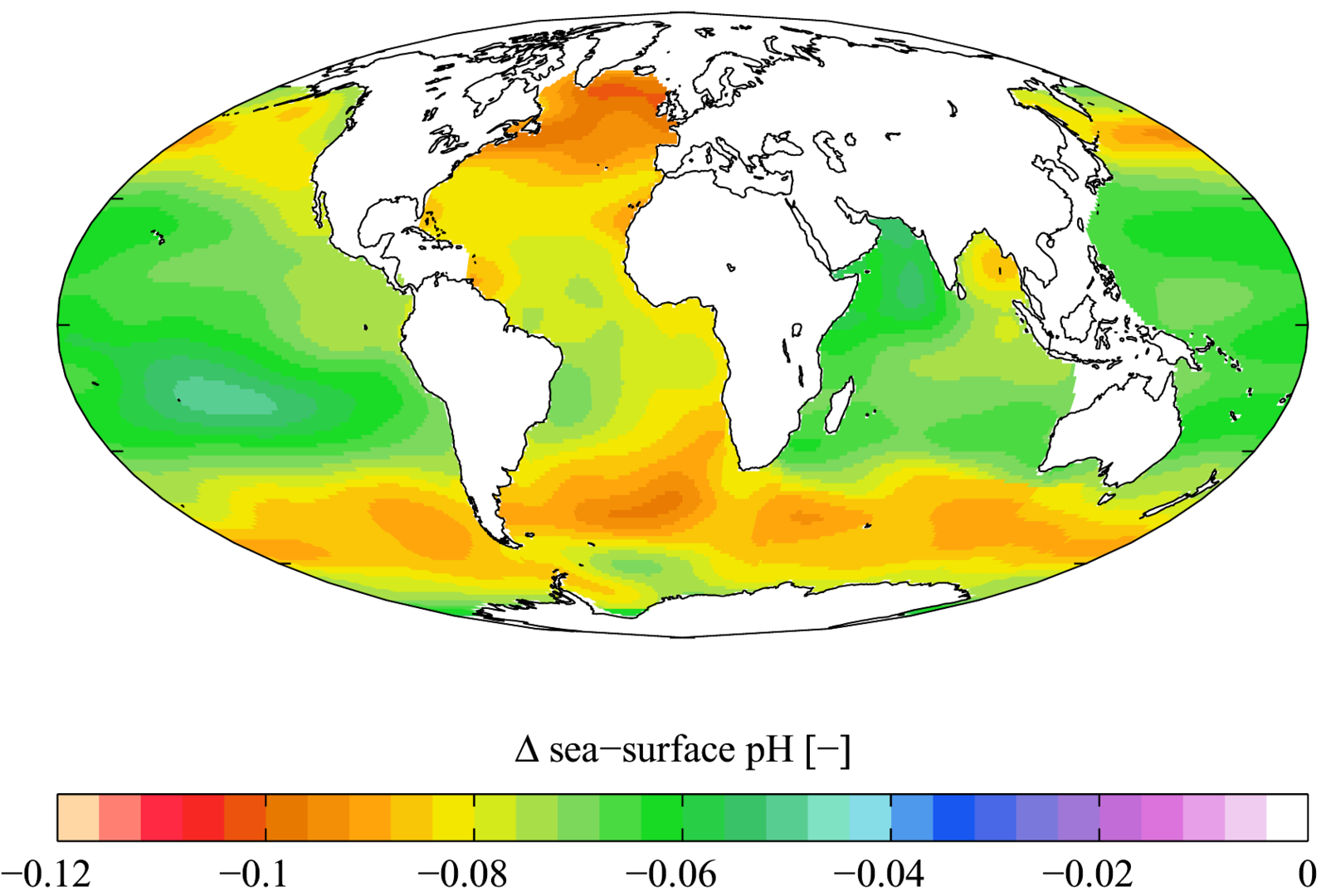

本書另一個結構上的特點,是在各個章節中,以一種已滅絕或瀕臨滅絕的生物為引子,帶出相關理論或生物圈面臨的危機,例如從多孔軸孔珊瑚、藍笠螺談海洋酸化、從鬼針游蟻談雨林棲地破碎化、從避光鼠耳蝠談人類活動使生物同質化,使得全球的物種豐富度可能回到盤古大陸尚未分裂時的水準。寇伯特甚至追溯到「滅絕」概念尚不存在的時刻,這個幼時即已烙印在我們腦海中的概念,對兩百多年前的博物學家來說還是難以想像的。當美洲乳齒象及其他已滅絕生物的遺骸於十八世紀初期陸續被發現時,一度被認為是生存於現代的不明生物,直到居維葉(Georges Cuvier)以其比較解剖學的專業,證實這些骸骨屬於已經消失的生物,才開啟了滅絕理論的典範轉移,他發現「生命是有歷史的。這段歷史以損失為注記,以人類想像不到的可怕事件為標點。」

《第六次大滅絕》另外一個耐人尋味之處,隱藏在副標題「不自然的歷史」中。書中引述古生物學家勞普(David Raup)的話:「『大部分的時間,物種瀕臨滅絕的風險非常低。』但是這種『相對安全的狀態,每隔久久一段時間,就會因為極高的風險而中斷。』」在相對安全的狀態中,物種仍有其背景滅絕率(background extinction rate),而大滅絕指的則是在短時間內滅絕速率急遽升高的事件(註1)。即使是大滅絕這樣的異常情況,在過去的地質史上都已發生過五次,為何寇伯特要以「不自然的歷史」作為此書副標?其實她真正要問的是:「人類引發的滅絕應該自成一類嗎?在此情況下,人類若是身為『自然界以外』的生物,確實理應享有『特殊地位』;或者,災難在自然規律當中,本來就在所難免?」

從達爾文的觀點來看,滅絕只不過是演化的副作用,或許是由於天擇理論在本質上乃是「否認人類的特殊地位」,因此他似乎認為滅絕不值得大驚小怪:「對於那些因為人類的干預而滅絕的動物,無論是局部或是全部,我們明白事件的發展便是如此。」也許滅絕並非太陽底下的新鮮事,但我認為第六次大滅絕的特殊之處,並不在於它是由人類所引起,而是生態倫理學家李奧波(Aldo Leopold)所說的「一個物種為另一個物種之死哀悼」。

我們會為逝去的物種哀悼,為牠們立碑,顯示我們是一種擁有道德主動權的動物。吳明益老師曾在〈牠們曾經給了我情感教育〉一文中指出,當「會使用工具」、「擁有語言」、「有自我意識」這些被視為「人類」定義的特徵紛紛遭受挑戰之時,或許「道德主動權」將是人何以為人的最後堡壘。為何人類引發的滅絕會特別令人不安,原因就在於我們會賦予事物道德價值。

李奧波說:「殺掉最後一隻長毛象的克羅馬儂人(Cro-Magnon)只想到烤肉;射死最後一隻旅鴿的獵人只想到他的好本事;拿棍子打最後一隻海雀的水手,則什麼也沒有想。但是,我們這些失去旅鴿的人,卻為我們的損失哀悼。倘使這是我們的葬禮,鴿子想必不會為我們哀悼。從這個事實,而不是從杜邦先生(Mr.Du Pont)的尼龍襪,或布希先生(Mr.Vannevar Bush)的炸彈,我們可以看出我們優於動物的客觀證據。」達爾文的演化論取消了人類的特殊地位,弔詭的是,為了提醒自己正在失去某些珍貴的事物,我們又要重提人類的特殊性。

此外,只要提及生態危機,總免不了用上「威脅論」或「利他自利論」,寇伯特也引述了人類學家李基(Richard Leaky)的話:「智人可能不僅是第六次大滅絕的起因,很可能也將淪為受害者。」但致力於巴拿馬金蛙及諸多瀕危物種復育的人,可能有生之年都不會看到這些生物重新活躍在自然中,更別說這對他們本身會有任何立即可見的利益。而書中一位海洋科學家則感嘆:「我很慚愧,在海底世界的豐富奇觀圍繞之下,我度過了生命中最具科學成果的歲月,如今卻徹底相信它們將不復存在,我們孩子的孩子再也欣賞不到。」說穿了,即使珊瑚礁真如模擬結果在五十年內停止成長並開始溶解,這位海洋學家和他的孩子也不見得馬上會有生命危險。我們之所以關心滅絕事件,並不真是因為人類這個物種會滅絕這樣模糊而遙遠的威脅,而是因為現在、此刻正在發生的「美的喪失」。

寇伯特將《第六次大滅絕》的最後兩章,分別留給了尼安德塔人與智人,她寫道,智人「大約在四萬年前到達歐洲,考古記錄一再顯示,只要他們一來到尼安德塔人生活的地區,那個地區的尼安德塔人就會消失。」不論智人對尼安德塔人是趕盡殺絕或排擠,或許都只是遵循生物本能,但四萬年後的我們,已經發展出賦予這個事件道德價值的能力(註2),如果人類造成的滅絕是「自然」的,那麼我們的哀悼與試圖挽救也是自然的一部分。若智人在自己的基因灰飛煙滅之前,就放棄思索人何以為人的原因,那將是另一種意義上的滅絕。

註1:不同學者對大滅絕的定義可參見《第六次大滅絕》頁24-25,另David Jablonski的定義為短時間內75%以上物種滅絕,此資訊來自特生中心助理研究員林大利,也感謝他提供的修改意見。

註2:寇伯特的用詞較為節制,不過《失控的進步》作者萊特(Ronald Wright)則是用「史上第一起留下證據的種族屠殺」來形容。見《失控的進步》頁47。

2014年到了盡頭,但好像也僅此而已,我們生活還是照常,生命仍然繼續在走;除了到不了2015的阿用和阿河以外。那麼在這之後又會走到哪裡呢?

2014年到了盡頭,但好像也僅此而已,我們生活還是照常,生命仍然繼續在走;除了到不了2015的阿用和阿河以外。那麼在這之後又會走到哪裡呢?