- 作者 / 馬丁.魯維克 (Martin J.S. Rudwick)

- 譯者 / 馮奕達

滅絕,確有其事

截至十八世紀晚期,對於相關證據有第一手經驗的博物學家們,已經有了心照不宣的共識──地球歷史的整體時間跨度,必然大幅超越前幾代人信以為真、當作常識的區區幾千年。不過,在這一段剛拓展開來的深時間跨度中究竟發生什麼事,始終五里霧中。學者們探勘、描述了歐洲好幾個地方的岩層堆疊,顯示在一段起初並無任何生命存在的期間(以第一紀岩層為代表)之後,是另一段海中充滿大量生物的時期(以第二紀岩層為代表,其中經常有豐富的化石),而人類一直到最後一刻才出現在舞台上(顯然完全沒有任何化石代表他們)。可是,就連這種粗略的地球深歷史輪廓,都帶有不確定與爭議。就說布豐吧,他把這段歷史擴張成《創世紀》中創世敘事的世俗版本,但他的說法建立在薄弱的證據上,很容易被人當成純屬想像的科幻小說。德呂克根據大量的證據,主張在相對晚近的過去曾發生一場獨一無二、斷裂性的「鉅變」;但是,由於他把這場「鉅變」跟挪亞洪水的故事畫上等號,像赫頓等拒絕採用任何宗教文獻、不接受自然常態發展會有這種例外偏差的人,便會強烈否認他。赫頓等於同時拒斥布豐以截然不同的「紀元」構成的序列,以及德呂克的戲劇性晚近「鉅變」;他反而主張地球是一架平順運轉的自然「機器」,類似的「世界」不斷重複循環,始於永恆,終於永恆。

即便因為所有這類整體觀太自不量力、太不成熟而姑且不論,但其他博物學家的研究──在尺度上沒那麼宏大,但在田野調查方面通常做的比較透徹──在重建更可靠的地球深歷史時,成果也相當有限。尤其是,他們的圖像對於生命本身是否真有任何發展的歷程(除了姍姍來遲的人類以外),仍莫衷一是。深海發現的「活化石」意味著任何顯而易見的早期生命歷史序列,或許都只是根據對現今世界不夠充分的知識所推導的假象。例如較深、較古老的第二紀岩層中有豐富的菊石與箭石,較年輕的地層則無,但這或許只是跟牠們在當時與現在的深海棲息地位置有關。說不定,牠們並未完全滅絕。除非生物滅絕確實是自然世界經常發生的情況,否則就不能把化石當成大自然可靠的「錢幣」或「遺跡」,作為地球深歷史早期階段的可信證據。偏偏人們對滅絕一事完全無法確定:所有紀錄詳實的滅絕案例,都能歸結於人類近期的所作所為,知名案例如印度洋模里西斯島(Mauritius)上面不會飛的渡渡鳥。何況人類的本能會強烈懷疑這類大自然中生物滅絕的真實情況,無論是猶太──基督教有神論中慈愛應人的神,或是啟蒙自然神論中幾乎非位格性的至高存在,既不會也不能允許任何受造的物種走向滅絕,除非是因為罪惡的行為,或者是因為人類粗心之過。

因此,對於任何想了解久遠過去的嘗試,滅絕問題都是關鍵。正因為如此,骨頭化石才會在一八○○年前後成為博物學家注意力的焦點。「俄亥俄動物」的化石對這件事沒有決定性的影響,因為就算實際上跟任何已知哺乳類完全不同,但這種動物說不定仍然以「活化石」的樣貌,生活在北美洲或中亞未經充分探索的內陸。不過,要是能證明還有其他化石骨頭跟任何現存物種截然不同,完全滅絕的說法就會更為有力。所以,化解這種不確定性的最大希望,就在於比較化石與現今動物的骨頭,而且要調查得更細緻,檢視的物種範圍也要更大。

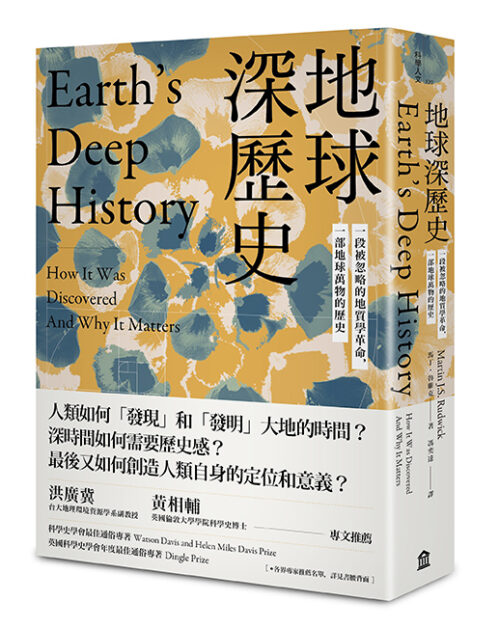

有一位博物學家在恰到好處的地點與時間做了這件事,事實證明他也有這一行需要的絕佳天分。法國大革命最血腥的階段恐怖統治結束後不久,年輕的喬治.居維葉(Georges Cuvier)獲得任命,成為自然歷史博物館的下級職員。自然歷史博物館才剛經歷「民主化」,從君主制舊政權底下由布豐專斷管理的巴黎學會中脫胎換骨。人在館中的居維葉得以接觸世界上最好的動物學標本蒐藏,這對於比較化石與現今物種來說,可能是最好的資料庫了。他抵達巴黎後不久,法蘭西學會(此機構取代了舊有的皇家科學院,就像自然歷史博物館的情況)便收到了若干版畫,畫的是西屬美洲出土、不久前在馬德里拼成的化石骨頭。居維葉把這些骨頭跟世界各地現存的哺乳類相比較。他提出驚人的主張:最接近這種動物的是現存的樹懶與食蟻獸,而這些他後來分類為「貧齒類」(edentates)的哺乳類動物,可是比化石骨頭小得太多了。這暗示著他稱之為「大懶獸」(Megatherium,意即「巨獸」)的動物恐怕已經滅絕了,畢竟牠體型這麼巨大,如果現今尚存,人在南美洲生活或工作的歐洲人必然會聽到消息。就像「俄亥俄動物」,「大懶獸」是自然史研究逐漸使用全球資源的絕佳實例,只是實際上仍幾乎都侷限在歐洲式的解讀。

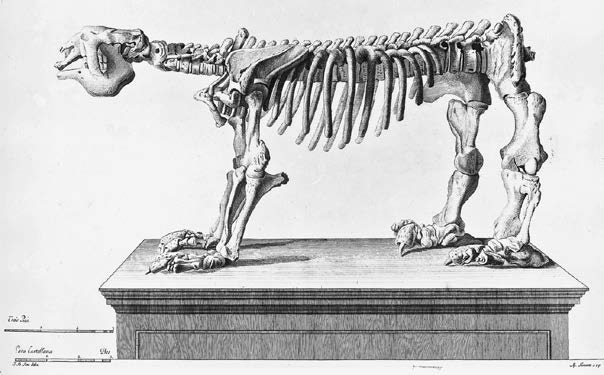

幾乎在同一時間,居維葉仔細分析了猛獁象的化石骨頭與牙齒,跟現存的大象比較,從而強化了自己的論證。他很幸運,館方恰好獲取了相關的新標本,那是從荷蘭掠奪來的文物(法國在不久前的革命戰爭中征服了荷蘭)。居維葉證實印度象、非洲象是截然不同的物種。更有甚者,他還宣稱猛獁象與兩者完全不同。他主張其間的差異之大之徹底,就跟(打個比方)山羊跟綿羊一樣;這些差異無法只歸諸於年齡、性別或環境的影響。布豐主張在西伯利亞發現熱帶哺乳類動物遺骸一事,證明全球正逐漸冷卻,但居維葉的發現卻嚴重打擊了他的說法。此外,動物屍體是被巨大海嘯型態的大洪水從熱帶掃到西伯利亞的另一種說法,可信度也大受影響。假如猛獁象確實是不同的物種,說不定找到骨頭的地方就是牠生存的地方,意即非常能適應當地至今依舊的嚴寒氣候。這一點不久後便得到證實,有人在西伯利亞凍土中發現猛獁象骨架,連厚重的皮毛一起保存了下來。居維葉相信,這種比較解剖學的事實「就我看來,證明在我們的世界之前,還存在一個被某種災難摧毀的世界。」他來到巴黎之前就讀過德呂克的著作,這位老鴻儒的看法──「過去世界」因為猛烈的自然「革命」而與現今世界斷裂──仍清清楚楚迴盪在他心裡。

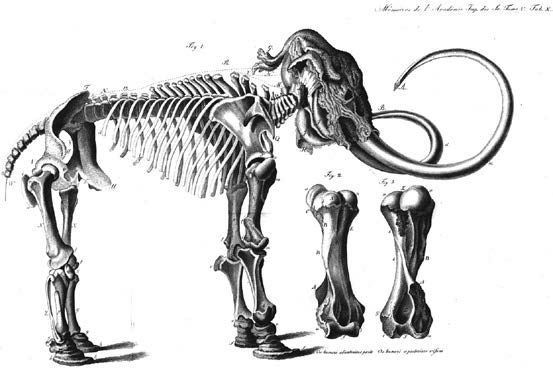

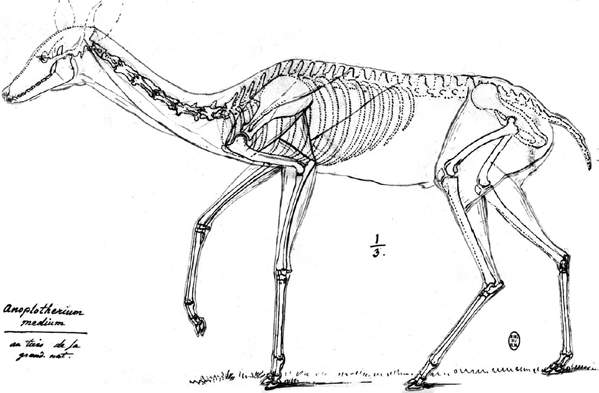

居維葉隨後研究「俄亥俄動物」,斷定牠其實跟大象或猛獁象完全不同,應該另立一個新的屬,他命名為「乳齒象」(mastodon,暗指其巨齒上乳房狀的突起物)。他進而主張在西伯利亞隨猛獁象一同發現的犀牛骨化石、巴伐利亞洞穴中找到的大型熊化石,以及從世界各地沖積層中找到的其他許多哺乳類化石,全都跟目前現存的相應物種不同(用今天的術語來說,他研究的是更新世巨型動物〔Pleistocene megafauna〕)。法蘭西學會意識到這項研究無與倫比的重要性,幫居維葉發表了一份聲明,呼籲博物學家與化石蒐藏家能把進一步的標本,或者至少是精確的素描寄來給他。縱使當時正值世界上第一場全球戰爭(編按:指十九世紀初的拿破崙戰爭),國際間仍慷慨響應,讓他得以大幅擴充相關標本的資料庫,他也穩定發表科學論文,分析一個接著一個的哺乳類化石,各自與現存最接近的相應物種做比較。

居維葉採取精準的科學研究策略,把研究焦點擺在大型陸生動物遺骸上,因為這些物種的後代(要是有任何「活化石」存在的話)很難視而不見。就算牠們生活在各大洲未經探索的偏遠地帶,大型動物就是不太可能躲過注意;即便博物學家還沒有親眼見到活體,牠們也很可能出現在獵人的報告,甚或是原住民口耳相傳的傳說中。居維葉體認到,自己支持生物滅絕屬實的論點,只能靠機率加以證明。他能證明這些化石與現存任何物種之間有別,只要這樣的化石數量愈多,該物種就愈有可能真已滅絕(居維葉的研究在一八一二年完整發表,同年還有一部同等重要的數學機率巨作出自他的老同事皮耶──西蒙.拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace,他讓機率的概念廣為人知,影響深遠)。他的論據要靠累積,隨著他對各種化石骨頭的細緻分析發表得愈來愈多,其主張也更形穩固。

居維葉在博物館的一位同事誇獎他,說他在科學舞台上就像「雨後春筍」。年輕歸年輕,他還是很快就成了巴黎首屈一指的鴻儒之一;雖然連年戰亂,但巴黎仍然是科學世界無庸置疑的中心。他在比較解剖學上有著無與倫比的知識,讓他得以重建哺乳類化石的骨架,即使手邊有的只不過是一大堆分散的化石骨頭也難不倒他(他並未如後來的傳說那樣,宣稱自己有能力只靠一根骨頭就能重建整隻動物的樣貌,他只有說自己在情況不錯時,能辨認出這骨頭屬於哪種動物)。他對於動物身體結構與功能間關係的深度認識,更是讓他有能力推斷(幾乎跟辨識骨頭時一樣信心滿滿)這些已成化石的哺乳類動物過去如何生活、移動,以及長什麼樣子。聖經中有個段落,先知以西結在異象中見到滿是枯乾骸骨的平原。居維葉暗自援引這個典故,宣稱自己能讓化石骨頭復生,至少是在腦海中;他還用打趣的口吻說,自己可沒有神奇號角之助。他「復活」這些動物,就跟他家隔壁、博物館園區中動物園的動物一樣有生命力。居維葉等於豐富了德呂克「過去世界」的概念,讓裡頭多了一間迅速拓展的動物園,住著此前未知的各種哺乳動物,其中許多有著驚人的大小,而且全數都已滅絕。即便有更多的「活化石」現身(有是有,但情況稀少),也愈來愈難用牠們為化石和現有物種之間的差異做出全面的解釋。至此,人們已經把滅絕當成自然世界確實會發生的事情。化石因此可以當成「過去」的可靠見證,而過去與現在截然不同。深歷史確實是個陌生的國度。