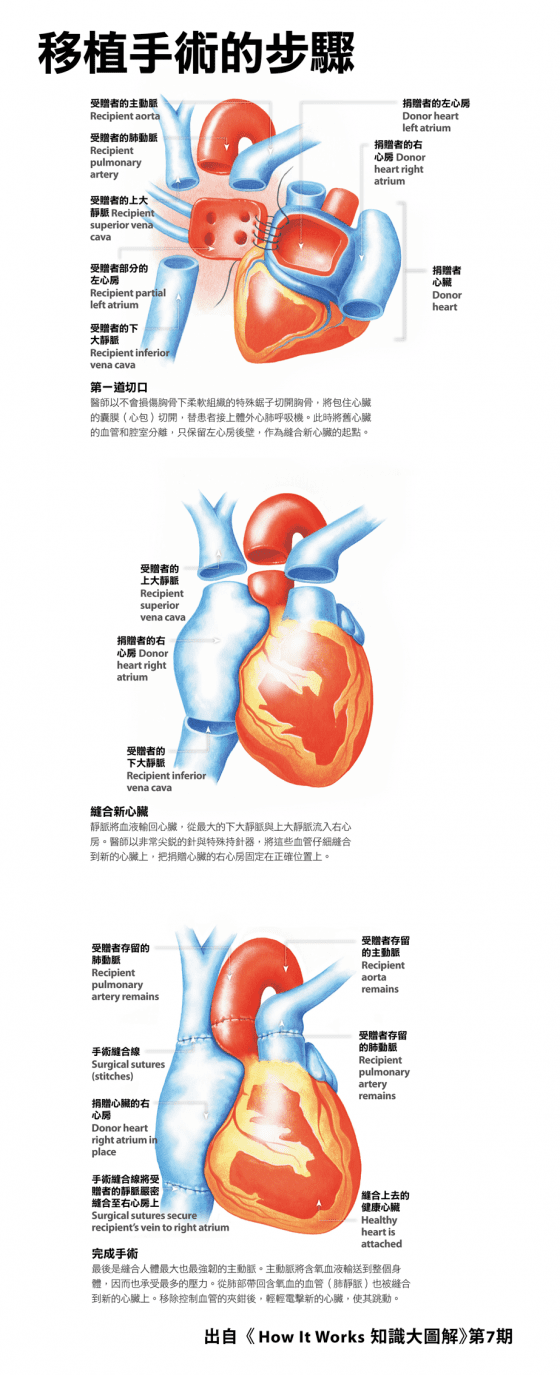

同事茵茵是「體外循環師」,工作的職責就是在心臟手術時,負責操作俗稱「心肺機」(heart-lung machine)的「體外循環」(extra corporeal circulation,簡稱ECC)機器,讓心臟外科醫師在人為操作的環境下,使得病患心肺功能暫時停止,成為沒有搏動的「無血」(bloodless) 狀態,搶時間完成開心手術。

同事茵茵是「體外循環師」,工作的職責就是在心臟手術時,負責操作俗稱「心肺機」(heart-lung machine)的「體外循環」(extra corporeal circulation,簡稱ECC)機器,讓心臟外科醫師在人為操作的環境下,使得病患心肺功能暫時停止,成為沒有搏動的「無血」(bloodless) 狀態,搶時間完成開心手術。

所以,心臟外科醫師的技巧好不好固然可以決定開心手術的成敗,但若是缺乏有經驗的「體外循環師」,再好的手術技巧亦可能是徒然,因為病患可能會死於體外循環的種種併發症,諸如流血不止、灌流不足造成的中風、肝腎衰竭,或者是氣栓病(air embolism)。

既然體外循環師如此重要,你一定也可以想像,在心臟外科醫師的值班過程裡,這些幕後無名英雄必定要跟著不分晝夜地奮鬥,尤其在緊急的開心手術之後,如果病患的心臟功能沒有辦法立即恢復,造成無法脫離體外循環機的情形時,心臟外科的醫師常得和體外循環師一起苦惱地看著病患與機器間拔河,想辦法幫助病人脫離它的援助。

除了上述的工作外,體外循環師有時還得負責一些額外的繁重業務,這也是茵茵在值班時,在某些狀況下要稱呼自己為「葉太太」的原因。

不明就理的人會以為茵茵可能已經嫁人了,或是她有個貼心的「葉」姓男友會來醫院陪值班,但是上述的說法都不成立。而是茵茵在值班時,若加護病房裡有病患靠著「葉克膜」延續生命時,任何操作或突發狀況發生,身為體外循環師茵茵就得出面排除問題,隨時候命。

「葉太太」的自稱,是茵茵在值班時的自嘲!

也許你不知道「葉克膜」為何物,但是在新聞版面上,它一直是常客。光是臺大醫院在2014 年4 月17 日為止,經過了二十年的努力,已經替兩千個病患安裝上了「葉克膜」延續生命,不只在亞洲醫界排名第一,和全世界的醫院相比,亦是名列前茅。

當然,葉克膜在臺灣並非今日才威名遠播。早在2006 年,當時的臺中市長夫人邵曉鈴女士,為了高雄市市長選舉南下幫忙站臺,回程時卻在高速公路上發生了重大的車禍,她最後就是靠了葉克膜而保住一命;2014 年有意挑戰臺北市市長大位的臺大名醫柯文哲,就是號稱全世界最厲害的「葉克膜專家」,常常藉由他犀利的發言,讓普羅大眾認識被暱稱為「葉醫師」的「葉克膜」。

葉克膜究竟是何方神聖呢?它的原名是”extra-corporeal membrane oxygenation”,醫療上的翻譯應該叫「體外膜氧合」,或是「體外膜肺」。但由於直譯常讓一般民眾不知所云,因此,在它剛引進臺灣時,亞東醫院院長朱樹勳醫師,利用了它的縮寫「E.C.M.O」,將它音譯為「葉克膜」,使得它比較親切,也容易朗朗上口(雖然聽到之後,還是不知道它是什麼東西)。

簡單來說,葉克膜是一種醫療急救設備,用以協助對當前的醫療方法皆無任何好效果的重度心、肺衰竭病患,進行體外呼吸循環的氧氣交換,此舉能暫時替代患者的心、肺功能,減輕其負擔,也能為醫療團隊爭取更多的時間,想出辦法救治該名病患。

只是三言兩語帶過,想必各位讀者已對葉克膜肅然起敬,覺得它是個了不起的機器—它的確也是如此,尤其隱藏其後的,說它代表了一部簡要的心臟外科發展史也不為過。

在心臟外科手術的演進中,最難的莫過於要找出方法,讓心臟暫時停止跳動,呈現靜止柔軟的狀態,以方便手術順利進行,而在這段時間,要能有機器取代它的功能,源源不斷提供給身體「充氧血」。

早在十九世紀,科學家們就絞盡腦汁,要利用充氧血灌注離體的器官,以延續其活力。這些實驗看起來就令人毛骨悚然,不敢恭維。

在 1812 年,法國學者朱利安・尚・切薩羅・加盧瓦(Julien-Jean Cesar le Gallois)就做了有上述概念的實驗。他將一隻兔子砍頭,想用其它兔子動脈的充氧血灌注這顆離體的頭,卻因為沒有合適的「抗擬血劑」而失敗;接著在 1821 年,另外兩位科學家都門斯(Dumans)及普雷沃斯特(Prevost)找到了讓血液暫時不凝固的方法,於是到了1849 年,羅貝爾(Lobell)就利用此一方法,灌注了實驗動物離體的腎臟,讓它存活了一段時間。

而學者布朗・賽卡爾(Brown Sequard)有了上述的實驗激勵,在 1858 年模仿了加盧瓦的方法,利用加壓注射血液的方式,做了離體的狗頭實驗,第一次提出了缺氧五分鐘,會對腦組織造成不可逆的傷害,而且這個觀念還保留迄今。

但是利用活的動物血液,去灌注其它離體的器官是比較麻煩的方式,於是也有不少科學家想出替代辦法,就是將離體的血液,直接變成充氧血,做為灌注實驗器官的來源,這種製造充氧血的工具可稱之為「氧合器」(oxygenator),也可說是「人體肺臟」的雛型。

最有名的例子是1882 年在德國同一實驗室的三位同事。

第一位是生理學家馮・施羅德(Von Schröder),他利用氧氣的氣泡,成功將密閉容器內的血液的氧氣飽和度提高,這就是後來「氣泡式氧合器」(bubble oxygenator)的原型;而另兩位施羅德的伙伴,弗雷(Frey)及格魯伯(Gruber),卻利用了不同的方法,將血液曝露在充滿氧氣的旋轉薄片上,達到了增加血中氧氣飽和度的目的,亦即是簡單型的「薄片氧合器」(film oxygenator)。

上述兩方的發明各有其擁護者,也提供了諸如學者霍克(Hooker)與理查斯(Richards)分別於 1910 年及 1915 年獲得靈感後,將它們修正與改進。不過此時仍有個大問題:那就是隨著實驗的規模更大與用血量的增加,原有的抗擬血方式已不合時宜,直到一位醫學系學生的發明出現,才使得問題迎刃而解。

傑・麥克萊(Jay Maclean)是一位在約翰霍普金斯大學實驗室做研究的學生,他在 1916 年的時候,藉由萃取狗的心肌細胞,成功找出一種可以阻抗血液凝固的物質,而這種物質也可以在狗的肝臟裡找到,因此被取名為「肝素」(heparin)」。自此,科學家才能順利朝設計真正的心肺機前進。

在 1920 年到 1950 年之間,確實有幾個心肺機的雛型被設計出來,不過由於材料科學還不甚發達,僅流於實驗室使用的範疇。加上兩次世界大戰的蹂躪,歐洲大陸民生凋敝,所以在第二次世界大戰之後,幾乎所有的重要醫學研究,漸漸由美國開始主導,自然連「心肺機」也不例外。

雖然號稱有祕密使用於戰爭的先進技術被釋出,早期的心肺機在美國仍只是土法煉鋼的方式。抱著必死決心的外科醫師,屢次使病患曝露於「險境」中,看看底下有關醫學期刊的報告,就能了解其中的曲折。

在1951年到1955年間,有十八位病患在六個不同的醫學中心,以使用「心肺機」的方式做開心手術,結果只有一例存活,不過熟悉內情的醫師都知道,不敢見諸期刊的死亡人數,可能有好幾倍之多。

唯一接受開心手術並存活下來的病患,是由在傑佛遜醫學院(Jefferson Medical College)的約翰・吉本(John Gibbon)醫師完成的,其成功的故事也是滿傳奇的,可以在這裡和讀者分享一下。

原來吉本醫師研究心肺機不是為了做開心手術,而是想解救「急性肺栓塞」(Acute Pulmonary Embolism)的病患。在做了十幾年的研究之後,他得到了 IBM 工程師的協助,設計了一部重達兩千磅,由複雜機械組合成的心肺機,更可怕的是, 它使用時必須要有三位工程師隨侍在側,避免有突發狀況時,造成手忙腳亂的情形。

吉本醫師利用了這臺心肺機替四位病患進行開心手術。第一位病患是個十五個月大的嬰兒,結果因為診斷錯誤,小嬰兒直接死在手術檯上;第二位病患是十八歲的女性,罹患了「先天性心房中膈缺損」(Ventricular Septal Defect,簡稱VSD),在1953年5月6日,吉本醫師替她實施修補手術,但由於抗凝血劑肝素使用不足,沒有多久心肺機出現血塊,於是他只得草草結束,還好手術是成功的,病人也存活下來。

至於第三位及第四位病患,都因為手術中的突發狀況而不幸死亡,讓吉本醫師覺得灰心喪志。一方面他覺得心臟內科術前診斷未臻成熟,會讓手術瀕於迷航的情況,陷病患於死亡風險;另一方面,他對心肺機用於開心手術有著嚴重的不信任感。所以,學者性格的他就此封刀,寧願往學術研究方向努力,不再投入開心手術。

但吉本醫師不是藏私的學者,他將十多年的研究成果,連同心肺機的設計分享給在馬約診所(Mayo Clinic)服務的約翰・科克林(John Kirklin) 醫師,讓他的團隊設計出更先進的機型—馬約・吉本式心肺機(Gibbon Heart-lung Bypass Machine),使得科克林醫師得以在它的幫助下,在1958 年替八位病患實施開心手術,而且竟然有一半的患者存活,降低了開心手術的困難度。

在同一時期,其他美國醫學中心的團隊也陸續設計出成功的心肺機,像是在明尼蘇達大學醫學院(University of Minnesota Medical School)的團隊使用迪沃(DeWall)氧合器的機型,還有在克里夫蘭的團隊,以凱・克羅斯(Kay‧Cross)氧合器組出了新型的心肺機,慢慢在開心手術中累積經驗,讓心肺機逐漸在1970 年代之後,成為開心手術安全進行的重要輔助。

不過前述的心肺機都脫離不了氣泡式與薄片式的氧合器設計,常在開心手術後產生很多併發症,主要原因還是充氧過程造成血球破壞而溶血,導致病患在術後容易有出血不止或器官衰竭的情況發生。

但是在材料科學進步之下,科學家由人工腎臟的設計中找到靈感,把氧合器設計成今日眾多微細小管組合成的薄膜氧合器(membrane oxygenator),此舉除了增加氧氣在血液中交換的速率之外,也降低了血球的破壞,讓開心手術後的併發症大幅減少,使開心手術的技術得以突飛猛進。

故事說到這裡,我想讀者們心中會有個疑問,那葉克膜和心肺機有什麼關係呢?那必須要從1970 年代後兩個重要的醫學研究說起,這次病患又被當成了實驗品,在生死一線間掙扎。不同的結果,造成了日後「葉克膜」被賦予延續重病病患生命的角色,實在是當初始料未及的,且看我下回分解。

摘自泛科學2014八月選書《鐵與血之歌:一場場與死神搏鬥的醫學變革》,大邑文化出版。