她全身蒼白……她的白髮垂在寬闊的前額,面容平靜,

就像穿著盔甲的騎士那樣莊嚴而勇敢,

在這一刻,她是世界上最高尚且最美麗的存在。

在人生大多數的時間裡,瑪麗都對政治沒有興趣。她認為,科學家應該避開任何形式的激進主義運動,連女權主義都是。不過,伊雷娜跟母親非常不同,深思熟慮的她不怕在關心的議題上公開表態。伊雷娜尊重母親的不表態,但或許是受弗雷德里克影響,她也毫不猶豫就請瑪麗幫兩個義大利移民尼古拉.薩柯(Nicola Sacco)和巴托洛梅奧.范澤第(Bartolomeo Vanzetti)簽署請願書,伊雷娜相信他們在美國被錯判謀殺。現在,見多識廣的瑪麗同意簽署。這是瑪麗簽署的第二份請願書,第一份是多年前她的英國朋友愛兒頓請她為入獄女權主義者所簽署的。

對伊雷娜和弗雷德里克而言,郎之萬的意見是金玉良言,對瑪麗也是如此。所以,當郎之萬請伊雷娜和弗雷德里克協助完成他一直以來的目標,也就是在巴黎設立一所傾向馬克思主義的工人大學,他們毫不猶豫就簽約受聘,甚至偶爾也在那裡授課。

郎之萬在一九三四年當選科學院的院士,是法國最有影響力的男人之一。他從來不怕反其道而行。儘管在法國有一些反德組織茁壯,郎之萬仍舊在一九三○年代早期,邀請愛因斯坦接受法國學院的教職。愛因斯坦遭遇來自納粹的死亡威脅,一九三三年決定和妻子艾爾莎移居美國,接受紐澤西州普林斯頓的高等研究院教職。後來,像其他許多歐洲的科學家一樣,他在一九四○年成為美國公民。

郎之萬在一九二八年和一九三一年訪問俄羅斯,推斷出一個結論,那就是蘇聯的科學風格看起來致力於解決緊迫的社會問題,是當代應該採用的風格。一九三三年夏天,當他與其他少數歐洲科學家一起接受俄羅斯科學院的邀請,參加在列寧格勒和莫斯科舉行為期十天的會議和講座之後,他敦促弗雷德里克加入他。然而伊雷娜從一九二○年代晚期到一九三○年代,長期在山區休養,無法陪他。當她之後和弗雷德里克一樣喜歡上畢卡索這個反對另一場世界大戰的和平運動核心人物,她就開始加入弗雷德里克,走訪了幾次莫斯科。

郎之萬甚至在一九四四年加入中國共產黨,是少數幾個不怕積極努力幫助法國的科學家。法國在一九三○年代經歷了巨大的政治和經濟動盪,其中最頭痛是一九二九年的經濟危機開始導致的失業率攀升。事實上,因為美國是戰後歐洲的主要金主,美國的大蕭條因此讓德國、英國和法國這幾個國家財政益發困難。

一九三四年年初,情勢一觸即發的巴黎街頭,聚集了四萬多名憤怒的巴黎人,由極右團體所組織,在法國國民議會附近的協和廣場示威抗議,距離鐳研究所僅僅一英里。這場示威的背後顯示出任何重要動機?有個叫塞爾吉.史塔維斯基(Serge Stavisky)的男人,在一場投資騙局中,帶著兩億五千萬法郎的公款逃逸無蹤。這個案子讓政府和企業之間的腐敗關係浮上檯面,而政府冷漠面對史塔維斯基的許多詐騙交易,引起了大眾的輕蔑。事實上,激怒這些暴民的,不僅是史塔維斯基的醜聞,還有法國的整個體制。在警方開槍打死十五名示威者之後,憤怒達到了白熱化。郎之萬和他的兒子安德烈,後來加入了由共產主義者、社會主義者和工會聯合舉辦的十二萬人示威遊行,部分原因是企圖阻撓法西斯主義的崛起,郎之萬擔心會因此阻礙科學研究。

郎之萬的政治傾向影響了瑪麗,她在一九三四年一月寫信給伊芙,表達她對史塔維斯基事件的極端不滿。「我覺得很可悲,這些有足夠訓練的人,這麼容易就和那些有勇無謀的人相互結盟……太輕易享受到奢華,讓軟弱的人變得輕率,因為他們當中有許多人毫無疑問不會得到不正當的收入……但接受邀請到時髦的餐廳,似乎有不可抗拒的吸引力,不管邀請來自何人。」

連伊芙都變得對政治更有興趣。伊芙在一九三二年和瑪麗一同造訪西班牙,當西班牙人表達了他們對西班牙第二共和國的支持,她就把西班牙人放在心上。在國王阿方索十三世逃離之後,他們的政府一九三一年四月奪得政權,致力於透過建立言論自由和擴大女性的投票權,來創造更現代的西班牙。束縛了西班牙將近十五個世紀的君主制,後來已經成為壓迫的象徵,到了伊芙訪問的時候,大眾對於君主制的同情已經幾乎完全消失。

瑪麗寫信告訴伊雷娜:「看到這些年輕人和眾多長輩對於未來所抱持的信心,讓人很感動……讓我感興趣的是,跟這些擁護共和政體的人對話,以及他們對振興自己國家的熱情。希望他們能成功!」

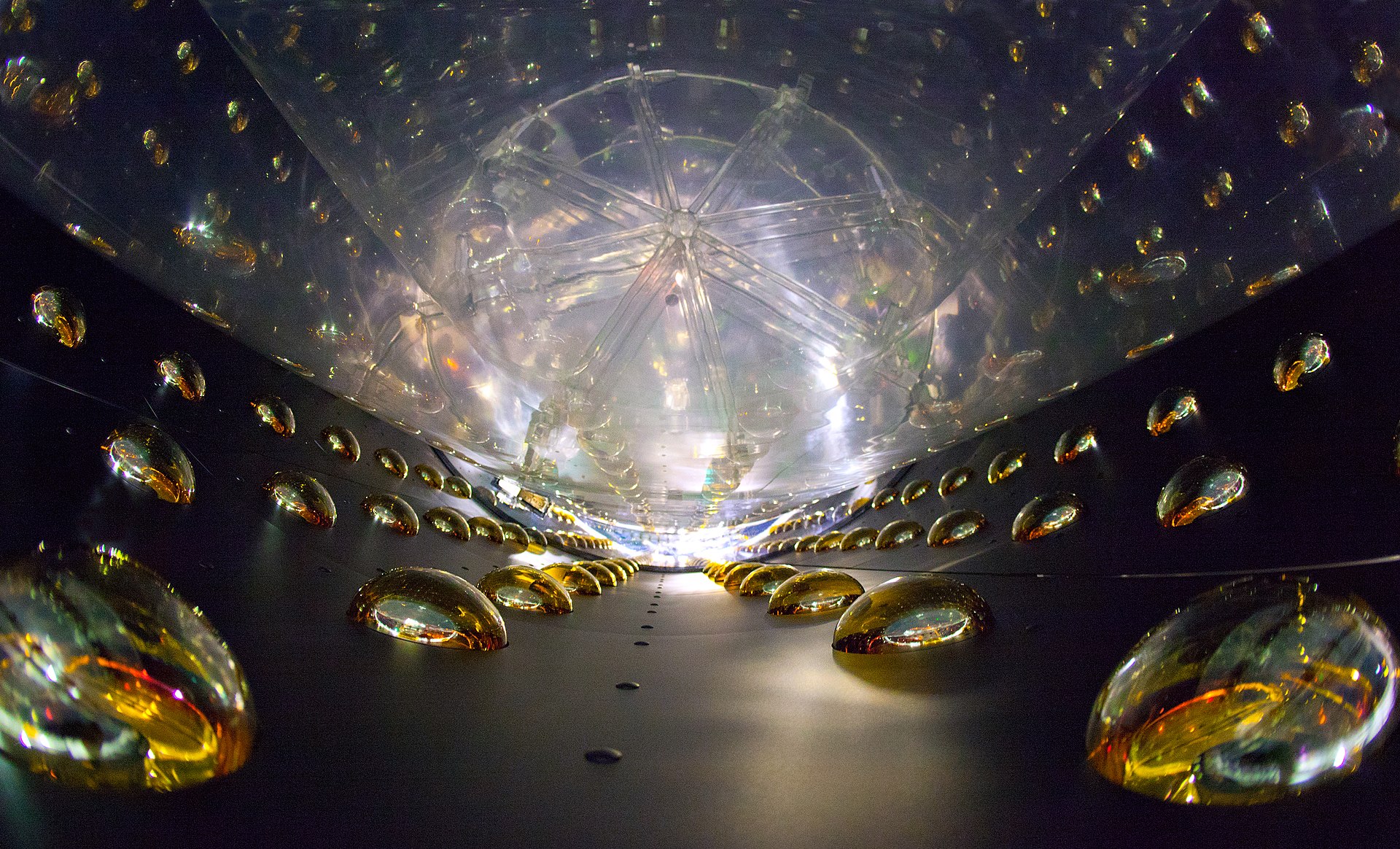

與瑪麗不同的是,伊雷娜一直決心將她的名人身分,當做非科學事務的絕佳講壇。而且毫無疑問,發現人工放射性,讓伊雷娜和弗雷德里克變得更眾所周知。世界各地的科學家如波耳,提到這對夫婦的研究成果,開啟了核物理的「全新紀元」。在加州大學柏克萊分校的恩內斯特.勞倫斯(Ernest Lawrence),在《自然》和《時代》雜誌讀到這對夫婦的發現時,大吃一驚。勞倫斯在一九二九年發明迴旋加速器,也就是當今最強大的原子撞擊機的始祖。像伊雷娜和弗雷德里克這樣的研究人員,在這些年裡學到了很多關於原子結構的知識,之後的原子撞擊機則幫助科學家更加了解這個結構的複雜性。他們將粒子加速到幾乎光速,讓它與原子碰撞,因此了解裡面有什麼。

一九三四年二月,《時代》雜誌特別提到了伊雷娜和弗雷德里克。該雜誌形容「這對夫妻合作無間,就像一個人有兩個頭、四隻手、二十根手指。」有篇文章如此引用弗雷德里克的話,「我們如此頻繁的比較筆記和交換想法,以致於我們真的不知道是誰先想出來的。妳也同意吧,親愛的?」

雖然在這段期間,伊雷娜和弗雷德里克因為促成揭露了原子的內部運作,可能已經跨了一大步,但是競爭還是來自四面八方,特別是從吹噓著擁有比歐洲更多資源的美國。

一九三四年二月下旬,為了迎頭趕上,勞倫斯花了一整個週末實驗。在他的迴旋加速器幫助下,他用由質子和中子組成的穩定粒子氘核,轟擊一個又一個元素。他發現到處都是放射性同位素。毫無疑問,失望的勞倫斯了解他的實驗室在過去六個月裡,隨時可能和伊雷娜與弗雷德里克有同樣的發現,只可惜並未發生。他說,「我們一直失去大好機會,沒有注意到關閉轟擊電波,並不會讓輻射立即停止發散。」

就像瑪麗和皮耶發現的天然放射性,伊雷娜和弗雷德里克發現的人工放射性,也為醫療領域帶來福音,從此能夠用更少的錢,以更快、更容易的方式,創造放射性物質。醫生將不再支付高昂的成本,並忍受從礦石分離天然放射性元素這樣辛苦的工作,這樣的過程長期以來一直拖累核物理的發展。

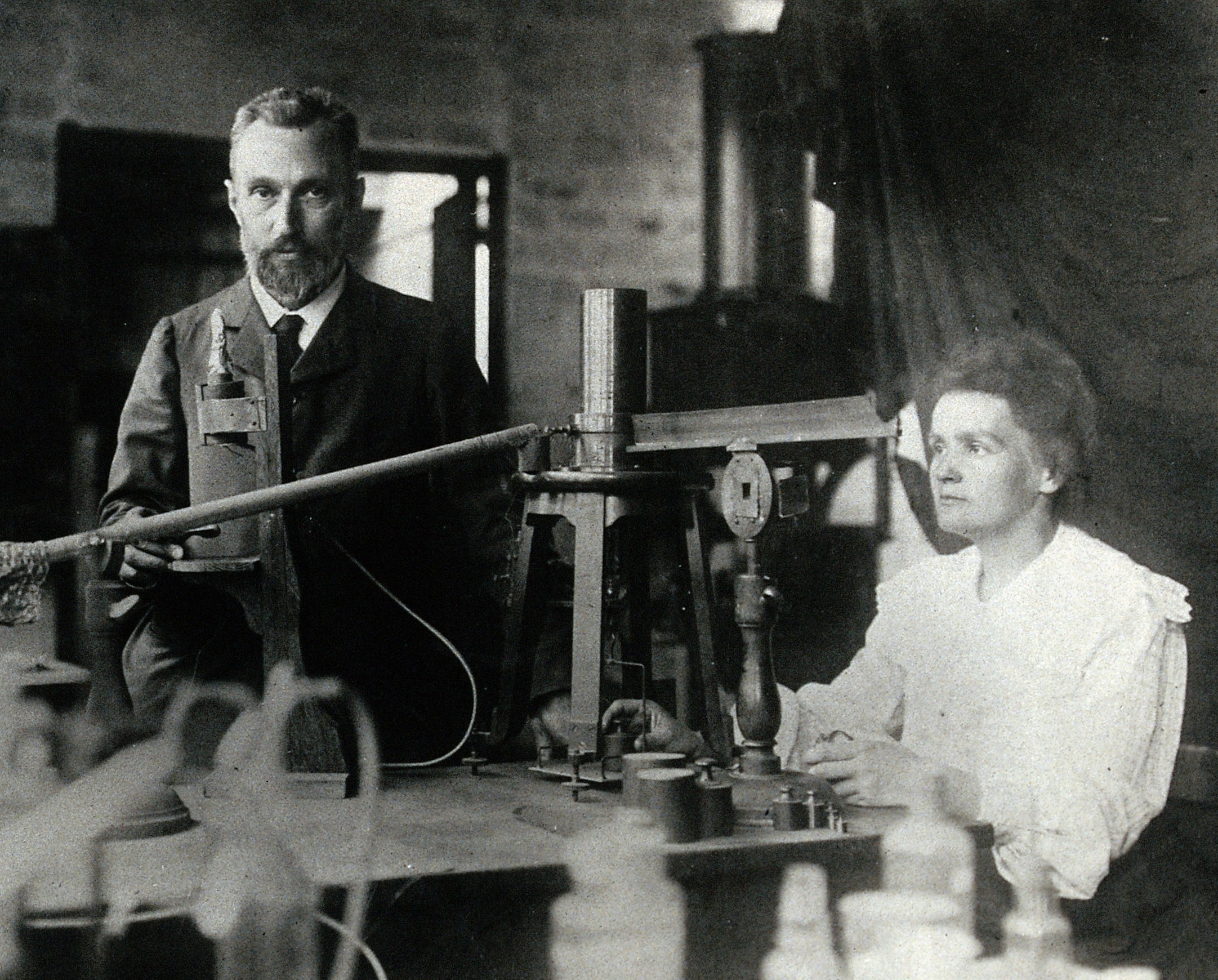

但對於仰慕母親高於一切的伊雷娜來說,最大的滿足發生在一九三四年一月十五日,她和丈夫向瑪麗說明他們的發現。事實上,這對夫婦為瑪麗和保羅.郎之萬再現了整個實驗,顯示了瑪麗的前任情人在這家人的生活中,持續扮演著重要角色。目睹這場實驗,給了瑪麗確實證據,證明她和皮耶幾十年前開始從事的工作後繼有人。他們甚至用試管裝了第一個人造的放射性同位素樣本,獻給瑪麗,就像瑪麗和皮耶當初將他們的鐳裝進小試管裡,分送給他們最敬佩的科學家。

精通實驗的瑪麗,希望親自驗證試管裡的樣本,於是用她被鐳燒傷的手指拿起小試管,放在蓋革計數器旁。弗雷德里克後來提到,他永遠不會忘記,當她聽到計數器達達作響,在她臉上久久不散的喜悅和懷疑。

摘自《居禮夫人和她的女兒們》第十章-〈追尋的結束〉,由遠流出版