〈廣播新聞〉美軍戰死者眾多,越共方面也戰死一一五人。

女:「無名的人真可怕啊。」

男:「妳說什麼?」

女:「只說游擊隊戰死一一五名,什麼也不清楚。關於每一個人的情形什麼都不知道。有沒有太太小孩?喜歡戲劇還是更喜歡電影?完全不知道。只說戰死了一一五人而已。」

──尚.魯克.高達【瘋狂小丑】

文 / 林書帆

文 / 林書帆

其實我並不確定海莉耶塔.拉克斯本人是否同意中譯本書名著重在「海拉細胞」,或者她會比較喜歡原文書名「海莉耶塔.拉克斯的不朽靈魂」(The Immortal Life of Henrietta Lacks)?畢竟作者史克魯特(Rebecca Skloot)所做的努力,就是要把她的故事從無名之中拯救出來。

「賦名」這件事關乎我們的自我定位及情感之所繫,有一本繪本叫《愛取名字的老婆婆》,為了避免生離死別的傷心,她只為肯定會活得比她久的東西取名字,比如說她的床、房子和車子。在講求「理性」、「冷靜」的科學領域,一般總認為感情會妨礙研究,所以珍.古德為黑猩猩取名字在當時招致許多「不科學」的批評,瑪麗.雪萊的名作《科學怪人》的主角也沒有名字,探討科學史/科幻小說中的「無名性」,似乎是一個滿有趣的題目。

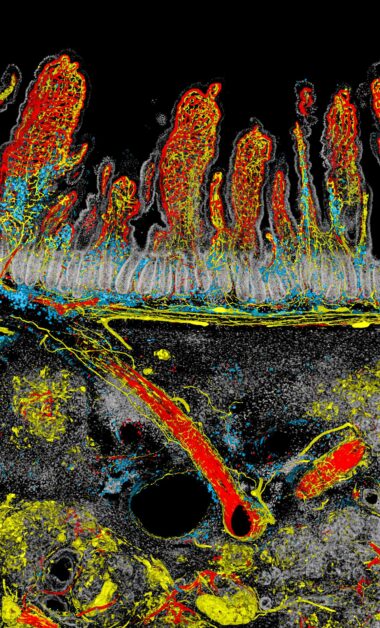

「海拉細胞」(HeLa cell)之名,取自Henrietta Lacks的姓名前兩字,來自海莉耶塔.拉克斯這位黑人女性,她的細胞促成二十世紀許多重大醫療突破,包括小兒麻痺疫苗、化學療法、基因複製、基因圖譜及體外人工授精等,甚至被送上太空和放進原子彈以研究人類細胞在無重力狀態的變化和輻射造成的影響,是史上首批可在實驗室培養的不死人體細胞,「過去幾百年來最重要的醫學物質」,據估計,迄今人工培養的海拉細胞總重量已超過五千萬噸,如果將所有海拉細胞頭尾相連,可以環繞地球至少三圈,超過一億公尺。海拉細胞的商業利益更是難以估計,然而海莉耶塔的家人及後代卻完全沒有享受到好處,甚至連健康保險都付不起。

在海莉耶塔為人所知以前,關於海拉細胞的種種研究、記錄文獻早已車載斗量,但鮮少有人關心生而為人的海莉耶塔,直到本書作者史克魯特對她的故事感到好奇,想知道她是怎樣一個人,她的家人、孩子以及她本人對她的細胞一直活著,每年有幾兆個被買賣、用於各種實驗有什麼感受。

「大家都說她人真的很好,很會煮飯,」他說,「也很漂亮。她的細胞曾在核彈裡頭爆炸。從她的細胞還生出所有這些不同的東西,很多醫療奇蹟,像小兒麻痺疫苗,還有一些癌症療法之類的,甚至愛滋病。她喜歡顧到別人,因此會用那些細胞幫助別人也講得過去。我的意思是說,大家老是說她真的非常好客,妳知道,什麼都弄得好好的,家裡顧得好,一早起來煮飯給大家吃,就算有二十個人也一樣。」(桑尼,海莉耶塔次子)(2011:163)

黛安.艾克曼在《氣味、記憶與愛慾》一書中寫道:「沒有記憶,我們就不知道自己是誰,過去曾是什麼,在可記憶的未來又有什麼樣的發展。我們是自我記憶的總和,它們提供持續的自我意識。改變記憶,你就改變了身分。」《海拉細胞的不死傳奇》帶出許多複雜難解的議題,諸如人體組織實驗、組織權的論辯及醫療倫理演進、美國黑人在種族歧視處境之下的醫病關係,處處可見作者用心,然而此書最動人的部分,我以為是史克魯特上溯海莉耶塔家族史,一步步拼湊出她的記憶圖像,更重要的是,這個過程是和海莉耶塔的么女黛博拉一起完成的,對早年喪母的黛博拉來說,能不能從海拉細胞得到龐大利益並不重要,她只想知道她媽媽是什麼樣的人。

「我們不可能靠媽媽細胞上面的任何一樣東西賺大錢。她那邊在醫學幫了很多人,那很好,我只希望歷史能夠出來,讓別人知道我媽媽,海拉細胞,是海莉耶塔.拉克斯。而我也想知道關於我媽媽的一些事。我滿確定她餵我母奶,但我永遠無法確定。大家都不提我媽媽或我姊姊的事,好像她們兩個根本沒出生一樣。」(2011:234)

生命的本質就是記憶,而遺忘,或許才是一個人真正的死亡。書中最令人心碎的段落,是黛博拉拿著她從小就被送到精神病院的早夭姊姊的照片,對著每個路人興奮介紹,被視為瘋子卻渾然不覺,令我想起菲利浦.克婁代的小說《波戴克報告》的結尾,波戴克的反覆呼求:「波戴克,是我的名字。」「發發慈悲,請你們記得。」

相對於「記得」這件事,「如何使人記得」更加困難。這牽涉到報導或描述的方式。韓少功在《馬橋詞典》中,提及一位外國記者對中國人的苦難深表同情,然而他卻以「精彩」一詞形容這些悲慘的「故事」,韓少功因此小小諷刺了這位記者:「在(他)那本詞典裡,苦難不僅僅是苦難,也是寫作或演講的素材」,別人的苦難是他們的光環。史克魯特最讓我佩服的一點是,她的行文語氣完全感覺不出有這個問題,我想這是因為她真正「進入」受訪者生命的原故。

吳明益老師曾提及,他之所以在被定位為自然書寫者後,仍堅持寫小說的原因,是因為「在小說裡,小說作者得以試著為類似那戰爭中死去的115人描繪他們的人生,縱然那也是另一個窮極一生我也做不到的事。」書中有一段黛博拉因為不知如何應對「母親有一部分還活著」的情感衝擊而瀕臨崩潰時,她的表哥蓋瑞以聖經中的一節詩篇安撫她,開頭是這樣的:「歡迎進入這地方……歡迎進入這破碎的器皿,」我以為不論虛構或非虛構的書寫,處理的都是「有血有肉的、破碎的器皿」,讀完這本書,雖然沒有那樣的才能,但對於史克魯特及其他寫作者為何要試圖去擁抱這些破碎的器皿,似乎也能約略感同身受。