一次只產下一顆卵,還會不小心自己吃掉

負責管理假魔鬼洞的珍妮.關姆在遊客中心的遊客止步區有間辦公室。某天早上,我順道去找她聊天。研究行為生物學出身的關姆剛從德州搬到內華達州,並且對她的新工作充滿熱情。

「魔鬼洞是個很特別的地方,」她跟我說,「像我們那天那種進到洞裡的體驗,我曾問過許多人:『會對這件事覺得膩嗎?』我至今還不覺得膩,而且短時間內也不會。」

關姆拿出她的手機。手機上有張魔鱂卵的照片。前天晚上,一名研究設施的工作人員才從水槽中取出這顆魚卵。「今天牠的心臟應該就會跳動了,」她說,「妳有可能看得到。」以顯微鏡接目鏡拍下的這顆魚卵看起來就像顆玻璃珠。

多數的魚種(如鰱魚)每次都會產上千顆魚卵,這是牠們可人工養殖的原因。但魔鱂每次只會產一顆針頭大小的卵,有時候還會被魔鱂自己吃掉。

顯微鏡下的心跳

我們開著關姆的卡車抵達魔鬼洞二號,並看到佛包爾人就在魔鱂的育兒室——一個放滿好幾排的水槽、各式各樣的儀器,也聽得見潺潺流水聲的房間。佛包爾找出在獨立的小塑膠盤中漂浮的魚卵,並把魚卵放在顯微鏡下。

這座模擬水池在 2013 年緊急投入保育行列時,最初的挑戰之一就是找出存放魚卵的方式。由於地球上只剩下 35 隻魔鱂,國家公園管理局拒絕冒險提供任一對生育中的魔鱂。他們甚至不願意提供魔鱂魚卵。在幾個月的討論與分析之後,他們終於允許魚類與野生動物管理局在淡季蒐集魚卵,因為此時的魚卵不管在何種情況下,能成功存活的機率都很低。第一個夏天,他們蒐集到一顆魚卵,但卵內的魚最終還是死掉了。接著在冬天,他們蒐集到 42 顆魚卵;其中的 29 顆成功孵化、也長成了成魚。

顯微鏡下的魚卵證明了,雖然有甲蟲侵襲的問題,但水槽中的魔鱂仍然在繁殖。這顆魚卵是從刻意放在假岩棚的小墊子上蒐集而來的;它看起來就像一張劣質的粗毛地毯。「這是個好預兆,」關姆跟我說,「希望其他產在墊子上的魚卵沒有被吃掉。」

這顆蛋確實開始有心跳,也出現了亮紫色的扭動物體——那是初期的有色細胞。就在這顆小魚卵中的小心臟跳動的同時,我也想起了我家孩子的第一張超音波照片,以及另一句艾比的文字:「地球上的所有生物都是親戚。」

自然與文化是相互糾纏的

關姆跟我說,她每天都想花點時間待在水槽邊,就只是看看牠們。那天下午我跟她一起看魚。魔鱂雖然很小隻,但仍用自己的方式展現耀眼光芒。我注意到在深水區,有一對魚玩在一起,或是在調情。身上有近乎會發光的藍色條紋的牠們協調地繞著彼此旋轉。在雙「魚」舞解散後,其中一條魚劃出一道虹彩線條。

「看著一小群魔鱂在沙漠裡小池子的水中穿梭,能讓人領會驚奇事物中蘊藏的重要意義。」生物學家克里斯多福.諾曼特(Christopher Norment)在他去過真正的魔鬼洞後,寫下了這些文字。我想我的感觸也相同,只是這裡的水是透過管線流入,而且是經過消毒的水。但我納悶的是,看著水槽裡的魚,能得到怎樣的驚奇感?

我們經常能觀察到,自然——或至少是自然的概念——是與文化相互糾纏的。但在與之對立的概念——科技、藝術、意識——出現以前,世界上只有「自然」,所以這樣的分類本身沒有任何意義。也很有可能在「自然」一詞發明的同時,文化早就已經混在其中了。狼在兩千年前被人類馴化,因而也有了新的物種(或按照某些人的說法——亞種),以及兩個新分類:「馴化」與「野生」。當小麥在大約一萬年前被人馴化時,植物世界也一分為二。有些植物變成「作物」,而其他則成為「雜草」。在人類世的美麗新世界裡,這樣的分別與日俱增。

仔細想想「與人共居生物(synanthrope)」 一詞。這類動物雖然還未經馴化,但因為某種原因,牠們在農場或大城市中過得特別好。與人共居生物(這個詞是由希臘文的 syn〔意思是「在一起」〕,以及 anthropos〔人類〕共同組成的)包含浣熊、短嘴鴨、褐鼠(Norway rat)、亞洲鯉魚、家鼠,以及十幾種的蟑螂。郊狼雖然從人類的干擾活動中得利,但會避開人類密集出沒的地方,因此稱為「不與人來往的與人共居生物(misanthropic synanthrope)」。

在植物界,「次生固有植物(apophyte)指的是在人類移入後,仍生生不息的原生植物;而「人為馴化植物(anthropophyte)」則是被人類引入後,能夠生長繁盛的植物。人為馴化植物還能進一步分為在歐洲人抵達新世界前就已普及的「古代馴化植物(archaeophyte)」,以及在那之後才普及開的「新世代馴化植物(kenophyte)。」

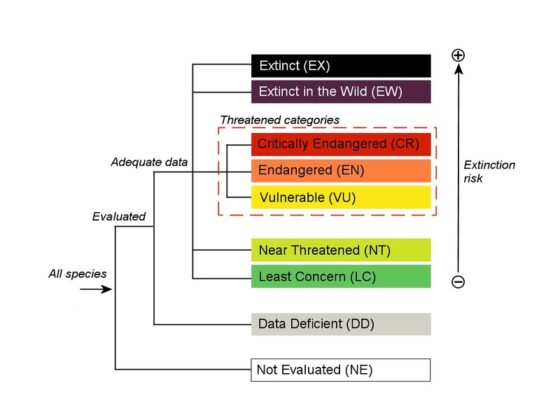

生物多樣性危機下的斯德哥爾摩物種

當然,隨著許多物種因人而得利,就會有更多物種因人而衰落,因此需要列出另一份淒涼的名詞列表。根據負責維護《瀕危物種紅色名錄》(Red List)的國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)的定義,若某個物種在一世紀內的消失機率大於十分之一,就會被列為「易危(vulnerable)」。若某個物種的數量在 10 年內或是時間更長的三個世代內減少超過 50% 的話,就符合「瀕危(endangered)」的標準。若在相同的時間裡,生物的總數消失 80% 以上的話,就會被列為「極危物種 (critically endangered)」。

根據國際自然保護聯盟的定義,植物或動物可能是完全「滅絕」或「野外滅絕(extinct in the wild)」,抑或是「可能滅絕(possibly extinct)」。「可能滅絕」的物種指的是在經「證據的權衡」之下,物種很可能已消失無蹤,但我們還沒辦法完全證實。

目前被列為「可能滅絕」的上百種動物中包含:對馬管鼻蝠(gloomy tubenosedbat)、瓦頓小姐紅疣猴(Miss Waldron’s red colobus)、艾瑪大鼠(Emma’s giantrat)與新喀里多尼亞夜鷹(Caledonian nightjar)。有些物種——比如茂宜島原生的一種圓胖的蜜旋木雀「毛島蜜雀:(po‘ouli)」——雖已不再於地球上行走(或跳躍)了,但牠們仍以細胞的形式被保存在液態氮中。(目前尚未發明出描述這種生命暫停的奇特狀態的詞彙。)

理解生物多樣性危機的一種簡單方式,就是去接受這件事實。畢竟生物的歷史本來就不時會被大型以及「超超大型」的滅絕事件給打斷。為白堊紀畫下句點的那次衝擊消滅了地球上約 70% 的物種,但沒有人為這些物種落淚,後來地球上也演化出新的物種取代了這些滅絕種。但無論出於何種理由——對生命的熱愛、對上帝造物的關懷、感受到突然襲來的恐懼——人類往往不樂意成為那顆衝擊地球的小行星。

所以我們創造出另一種分類的動物——這些生物先是被我們推向邊緣,然後又被猛力拉回來。有個特殊詞彙可形容這些生物:「仰賴保育(conservation-reliant)」,或有人稱之為「斯德哥爾摩物種(Stockholm species)」,因為牠們全然仰賴加害者才得以生存。

魔鱂就是經典的斯德哥爾摩物種。在 60 年代洞穴裡的水位下降時,是國家公園管理局裝設的假岩棚與燈泡讓牠們得以存活。當法院禁止在洞穴周圍抽水之後,水位雖然緩慢上升了,但蓄水層從未完全恢復原狀。時至今日,洞穴裡的水位仍比應有的水位低了約 30 公分。這為池中的生態系帶來轉變,也讓食物網開始瓦解。從 2006 年起,國家公園管理局還會派出魚兒的外送員,提供豐年蝦(brine shrimp)與仙女蝦(fairyshrimp)等補充餐點。

而生活在十幾萬加侖水槽中的魔鱂,若沒有關姆、法包爾與其他魚類專家的援助,根本連一季也活不過。水槽裡的環境盡可 能去模擬自然狀態,只除了要避開讓原始版魔鬼洞變得脆弱的那種狀態。這個模擬水池能夠不受人類行為的干擾,是因為這裡是全然人造的。

目前沒有明確數據指出,有多少物種跟魔鱂一樣「仰賴保育」,但少說也有幾千種。再者,仰賴的形式也十分多元,除了補充食物與圈養繁殖之外,還包含雙重下蛋(double-clutching)、復育(headstarting)、圈養(enclosure)、放養(exclosure)、策略燒除(managed burn)、提供微量礦物質(chelation)、引導遷徙(guided migration)、人工授粉(hand-pollination)、人工授精(artificial insemination)、捕食者迴避訓練(predatoravoidancetraining)以及制約味覺嫌惡(conditioned taste aversion)。每一年這個列表都會變長。「古法施於古人,新法施於新人。」梭羅評道。