歐亞大陸的青銅時代,距今兩千多到五千年前,以往經常認為這是相對安詳的時期,即使有戰爭,規模也很小。因此青銅時代的兵器,主要作為禮器使用,遠重於實際戰爭需要。然而,隨著許多考古遺址發掘,青銅時代似乎是個更為動盪的世界。例如近年發現的圖蘭森河戰役,推估整場衝突約有 4000 名戰士參與,筆者先前也在泛科學介紹過這場戰役。

近年考古研究在軍事、武術方面有許多進展;2020 年發表的一篇論文,提出一套新的研究方法,讓我們認識青銅時代義大利與不列顛戰士如何用劍作戰。

改進研究方法,還原真實交戰

這個研究最重要的貢獻,倒不是在青銅時代劍術的具體分析,而是設計一套通用的研究方法,稱為「四階段實驗方法」。其他的學術團隊都可以參考這套方法,與現代的武術訓練者合作,進行可重複、可驗證與可證偽的科學研究。

四階段實驗方法包括:

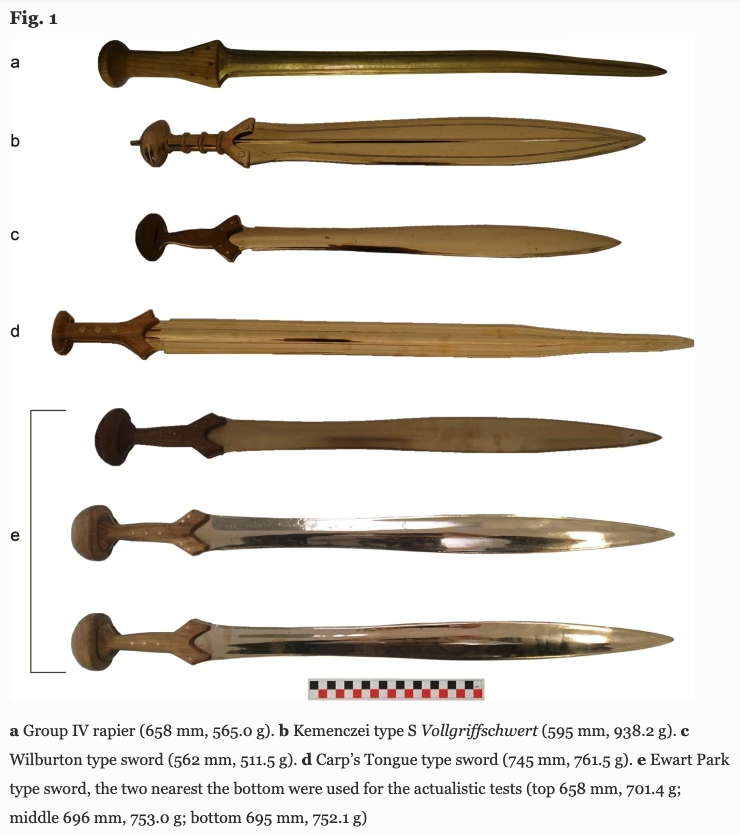

- 控制武器測試(Controlled Weapon Tests, CWT):請武術家使用現代復原的青銅劍,做出指定的基本戰鬥動作,例如上斬、下斬、動態或靜態格檔,紀錄青銅劍與各式兵器、防具碰撞造成的痕跡。

- 實作武器測試(Actualistic Weapon Tests, AWT):請兩位武術家使用復原青銅劍與盾牌,依照其學習的武術技巧對抗(當然有穿護具!),紀錄碰撞造成的痕跡。

- 金工磨損分析(Metalwork Wear Analysis, MWA):分析上述兩階段實驗造成的各種痕跡。

- 跨時代比較分析:在這項研究中,比較義大利與不列顛在距今 2600 到 3600 多年前,從青銅時代中期到晚期,再到鐵器時代早期,出土青銅古劍的痕跡差異。

這類研究以前的方法是在實驗室,用機械對固定兵器進行物理測試,優點是客觀性高,但最大的問題在於無法還原人體對兵器的操作,以及動態環境下的互動行為。

真實世界中的交戰,顯然是有攻有守的互動,而不是一個人被機器固定在一個位置上,由另外一個人朝特定方向,以指定力量施力,嘗試戳穿對方的護甲或盾牌。

研究古代武術,需要現代戰士

研究團隊找來的現代武術家,都是「HEMA」的訓練者。HEMA 全名是歷史歐洲武術(Historical European Martial Arts),泛指所有能在歐洲歷史上找到武術文獻,並復原的武術系統。目前最早(幾乎完整)的文獻,為公元 1280 到 1320 年間完成的 I.33 劍與小圓盾術。

作為從文獻復原的武術,打從一開始,HEMA 就與學術連結深厚。許多練習者本身就是學者或博物館研究員,因此研究武術考古的團隊,選擇與 HEMA 練習者合作並不意外。

團隊請來了兩位 HEMA 專家:Robert Brooks 和 Andrew Milburn,協助進行動態測試。筆者在 2018 年聽過 Robert Brooks 的冷兵器殺傷力研究講座,比對中世紀文獻描述與現代刀械傷害報告,非常精彩而且資訊豐富。

而在武術方面,則選用日耳曼武術大師 Andre Lignitzer 的中世紀晚期「劍與小圓盾術」(Sword & Buckler,以下簡稱劍盾術)。主要考量有三:

- 該劍盾術的盾牌尺寸,相對接近研究範圍的劍盾。

- 該劍盾術系統為五套雙人套路,方便重複驗證。

- 該劍盾術研究已經相當廣泛,而且練習者對此系統詮釋的共識較高。

現代真人對戰,比對古劍痕跡

要注意,本論文研究的區域是義大利與不列顛,年代是距今 2600 到 3600 多年前,青銅時代中期、晚期,到鐵器時代早期,材料共計檢驗 110 把古代青銅劍。此研究的結論,未必能套用在其他地區。

研究團隊的假設是,相似的武術操作會在武器上形成類似的痕跡,所以假如現代造成的痕跡和古劍類似,就能推論古代對戰可能也採用類似技巧。

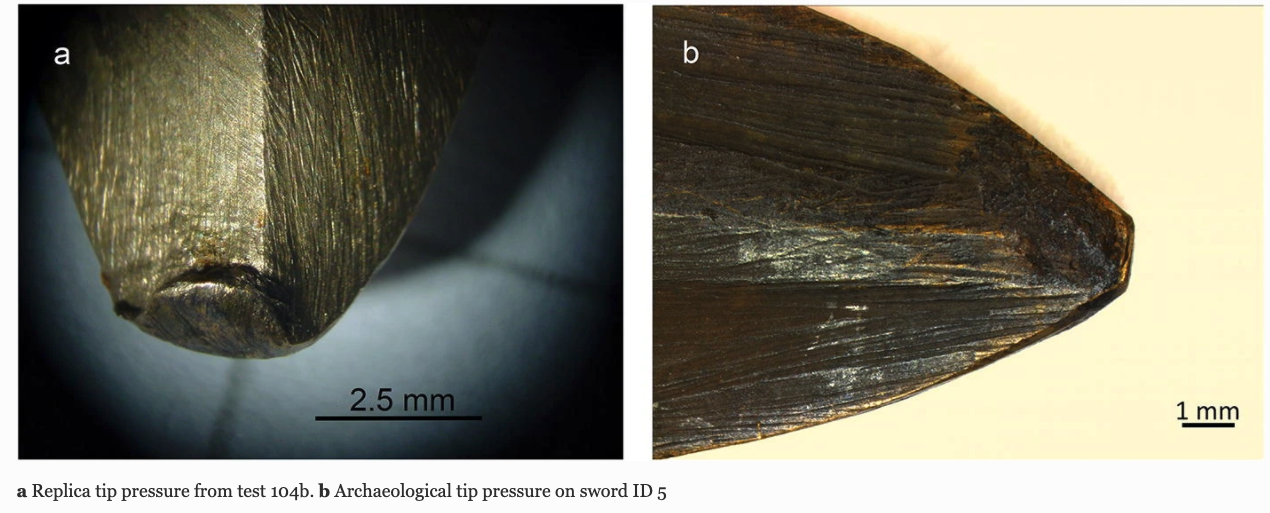

研究發現青銅製成的刀劍,與不同物體碰撞會留下特定痕跡。刺擊盾面、砍擊木頭盾緣、砍到槍桿或槍頭等各種不同接觸方式,留在青銅劍上的痕跡都不同。

透過這些痕跡,可以一定程度上還原這把劍曾經的碰撞。不過也還有相當多痕跡無法判斷其造成的原因。從實驗中辨識出 742 個戰鬥相關痕跡(mark),這些痕跡經常呈現兩三個一組的群集(cluster)分佈,又可分成 325 個群集。

有 31.8% 的痕跡被辨識為,砍中槍桿或槍頭套管的凹槽(indentations),在可以確認的痕跡中是最大來源。另外兩大痕跡則為,19% 的圓形缺口(round notch),和 9.4% 的銳角缺口(sharp notch),但是這兩者為多項因素造成,難以判定成因。這三種便占了所有戰鬥相關痕跡的 60.2%。

對此論文沒有特別解讀,卻不令人意外。從遠古時代開始,戰爭首要的近戰武器便是長柄,如長槍。使用刀劍的時機,經常是長柄武器毀損,或作戰型態、地形和距離不允許使用長柄武器。當青銅時代的人必須使用刀劍時,想來有很高的機會,是要與長柄武器交鋒。

防守不只用盾,劍也能加入防禦

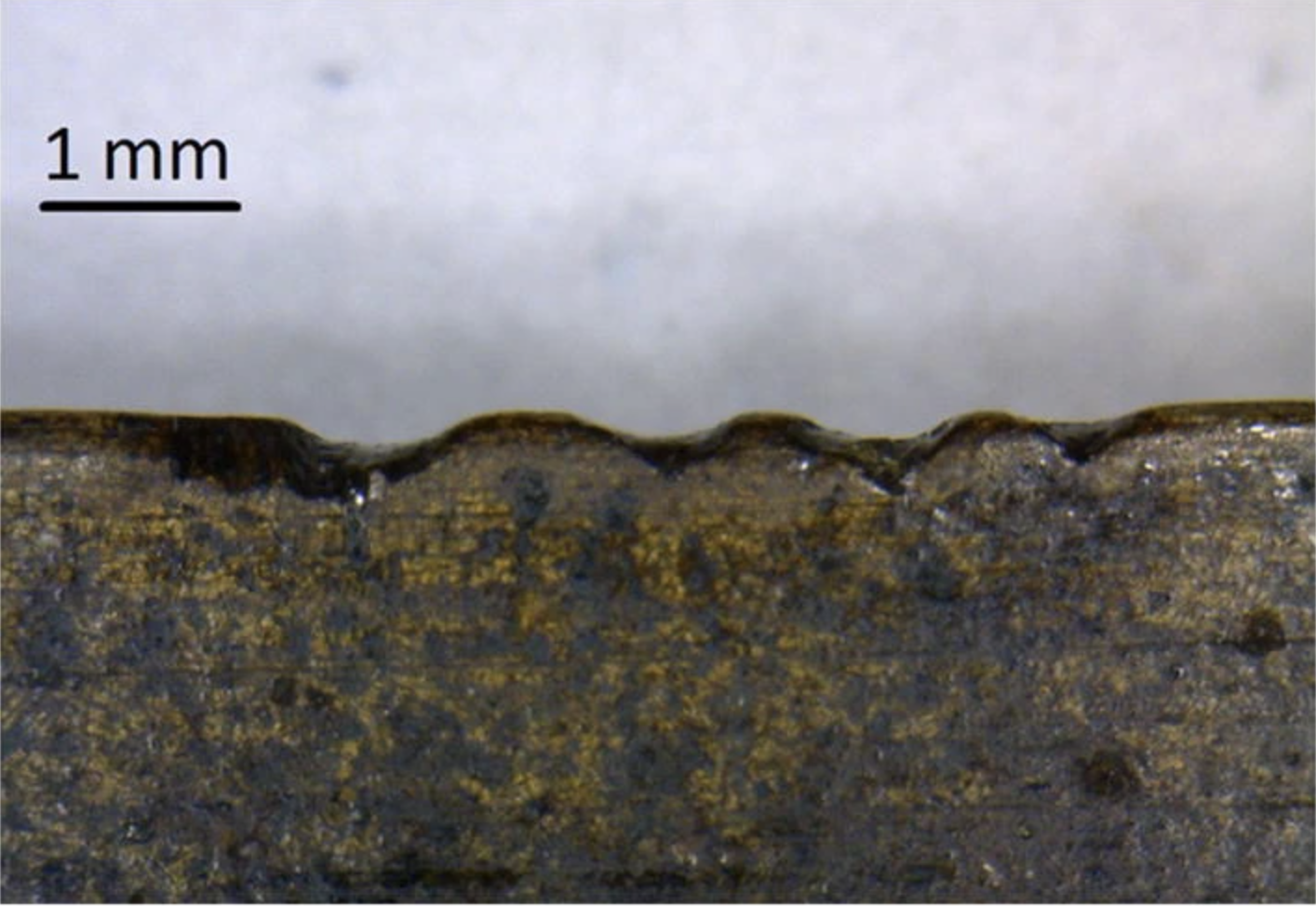

有趣的是,當 HEMA 練習者使用復原的青銅劍對打,使出「有意尋求劍刃接觸,以求和對方交劍並控制它」(seeks deliberate contact with the opponent’s blade in order to bind and control it)的技法時,會同時在兩把劍上留下特定痕跡:一個凸向一側的凸起(bulge)。

這些痕跡只有在兩位真人實際用武器測試時才會出現,這也證實,實驗室內使用機械的研究,無法重現人類動態交戰的行為結果。

這個痕跡,義大利出土的青銅古劍上,青銅時代中期都不存在,只有青銅時代晚期的樣本有出現;分屬四個地區的不列顛樣本,全都有凸起,時間點相當於義大利的青銅時代晚期。

此一技巧在中世紀晚期的日耳曼劍術中名為「Versetzen」,多譯成「位移」(displacement)或「偏移」(deflection)。在各文化的雙手刀劍類兵器中很普遍,因為雙手刀劍,必須使用兵器本身進行格檔或防禦。

青銅時代主要的刀劍使用方式是劍盾術,而劍盾術可以只用盾牌格檔,刀劍只用於攻擊,不一定需要「偏移」技巧。這意味著在青銅時代晚期,義大利流行的劍盾作戰方式發生改變,而納入分析的不列顛樣本,則看不出變化。

要特別注意這並不意味,中世紀晚期歐洲的日耳曼武術,和青銅時代的武術有任何傳承的關係。研究者只是發現了一種痕跡,可以推斷青銅時代晚期的義大利和不列顛,劍盾作戰手法發生了變化,不只使用盾牌防守,也開始用劍格擋和防禦。

論文也明確提到,雖然武術家練習的系統可能影響實驗結果,但其他團隊用不同方法和武器類型測試,也得出一樣的結果。

我們不知道青銅時代的人,如何稱呼自己使用的武術招式名稱。我們也不知道青銅時代的劍盾戰士,運用這個技巧的時機、搭配的手法和相關招式的詳細內容,目前的研究也不足以推斷這個技巧的流傳與發展關係。

事實上,青銅時代晚期的義大利與不列顛,沒有留下任何文字史料,我們對他們的一切瞭解都來自考古推測。只發現一項通用基本技法的痕跡,並不足以作為證據,推測任何武術系統的發展。

用致命的青銅劍,攻擊對手的暴露部位

青銅時代戰士用劍主要攻擊的部位,應該是暴露的軟組織,繞過護甲,減少直接撞擊,或卡在骨頭上的風險。包括手臂、腿部、頸部、腹部、骨盆等部位,以破壞血管和生命維持器官,或是破壞肌肉組織,使對手喪失戰鬥能力。而胸腔因為在護甲和肋骨的保護下,推測不會是主要攻擊部位。

頭部應該也是攻擊的重要目標,研究顯示即使相對較輕且短的青銅劍,也可以對人類頭骨造成相當寬且深的切口。

儘管藝術作品不能作為完全可靠的證據,但是青銅時代的藝術作品表現戰鬥的常見方式,便是強調戰士繞開護甲,斬擊或刺擊對手的暴露部位。

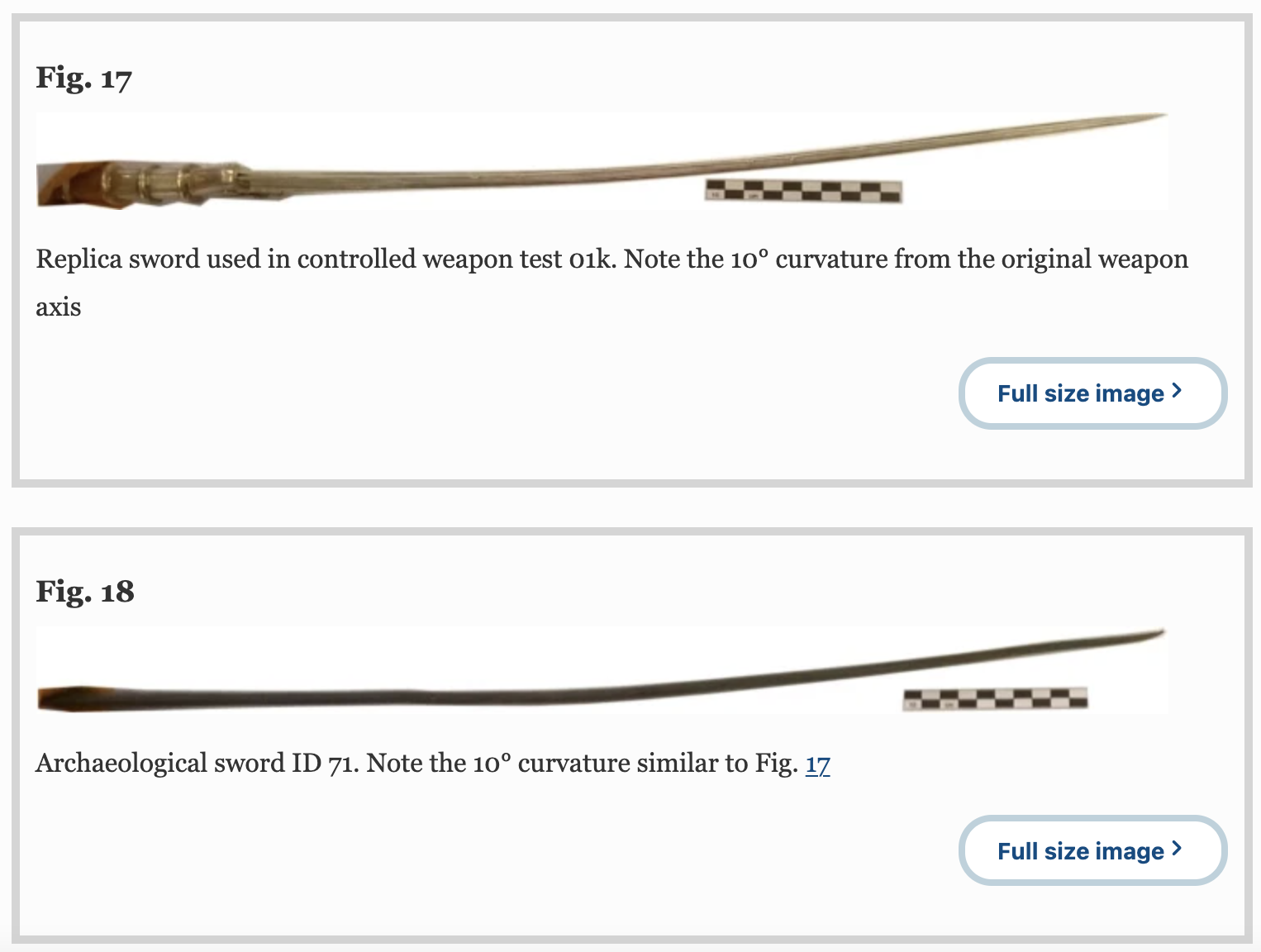

幾乎所有的青銅劍,都適合同時用於斬擊和刺擊。青銅時代後期發展的葉形膨脹劍刃(leaf-swelling),使劍身加重、重心前移,可能導致此時期的斬擊比例增加。

另外,青銅劍的斬擊應該會是流暢而受控的動作,而非像斧頭一樣的衝擊式攻擊。並且多半搭配拖割(draw-cut)手法,以便同時造成割擊(slice)傷害,破壞肌肉、肌腱,導致大量出血。骨質分析支持青銅劍戰士會使用這樣的技法,並造成對手死亡。

種種研究顯示,與早期相信青銅劍多作為禮器的想法相反,在熟練戰士的手中,青銅劍是近身戰中,極度高效且致命的武器。

- 延伸閱讀:青冥寶劍勝龍泉?——科學史札記(九)

進攻或是防守?無法從痕跡斷定

從現有實驗報告看來,青銅劍因為其物理特性,在格檔防禦上,應該只適合用劍刃,而不是劍面。測試中用劍面格檔,很容易導致青銅劍彎曲。相反的,用劍刃格檔雖然會導致刃口出現缺口,但是由於劍刃的接觸,會導致兩把青銅劍「咬」在一起,這對於試圖用偏移技巧控制對方兵器,是一個有利的物理現象。

青銅劍上的戰鬥相關痕跡,無論是古代原件或現代實驗的復原劍,基本上都在 1 至 2 公釐內。多個不同實驗團隊找來的武術家,均建議不應該像電影一樣,重複讓劍刃漫無目的的大力互敲,尤其是考慮到青銅劍材質,比鋼劍更有延展性而低硬度,粗暴操作會導致劍的失效。

青銅劍上的「偏移」技巧痕跡,應該是以低速衝擊(low-velocity impacts)擊向對手的兵器,不是大力地衝擊式互砍。而青銅劍上的各種痕跡,適合解釋為戰士有意為之的結果,而不是隨意互敲的產物。

義大利青銅劍的痕跡,普遍比不列顛的痕跡淺。目前尚不確定差異原因,推測是工藝差異,但還需要近一步研究。

有趣的是,儘管實驗中有定義明確的攻擊方和防禦方,然而雙方的青銅劍劍刃上都會留下相似的痕跡。換而言之,嘗試透過痕跡辨識一把青銅古劍,歷經那些攻擊和防禦是非常困難的。

也要考慮到,正如各種武術普遍存在的「同時攻防」手法,青銅劍上的「偏移」痕跡,就是這類手法導致的結果,因此假想青銅劍戰鬥是一攻一守的型態,並不現實。實際上的戰鬥應該更加動態。

另外,由義大利和不列顛的考古材料能觀察到,戰鬥相關痕跡「群集」的現象,隨著時代接近青銅時代晚期而增加。推測群集增加,或許意味著有紀律的戰鬥訓練增加,交戰雙方會重複使用相近的部位,使出重複的技巧。

但是接近鐵器時代,群集又減少和消失。可能由於鐵器加入,或是引入騎手作戰(equestrian warfare)的型態,衝擊青銅時代的作戰技術以及訓練紀律,甚至導致舊技術的沒落。不過這還需要更多研究。

幹嘛要做雙刃劍?不是砍自己

透過與現代習武者合作,考古學家也解決了一些他們長久以來的疑問。例如「青銅劍為什麼要做成雙刃」。過往有很多假設,其中之一是:當一側的刃鈍了,可以改用另一側的刃繼續戰鬥。本篇論文提出幾點反論。

- 詢問參與研究的 HEMA 練習者,即使復原劍兩側的刃完全一樣,一旦握住劍,確定用哪一側做正刃後,沒有人會刻意想做出轉劍換背刃改做正刃的行為。(簡單解說:用一般方式握劍時,靠近第二指節的稱為正刃,靠近虎口的稱為背刃。)

- 背刃自有其用途。現存的歐洲劍術,包含很多使用背刃攻擊的技巧,可以打出一些正刃難以做到的攻擊角度。

- 從考古實物上可以看出「偏移」技巧造成的痕跡集中在劍的單側,現實中這類技巧也多半是以正刃施展。

由這三點推斷青銅劍的雙刃設計,也應該是為了同時運用兩側的劍刃攻擊,而不是為了實戰中改用另一側的刃繼續戰鬥。

對於習慣劍這種兵器的習武者,可能會覺得這整段研究都很多餘。劍的雙刃本來就可以兩側攻擊,這不是很正常嗎?但是以學術的角度來說,每個論點都要盡可能找到充分證據支持,才能通過檢驗。

研究過去武術,未來可期

本文介紹的研究,是重現青銅時代戰鬥的「Bronze Age Combat Project」研究計畫,從 2013 年到 2018 年的成果集合。它整合相關領域,從多方面回答問題,提出的研究方法對學術研究有相當的貢獻。

在可預見的未來,我們還會見到更多結合學術與實作,針對古代兵器與武術的研究誕生。而這項計畫之前的研究,已經整理為書《Bronze Age Combat》(青銅時代戰鬥),在 2020 年發表。

參考資料

- 2020 年論文:Bronze Age Swordsmanship: New Insights from Experiments and Wear Analysis

- 2020 年新聞:Sword-wielding scientists show how ancient fighting techniques spread across Bronze Age Europe

- Bronze Age Combat Project 研究計畫網站

- 本論文的相關研究計畫成果集結成書:《Bronze Age Combat》