編按:本文節錄自《昆蟲誌:人類學家觀看蟲蟲的 26 種方式》〈章節:字母 H 頭部與其使用方式〉。作者以人類學家的觀點,在本書中探討人類與昆蟲的愛恨情仇。在人類出現之前就已經稱霸世界的昆蟲,任憑人類愛之恨之也無可奈何之。昆蟲誌於科學的範疇之外,以字母開頭誌記「人類如何理解昆蟲、與之互動」,既瑣碎又綿密的脈絡。

從侵門踏戶住你家,到進入實驗室

果蠅很能適應實驗室裡的生活。也許適應得太好了。果蠅的繁殖速度很快(母果蠅能在十天內完成其繁殖週期,繁衍出四百隻甚或一千隻後代)。牠們的遺傳結構相當簡單(只有四到七個染色體)。而且,跟所有的有機體一樣,牠們也會基因突變。

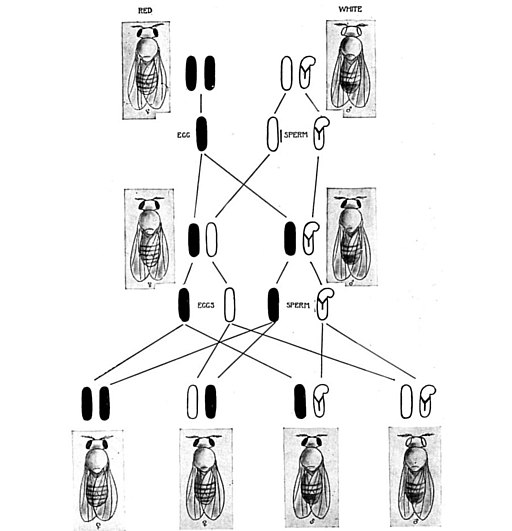

1910 年,哥倫比亞大學的基因學家湯瑪斯.杭特.摩根(Thomas Hunt Morgan)於偶然間發現果蠅身上會出現極其明顯的突變現象,而且突變的地方很多。果蠅也因而立刻有了新角色,不再只是在曼哈頓上城於夏天期間穿門侵戶、到處聞來聞去、有可能留下來或離開的惱人小蟲。

就像幫果蠅立傳的勞勃.柯勒(Robert Kohler)所說,牠們變成了「同事」。沒多久摩根的實驗室就變成了果蠅的實驗室,也就是國際知名的「果蠅屋」(Fly Room),摩根與其他研究人員也很快就成為鑽研果蠅的科學家,還自詡為「果蠅人」與「果蠅學家」。

很快地,果蠅也就成為世界各地基因實驗室的標準配備。的確,如同柯勒寫道,要不是果蠅有辦法扮演「生物繁衍反應器」的角色,並且在身上出現大量的突變現象,現代基因學可能也就不會那麼早就誕生了。

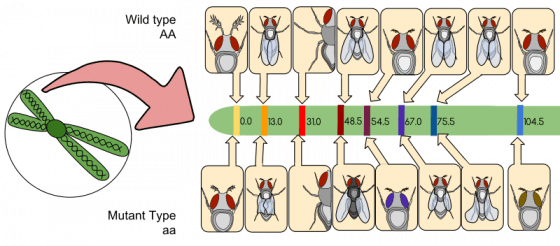

早年,當摩根與他的「果蠅人」把果蠅納為實驗對象時,他們發現果蠅的突變能力實在太厲害,讓他們有點招架不住。突變果蠅大量出現,多的不得了。因為新資料的數量實在太大,他們必須採用新的實驗方法,一種以高效能為特色的方法,而這種被稱為「基因圖譜」(gene mapping)的新方法也立刻就成為基因研究的新特色。

為實驗室「量身訂做」的新品種果蠅

緊接著,受限於新方法,他們需要一種新的果蠅,一種很穩定的果蠅,好讓他們能夠很有信心地拿來與其他果蠅做比較。牠不能像實驗室以外的果蠅那樣具有天然的高可變性特色,凡是牠身上出現的變異,就一定是透過實驗而產生的突變,就像柯勒寫道,「他們將那種小小果蠅予以重新設計,打造成一種活生生的全新實驗室利器,就像顯微鏡、電流計或分析試劑一樣。」

一種蠅類就此誕生。只要牠不要跟其他比較不標準的親戚混種,牠就是一種新的動物。研究人員發現,那種最具吸引力的變種果蠅比較適合用來繁殖,牠們的身軀龐大,交配慾望與生殖力都強,而且與「果蠅屋」外面那些飛來飛去的其他果蠅顯然不同。摩根注意到,這些果蠅「不會讓自己淹死或困在食物裡,或是拒絕從培養瓶裡面出來,諸如此類會讓實驗者不開心的行為。」

新品種的果蠅非常合作,牠們樂於接受實驗,配合度高,能夠繳出各種精確的數據。牠們與實驗室外那些只在黎明與黃昏時出現的遠親們越來越不像,整天都很活躍,而且繁殖很準時。牠們大量繁殖,因此可以被用來進行各種各樣的大量實驗。若用最寬的數字來估計,為了在 1919 到 1923 年之間完成一般果蠅的基因圖譜,摩根與同事們「麻醉、檢視、分類與處理過的」果蠅數量,大約在一千三百萬到兩千萬之間。如此不精確的數字同時說明了果蠅地位的低下和這個數字之巨大。

也許你會說:果蠅在進入實驗室之後,牠們的生活獲得保障,過得輕鬆而不缺食物。牠們不再需要覓食或躲避掠食者,幼蟲也不會遭到侵擾。直到進入實驗室之前,果蠅始終跟狗、老鼠、蟑螂與一些家中常見的昆蟲一樣,都是在夾縫中求生,牠們是人類的夥伴,與人類共享歷史,在我們旁邊和我們之間建立牠們的家園,既不是全然野生,也非居家的昆蟲(也許「共生」一詞比較適合牠們),在我們吃飯的地方吃飯,在人多的地方繁殖,而且無疑地,就算我們死了,牠們也能活下來。

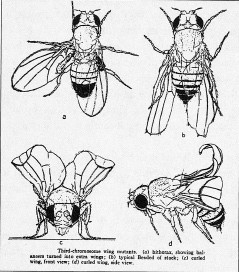

但是要在實驗室裡討生活也不容易。自從摩根的時代以來,數以十億計的大量果蠅曾接受過誘發性突變的實驗。就像柯妮莉雅.赫塞-何內格所見證的,牠們身上長出來的器官不是太多就是太少,有的是畸形,有的則長在不該長的地方(從眼睛長出腳,或者腳上面再長出另一隻腳,反正就是那麼一回事)。只要略施小技,就能讓牠們罹患亨丁頓氏舞蹈症、帕金森氏症或者阿茲海默症。牠們睡得不好,記憶大亂。牠們也會對乙醇、尼古丁與古柯鹼等物質上癮。簡而言之,就像柯妮莉雅所體悟到的,牠們肩負的任務是幫我們實現健康與長壽的美夢,同時也幫我們承受種種夢魘般的痛苦。

為什麼我們不會對果蠅有惻隱之心?

實驗室的果蠅變得越來越標準化,與牠們那些野生遠親的差別也越來越大,而就在牠們逐漸成為哥倫比亞大學果蠅研究室的產品時,摩根與其手下的果蠅專家們也越來越喜歡與敬重牠們,甚至跟遺傳學家約翰.霍爾丹(J.B.S. Haldane)一樣尊稱牠們為「高貴的動物」。有鑑於他們在繁殖果蠅的工作上投注那麼多心力,與牠們朝夕相處,而且雙方合作無間,他們會把果蠅擬人化,實在一點也不令人感到意外。但是,儘管如此,像他們那樣殘殺自己喜歡的動物,也是一件有點奇怪的事,不過我們也別忘了,高貴的行徑往往涉及犧牲,而且雙方可說是攜手踏上了一趟偉大的科學發現之旅,而這些犧牲原本就是故事的核心。

也許這點奇怪之處可以讓我們瞭解另一個更奇怪的地方:

為什麼這種果蠅能夠與人類如此相似,似乎讓我們理所當然地把牠們當成人類在生物研究上的替身,同時卻又與我們截然不同,因此我們也可以如此自然而然地隨意摧毀牠們,不會有任何悔恨與顧忌?

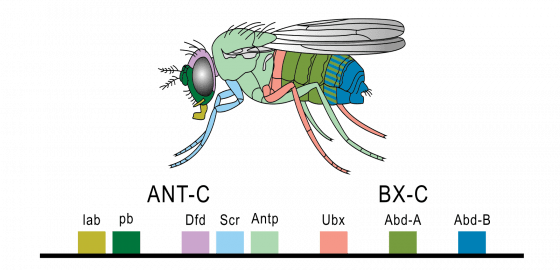

果蠅打架的影像[1]令人感到困惑。我們實在沒想到,在與上海相距那麼遠的地方,這次不是蟋蟀,而是果蠅被當成一種純粹的實驗工具。果蠅居然會與一種沒有昆蟲相鬥文化的文化有所牽扯,被拍攝下來,還丟了腦袋。上海人在玩蟋蟀時有很清楚的界限,他們與蟋蟀的關係曖昧,喜愛牠們,但也很清楚牠們就只是蟋蟀。在聖地牙哥這裡,界線也很清楚,果蠅就是果蠅,也沒有曖昧的關係。聖地牙哥的實驗室裡,人蟲之間的相似性是可以量化的。即便數字並不是那麼精確無誤,但人類與果蠅之間事實上有很多共同的基因;就細胞的層次而言,人類與牠們有很多一樣的新陳代謝與傳遞訊息的通路;而且,很多腦神經科學家都願意承認,人類與果蠅有很多相同的行為,(而且他們也同意)兩者有很多相同的分子機制(molecular mechanism)。

這件事實在不怎麼美好,動物實驗就只是一種工具而已。透過實驗將生物予以模式化,理由在於我們想要將身體與靈魂加以分離,同時也分離了生物學與意識,還有物理學與形上學。如果我們能確認人蟲之間的相似與相異之處並不屬於同一個層次,就會比較容易下手。也就是我們必須用不同的基礎來分辨相似性與相異性,很清楚人與蟲的相似之處存在於基因裡,而相異之處則根本是不證自明的:斷定人蟲差異的標準來自於遠古的亞里斯多德時代,如今已成常識,顯然根本不須多加思索。我們大可以說牠們就只是昆蟲,人蟲之間的差異無庸置疑,我們也因而可以任意處置牠們。伊利亞斯.卡內提(Elias Canetti)深諳此一道理。他曾寫道,昆蟲是「化外之物」。

即便在人類社會裡,摧毀那些小小的生物也是唯一一種不會遭受懲罰的暴力行徑。牠們的血不會讓我們有罪,因為那種血與人血不同。我們不曾凝視牠們的呆滯眼神……至少在西方世界裡,牠們也不曾因為我們越來越關心生命(不管此一趨勢是否有實效)而獲得好處。

軀體與精神:是「社會性」造成差異嗎?

荷蘭哲學家兼人類學家安瑪莉.摩爾(Annemarie Mol)曾研究過動脈粥狀硬化症(atherosclerosis)的社會性,那是一種會讓動脈變窄,阻礙血液循環的疾病,一開始出現在腿部,接著會轉移到心臟去。摩爾是個敏銳的觀察者。她曾經旁觀動脈粥狀硬化症患者被解剖的過程,其中許多死者都是在醫院的療護之下病逝的。她注意到,當病理科醫師把厚厚的肉體劃開,進入屍體的循環系統時,總是會稍候片刻,拿一塊布把屍體的臉部遮住。

根據此一動作,摩爾認為,事實上屍體所代表的是兩種存在物:身體只有一個,但卻蘊含兩種存在意義。被切割的身體是生物學上的身體,與人性的形上學無關,是一塊可以隨意支解,無名無姓的肉。但被切割的身體也是另一種存在物,它是一種具有社會性的身體,它有過去的種種經歷,有親友,一種曾經愛過也受苦過的身體,需要他人的謙遜對待,還有尊重與關注。摩爾的重點並不在於我們該去討論解剖桌上的身體是哪一種身體,而是要凸顯出兩種身體其實都在,用布遮臉的舉手之勞儘管簡單,也是對於身體社會性的確認。

也許她所提到的那一塊布正足以指出,儘管兩者都會打鬥,但上海的蟋蟀不同於聖地牙哥的果蠅。也許兩者之間具有一種存在意義上的差異。在上海,每一隻蟋蟀都與許多蟋蟀同在,牠們彈性的身體都承載著許多經歷,許多朋友。牠們的身體讓許多人懷抱夢想,許多計畫就此展開與落空。如果牠們是鬥士,我們也是。至於聖地牙哥的那些果蠅,只是科學性的,是一種「活生生的實驗室利器,就像顯微鏡、電流計或分析試劑一樣」,其目標明確,角色也有清楚定義,不管死活都無關宏旨。

參考資料:

- [1] :關於果蠅打架,可以參見這篇紐約時報的報導:Flyweights, Yes, but Fighters Nonetheless: Fruit Flies Bred for Aggressiveness。

本文摘自《昆蟲誌──人類學家觀看蟲蟲的 26 種方式》,左岸文化出版