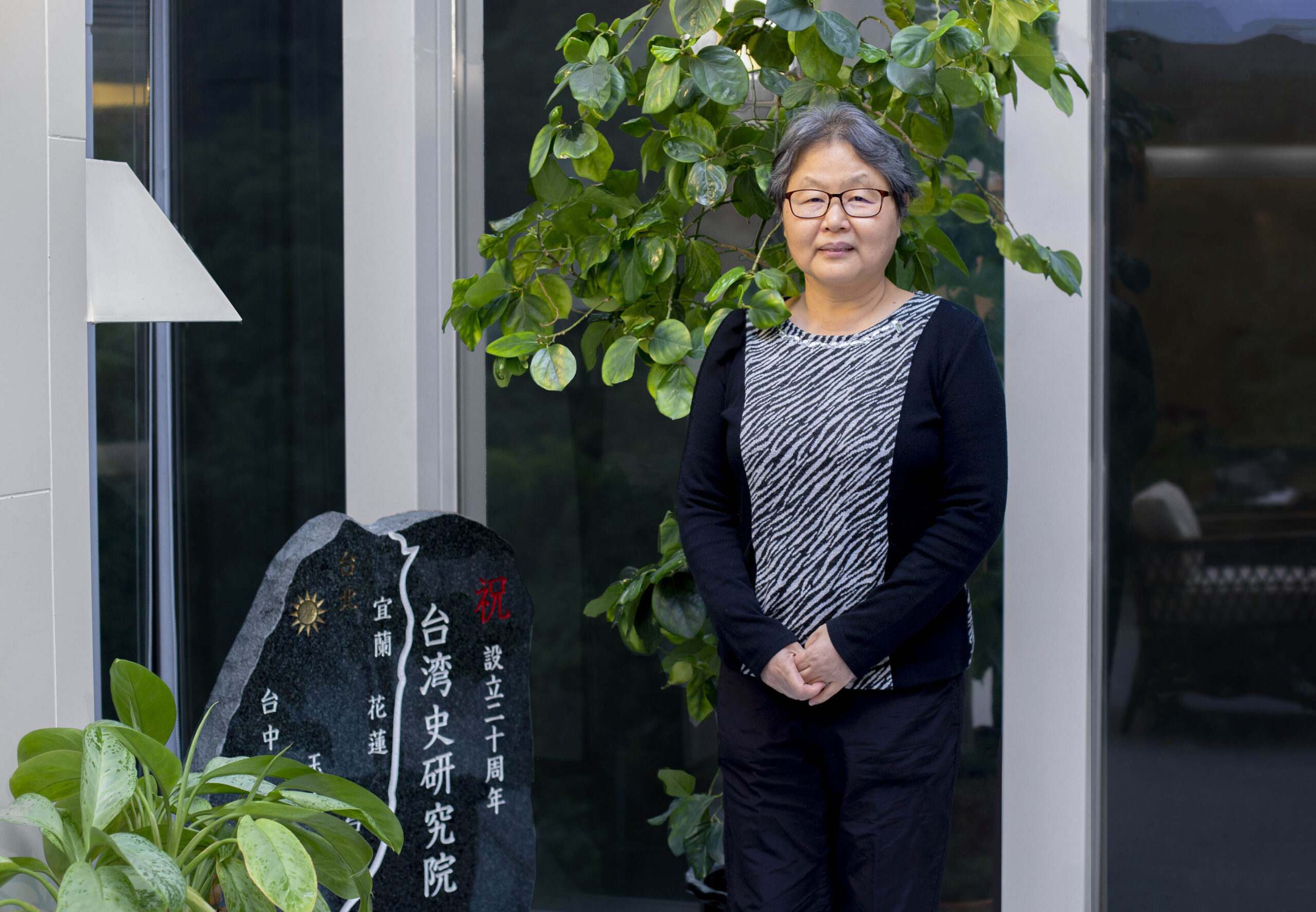

文/花亦芬 (國立台灣大學歷史系教授)

歐洲反納粹女性運動者匯聚的集中營

二戰時期,離柏林東北方約九十公里、靠近波羅的海邊有一個專門監禁女性的「拉文斯布呂克集中營」(Ravensbrück Concentration Camp)。自1939年5月至二戰結束這六年間,這個集中營前後共監禁了十三萬名婦女,其中大約有四萬名波蘭人、一萬八千名俄國人、八千名法國人、一千名荷蘭人,英國人則少於二十名。由於許多受難者的資料在戰爭末期被刻意燒毀,喪命於此地的人數粗估介於三萬至九萬人之間。與其他集中營大不相同的是,這裏監禁的受刑人,猶太人只佔一成左右。所以在這裡犧牲性命的受難者,絕大部份不是猶太人。

相較起其他著名的集中營,這是一個規模小很多的營區,人數最多時約有四萬五千人。剛開始時,被送到這裡來的,都是一些納粹眼中「反社會」(asozial)的「劣等德國人」,例如妓女、女性罪犯、辛提與羅姆人(Sinti and Roma, 即一般慣稱的吉普賽人)、譴責希特勒是「反基督」(Antichrist)的「耶和華見證者」(Jehovah’s Witnesses)、政治犯或政敵(主要是共產黨)、以及身心殘疾者。隨著希特勒的軍隊在歐洲持續擴張,最後有超過二十個歐洲國家的女性被送進這裡,其中大部份都有從事反納粹運動的經歷,例如:英國女子高爾夫冠軍得主、好幾十位波蘭女伯爵、卡夫卡(Franz Kafka)在1919-1920年間熱戀的情人Milena Jesenská (她幫卡夫卡把《變形記》譯為捷克文)、戴高樂(Charles de Gaulle, 1890-1970)的姪女 Geneviève de Gaulle-Anthonioz…..等等。換言之,這個集中營不僅是專為女性而設;更特別的是,這裏幾乎是全歐女性反抗運動者匯集之處。

集中營也是納粹黨衛軍牟利的地方

拉文斯布呂克集中營與納粹黨衛隊首領亨利.興樂(Heinrich Himmler)關係不淺。為興樂生兩個孩子的情婦Hedwig Potthast就住在這個集中營附近的小鎮君侯山 (Fürstenberg),因此興樂經常過來巡視這個他親手打造的營區,也不時對此處的運作下各種命令。最值得注意的是,這個營區裡,有當時德國電器業龍頭老大西門子公司(Siemens)所設的廠房,女性囚犯在這裡像奴工般做苦勞。德國大企業與納粹黨衛隊高層之間私人利益輸送的問題,由此可見一般。根據統計,在此前後將近有兩千三百名女性以奴工身份做苦勞。

集中營裡的醫學實驗

希特勒掌權時代,身心殘疾而必須住在療養院的人往往直接被安樂死。然而因為教會與民眾抗議不斷,後來這些人便被悄悄送到集中營。拉文斯布呂克集中營裡,便有一個房間專門用來消滅這些人。此外,很多波蘭年輕女性在這裡成為醫學實驗的「小白兔」(rabbits)。當時德國為了尋找新的治療法來醫治腿骨斷裂的傷兵,便以這些波蘭女性為實驗對象。他們在這些女性的腿骨內植入壞疽或髒東西,以實驗新藥物或新治療法是否有效。另外有些懷孕婦女不是被強迫墮胎;就是剖開她們新生下來的嬰孩之頭顱,取出腦部供醫學研究。

法國人類學家潔曼.緹昂(Germaine Tillion)的反抗故事

雖然景況淒慘,不少女性透過互相幫助存活了下來。面對集中營的生活,她們也確實發揮了不少女性獨有的特質。有波蘭婦女用手抄寫下她們知道的受難者名單,在離營時偷偷帶出,彌補了官方檔案被燒毀的缺憾。被監禁在此的法國人類學家潔曼.緹昂(Germaine Tillion, 1907-2008)則冒著生命危險寫日記。

緹昂是法國著名人類學家,跟隨涂爾幹(Emile Durkheim)的外甥 Marcel Mauss 求學。1934 年至 1940 年,她在北非阿爾及利亞東邊的沙哈拉沙漠邊緣,對當地半遊牧民族進行長期田野調查。1940年6月14日,巴黎被納粹佔領。出於愛國心,緹昂自此開始以巴黎人類學博物館(Musée de l’Homme)為基地,積極投入法國反納粹地下組織(French Resistance),抵抗當時法國親納粹的維希政權(Vichy Regime)。緹昂所屬的這個「人類學博物館陣線」 (the Musée de l’Homme network)負責的是新聞、文宣、情報,以及偽造假護照給猶太人,幫助他們藏匿與逃脫。當時加入地下反抗組織的人雖然不在少數,但是能居於領導地位的,女性只有緹昂一人。[1]

因為隔壁教區教士被蓋世太保收買,對提昂的行蹤告密,緹昂遂於 1942 年 8 月 13 日在巴黎火車站被捕;先被監禁,然後於1943年10月21日被送進拉文斯布呂克集中營。[2] 當時她並不知道,自己在被捕時就已經被歸類為 NN 級囚犯。所謂 NN,是 1941年底希特勒為了整肅地下反抗者特別頒布「夜與霧法令」(Nacht-und-Nebel-Erlass)的簡稱。換言之,這個等級的囚犯會在自己不知不覺中,死得不明不白、也無人知曉。

即便如此,緹昂還是發揮了人類學家敏於觀察外在環境的聰慧,存活了下來。但她的母親 Emilie Tillion 因庇護一位英國空軍,當初跟她一起被送進集中營,最後卻不幸命喪於此。

根據緹昂在 1946 年對集中營生活寫的回憶錄所言,在營區裡被抓去做醫學實驗的「小白兔」— 也就是那些年輕的波蘭女性 — 從實驗室裡偷了一台相機以及一些底片給她,由她負責拍攝這些「小白兔」的腿如何被注射壞疽與髒東西,以進行實驗的真相。當緹昂在瑞典紅十字會幫助下離開集中營時,她也將這些底片偷偷帶出。此外,在西門子工廠裡,她也偷偷精算納粹黨衛軍從這類奴工營裡可以撈到多少油水給亨利.興樂。她還偷偷將管理營區的納粹黨衛軍重要人物名單寫在廚房料理單上,在離營時一併帶出。

如何面對納粹故意佈下的「緩慢滅絕」策略?

在集中營裡,緹昂仔細觀察營區的運作,並隨時將觀察所得分享給營中難友,提醒大家要懂得防備,不要被幻想所欺。根據她當時的解讀,拉文斯布呂克集中營主要是為亨利.興樂個人與納粹黨衛軍牟利而設,當受刑人因意志消沈逐漸失去體力時,他們便用加重勞役這種殺人不見血的方法,讓受刑人自行步上「緩慢滅絕」 (slow extermination)之路;這與德波邊境的奧許維茨(Auschwitz)集中營後來作為種族滅絕營 (extermination camp),以「快速滅絕」(rapid extermination)的方式有計畫地屠殺猶太人不同。

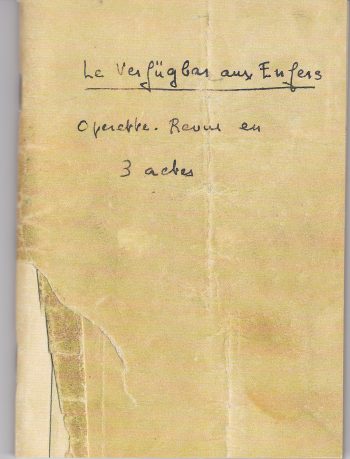

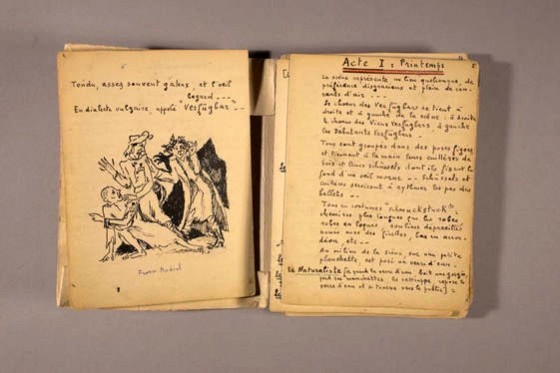

有鑑於此,為了緩解大家沈重的心理壓力,緹昂常以幽默反諷的筆調將自己在集中營所見的暗黑情況寫成札記,然後唸給其他受刑人聽,鼓舞大家繼續勇敢活下去。從集中營被解放後,緹昂一直不敢發表這些札記,擔心被誤認為她們當初在集中營裡日子過得不錯。直到2005年,她才把這部手稿出版成書,名為《地獄裡供差遣的奴工:拉文斯布呂克輕歌劇》(Le Verfügbar aux Enfers: Une opérette à Ravensbrück)。[3]

2007 年為了慶祝她百歲壽辰,巴黎 Théâtre du Châtelet 正式上演這齣充滿黑色幽默的歌舞劇。其中有一個角色以反諷的口吻說,集中營裡提供各種享受,有水、有電、有瓦斯(三者都是暗指處死他們的工具),尤其是瓦斯,真是舒服的享受。編導此劇的導演 Hélène Delavault 指出,緹昂當年在集中營裡費心寫這些札記,正是想用藝術來驅散恐懼 (“she was using art to overcome terror”)。而這種談笑面對生死的勇氣,讓她身邊經常聚集了許多尋求安慰的受刑人。[4]

用幽默跟惡劣的環境保持距離

緹昂在接受訪談時曾講過這段經歷。她說,她喜歡講笑話讓大家開心,這樣可以讓大家保持一種距離來看待自己當下悲慘的處境:「是的,讓自己保持距離是重要的,而幽默是可以創造很大的空間,讓人跟環境之間保持距離。」(Yes, distance oneself was important, and humor creates an enormous distance.)[5] 然而,這些笑話其實是黑色幽默,當緹昂在過世前幾年講起當時在集中營所見時,仍用這種充滿高度嘲諷的口吻講述當時種種見聞。例如,她談到自己剛被送進拉文斯布呂克集中營時,被分配到與一位捷克婦女共用一個臥席,這位捷克人才剛從奧許維茨集中營被轉送過來:

這位婦女在她的臥席與我的臥席之間放了一個猶太裔的丹麥小男嬰。他實在是太可愛了,以至於有一位黨衛軍官每天在巡視時,都會給他一個蘋果。….. 然而,一星期過後,我看到這位黨衛軍官把這個小男嬰抱在大腿上,仔細聽他的心跳。然後說:「他可以回奧許維茨了。」他當然知道奧許維茨代表什麼(譯註:送回奧許維茨意謂著送去猶太人滅絕營)。一個丹麥的猶太裔小男嬰,好可愛。[6]

緹昂在 2008 年以百歲高齡過世,2014 年她與另一位也在拉文斯布呂克集中營受難的 Geneviève de Gaulle-Anthonioz(戴高樂的姪女)獲選入祀法國先賢祠(Panthéon)。這兩位在拉文斯布呂克集中營一起受難的女性,是先賢祠自 1791 年開幕以來,繼居里夫人(Marie Curie)之後,唯二靠著自己生命不凡成就獲得入祀機會的女性。

受難者如何面對受難歷史的書寫?

然而,二戰之後對拉文斯布呂克集中營納粹戰犯的審判,以及法國主流社會對二戰期間法國親納粹的「維希政權」協助載運猶太人到集中營受難之事完全噤聲、不願加以批判的集體心態,都讓緹昂深感失望。因為當時的納粹戰犯是依據個別個案一一審訊,不是從整個集中營體制及其運作來判決,因此絲毫無法從司法角度對加害者如何藉由鞏固集中營這個殘酷體制,對無數人進行大規模迫害的事實加以審判,因此也很難還給被害人真正應得的正義。針對這個被她稱為只是「浮光掠影面對史實」(skimmed over the facts)的戰犯審訊現象,她說:「我丈量這個往下一直被挖掘的深淵之深度,但看到挖掘的方向只介於真實發生過的情況與充滿不確定感的再現之間,這個『再現』就是被稱為『歷史』的那個東西。」(“….. I measured the deepening of the abyss being dug between what really happened and the uncertain re-presentation we call history.”)[7]

口述歷史、法庭供詞、與檔案史料如何合在一起解讀?

誠然,緹昂像絕大部份受難者一樣,認為自己受難的遭遇外人難以充分理解,因而對檔案史料有一種「這些搔不到癢處」的距離感。但即便如此,她對檔案史料究竟該如何解讀,仍然提出一些相當值得參考的見解。她認為,應先讓受難者好好說出集中營體制究竟如何運作、以及為何如此運作的原因(how and why camps operated as they did),以此來比對集中營管理者受審時所說的供詞,這樣才能真正解讀出史料檔案字裡行間涵蓋、或刻意隱藏的真相。一味只知從白紙黑字的檔案史料尋找證據,反而會被刻意掩蓋真相的史料欺瞞。[8]

作為學者,緹昂對於口述歷史可能含有受訪者記憶錯誤或主觀推論、想像的問題相當清楚;但同樣地,她對官方檔案的不全然信任,也帶有個人親身經歷後的深刻體悟。

歷史書寫者是否該身兼司法判決者?

在被瑞典紅十字會解放後,緹昂與三百多名婦女先被帶到一個安置營暫留數週。她抓住這個機會,開始做記憶保存的工作。她讓一組一組的人彼此對談,互相修正、補足彼此記憶的內容。透過這一大批資料的佐證,她在 1946 年以第三人稱的口吻出版了《拉文斯布呂克集中營回憶錄》(Ravensbrück)。然而,因為當時急切地想取信於社會大眾,緹昂迴避了從自身所見所聞的第一人稱角度出發,也省略了很多受訪者對個人情感與情緒的訪談。整本回憶錄比較像是為了呈給法庭作為司法佐證的證詞(她親自參與了英軍於1947年在漢堡舉行的審判)。

歷史書寫如何面對道德灰色地帶?

緹昂為何不以第一人稱寫書?為何又刻意迴避太多情感性的敘述?這應該與她一直暗自自責在集中營裡沒有照顧好母親,以至於母親無法生還;但她卻始終隱忍住心中這個不時躍動的罪惡感,不願意公開談論自己痛苦、糾結的心情有關。[9] 雖然緹昂對自己的集中營回憶錄並不滿意,但是誠如著名的文化評論家、也是緹昂的好友 Tzvetan Todorov 在《面對絕境:集中營裡的道德生活》(Facing the Extreme: Moral Life in the Concentration Camp)一書所言,集中營其實是個道德灰色地帶,雖然不至於完全淪為混亂的人性叢林,但運作規則與文明社會差距很大。正如緹昂自己所說,在集中營裡,沒有人可以免於陷入道德的災難中。相較起緹昂在晚年做口述訪談時,總是笑談自己當年在集中營裡樂觀堅強的一面, Todorov 認為,緹昂的內心並非真的如此瀟灑不羈。他指出,緹昂的回憶錄裡,對集中營裡的道德與人性下了非常通透的結論:「在某個層次上,這個脆弱的友誼之網佈滿了赤裸裸的殘酷自私與拼命想求生的掙扎。然而,在集中營裡,大家卻在無形之中就這麼被捲了進去。」[10]

維希症候群 (Vichy Syndrome)

二戰期間,法國社會支持維希(Vichy)政權的人遠多於支持反納粹運動的人。這不僅讓戰後法國的歷史記憶工作遲遲無法在轉型正義的層次上展開,從事反抗運動者書寫有關二戰期間的抵抗史或在集中營經歷的回憶錄,也不太受到重視。對於曾經被送進集中營的生還者而言,不少人當時之所以忍辱負重活下來,就是希望一定要活著出去,以歷史見證者的身份讓世人知道納粹的慘無人道。但無奈戰後大部份的歐洲人只關心自己在戰時與眼前所吃的苦,對這些從大苦難裡重生回來的人呼籲要將他們受難的經歷視為「應該被記得的歷史記憶」(duty to remember),感興趣者寥寥可數;這讓這些極度渴望被大家安慰、肯定的生還者幾乎形同歷經第二次傷害。關於這個問題,2014年與緹昂一起入祀巴黎先賢祠的 Geneviève de Gaulle-Anthonioz 也曾說過:「在我們飽嘗痛楚的悲慘遭遇深處,比起想回家,我們更熱切渴望日後能讓大家了解集中營內部的種種真相。….. 如果最後這些真相因為納粹的『夜與霧』(NN)而消翳無蹤,這才是納粹最終的勝利。」

看到法國社會的集體噤聲,法國史學家 Henry Rousso 於 1987 年出版了一本專書《維希症候群:法國自 1944 年起的歷史與記憶》(Vichy Syndrome. History and Memory in France since 1944),批判法國社會不願好好從事歷史反省的集體心態。Rousso 所謂的「維希症候群」主要是指有為數不少戰後出生的那一代法國人,在七零年代末期不願意承認納粹大屠殺是真實發生過的歷史。他們以知識菁英高高在上的姿態,批評受難者對屠殺與迫害的記憶有許多問題。為了掩飾維希政權協助載運七萬六千名猶太人(其中包括不少兒童)到奧許維茨集中營送命,他們只承認有奴工營存在,卻不承認猶太人所說的滅絕營是真的。他們認為,猶太生還者所說的遭遇,是刻意扭曲歷史,要求大家去記憶不曾真正發生過的事。因此 Rousso 認為,法國主流社會對於曾經支持納粹的過往,尚停留在「未完成的哀悼」(unfinished mourning)。這種不願進行轉型正義的態度,違反了法國的共和價值。[11]

歷史記憶的爭鋒

除了廣義的「歷史記憶」外,剛從集中營返國時的緹昂與其他地下反抗運動人士在意的事情還包括:應將他們地下反納粹的抗爭運動(French Resistance)視為法國史的一部分。即便參與的人數不多,但應將他們的犧牲奉獻視為替全法國人做的。受到當時「國族精神特色」(national characters)思想的影響,他們認為,自己被送到集中營後,仍經常表現出不屈從的勇氣,這正是在積極發揚法國精神。

但是這個部分的堅持,很容易引起爭議。因為這會掀起法國籍的「非猶太裔受難者」與「猶太裔受難者」在歷史記憶上的爭鋒。換言之,面對二戰,所謂「法國的歷史記憶」是要以法國籍猶太人的受難史以及他們被消滅的傳統文化為優先?還是要以法國反納粹反抗運動史及其運動經驗為優先?如果以地下反抗運動者的歷史為優先,如緹昂與她的同伴當年所堅持的,這是否隱喻著,在反抗運動者將自己的道德優越感視為「法國精神」的同時,也間接暗示了,猶太人之所以會慘遭大迫害,是因為反抗不夠積極?[12]

「愛國心」不該凌駕於「真理」之上

隨著戰後回到法國學術界繼續從事阿爾及利亞的田野調查,因此也親身涉入阿爾及利亞獨立戰爭調解工作,看到了法國政府經常以不人性的作為對待殖民地人民,這個複雜多端的戰後人生閱歷讓緹昂聯想起自己在二戰時的親身經歷。作為兩個重大歷史事件的時代見證者,她越來越深刻體認到,「愛國主義」不應作為判定是非曲直的準則。因為以「愛國」之名,人性會自以為是地讓太多不堪的貪婪與黑暗恣意橫行;認為只要能達成目的,可以不擇手段。然而,作為公民,應該要努力追討的,是「國家暴力」對公民自由造成的傷害以及對個人生命尊嚴的剝奪。

隨著國族主義觀點在二戰之後越來越被棄置一旁,緹昂也不斷修正她在 1946 年出版的回憶錄所持的看法,逐漸放棄去討論法國人獨具的反抗精神、也不再認為英雄化法國地下反抗運動者有其必要。跟曾在奧許維茨集中營受難的義大利作家 Primo Levi 一樣,二戰終戰將近三十年後,他們越來越清楚體認到,人能不能過道德的生活,與民族性無關,但與所生存的政治、社會體制環境非常有關。專制威權透過「去人性化」的管制措施奴役人民,對人的道德心靈造成的傷害難以估算。[13] 緹昂在 1973 年修訂版的《拉文斯布呂克集中營回憶錄》針對這一點也做了認錯告解式的表達:

介於 1939 與 1945 年間,我跟許多人都陷入迷思,想要樹立區別標誌、以便清楚區分國族特色,因此喜歡說「他們做了那種勾當」、「我們打死也做不出那種事」….. 等等。今天我絕不再相信這種說法行得通。反之,我確信,世界上沒有哪一個族群的人可以安然地說,他們完全不需要面對自己集體的道德罪行曾經引發過重大災難的問題。[14]

緹昂在過世前一年出版了《戰爭與和平的鬥爭》一書(Combats de guerre et de paix, 2007)。在書裡,她仍不忘再次強調:「不可因愛國心犧牲真理」。

掩藏住的,不會消失,只是潛入土裡,未來長出讓後人更難收拾的怪異扭曲後果。2003 年,梵蒂岡公開二戰期間教廷與納粹往來的機密檔案。2009 年,法國最高行政法院(Conseil d’Etat)正式對法國政府在二戰期間把七萬六千名猶太人遣送到奧許維茨集中營之事作出判決,要求法國應負起責任並予以賠償;2014 年,法國國家鐵路公司為曾經幫助載運猶太人到集中營,賠償猶太人六千萬美金。2015 年 12 月 28 日,法國政府將 1940 至 1944 年間與維奇政府相關的二十多萬份文件解密公開,涵蓋的範圍包括內政部、外交部、司法部與警察部門。法國的二戰歷史記憶正開始踏上轉型正義之路。長期以來,對二戰「維希政權」(Vichy regime)及所謂「法國反抗運動」(French Resistance)的歷史迷思,也正慢慢在撥開雲霧中。[15] 從目前的研究結果可以看出,不少過去知名的「反抗運動者」— 例如前法國總統密特朗(François Mitterrand, 1916-1996)—在二戰剛開始的時候都是親納粹的「維希政權」支持者,他們直到 1942 或 1943 年左右才開始轉向反抗運動陣營。

不僅集中營是道德的灰色地帶,歷史記憶裡也有太多灰色地帶。只習慣用英雄化、黑白分明化的眼光來看轉型正義需要處理的歷史,甚至想藉此打造特定的國族意識,反而常常會阻撓我們好好去看人性在極權專政體制下會產生的諸多問題。

現任德國聯邦秘密警察檔案館(BStU)特任官 Roland Jahn 在官網上寫下一句話:「我們對極權專政了解越多,越知道如何打造民主政治。」對台灣而言,我們追求的價值如果是「民主」,那就應該有更多的勇氣,讓歷史真相的追求邁向公共化,透過理性的討論,大家互相啟發。在學習面對極權政治下扭曲的人性時,也學習去認識,不是「春秋之筆」的「嚴善惡之辨」可以帶領我們走入歷史的灰色森林,而是更多公民社會的價值覺知與對人性有限性溫柔的瞭悟。如同緹昂在她最後一本書封面上所露出的目光,那麼深邃有力、同時卻也悲憫和煦。

參考文獻:

- [1] Robert Gildea, Fighters in the Shadows: A New History of the Frech Resistance (Cambridge MA.: The Belknap Press, 2015), 66-69, 165, 499.

- [2] Germaine Tillion, Ravensbrück (Neuchâtel: Cahiers du Rhône,1972).

- [3] Germaine Tillion, Le Verfügbar aux Enfers: Une opérette à Ravensbrück (Paris: La Martinière, 2005).

- [4] Henry Samuel, “Diary of Nazi survivor turned into an opera,” The Telegraph (June 2, 2007), http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1553410/Diary-of-Nazi-survivor-turned-into-an-opera.html (accessed Jan. 2016).

- [5] Alison Rose, “Déchiffrer le silence”: A Conversation with Germaine Tillion,” Research in African Literatures 35,1 (2004): 166.

- [6] 引自:Alison Rose, “Déchiffrer le silence: A Conversation with Germaine Tillion,” Research in African Literatures 35,1 (2004): 167.

- [7] 英譯轉引自:Donald Reid, “Germaine Tillion and Resistance to the Vichy Syndrome,” History & Memory 15, 2 (Fall 2003): 36-63, here 38.

- [8] Ibid., 47-48.

- [9] Tzvetan Todorov, Facing the Extreme: Moral Life in the Concentration Camp (New York: Henry Holt and Company, 1996), 37.

- [10] Ibid., 36, 77, 126.

- [11] Henry Rousso, Vichy Syndrome. History and Memory in France since 1944, revised edition (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994).

- [12] Donald Reid, “Germaine Tillion and Resistance to the Vichy Syndrome,” 43-47.

- [13] Tzvetan Todorov, Facing the Extreme: Moral Life in the Concentration Camp, 126.

- [14] Germaine Tillion, Ravensbrück (Neuchâtel: Cahiers du Rhône, 1973), 213.

- [15] Robert O. Paxton, “The Truth About the Resistance,” The New York Review of Books (Feb. 25, 2016), http://www.nybooks.com/articles/2016/02/25/truth-about-french-resistance/ (accessed April. 2016).