名作家朱天文與朱天心為大家素所熟知的動保積極人士,多年來她們姊妹天天在辛亥捷運站住家附近巷弄餵食流浪貓,除了社區居民不諒解之外,好朋友們也經常規勸她們要把時間用於更重要的事──譬如寫作。其實何止別人不易了解她們的餵食行為,連她們自己都不見得能夠明瞭自己行為的原則。朱天心在《三十三年夢》中說:

「我和天文都不解為何在左望望,右看看,作家們都優雅悠閒度日的這中年,我們會天天救火似的跑散人形?」

作為朱家姊妹文學作品的批評者兼朋友,黃錦樹的勸言應該是最誠摯的。他在評論《三十三年夢》的文章中寫道:

「身為那些政治-社會行動的局外人,我最關心的還是作品。也曾以朋友的立場致函相勸〔那樣的朋友想必不少〕,提醒她「每個人真正擁有的時間是有限的」。她在書裡是這麼回應的,「令我比較感慨的是,他們都以為這是可以選擇的,看到路邊一隻被車撞成半身不遂爬行的貓如何選擇?……」〔377〕依社會行動的邏輯,當然沒得選擇。但我們也知道,街貓瀕危之時,太平洋上小日本正日以繼夜的以科學研究的名義補殺鯨魚,以滿足超市生鮮肉品的需求;跨國集團為擴大油棕園種植,雇用印尼勞工日日焚燒原始林,諸多來不及研究的動植物千萬年演化的奇蹟付之一燼;每個偏鄉都有吃不飽的孩子,每座大森林都有山老鼠……。身而為人〔而非觀音菩薩〕,我們不得不做選擇。」(黃錦樹〈藤壺與盟誓〔增訂版〕〉)

其實,這樣的勸言,不論出於批評者或朋友的身分,都是沒有用的,因為它的基礎是功利主義,而朱家姊妹餵食流浪貓的哲學基礎,是反功利主義的;它更近於康德的道德哲學。

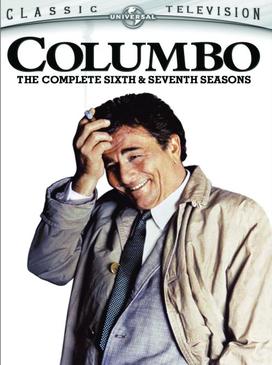

流浪貓和鯨魚之間選擇,乃至於流浪貓和寫作之間選擇,都是類似於所謂「電車問題」(trolley problem)的兩難困境。這個兩難,因為哈佛大學教授邁可.桑德爾(Michael J. Sandel)關於「正義」的講座及其《正義》一書的流傳,近年來已廣為人知。

「電車問題」

所謂「電車問題」是一個思想實驗,它利用假設的情境來凸顯人們面臨某種選擇時可能遇到的道德兩難。「電車問題」最早由菲利帕.福特(Phillipa Foot)在一篇討論「雙重效果理論」(the doctrine of the double effect)如何用於墮胎問題的學術論文中提出。福特的「電車問題」是這樣的:

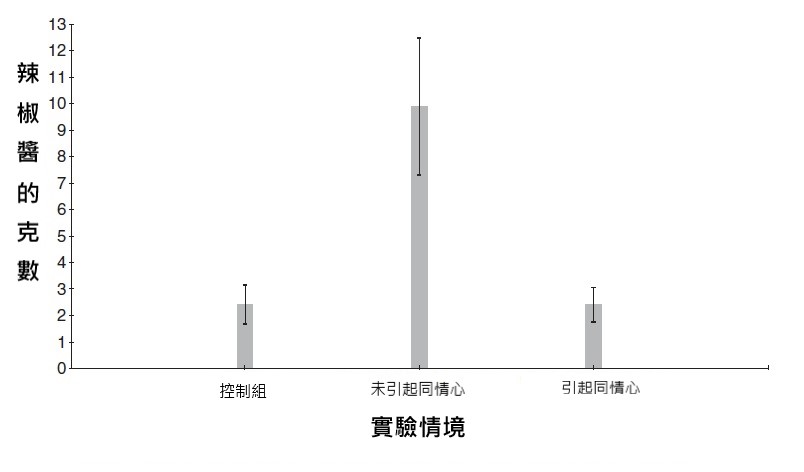

有一輛失控的電車,它的剎車失靈,但是能夠轉換軌道。電車的駕駛員注意到前方軌道上有五個工人,如果電車繼續前駛,必然撞死他們。電車還來得及轉換到另外一條岔出的軌道,可是這條軌道上也有一個工人。駕駛員面臨的選擇是應該繼續前行(而撞死五人)或轉換軌道(而撞死一人)?

這裡的道德問題是:電車不轉彎,會死五個人。電車轉彎,可以有活五個人的正面效果,同時也可以預見會有死一個人的負面效果。但如果死一個人可以救活五個人,那麼電車駕駛員選擇轉換軌道的行動在道德上是否站得住腳?

「電車問題」雖然只是個思想實驗,類似的問題在現實世界裡並不罕見,例如飛機失控時,如果正常航向前方是人口稠密的都會區,駕駛員是否應該轉向讓飛機撞毀在人口較少的區域?一般人被問到這樣的問題時,大都會給予肯定的答案。「雙重效果」理論正是說只要行動者的意圖是正面效果而不是負面效果、正面效果充分大於負面效果、而且行動者能夠用心減少負面效果的危害,則在道德上,選擇這樣的行動是可以被容許的。

問題是:正面效果與負面效果孰大孰小並不是那麼容易判定,它通常會牽涉到功利的計算,而功利的計算,又會牽涉到個人的利益和偏好。為什麼五個人的生命一定比一個人的生命有較大的份量?如果那五個人年紀都老了,兒女也都成年,而這一個人年紀還輕,有一群嗷嗷待哺的小孩呢?桑德爾在他的書中批判用功利主義「最多數人的最大幸福」原則作為選擇行動的標準,但是相較於功利計算的問題,他更著重的是道德原則的問題。

桑德爾《正義》一書中討論康德的自由主義道德哲學以及其對邊沁功利主義的批判。康德認為道德律令必須是放諸四海而皆準的普世原則,從異質性的利益和偏好推得的原則不能成為道德的基礎。道德行動必須是純粹的義務,如果行動是出於功利計算的動機,便不具道德價值。如果功利不能是道德的基礎,那麼什麼才能是道德的基礎呢?康德認為這基礎本身必須是目的,不可以是手段,而且只有人才合乎這個條件:只有人,其存在本身才是目的,才具有絕對價值;因此,道德基礎必須建立在人的尊嚴以及對人的尊嚴的尊重之上。

桑德爾從「電車問題」起頭來介紹功利主義和自由主義的道德哲學,他指出當人們面對類似的道德兩難困境時,不同的道德原則會導致不同的選擇:在「電車問題」上,功利主義的信徒會選擇轉換軌道,而康德的信徒會不願意拿無辜的生命當作工具來達到「最多數人的最大幸福」。

流浪貓 vs. 鯨魚 vs. 寫作

餵食流浪貓的道德困境,可以從黃錦樹對朱天心的勸言中很清楚的看出來。「街貓瀕危之時,太平洋上小日本正日以繼夜的以科學研究的名義補殺鯨魚」,為什麼選擇救流浪貓而不選擇救鯨魚呢?提到日本人捕殺鯨魚,相信黃錦樹不是故意要刺傷朱天心,但在《三十三年夢》中,朱天心明明提到,2010年母女同看日本人捕殺鯨豚的紀錄片《血色海灣》(The Cove)之後,謝海盟因質問她為何還要到日本旅遊,與她冷戰了三年之久,直到海盟發生車禍後才和她講話。黃錦樹的勸言明顯地係基於功利主義原則:鯨魚被捕殺的問題,不比流浪貓的問題還嚴重嗎?如果這答案還不夠肯定,那麼偏鄉吃不飽的孩子的問題,不比流浪貓的問題還嚴重嗎?如果可以對被捕殺的鯨魚、吃不飽的孩子視而不見,為何不能對流浪貓視而不見,而專心寫作,讓妳在有限的時間裡,能夠作出更好、更重要的事呢?

然而,正因為每個人的時間有限,要專心寫作,便不能每天在興昌里巷弄餵食流浪貓。選擇專心寫作也許可以帶來符合自己作為一位作家利益的更大的功利,但也可以預見那些流浪貓的命運。功利的計算,畢竟只能對秉持功利主義道德原則的人有用。對於朋友們好心的勸言,朱天心寫道:「令我比較感慨的是,他們都以為這是可以選擇的,看到路邊一隻被車撞成半身不遂爬行的貓如何選擇?一窩尚未開眼、母貓去找食物未歸或已被車撞死的奶貓,可如何選擇?…強烈颱風或寒流來襲的夜晚,那街燈下一個個等待的飢餓剪影這能選擇?」對於朱天心,這不是選擇的問題,這是沒得選擇的問題。

朱天文也曾對我說:「我也希望能夠眼不見為淨。」言下之意:做不到,即使結果是:「十年一覺動保夢,贏得小說荒廢名。」。

做不到,是因為把貓的生命當作目的。做得到,就是把貓的生命當作手段,以之追求用自己利益尺度計算出來的更大功利。願意把康德道德原則施用於貓的人,那是做不到的。

貓猶人也

朱家姊妹的友人們當然會說:康德只說人是終極目的;貓又不是人,為什麼要以貓為終極目的?這種說詞,胡蘭成早就對少女天心說過。根據朱天文的回憶:

「還有我們家的貓狗之多,素已惡名昭彰。他先搬出孟子,講那段有名的先王之道,親親而仁民,仁民而愛物,禮有親疏尊卑,楊子為我,是無君也,墨子兼愛,是無父也。再請出聖經,講神要世人曉得有個分別清好的秩序。人倘是對天下抱有大志,貓狗這些都是小事,說改就改。抱貓狗是小女孩做的,天心停止抱貓狗才從小女孩升做大人。人要去私,對貓狗也是私。人要鞭撻自己,以冷水潑體使自己清醒不溺於情。抱抱貓狗,一定會使孔子搖頭,基督也不歡喜的。他寫信道,『待貓狗如人,乃會虧待了人,也怠慢了主。如果基督來到門口,而你對祂說,請您不要進來,客廳裡都是貓狗。基督就會差遣我對你說,把貓狗趕到狗棚貓窠去吧,因為神要使萬物各得其所。』」(朱天文《花憶前身》:〈阿難之書〉)

以朱家姊妹年輕時對胡蘭成的服膺,他講得口乾舌燥的這番話都聽不進去,更何況其他人?「抗日份子」黃錦樹也只好自我安慰說愛貓總比愛「狐」好:

「從狐〔當年胡在台北被圍剿,朱西甯嘗著《獵狐記》為之抱不平〕到貓,這圖騰物、愛的對象物的轉換,對作者而言也許倒是個好兆頭,一個可能的新的開端。在胡的老式的愛的差序格局裡,貓狗之類的動物是不該被那樣尊貴的對待的。」(黃錦樹〈藤壺與盟誓〔增訂版〕〉)

愛貓橘子暗夜被野狗咬死當下,朱天心在「街燈未熄的灰明街頭」,從「提款機上窄窄的鏡子裡」,發現她頭髮白了。她抱著橘子屍身回家,用她天天穿的水藍色睡衣蓋著牠,讓群貓向牠告別,並動員全家追緝野狗要為牠復讎。之後一年至《三十三年夢》完稿,夜夜抱著牠的骨灰甕入眠。這樣的感情,比起胡蘭成死後年復一年儀式性地遊京都,並數次帶領父母幼女親謁胡在福生的墓地,似乎並無不及。也就是說:對朱天心而言,貓之異於人者,幾希。

然則我們也就不必為朱家姊妹以康德道德哲學的立場摒棄功利主義、堅持餵食流浪貓的立場而感到詫異了。

後記:漫遊者的故事

這篇文章在我部落格刊出後,我在德州大學以前的學生,現任中研院副研究員盧倩儀,以她多年參與動保的經驗,在個人臉書上回應了我的文章。除了表示同感外,她還作了一些論述,其中談到:

「桑德爾雖然給功利主義低分,給道德高分,但「標準」依然是個問題。他認為社會要透過說理、論述、溝通來共同訂定社會集體認定依循的標準。這幾年台灣(含官方政策)對待流浪動物的態度逐漸改變,正是包含天心、電影「十二夜」、「湖光」醫院林雅哲院長、「台灣之心」等動保團體、及許許多多不可能一一列舉的、觀念想法各異的個人或團隊不斷說理、論述、溝通(當然有時還會吵架!)的結果。」

桑德爾在《正義》一書中並未完全擁護康德式的自由主義道德原則。他認為這些原則,包括當代學者約翰.羅爾斯(John Rawls)所主張的「無知之幕後的假想社會契約」(hypothetical social contract under the veil of ignorance)都要求正義思考不但要超越個人的利益與偏好,也要從個人的目的、情感、認同、記憶抽離出來。1980年代,包括桑德爾的一批自由主義批判者認為這是不可能的;他們主張道德原則不能獨立於型塑人們認同的社群與傳統。這種理論,一般稱作「社群主義」(communitarianism)。

桑德爾的社群主義,也許作為小說家的朱天心會特別感到貼切,因為他採取了蘇格蘭哲學家阿拉斯代爾.麥金太爾(Alasdair MacIntyre)在《追尋美德》(After Virtue: A Study in Moral Theory)一書中提出來的「人是講故事的動物」的立論途徑。麥金太爾認為每個人的一生都是一個追尋的旅途;她既是這段旅途的敘述者,也是故事中的角色。在人生的旅途中,當我們自問:「我要做什麼?」的時候,我們必須要先知道我們究竟是在哪些故事裡的角色、和我們的角色有關係的還有哪些人、還有我們所來自的究竟是怎麼樣的過去?對於麥金太爾而言,從目的、情感、認同、記憶抽離出來的個人是無法追尋美德的,因為我們的行動從來就不是自己起頭的單獨行動,而只是故事發展中既有行動的一部分。我們甚至不是我們人生故事的唯一作者;我們頂多是共同作者罷了。要追尋美德,我們必須與我們所歸屬的故事達成和解,這包括紛雜的社群和分歧的記憶。

在流浪貓的議題上,和解是必要的,因為行動的外溢性(externality),不論餵食或捕殺都會影響到社區的共同生活。社區中的人們有各自的故事和角色,而這些故事和角色又相互穿插為文;餵食流浪貓的行動不可能孤立在別人的故事之外而在自己的故事之中稱為美德。朱天心在《三十三年夢》中敘述了她自己人生這一段過程中漫遊的故事,包括她與她的同工們在興昌里、在台北市鍥而不捨地「透過說理、論述、溝通」與社區達成和解,共同推行「街貓TNR」計畫的辛酸,這正是桑德爾社群主義道德哲學的絕佳範例。

參考書目:

- Foot, Philippa. 1967. The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect. Oxford Review 5:5-15.

- MycIntyre, Alasdair. 1984. After Virtue: A Study in Moral Theory.Notre Dame: University of Notre Dame Press.

- Sandel, Michael J. 2010.Justics: What’s the Right Thing to Do? New York: Farrar, Straus and Giroux.(中譯本:《正義:一場思辨之旅》,邁可.桑德爾著,樂為良譯,雅言文化出股份有限公司。)

- 朱天文,1996,《花憶前身》,麥田出版社。

- 朱天心,2015,《三十三年夢》,INK印刻出版。

- 黃錦樹,2015,〈藤壺與盟誓〔增訂版〕〉。

原刊載於Tse-min Lin 的部落格