草率分析機率,是帶著正義面具的暴力

粗暴的正義

如果你想瞭解某件事的機率,例如在犯罪現場發現的 DNA 是否與被告的 DNA 相符,那麼你必須以良好的統計數據為基礎。但近年來,構成良好基礎的東西已出現變化。對許多人來說,就像安琪拉.賽尼 (Angela Saini) 所說的,傳統的統計數據需用18世紀的一個想法加以翻新。

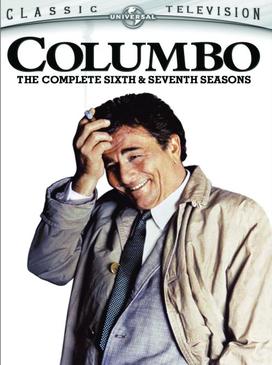

不修邊幅的神探可倫坡,總能抓到他想抓的人。我們拿這齣美國知名電視影集在1974年播放的某一集來說吧。該集中有個攝影師殺了他的妻子,還把整件事偽裝成一場手法拙劣的綁架案,但在偵探可倫坡發現了一個詭計,終於揭發整件事情之前,這是一齣完美的犯罪。可倫坡在一個架子上放了十二台相機,然後引誘凶手從架上取下拍下受害人被殺前影像的那台相機。看守的警察對凶手說:「先生,你剛剛讓自己捲進事端了。」

事情若有這麼簡單就好了。無論是不是凶手,每人去拿相機的人都有十二分之一的機會隨機拿到同一台相機。在法庭上,這樣的證據根本站不住腳。但,如果它站得住腳呢?

這種機率陷阱不只出現在犯罪小說裡。「發生統計錯誤的頻率高得驚人,」英國索爾福德大學數學家雷.希爾 (Ray Hill) 說,他曾在幾個著名的刑事案件中提供證據。「我總在證據說明中發現人們沒注意的例子。」他說。

其中根本原因在於人們草率地分析機率,玷汙了公正性,甚至可能讓無辜者啷噹入獄。隨著人們在判案時越來越仰賴「確定」的數據,像 DNA 配對,這問題變得越來越嚴重。有些數學家呼籲,法院應開密集課程,把證據的重要性放在第一要務。他們需要什麼呢?貝氏機率能公斷一切。

有兩億分之一的機率,你與罪犯有相同的 DNA

這呼籲出自湯馬斯.貝氏 (Thomas Bayes) 的研究,他是18世紀英國一名數學家和神職人員,他曾針對該如何計算條件機率做出說明。條件機率是指某一件事發生的機率,取決於其他事件發生的機率。這正是刑事案件面對的問題,因為辦案人員會清查所有證據,以確認被告無罪或有罪(請參見下面的「法庭上的貝氏統計」)。

那麼,數學看來很適合使用在法庭上,但法官和陪審團其實常常太過依賴直覺判案。有個讓人吃驚的案例發生在1996年,那是跟英國男子丹尼斯.約翰.亞當斯 (Dennis John Adam) 有關的強暴案。在指認凶手時,亞當斯並未被指認出來,而他的女友也提供了他的不在場證明。但他的 DNA 與犯罪現場的精液匹配,而這是兩億分之一的機率,這個證據很可能讓任何一位陪審員判他有罪。

然而,在這裡我們必須面對的問題是,這個數字到底說明了什麼。實際上,這數字並不如法庭和新聞界一般以為的那樣稀罕。他們往往認為,既然這些精液只有兩億分之一的機率不是亞當斯留下的,因此他不太可能是無辜的。就像我們稍後會明白的,這數字實際上代表,若我們隨機在大眾之中取得 DNA,那麼我們將有兩億分之一的機會,拿到與犯罪現場精液相符的 DNA。

這兩個意義的差異十分微小,卻至關重要。在一群(假設是一萬人)可能犯下罪行的人之中,有人的 DNA 與犯罪現場 DNA 相符的機率是兩億分之一,或是兩萬分之一。這樣的解釋對亞當斯來說仍然不太妙,但不至於完全毫無希望。

法庭上的貝氏統計

你能成為貝式陪審員嗎?就像下面例子所示,它並不是一個直截了當的判斷。假設你有個來自犯罪現場的證據E,那是一灘血跡,或是一段衣服線頭,並且與嫌犯身上的東西相符。這些東西會如何影響你對嫌犯清白的看法或假設 H?

貝式定理會告訴你如何在給定的 E,計算出 H 的機率。亦即:(H的機率)乘以(在給定的 H 下,E 的機率),再除以(E 的機率)。或是,如果用標準的數學符號來表示,會是這樣:

P (H | E) = P (H) × P (E | H) / P (E)

假設你擔任一起攻擊案的陪審員,到目前為止你有60%相信被告是無辜的:P (H) = 0.6。然後有人告訴你,被告的血型和犯罪現場留下的血型都是 B 型,而世界上有10%的人是這種血型。這件事會如何改變你的看法?被告的嫌疑應該更大或是更小?

法醫專家給你的機率,是在一般清白大眾中找到與證據相符的人的機率:P (E | H) = 0.1。要應用貝式公式並發現 P (H | E),也就是你對被告為無罪的新看法,你需要的是數量 P (E),也就是他們的血液與犯罪現場血液相符的機率。

實際上,這個機率取決於被告無罪或是有罪。如果他們是無辜的,他們就和所有人一樣都是0.1;但如果他們有罪,那就是1,因為他們的血液確定與現場血液相符。這個洞見讓我們可以在無罪 (H) 或有罪 (不是H) 的狀況下加總血液匹配的機率,進而計算出 P (E):

P (E) = [ P (E | H) × P (H) ]+[ P (E | 非H) × P(H) ]

= (0.1 × 0.6) + (1 × 0.4) = 0.46

所以,根據貝式公式,修正過的無罪機率是:

P (H | E) = (0.6 × 0.1) ÷ 0.46 = 0.13

正如你所想的,若採用這個方法,無罪的機率便下降了。如此一來,被告有罪的機率,也許比你一開始想的高了四到五倍。

當常識與正義背道而馳

亞當斯的辯護團隊,非常擔心陪審團可能會曲解機率,因此找來牛津大學統計科學家彼得.唐納利 (Peter Donnelly) 協助。「我們設計了一個問卷調查,透過貝式推理,幫助他們整合所有證據。」唐納利說。

然而,他們未能說服陪審團相信貝式方法的價值,最終亞當斯還是被定了罪。他上訴兩次皆鎩羽而歸,上訴法官最終裁定陪審團的任務是「不要用公式來評估證據,而是用他們的常識來判斷。」

但如果常識與正義背道而馳,又該如何呢?對英國蘭開斯特大學的數學家大衛.露西 (David Lucy) 來說,亞當斯的案例說明了傳統文化必須有所改變。「在某些情況下,統計分析是評估證據的唯一方法,因為直覺有可能導致謬誤的結果,」他說。

在錯誤發生前便發現它

倫敦瑪麗王后大學計算機科學家諾曼.芬頓 (Norman Fenton),曾在刑事案件中擔任防務小組的工作,他提出一個可能的解決方案。他和同事馬丁.尼爾 (Martin Neil) 合作,研發了一個按步驟出現的圖片系統和一棵決策樹,藉此幫助陪審員瞭解貝式推理。這兩人說,一旦陪審團相信這方法有效,專家們就能把貝式定理使用在類似這種「黑盒子」的案件中,計算出每個證據所指出的無罪或有罪機率。「人們不會質疑電子計算機執行的步驟是否正確,那麼為什麼在這裡就要質疑呢?」芬頓問。

這個建議很有爭議。根據其結論來說,我們可能在單一計算中看到公平審判的結果。用貝式機率處理DNA和血型配對的效果很好,但若事涉將外貌和行為等因素量化,難度卻變得更大。「不同陪審員對證據會有稍微不同的見解,而這不是數學家可以代勞的事,」唐納利說。

唐納利認為,法醫專家應接受統計學的教育,以便在錯誤發生之前就能發現它們。從類似亞當斯這樣的案例發生以來,美國和英國的法醫專家確實已開始學習統計學;然而,律師和陪審員受到的統計訓練仍然很少,如果真有的話。

真實的五個謬誤

隨著五個真實謬誤的出現,我們實在無法感到自滿。唐納利說,這些來自法律教科書的真實案例顯示,人們要求翻新統計分析的呼籲,並不是要讓數學家把他們的思考方式強加在整個世界上。「正義必須仰賴每一個人都能在不確定的情況下,適當地進行推理。」他說。

一、檢察官的謬誤

「檢察官謬誤是種非常容易犯的錯,」英國肯特市一家證據顧問公司首席法醫顧問公司的伊恩.埃夫特 (Ian Evett) 說。這種謬誤混淆了貝式公式對兩種機率之間所做的微妙區分。P (H | E) 這機率是指一個人與部分證據相符的情況下,他是無辜的機率;P (E | H) 這機率則是指一個人在無辜的情況下,他與部分證據相符的機率。第一個機率是我們想知道的,第二個機率則通常是法醫告訴我們的。

不幸的是,即使是專業人士有時也會把這兩個機率搞混。例如,1991年在英國曼徹斯特,安德魯.迪恩 (Andrew Deen) 強暴案正在審判時,一位專家證人同意該(精液的)DNA 樣本「不是安德魯.迪恩留下的機率是三百萬分之一。」

然而那樣說是錯的。在一般大眾之中,任何無辜者的 DNA 與犯罪現場的精液相符之可能性是三百萬分之一;也就是說,這是 P (E | H)。英國大約有六千萬人,很少有人的 DNA 會與犯罪現場相符。根據有多少人可能會承認自己犯下罪行來說,就算迪恩的 DNA 與犯罪現場遺留的精液相符,但他無罪的機率—或說 P (H | E) —實際上還是比三百萬分之一要大上很多。

在上訴時,迪恩有罪的判決被撤銷了,讓一群類似案件也成功獲得程度不一的翻案,有些還出現讓人驚訝的結果。例如,警察發現一名在2008年入獄的加州人,他的 DNA 與三十五年前一起姦殺案留下的證據相符。

二、終極議題的謬誤

迪恩的起訴案在快發生機率謬誤之前結束了。然而在陪審團的想法裡,它可能會變成「終極議題」的謬誤:明確將(小的)數字 P (E | H) 等同於嫌犯無罪的可能性。

在1968年的洛杉磯,這個終極議題的謬誤讓黑人馬爾科姆.柯林斯 (Malcolm Collins) 和他的白人妻子珍娜啷噹入獄。乍看之下,這個案子似乎沒什麼可質疑的:一位年長女士被一位金髮白人女性和蓄鬍的黑人搶劫,他們雙雙跳進一輛黃色汽車後逃逸。根據一位專家的計算,要找到一對符合這種組合男女的機率,是一千兩百萬分之一。

警方相信了專家的話,而陪審團也不假思索地相信這看法。他們認為,站在法庭上的這對黑白男女,只有一千二百萬分之一的機率不是作案的那對,而這也是他們無辜的機率。

然而,警察和陪審團都錯了。在像洛杉磯這樣的城市裡,數以百萬計來自各種族的人都住在這裡,或是經過這裡,所以有其他類似種族組合的男女大有可能存在,因此柯林斯夫婦有更平均或更高的機率是無辜的;更不用說,受害者對嫌犯的描述本身可能根本是錯誤,這一點有助於上訴時扭轉被告的有罪判決。

三、忽視基本比率

任何想靠 DNA 分析快速得到判決的人,都該意識到遺傳證據也許並不可靠。這個世界有七十億人,就算發現相同基因的機率是十億分之一,也可以在這世上找到七個相符的人。

所幸,間接證據和法醫證據往往會把可能是嫌犯的那群體迅速切成小團體。但是,忽略你的「基本比率」—也就是可能符合的那群人—會讓你得到錯誤的結論。而且這樣的事不只發生在法庭上。

舉例來說,看看醫生幫你動手術的狀況。假設你剛剛被檢查出罹患了不治之症,而罹患這疾病的機率是一萬分之一。這個檢查的準確度為99%。那麼,你罹患該疾病的真正機率是多少呢?

答案是不到1%,原因是這種疾病非常罕見,這表示即使檢查擁有高達99%的準確率,出現偽陽性的機率會遠遠超過實際患病的機率(見下頁圖)。這就是為什麼進一步檢查而將機率縮小,是這麼重要。並不是只有像我們這樣的一般人,才會被這種反直覺結果所困擾。根據調查顯示,有85-90%的健康專家,都會搞錯這東西。

四、被告的謬誤

在法庭內,能把統計數據按對自己有利的方式詮釋的人,並不只有檢察官。就我們所知,辯護律師也會出現「挑櫻桃」的機率(譯注:挑櫻桃是指,只談支持論點的理由,而不談反對論點的理由)。

例如,1995年前美國足球明星O.J.辛普森 (O.J. Simpson) ,因謀殺前妻妮可.布朗 (Nicole Brown) 及其友人而受到審判。在此多年之前,辛普森曾被控家暴,對此他不承認自己有罪,但也未替自己辯護。為了淡化這件家暴案,在 O.J. 辛普森的辯護顧問團裡,有個名叫艾倫.德爾霍維茨 (Alan Dershowitz) 的顧問,他說在曾被丈夫或男友施暴的所有女性中,只有不到千分之一的人被伴侶殺害。

後來,賓州天普大學的數學家約翰.艾倫.保羅斯 (John Allen Paulos) 表示,這數字可能是真的,但並非最重要的事。由於貝氏算法會將所有相關事實的資訊都計算進去,所以一名女性若曾遭虐待再被殺害,那麼凶手有80%的機率會是她的伴侶。

但這也許還不是故事的全貌,加州大學爾灣分校的犯罪學家威廉.湯普森 (William Thompson) 就表示,在所有遭殺害的女性中,無論她們有沒有被施暴過,如果有超過80%的人都是被伴侶所殺,那麼「有沒有虐待就根本不具判斷價值,」他說。

五、相關證據謬誤

有時候,早在貝式統計能發揮作用之前,數學邏輯就已離開法庭,變得無用武之地,這是因為我們根本誤用了機率。

就相關證據謬誤來說,這是英國近期最惡名昭彰的一起正義受挫的案例。1991年11月,莎麗.克拉克 (Sally Clark) 被控趁孩子睡覺時,將他們窒息而死。兒科醫生羅伊.梅多 (Roy Meadow) 作證說,兩個孩子皆自然死於初生嬰兒猝死症(SIDS,或稱嬰兒促死)的機率為七千三百萬分之一。他之所以得到這數字,是因為他將個別孩童罹患初生嬰兒猝死症的機率八千五百分之一相乘起來。也就是說,該醫生將克拉克家中的兩起死亡案件,當成彼此獨立的事件來處理。

但,為何這兩起死亡案件是獨立事件呢?對此,英國皇家統計學會在上訴時表示,「可能有未知的基因或環境因素,讓某些家庭特別容易罹患初生嬰兒猝死症。因此發生過這種事件的家庭,更有可能發生第二起這樣的案件。」

「即使當時判案的是三位傑出的法官,但他們都沒發現這個錯誤。」為辯方工作的雷.希爾 (Ray Hill) 說。他估計,如果家中有一個孩子死於初生嬰兒猝死症,那麼另一個孩子死於此症的機率,將高達60%。如此,貝氏推論算出兩個孩子發生初生嬰兒猝死症的機率大約是十三萬分之一。英國每年有幾萬個孩子出生,這表示三不五時就會發生兩起初生嬰兒猝死症。

最後,克拉克在2003年獲釋。她的案件持續發酵,讓人們反省許多類似案件。希爾說,「最近幾年,我不記得法院是否還有收到嬰兒死猝亡案件。」然而,克拉克自此不曾從被誤解的痛苦中痊癒過來。2007年,人們發現她陳屍家中,她終究成了人們對統計無知的受害者。

本文選自泛科學2018年7月選書《偶然的科學:好運、隨機及機率背後的秘密》,八旗文化。

《運動基因》立體封面72dpi.jpg)