趁著日本「立山黑部」開放之初,我帶著老婆大人參加旅行團,準備一睹世界少有的奇景「雪牆」,還有那號稱「神仙的故鄉」──上高地,而同行的還有好友小賴。

旅行社的安排很貼心,第一天晚上在日本下榻的旅館就有「無料(免費)」的大眾溫泉池可以享用,而且還是位列名湯之林。

日本的大眾溫泉池和臺灣是不同的,進入泡湯的人都需要全裸浸泡,即俗稱的「裸湯」,而且在進入溫泉池之前全身一定要沖洗乾淨,要是你大剌剌直接進池子,所有的日本人一定會覺得不乾淨,嚇得全部離開。

和小賴相約泡溫泉前,他很神祕地告訴我,一會兒在溫泉池內,要秀給我看他身上的「人魚線」。原本以為是身材線條勻稱的他要向「肥肚腩」的我示威,結果到了池子裡一看,揭曉的謎底讓我啼笑皆非。

小賴身上的「人魚線」並不是和馬總統蔡女婿身上相似的肌肉線條,而是二十年前,他在部隊服役因為「急性闌尾炎」(Acute Appendicitis)接受「闌尾切除術」(Appendectomy)後,在右下腹留下那一道長長的傷疤──小賴很不爽,為何一個看似簡單的小手術,為何會讓他留下這麼難看的傷口。

其實,這是小賴身為一個病人的誤解。對外科醫師而言,如果真的已經「確切診斷」為「急性闌尾炎」,手術本身變成只是在找尋「發炎的闌尾」(Appendix),運氣不好的可能只是像小賴一樣,拉大傷口把位置刁鑽的闌尾找出來而已,怕就怕開進去不是「急性闌尾炎」,這時的外科醫師可能一個頭兩個大,不見得下得了手術臺。

「急性腹痛」即便在現今的外科仍是門高深的學問,任這樣的病人來就醫,按部就班地工作──病史詢問、身體理學檢查(聽、觸診等)、抽血檢驗、放射性檢查等等,樣樣不得馬虎,因為有太多的病症是以急性的腹痛來表現,沒有多方考證,要醫師單憑外觀就決定病患的診斷,進而採取治療,那簡直是恐怖與草率。

「急性闌尾炎」只是「急性腹痛」鑑別診斷的選項而已,不過可別小看它,因為醫師往往得和時間賽跑,免得發炎的闌尾破裂造成了腹膜炎,那可不是短短的幾天住院和小小的傷口能解決的。

衝著小賴「人魚線」的啟發,我回溯了歷史上對於治療「闌尾炎」的演進,讓各位看看盲腸旁這條如蚯蚓般不起眼的小器官,像是條小辣椒一樣,嗆足了外科醫師一段很長的時間。

在古希臘羅馬時代,解剖學只是剛啟蒙的學問,那時候的教科書裡並沒有「闌尾」這個器官,更遑論有專門的診斷。對於急性腹痛大抵以“iliac passion”(iliac,腸骨的;passion,痛楚)或“colic(結腸的)passion”稱之。西方的醫學之父希波克拉提斯在他的醫書也提到:

「要是發炎造成的疼痛是腸子所引起的,那情況可就大大不妙!」

顯然當時有很多人死於這樣的疾病,只是沒有人在解剖病理學上下工夫,找出病因。甚至在一六一二年,彼得‧羅伊(Peter Lowe)醫師引述學者羅尼西理斯(Lonicerius)的話來爆料說,希波克拉提斯也是罹患了“iliac passion”而謝世。所以後來有人據此推論他的死是「急性闌尾炎引發的腹膜炎」造成的敗血症為主因,但本人實在不敢苟同。畢竟「急性腹痛」可以造成死亡的診斷是一大串,沒有詳實的記載妄下結論是十分牽強的。

事實上,人類對於闌尾的了解,也是歷經了一千多年的黑暗時期,因為主宰早期羅馬帝國時代的解剖學大師蓋倫,並沒有在他的解剖教科書裡畫上有關闌尾的構造,因為當時和古代的中國一樣,也是禁止解剖人體,所以蓋倫找了和人相近的物種──猴子,來解剖做為人類器官的比較,不幸的事發生了,猴子的身上是沒有闌尾這樣的器官。

混沌的情況一直維持到了文藝復興時期,由於人體解剖的管制日趨鬆散,很多人開始解剖屍體,如同我所寫的「開膛史」中,那篇〈人體的構造〉一文,不只是醫師,連藝術家如達文西、米開朗基羅等等,為了完成逼真的作品,也躲在教會的停屍間偷偷解剖屍體,畫起圖譜。

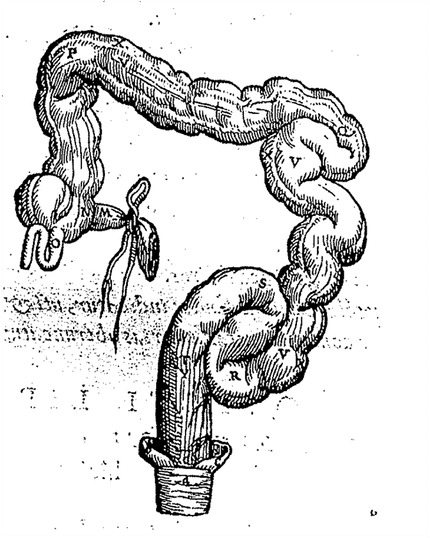

根據歷史學家考證,達文西的《大西洋手稿》裡,第一次將「闌尾」畫進了人體的構造,只不過他沒有將之命名(如圖一)。而直到一五二二年,在義大利Pavia和Bologna教書的外科教授Berengarius Carpus第一次描述了「闌尾」這個構造,在他之後的二十一年,公認得人類解剖學大師Vesalius加強了描述,並用“Vermiformis the Caecum”(Vermiformis,如蚯蚓狀;Caecum盲腸)來稱呼它(如圖二)。

「闌尾」的解剖構造到了十六世紀初才引起學者廣泛的注意,所以經由它引起的急性症狀, 直到一五六七年才被Fernelius提出第一例詳實的報告,聽起來一點也不奇怪

患者是位九歲的小女孩,因為腹瀉被她的奶奶餵食一種當時認為可以止瀉的某柑橘類果實。結果小女孩雖然止瀉了,卻也無法排便,不到一天就開始腹痛、嘔吐,接下來不到四十八小時的時間內她就死亡了。

解剖的驗屍報告提到她的闌尾是破裂的,而且還有殘存未消化的果實卡在裡面。不僅如此,腹腔內滿是發出惡臭的物質。如果以今日的觀點來解讀,小女孩應該是死於「急性闌尾炎造成的腹膜炎」,不過當時的醫師卻歸罪於「盲腸」的身上,畢竟闌尾是依附盲腸旁的一條小蚯蚓的構造罷了。

如此似是而非的報告仍充斥在日後的醫學文獻裡,而且由於麻醉不發達,使得「開腸剖肚」的手術治療無法施行,讓這類得疾病泰半以「放血」與「吃瀉劑」來交替治療,所以讓急性腹痛的病人大都死於非命了。

這種情況一直要到十九世紀外科麻醉開始發展之後才得到改善,所以闌尾發炎造成的急性腹痛外科醫師才得以剖腹處理,但醫師間仍存在很大的歧見,如「Simple typhlitis(簡單型盲腸炎)」、「Pentyphilits(盲腸旁發炎)」、「Epityphilitis(盲腸上發炎)」都有人稱呼,並沒有統一。我想這種情況也可以解釋,為什麼時至今日,還是有人會用「盲腸炎」來稱呼「闌尾炎」。

一八八六年,在美國哈佛大學醫學院的醫師Reninald. H. Fitz,第一次以「Appendicitis」來稱呼這類的病人,因為在他收集257例所謂的「盲腸炎」病人中,竟然發現大多數的病人闌尾完全破了,超乎大家原先的定見。沒想到他這麼登高一呼,很快獲得了醫界的認同,沒有多久,醫學期刊有越來越多的病例被提出,漸漸用「闌尾炎」取代「盲腸炎」。

從上述的歷史演進可以看出,現在被視為似乎是小毛病的「闌尾炎」,其治療準則的建立,也不過這百年來的工夫,更不用說它曾在歷史「暴走」了那麼長的一段時間。

看了前述的歷史發展,如果你以為「闌尾」的嗆辣程度僅止於此,那只能說文章文章篇幅有限,無法將我所讀的資料一一呈現,但是倒有兩個和「闌尾炎」有關的歷史故事,可以拿出來和讀者分享,做為日後大家閒嗑牙的題材。

第一個故事的主角是英王愛德華七世,只不過「闌尾炎」影響他的,不是他縱情聲色,聞名世界的「八爪椅」,而是他登基加冕大典。

一九○二年六月二十六日,是愛德華七世訂定「登基加冕」的日子,年逾花甲的他,終於在母親維多莉亞女王主政六十三年後,盼到了他期待已久的機會,不過老天爺似乎和他開了個玩笑,要他再等等。

六月十三日的傍晚,在加冕前忙著各項會見、閱兵和晚宴上的愛德華七世開始感到腹痛與發燒,御醫Francis Laking及Thomas Barlow被請入皇宮會診,結果兩人心中有了譜,隔天外科醫師Alfred Fripp被請到皇宮裡。

愛德華七世對法蘭西斯徵召外科醫師前來非常生氣,加上他隔天的情況好轉,於是將這些醫師又請回了。

由於登基前活動太多,愛德華七世雖然不願面對自己的病症,希望能拖過六月二十六日,但事與願違,六月十八日開始,另一波的腹痛與發燒又跟著襲來,接著在右下腹有鼓出一包東西,此時「急性闌尾炎」的診斷應該是確診了,不過他仍頑強抵抗,看看能否有轉圜的餘地。

最後,當然國王還是抵不過病魔,乖乖接受了手術,並且延後了「登基加冕」大典,但我還是很佩服他的運氣,在那個沒有抗生素治療的年代,雖然「急性闌尾炎」造成了破裂,可是英王愛德華七世沒有因此喪命,我只能用「天佑吾皇」來強調他的好運氣。

另一個歷史的故事可就精彩了,那是發生在蘇聯南極的科學考察站裡。

主角是駐站醫師Lenoid Rogozov,在一九六一年四月某一天,他忽然覺得右下腹痛,而且沒有多久他就發燒了。他驚覺自己是「急性闌尾炎」,於是勇敢地決定要替自己,也是唯一在南極的醫師手術。(見圖三)

他的手術是在局部麻醉下完成,同僚只充當遞器械的護士,以及拿著鏡子輔助他手術的工作人員。雖然Lenoid Rogozov因為疾病與麻醉的關係有些許神智不清,他還是花了四十五分鐘替自己完成了「闌尾切除術」。

看了這則故事,我只能跟著蘇聯的官方通告「Information Bulletin of the Antarctic Expedition」的腳步,大聲給Rogozov喊讚,並且稱呼他是英雄。

從「人魚線」談到「闌尾」及其種種歷史淵源與故事,相信不只是我,讀者們應該也是大開眼界。希望將來大家在親戚朋友面臨到這個病要處理時,千萬不要把它當成是小事一樁,畢竟它的診斷與治療準則的建立,也是靠了很多前輩醫師留下寶貴血汗的 結晶。

-200x200.jpg)