本文由 台灣諾華 協助刊登。

- 作者/許君咏

生物相似藥以較低的價格,提供與原廠生物製劑相仿的治療能力。像癌症需要長期使用生物製劑,來治療或控制病情的慢性病,如果使用生物相似藥的話,不僅能減輕病患的負擔,健保也才能走得長久。

「可是,生物相似藥不是原廠生產的。」這是許多人最後不選擇生物相似藥的原因,認為原廠生物製劑,一定比生物相似藥來得好,但事實真是如此嗎?

針對這個問題,長庚醫院血液科主任張鴻醫師說:「難道原廠的,就一定比副廠好嗎?」他表示修車時,如果師傅問你要換「原廠」還是「副廠」零件,你會怎麼回答?相信價格與性能交織的 CP 值,會是你很在意的點。

究竟,非原廠出產的生物相似藥,真的比原廠的生物製劑來得差嗎?還是說這其實是「原廠迷思」呢?在回答這個問題前,我們必須先了解怎麼會有「非原廠藥」出現?

在藥品專利過期之後?原廠藥與學名藥、生物製劑與生物相似藥

藥物的研發歷程很長,需要經過漫長研發以及臨床試驗,從實驗室到動物實驗、人體實驗等,才能和各國家主管機構申請藥證,這樣擁有專利的「原廠藥」,在其專利有效的期間,其他廠商不得生產、仿製。而非原廠藥、或是我們有時會聽到的「學名藥」,是指在原廠藥專利到期後,其他有能力製造的廠商便可以生產,到醫療市場銷售以及提供醫師作為處方。

張醫師舉例,在一百多年前便已存在的阿斯匹靈,過去是由德國的拜耳藥廠生產,但時間拉到現在,到處都可以看到阿斯匹靈,不會有人在意它是不是原廠藥,因為成分、內容都是一樣的。事實上,許多藥在專利到期後,便會有其他藥廠製造。

在解釋完原廠藥與學名藥後,張醫師也特別說明「原廠藥」並非是指「來自原廠的藥物」。在藥品分類中,「原廠藥」特指「在專利內,可經由化學方法合成的藥品」,例如阿斯匹靈的成份為乙醯柳酸,是能透過化學方法合成的化合物。而這些「原廠藥」在專利到期後,就會成為「學名藥」,開放給其他藥廠製造。

不過,並不是所有藥品都能透過化學方法合成出來。某些疾病是由特定的「發炎因子」所導致,要阻止發炎因子作祟,必須透過生物科技研發出的抗體來中和發炎因子,這種藥品則稱為「生物製劑」,必須透過相對複雜的生物技術才能製造。

舉例來說,我們近期常聽到的「標靶治療」,顧名思義便是找到標的進行治療,例如B細胞淋巴瘤,B細胞會表現一個叫「CD20」的抗原,因此研發對抗 CD20 的抗體,便是一種標靶治療,而抗體是一種蛋白質,因此我們便可以利用生物製劑進行治療。張醫師說明:「許多癌症都有特定抗原或是蛋白表現,而我們針對此種表現研發生物製劑與其對抗,當此種生物製劑專利到期後,其他藥廠所製造的產品便稱為標靶治療的『生物相似藥』。」

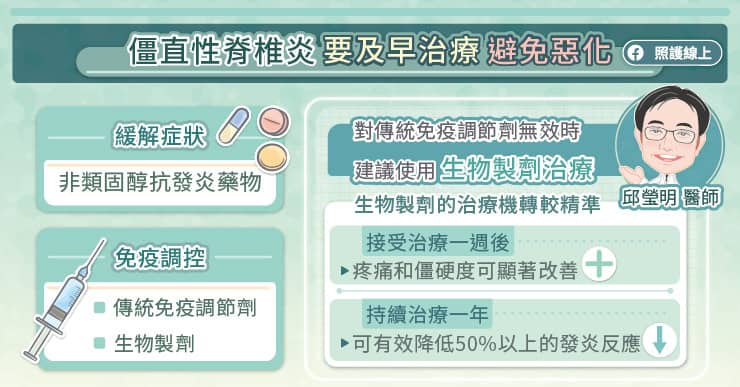

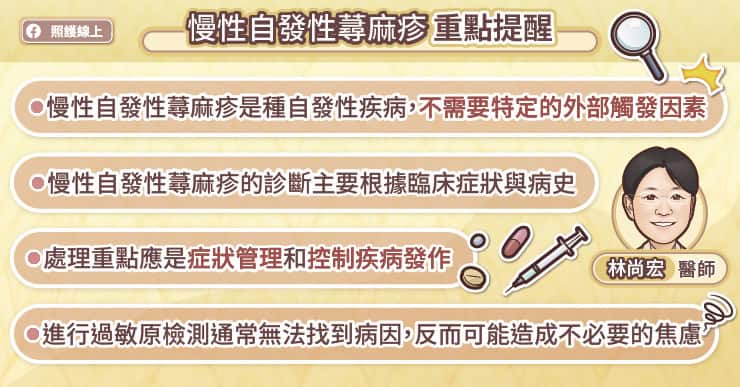

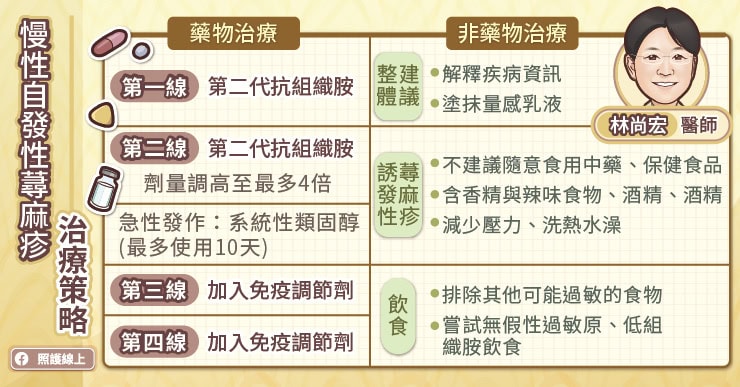

另一方面,生物製劑也常被用來治療「免疫性疾病」,因這類型的疾病經常引起發炎反應,會表現出細胞酵素,且經常為一個反應觸發另一個反應,使發炎反應越來越嚴重,因此我們可以利用生物製劑之中的蛋白質阻斷細胞酵素,在其中一個訊號端阻絕一連串的反應。

因此,生物製劑及生物相似藥大多用於「癌症治療」以及「免疫性疾病」,以及一部分「癌症輔助治療」與蛋白質有關的治療等。

為何要選擇「生物相似藥」?它可靠嗎?

無論藥品是否來自原廠,大家最重視的不外乎是安全性與治療效果。原廠藥與生物製劑是經過嚴格的臨床試驗才取得專利與使用許可,那生物相似藥在上市之前有經過臨床試驗嗎?到底要多相似才能稱為「生物相似藥」呢?

在上市之前,生物相似藥與生物製劑審核方式不同的地方在於,生物製劑已經在市場上有二十年之久,因此生物相似藥的審核著重在結構與原本生物製劑的相似度,以及對同一症狀的療效如何。

首先,必須比對生物相似藥的蛋白質序列及結構,必須和原本的生物製劑完全一樣。此外,蛋白質有不同層級的結構,例如次級結構的折疊方式也要完全相同,以及附著在蛋白質上的醣基會影響功能,也必須在不同層級的結構上達到一定程度相似,才能被稱為「生物相似藥」。

張醫師說:「生物相似藥研發時,有極大的成本是投資在實驗室端的合成分析,因為必須確認成品一級結構、二級結構、三級結構等,和參考品的相似程度達到標準。」此外,生物相似藥仍須經過短期的臨床試驗,確認安全性以及療效,才能夠核准上市。

張醫師解釋,目前生物相似藥在臺灣只是一個開端,它的發展其實並不久遠,以「B細胞淋巴瘤」為例,它的生物製劑研發大約是二十多年前,待第一波的蛋白質生物製劑專利到期,才會有所謂的「生物相似藥」出現。

而近幾年許多第一波生物製劑的專利才漸漸到期,目前臺灣核可表列的生物相似藥,雖然看似不多,「但是我們可以預期,在未來三到五年內,會有越來越多生物相似藥出現。因為原本的生物製劑已經在專利期間獨霸二十年了,證明它是有需求的,目前大小藥廠皆有在生產生物相似藥,因此生物相似藥的興起是指日可待的。」張醫師說明。

歐洲目前至少有一半的市場是生物相似藥所佔據,這幾年也越來越多人在討論藥物價格太高,然而價格高最主要的成本都是來自新藥。

張醫師說:「因此如果沒有生物相似藥,未來的藥價只會越來越高,所以在歐美國家是非常鼓勵生物相似藥的。」

世界衛生組織也曾提出「任何治療,必須要讓病人負擔得起。」生物相似藥的問世,若能夠在與原廠藥相同療效的前提下,同時減輕病患與其家屬的負擔,對於醫療平等來說會是一大進步。

但「生物相似藥」的推廣在醫療現場也常遇到難關。

張醫師坦言,最大的障礙其實是民眾的信任度,即使是在結構、成份一樣的學名藥及原廠藥之間選擇時,大多數民眾還是會選擇原廠藥,一部分原因和健保給付有關,民眾不論選擇何者,自費負擔是差不多的。但是有些疾病療程健保並非全部給付,如同前面提到的「B 細胞淋巴瘤」,在一個療程中,使用原廠藥大約需自費五至六萬元,使用生物相似藥則只需三萬五千元,幾個療程加總之下,原廠藥與生物相似藥的總花費差異可以大至十幾萬元左右。

醫病溝通——與病人共同做決定

在醫師與民眾知識的資訊不對等之下,醫師該如何和病患進行溝通呢?

張醫師強調,現在醫療重視的事情是「與病患共同做決定」,因此醫生的責任也包含讓病人知道有哪些選擇,重要的是「公正」與「溝通」,應該客觀地和病人說明,再與他共同做決定。醫生根據學術論文、主關機關的資料等科學根據,將治療與藥物的療效提供給患者與家屬參考。

張醫師說:「醫療訴諸於人性,溝通的重點是站在對方的立場看事情。很多時候病人無法在當下接受如此大量的資訊,因此我會給病人一些時間做決定,讓病患有空間來了解疾病、了解他的選擇,也能夠提高病人對治療的信任感。」

在執業多年後,張醫師表示,他年輕時總會意氣風發地想成為「英雄」,想給病人最好的治療,然而什麼是「最好的治療」呢?現在的他,最珍視的是如何「幫助」病人,設身處地的思考病人的需求,讓病人尋求醫療資源治療疾病的同時,能夠沒有後顧之憂,因此提供更多安心的治療選擇,才能真正「與病人共同做決定」。

在幫助病人的過程中,生物相似藥便成為其中重要的角色。

Sandoz 自 2006 年起,陸續取得歐盟 EMA、美國 FDA、臺灣 TFDA 的第一個生物相似性藥品核准, 十五年來持續深耕臨床,作為生物相似性藥品的領導品牌,期盼未來能幫助更多的患者。

更多生物相似藥的精采內容,請聽:藥品大補帖來啦!一次解析生物相似藥品!ft. 長庚醫院血液科主任張鴻【科科聊聊EP51】