- 本文轉載自科技大觀園,原文為《說話有什麼難的?語言學家是在研究什麼?》

- 作者 / 顧可漢|國立交通大學外國語文學系

說話是複雜且精確的動作

當你說你是語言學家的時候,人們通常會很困惑,有人可能以為你會說很多種語言,有人可能覺得你對非標準的說話方式很感興趣,這都代表人們很難把語言視為一個物件:一個需要了解更多的物件。人們會覺得,你說一些事,我聽懂了,還有什麼好多說的?

說話或許是個不費力、不須多做解釋的活動,然而這樣的想法完全忽略了其中生理與認知的複雜性。跳探戈、彈小提琴、花式溜冰這些生理活動都不比說話複雜,說話牽涉到 100 多種以上的肌肉,交互使力造成的一系列快速且精確的動作。我們都沒有察覺到我們在幼兒時期累積了廣大的語言知識,這些知識都是內隱的(tacit),也就是不易覺察到的,卻造成我們即使不知道詞性、句法等規則,依然可以說出完美的句子。

語言學家解析語言的結構

語言學家嘗試解析語言的文法,通常他們會專門研究文法的特定面向,如,音韻學、構詞學、句法學……。現存最古老的文法紀錄是 2500 年前由波你尼(Pāņini)編寫的梵語語法,包含了句法、構詞、音韻等層面。

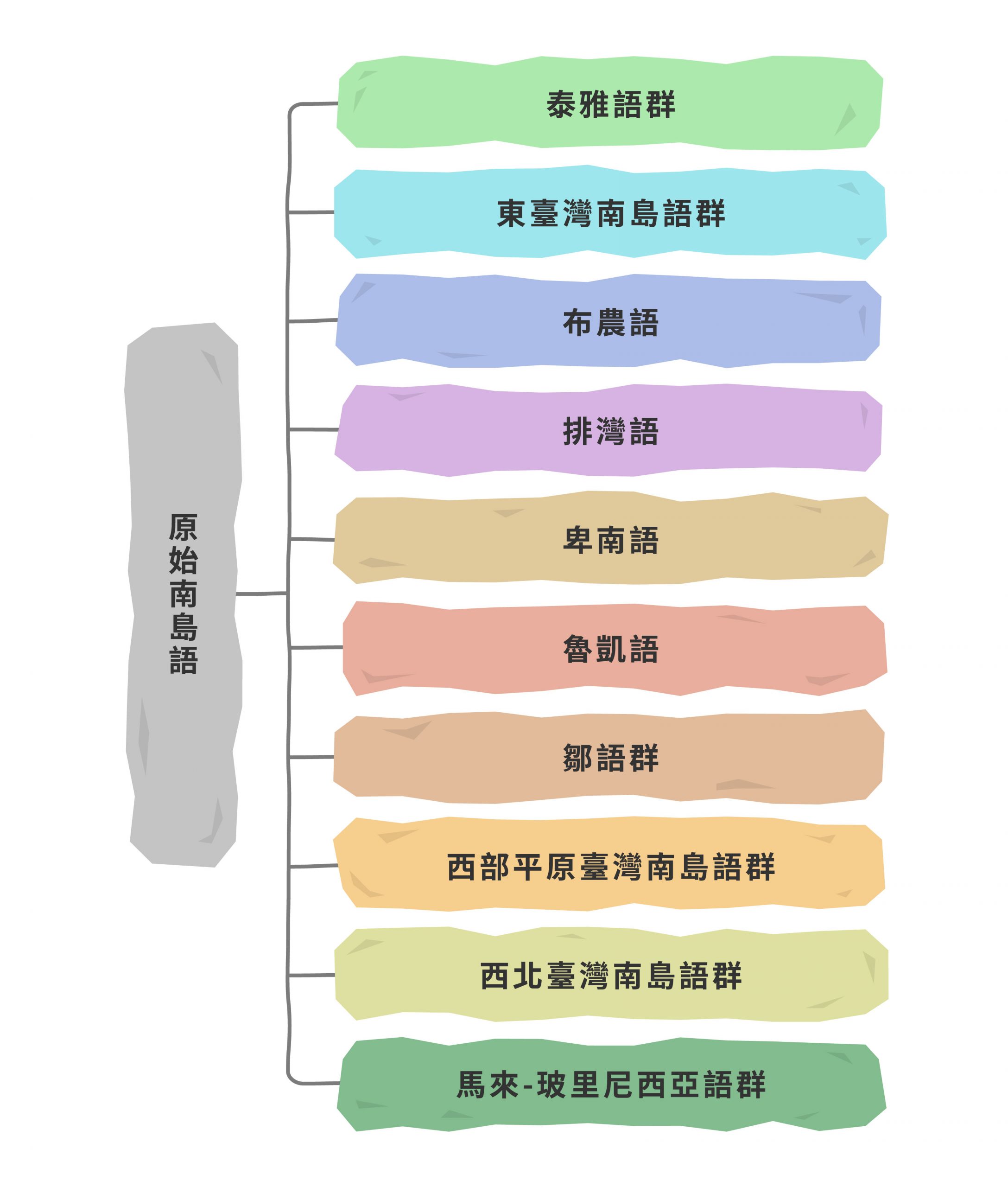

每個語言學家研究的語言範圍都不盡相同,有的只研究相近的語言,有的研究一些差異頗大的語言,以了解它們的異同。

語言學家還會聚焦在一個特定的語言特質,接著比較這個特質在一大群語言中如何表現,也就是類型學(typology)。

如果語言學家研究的是一個尚未被記錄的語言,設法按照語言學的科學標準描述這種語言,並將其口頭和書面文學形式記錄下來,甚至為這種語言編撰辭典和語法書,這種研究稱為「語言檔案編制」(language documentation),很可能會占去研究者大半的人生。

音韻學家則聚焦在語言的語音結構,除了建立語言的語音庫藏,他們還會查究音節、字、句子如何組成。

社會語言學家探討的是社會、地理等因素如何造成語言差異,他們也試圖追蹤語言變化在音韻、構詞、句法等層面如何發生。就像我們在上一篇文章中「語言的演變」那一段提到的,這種研究屬於「差異社會語言學」(variationist sociolinguistics)。

語意學:不僅要考慮文法,還要考慮語境

語意學研究的則是語言的意思。在英文,單詞的意思通常與句子的意思有所區別。「意思」(meaning)這個字其實不好定義,比如說英文的「school」(學校)是一個有教育功能的建築物,但當有人說「The school is closed.」(閉校了),這時他指涉的是處理教學計畫的組織;而在「The school had a good influence on its pupils.」(學校對學生有良好的影響)這樣的句子,指涉的事物比較偏向教學的方法;若是在「The school unanimously agreed.」(整校一致同意),代表的是跟學校有關的學生與老師;不過也有只指涉一些學生的時候,如:「Our school came second in the chess tournament.」(我們學校在西洋棋賽得了第二名);如果有人跟我說「The school of life is life itself.」(學習就是人生),那我會理解為他在闡述「學習的經驗」。

綜合上述可知,一個詞可以有許多引申含義,不過究竟他們是如何被文法規範,依然不清楚。詞意事實上大部分反映著一個人的生活經驗,也就是「對世界的了解」。語意學家的工作之一便是分辨什麼是文法語意(grammatical meaning),什麼是語用語意(pragmatic meaning),也就是語境對語言含義產生的影響。

句法,也就是句子的文法。句法結構定義句子裡有不同位置讓字詞可以填入,且讓彼此之間有不同的語意關係。這也就是為何「John kissed Mary.」(約翰親了瑪莉)及「Mary kissed John.」(瑪莉親了約翰),只要交換了「John」與「Mary」的位置,意思就截然不同,即便它們的句法結構與用的字都一模一樣。不過句法也會受到語用的影響,像是「policemen are getting younger.」(警察越來越年輕了),由於沒有比較的子句「than X」(比……),因此一定要應用語用的知識來讓句義完整。有了「policemen」,聽者會知道這句話是限於警察間的比較,那可能就是不同梯次上任的警察,此句應該就是指每年都有新進警察,畢竟沒有一個人會隨著時間而越來越年輕。

語言中的聲音辨識

流利說話時,每秒大約會說三個字,而且還能準確地在腦裡從三萬多字中挑出需要的字,說話者是如何這麼快找出這些字的?聽者又是如何這麼快辨識出他們聽到的是什麼?

Pim Levelt在荷蘭紐梅因馬克斯普朗克心理語言研究所(Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen)至今已 35 年,啟發了許許多多的心理語言學家,他致力於解答人類說話時「文字提取」(word retrieval)的謎團,發現語意相近的語境,更能增加說話者找到單字的速度,另外發音相似的字也能增加找字速度,也就是說語意與發音是各自獨立存在的,它們各自都對文字提取有幫助(facilitation)的效果,而且類似效果在任何語言都看得到。

另外,不同語言辨識聲音的方法都不盡相同,這是因為每個語言常用的聲音、音韻規則都不同。例如說話時聽到的聲音是像這樣:[mɛərihædəlɪtllæmuːzfliːswəzwaɪtəzsnəʊ],中間沒有停頓,但這串東西其實只是「Mary had a little lamb whose fleece was white as snow」(瑪莉有隻毛似白雪的小羊)。英文是一個有重音的語言,開頭是重音的單字數量大概是非重音開頭的三倍,字詞辨識(word recognition)大部分是依賴找到字詞的開頭,因此在英文,透過重音,能最快在像上述的一串聲音中辨識出字詞,其他的語言也有類似這樣的常見規律性。很明顯,這也是為何外語學習者常常會覺得很難理解學習中的外語。

承上,這也帶到最後的主題:語言習得(Language acquisition),分為母語及其他額外的語言習得。兒童語言習得的研究,都是在追蹤兒童如何發展出他們的語言感知偏差(perceptual bias),隨著孩童長大,他們會越來越聚焦在語言中區分語意的不同聲音,並忽略不會造成感知差異的不同聲音。

當然,兒童學習另一種語言的時候,他們可能會與新學習的語言有不同的感知偏差,造成了在第二語言習得中眾所皆知的「轉移」(transfer)效果。例如講西班牙語長大的孩子,實際上聽不出來英文中「cut」和「cat」之間的區別,因為母音 [ʌ] 和 [æ] 在他的母語裡是屬於同一個感知類別。缺乏語言差異的覺察意識,很可能造成戲劇性的效果。例如在香港,人們去做禮拜唱聖歌時,會唱著「我的豬」,但他們其實是想唱「我的主」,使得孩子們得憋著咯咯笑。唱聖歌時,不同音節的音調必須是平穩的,也就是說不能讓音高升高或下降,但很不巧的,粵語剛好有揚升調:[zye35](主),以及高平調:[zye55](豬)。

結語

語言能力在智人的基因中出現,造成了我們與其他物種有了截然不同的結果。在大部分的情況這都是無法預測的,在家附近圈養一小群雞的人們,沒有一個人會想像得到,在 1 萬 2 千年後,牠們會變成 249 億隻雞。因為人類的天敵,像是獅子與老虎,從我們的棲息地中消失了,我們不再將自己視為居住在全球生態系統中的一份子,目前的大流行病算是提醒了我們,人類依然與病毒共存在同一個棲息地。我們的科技發展提供了大眾能獲取的龐大資訊,但我們沒有想到錯誤資訊也會大量產生,亦沒有發覺國家機關可能會審查正確資訊與散播錯誤消息,甚至搜集我們希望保密的資訊,進而潛在地威脅到我們的自由。

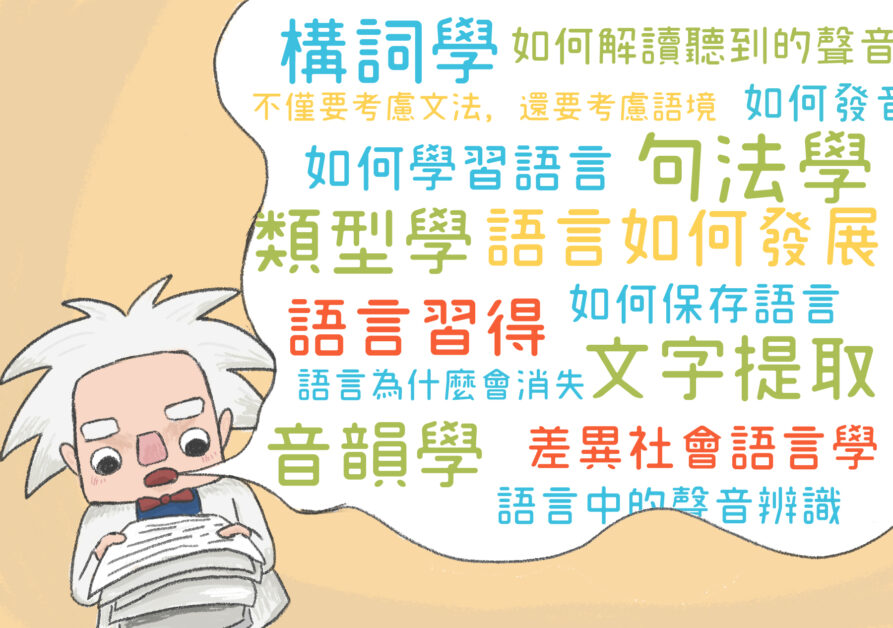

儘管對一般人來說,將人類語言視為可用科學方法檢視的物件可能有些困難,但語言已被證實是一個複雜的現象。研究的領域也擴散到各個面向,例如我們如何習得一個語言?語言如何變化?語言跟群體的文化有何關聯?我們如何發音?我們如何解讀聽到的聲音?還有我們如何習得另一個語言,以及這兩個語言在腦裡有何相互作用?

對大部分的語言學家而言,研究重點是語言的結構,也就是文法,它規範著詞句的型態,以及它們的發音與音韻變化。根本的議題並不只有定義結構的構成,還要考慮跨語言間的差異,以及在這些不同文法中的所有元素。隨著現存 7000 種語言之中有一大部分在漸漸消失,使得記錄並分析尚未記錄下來的語言這件事十分緊迫。如此龐大數量的語言,相較之下,語言學家的數量稍嫌不足,加上能提供資金的科學機構間也普遍沒有意識到這個情況的緊迫,共同導致了目前這個令人擔憂的局面。

0GGK0374_痛:牛津非常短講012_立體_300dpi.jpg)