- 本文與台大新興科技媒體中心、台灣應用心理學會理事長蔡宇哲和臺北醫學大學醫學院醫學系精神學科主治醫師李信謙合作,文章由 陳儀珈 改寫。

- 專家回應在此:「季節變化使人憂鬱?」之專家意見

沒太陽、天色暗,又讓你心情不好了嗎?

「最討厭陰鬱濕冷的臺北了,每天都是這種天氣,心情怎麼可能會變好!」

壞天氣會導致壞心情?對於許多人而言,這可能是非常理所當然的「常識」。

畢竟我們從小到大聽過各式各樣「季節變化會讓人憂鬱」的傳言,網路上也有許多關於季節性情緒失調/季節性憂鬱症(Seasonal affective disorder,SAD)的介紹。近年更有研究指出1,無論是台灣的自殺率,還是精神疾病的住院率,兩者都有明顯的季節變化趨勢。

這些資訊似乎都在告訴我們,隨著季節變化,陰鬱、失去陽光的天氣,會讓你我的心情變低落。

但讓人困惑的是,最近卻出現了一則完全相反的報導標題:〈研究指「冬季憂鬱」無根據 日照時間短不會產生負面情緒〉2,這,到底是怎麼一回事?

少曬點太陽,到底會不會讓我陷入憂鬱?

這則報導源自於一篇來自荷蘭格羅寧根大學(University of Groningen)的研究,在這份文獻中,由溫特羅斯特(Wim Winthorst)帶領著他的研究團隊,共調查了 5282 位受試者的自我評估情緒資料。

研究的分析結果指出,整體而言,季節對情緒的影響非常小,也就是說,對大部分人而言,天氣對於心情的影響可能並沒有我們以為的那麼嚴重。

同時,該研究也顯示,情緒的季節性變化可能主要出現在有特定人格特質的人們——高神經質(high-neuroticism)的受試者身上3。

由此可知,這一篇研究的結論跟新聞標題相去甚遠,研究團隊想說明的並不是「冬季憂鬱完全沒有根據」,也不是「日照時間短不會產生任何負面情緒」,大家別被過度簡化的標題呼嚨啦!

研究想要表達,天氣對於大眾並沒有強烈的影響力,但少曬太陽,對神經質的人來說,的確比較有可能帶來負面影響。

台灣應用心理學會理事長蔡宇哲指出,季節或光照的變化對每個人的影響力本來就不同,比起一般人,高神經質的人情緒比較不穩定,也比較容易有情感型疾患,因此對於神經質的人來說,季節與情緒是有關係的。

為什麼有人容易被影響,又有人不會?

為什麼情緒不穩定的人、季節性憂鬱症患比較容易被天氣影響呢?他們跟健康族群的差別在哪裡?

蔡宇哲表示,有研究表明神經質的人與一般人體內的血清素運作機制可能不太一樣4,5,另一篇 2016 年針對季節性憂鬱症的研究也發現,季節性憂鬱症與血清素運作機制有關6,由此可知,神經質、憂鬱、血清素這三者可能彼此相關。

咦?那麼高神經質的人就會變成季節性憂鬱症患者嗎?

大家先別擔心!臺北醫學大學醫學院精神科主治醫師李信謙表示,即使高神經質者容易憂鬱,神經質與憂鬱又都跟血清素有關。不過,蔡宇哲補充道:「但也有研究表明,高神經質的人與季節性憂鬱的人,血清素回收機制並不相同7,因此並不能說神經質高的人就一定會有季節性憂鬱的現象。」

找出季節性憂鬱症的原因!

李信謙指出,在關注季節與情緒波動的醫學報告中,季節性的情緒症狀比較容易出現在秋天、冬天,那些專門探討季節性憂鬱症病因的研究,也著重在光照變化與個體生理節律的關聯,以及血清素與褪黑激素等內在物質濃度的改變。

李信謙說:「研究認為,秋冬季節光照量減少,會影響生理節律的恆定,也會減少維持情緒的重要神經傳導物質:血清素的分泌,更影響時間調節物質:褪黑激素的釋放,讓生理節律更加紊亂。」

目前已知的科學知識告訴我們,大腦的血清素可以改善我們的情緒,也就是說,若能增加大腦裡的血清素含量,就可以讓我們的心情變得更穩定、更愉快。

血清素除了會被光照量影響,恐怕也跟相關蛋白有關係!

2016 年有一群來自丹麥的研究團隊,想要了解季節性憂鬱症患者的腦部,因此透過正子攝影(positron emission tomography,PET)檢查了 11 位季節性憂鬱症患者、23 位健康者的大腦,結果發現,在冬天的時候,季節性憂鬱症患者腦中的 SERT 蛋白含量比健康者更高8!

SERT 蛋白的全名是:血清素轉運子蛋白(serotonin transporter protein,SERT protein),這種 SERT 蛋白會「回收、清除血清素」,使得我們的心情變低落。

在這篇研究中,患者無論在夏天還是冬天, SERT 蛋白含量都差不多高,而健康者到了冬天時,SERT 蛋白含量有明顯的下降,因此,相較之下,患者們的情緒可能比較容易陷入低潮。

面對不可控的季節變化,患者該怎麼辦?

既然光照量不夠會讓某些人心情很差,那就多照一點吧!

「光照治療」是季節性憂鬱症的其中一種治療方式,科學家透過光照,重新調整患者在秋天、冬天的生理節律,並且想盡辦法減少血清素的回收量,讓患者體內有更多血清素可以運作10,目前已經有研究證實,當我們給予患者特殊波長、特殊照度的光照治療後,可以有效改善季節性發作的憂鬱症11,12。

此外,平時帶著季節性憂鬱患者外出曬曬早晨的太陽,或是安排白天的戶外運動,都會有很不錯的效果。

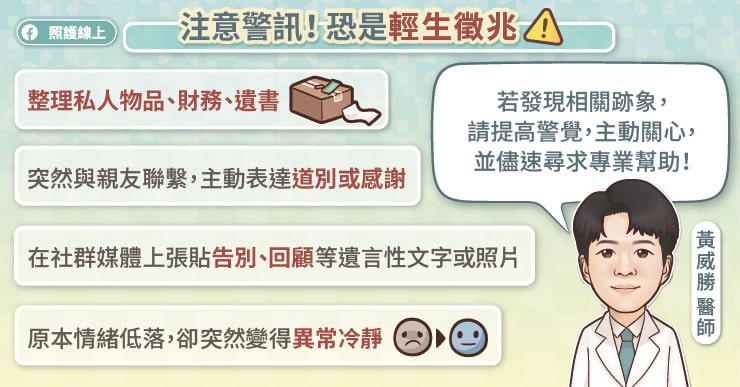

除了季節性憂鬱症的患者之外,在預防醫學的觀點中,如果親友平時就情緒不穩定,甚至有相關病史的話,李信謙提醒,在季節變化的時候,請務必特別關心他們以及身邊的照顧者,才能盡量減少壞心情以及帶來的負面衝擊。

說了那麼多,結論是?

從前面的段落中,我們可以看見天氣對於情緒不穩定、季節性憂鬱症患者的影響和可能運作機制。

現在,讓我們回過頭來詢問最簡單的一個問題:天氣對於普羅大眾到底有沒有影響力?健康族群究竟會不會發生季節性的情緒變化呢?

針對這個問題,李信謙回答:「目前仍未有定論」。

雖然前面我們回顧了那麼多文獻,但事實上,學界並沒有完全搞清楚季節變化與情緒症狀之間的關係,現有的研究也通常存在著生態謬誤9。

宅宅:什麼?外面在下雨!?

什麼是生態謬誤呢?簡單來說,可以理解為「以全蓋偏」,例如:當科學家調查出了全臺灣的光照變化後,就認為全體臺灣人的光照量可以代表每個臺灣人實際生活中的光照量。上述這樣的邏輯與結論,就犯下了所謂的生態謬誤。

大家想想看,倘若你是怕流汗、永遠窩在房間吹冷氣的宅宅,即使太陽高掛一整個夏天,你在夏天曬到的太陽真的會比冬天多嗎?(說不定反而比冬天還少)

此外,會隨著季節改變的因素,可不只有「光照量」而已,在我們的日常生活中,仍有許多其他環境因素、社會因素、人類活動會產生季節性變化,在不知不覺中,影響了你我的心情。

總而言之,我們目前仍然無法立下「天氣會影響大部分人類心情」這樣的結論!

參考資料

- 陳秀育(2000)。《台灣地區自殺率和季節,氣候及重要節日之長期趨勢分析》。台北:國立臺灣大學流行病學研究所,碩士論文。

- 蘋果日報(2020)。〈研究指「冬季憂鬱」無根據 日照時間短不會產生負面情緒〉。2020/11/17檢索

- Winthorst, W. H., Bos, E. H., Roest, A. M., & de Jonge, P. (2020).“Seasonality of mood and affect in a large general population sample.”Plos one, 15(9), e0239033.

- Tuominen, L., Miettunen, J., Cannon, D. M., Drevets, W. C., Frokjaer, V. G., Hirvonen, J., Ichise, M., Jensen, P. S., Keltikangas-Järvinen, L., Klaver, J. M., Knudsen, G. M., Takano, A., Suhara, T., & Hietala, J. (2017). Neuroticism Associates with Cerebral in Vivo Serotonin Transporter Binding Differently in Males and Females. The international journal of neuropsychopharmacology, 20(12), 963–970.

- Ward, R., Sreenivas, S., Read, J., Saunders, K., & Rogers, R. D. (2017). The role of serotonin in personality inference: tryptophan depletion impairs the identification of neuroticism in the face.Psychopharmacology, 234(14), 2139–2147.

- Murray, G. W., Hay, D. A., & Armstrong, S. M. (1995). Personality factors in seasonal affective disorder: Is seasonality an aspect of neuroticism?Personality and Individual Differences, 19(5), 613–617.

- Gordon, T., Keel, J., Hardin, T. A., & Rosenthal, N. E. (1999). Seasonal mood change and neuroticism: the same construct?.Comprehensive psychiatry, 40(6), 415–417.

- Mc Mahon, B., Andersen, S. B., Madsen, M. K., et al. (2016). Seasonal difference in brain serotonin transporter binding predicts symptom severity in patients with seasonal affective disorder. Brain, 139(5), 1605-1614.

- 是一種在分析統計資料時,以全概偏的錯誤。國家教育研究院「雙語詞彙資料庫」釋義:以團體為單位進行生態相關性研究時,當團體的經驗不能反應個人的經驗時,所產生研究推論的誤導。

- Campbell, P. D., Miller, A. M., & Woesner, M. E. (2017). Bright Light Therapy: Seasonal Affective Disorder and Beyond.The Einstein journal of biology and medicine : EJBM, 32, E13–E25.