- 本文轉載自 Care Online 照護線上 《細心、關心 呵護女人心!》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔!

提到心血管疾病,大家容易聯想到男性病患心臟病發的畫面,不過,隨著年紀增長,女性出現心血管疾病的機會亦愈來愈高。

高雄醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師盧怡旭表示,男性跟女性最大不同在於女性荷爾蒙有保護心血管的作用,但是保護作用在進入更年期之後漸漸消失, 平均 6-10 年之後,大約 60 歲後,心血管問題會慢慢浮現,因此心血管問題發生的速度很快,往往讓婦女在更年期後立即面臨心臟的問題。

「雌激素消失後最大的改變就是體重,根據美國統計,平均 10 年之間會胖超過 10 公斤左右,由於體重每增加 1 公斤收縮壓可能增加 2 mmHg,所以體重上升可以讓更年期的婦女進入高血壓的狀態。」盧怡旭醫師道,「肥胖還會產生『代謝症候群』,肥胖跟血糖的耐受性有很大的關係。另一個較嚴重的狀況是雌激素下降讓部分婦女膽固醇上升,膽固醇上升導致血管硬化。心血管問題與三高的關聯性很大,因此務必注意體重跟血壓的控制。」

女性心臟衰竭和男性差別在哪?

女性跟男性心臟衰竭成因有些不同,男性較早暴露在三高風險當中,心血管較早開始惡化,導致男性很多都是心血管問題造成心臟的冠狀動脈阻塞、導致心肌梗塞、最後演變成心臟衰竭。

盧怡旭醫師指出,女性患者較高的比例是因為長期高血壓、造成心臟不堪負荷,因而進入心臟衰竭,冠狀動脈疾病較少。所以和男性相比,女性心臟衰竭的原因以高血壓的較高。

「進入更年期後,女性心臟衰竭的比例有後來居上的趨勢,很多患者平時沒有注意,突然間發生就已經很嚴重。此外,女性的體型比男性嬌小,接受治療的困難度較高,併發症較多,導致治療效果比較差。」盧怡旭醫師道,「女性進入更年期雌激素保護傘收起後,10 年間突然就出現問題,患者往往在心理上很難接受。」

盧怡旭醫師提醒道,老人、女性、糖尿病患這三種人的疾病表現可能不那麼典型,老人與糖尿病患的問題是他們的感覺變得比較遲鈍,所以不會覺得那麼痛,至於女性患者心臟病發時呈現出來的症狀跟男性不太一樣,可能以肚子痛、背痛來表現,缺乏標準胸痛症狀容易讓醫師延誤治療時機,甚至有時候患者被周遭的人誤解,這也是面對女性病患要特別注意的。

額外補充雌激素好嗎?醫生並不這樣建議

盧怡旭醫師表示,男性和女性導致心臟衰竭的原因不太一樣,衛教的重點也不同。女性患者要注意血壓和體重,雖然這部分跟雌激素消失有關,但是有些危險因子仍然可以靠注意飲食、減少攝取鹽分、嚴格控制體重來改善。

很多人會很好奇,更年期女性缺少雌激素,如果補充女性荷爾蒙能不能預防心血管疾病?

因為補充合成的女性荷爾蒙可能產生副作用,例如血栓、癌症,目前來說醫師不會建議因為心臟問題追加女性荷爾蒙。重點還是放在改善新陳代謝的部分。同樣的道理,使用口服避孕藥,因為成分也是荷爾蒙,也會有類似的問題,一樣要小心。

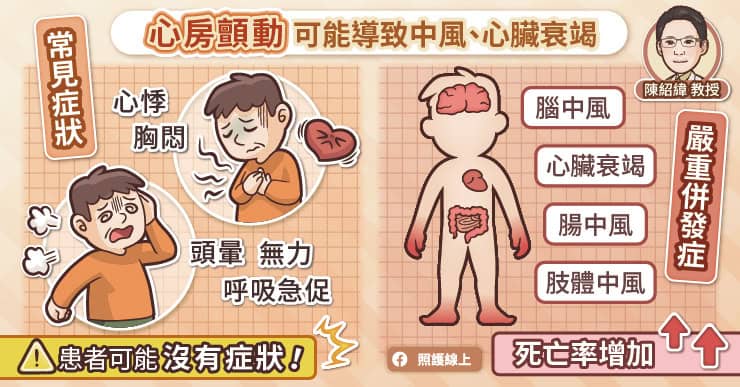

盧怡旭醫師道,「還有一點要留意,部分女性的是甲狀腺功能異常,甲狀腺功能可能與心律不整有關,長期下來也會造成心臟衰竭。因此女性病患還得注意是否有甲狀腺功能異常的徵兆。」

平均生育年齡延後,高齡產婦、心臟衰竭還能生寶寶嗎?

台灣目前除了少子化之外,結婚生育的年齡也晚了 5 年左右,心臟科常常收到婦產科轉介高齡產婦。

懷孕的最後三個月,胎兒體重增加很快,母體為了供應胎兒養分,水分跟血量會增加,使心臟負擔加重,原來心臟功能較差的孕婦容易出現心衰竭症狀。而懷孕過程中,容易誘發血壓上升,蛋白尿或是下肢水腫,導致心臟衰竭惡化,而且往往下一胎症狀會更加明顯。

醫師當然會尊重孕婦的決定,不過務必與婦產科、心臟科醫師一起做好事先的沙盤推演。盧怡旭醫師道,「不是都不能生,但是在最後生產的階段心臟負擔相對比較大,有時為了減輕心臟負擔,可能會建議剖腹生產,但另外會面臨開刀、麻醉的風險,因此這些都需要在事前完整討論。」

假如未懷孕時就有相當程度的心臟衰竭症狀,特別是已經出現肺動脈高壓現象,這類患者本身已經很難供應自己身體所需,若要額外負擔一個生命的成長茁壯會更加辛苦,醫師就不建議懷孕。

此外藥物方面,在懷孕哺乳期間還必須同時考慮到是否會影響到小寶貝的成長。某些治療心臟衰竭的藥物有這些顧慮,導致沒辦法在孕期服用,或需要密切監測,不論是病人或醫師,懷孕過程會相對辛苦。

隨著產婦高齡化,這類問題勢必愈來愈多,心臟科與婦產科醫師會一同密切配合給予母親最好的照顧。

- 本文轉載自 Care Online 照護線上 《細心、關心 呵護女人心!》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔!

- 加入照護線上LINE官方帳號,健康資訊不漏接!

https://line.me/R/ti/p/%40careonline