本文由《唐獎教育基金會》委託,泛科學與法律白話文運動企劃執行

- 文/李仲軒 │ 倫敦大學亞非學院法學博士。學術之路由憲法學與行政法出發,熱衷於探索法律的邊界;從風險社會對法治國家的衝擊,到氣候變遷對破碎式跨國全球治理的挑戰,始終行走於法律與政治(政策)、社會、經濟、環境系統間交錯的幽微地帶。

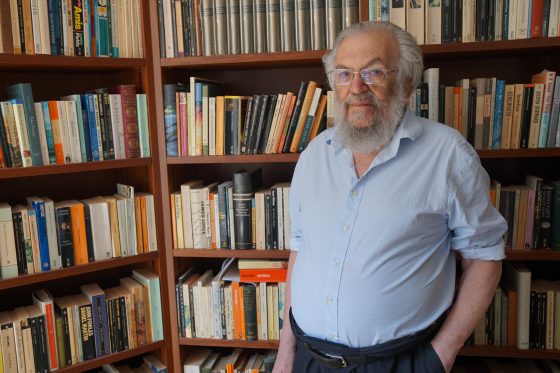

日前聽到約瑟夫‧拉茲 (Joseph Raz) 教授獲得第三屆「唐獎」法治獎的消息。雖然有點驚訝,但倒一點也不意外。驚訝,是因為前幾屆唐獎法治獎,都是頒給對促進人權有明確貢獻及具體影響力的實務工作者。而拉茲是繼哈特之後,執掌法實證主義大纛的國際知名教授,學術聲望上堪稱一時無兩。

不過,其著述固然極為豐富重要,但同時也都頗為艱澀難懂,很難與社會直接對話,同時他也甚少針砭時事,所以在這個意義上,他是一位非常「純粹」的學者。以筆者在倫敦所見,拉茲的講座固然座無虛席、一位難求,但終究不同於某些「公知型」的學者,諸如 David Harvey、Judith Butler或 Slavoj Žižek,那樣人山人海的場子。

但筆者認為,拉茲的獲獎,絕對不令人意外。今年唐獎法治獎之頒給,或許就是要嘗試指出,不只實務工作,原創性的法學研究當然也可以具有巨大的社會影響。拉茲的研究成果,對於開啟社會與法律的對話,更有極其獨特的貢獻。誠如林子儀老師所說,拉茲研究的關鍵性,使任何研究者觸及相關領域,都無法迴避它。所以本文想要聊聊拉茲的研究,跟我們民主社會的生活有什麼關係,能帶給我們什麼思考上的刺激,進而能啟動怎樣的改變。

民主真的會赤字嗎?

或許我們可以從今年初,拉茲在倫敦國王學院以《民主赤字》(The Democratic Deficit)為題的講座談起。雖然該講題探討的主題是國際組織的民主化,但顯然拉茲大部分的論證或標準是交錯適用於國內以及國際組織。簡單來說,他認為民主赤字的說法,可能蘊含對民主的錯誤認識。民主應該是複數多元的想像,從而是無法定義的。爭論民主的本質內涵,往往淪為口舌之爭。

對拉茲來說,民主就如同其他的統治模式,都是歷史的創造,只在特定條件下得以作用,當環境改變,也必然會被新的模式取代。甚至,「適合或正確的模式」可能也是複數的。因為民主制度的運作是否可行甚至可欲,根本上取決於人與人的互動與相關社會制度。當相關條件改變或不存在,民主不一定是最佳的治理模式。

有人堅信,民主生活本身就彰顯德性或具有道德上的重要性,與民主治理的成效無關。或者,堅信民主是最佳且唯一正當的政府形式,這種信念的確可以為組織提供正當性。但與組織的正當性或權威,更直接相關的,是組織目的良善或正當與否,表現是否能實現該目的,以及在成本效益評估上是否有更優越的替代方案。

就拉茲的觀點而言,一個組織是否需要民主化,都必須透過具體審視,在其運作的環境條件中──它的功能與結構,是否因民主化而優化?民主必須去道德化、去神聖化,才能立基於現實,包括本土傳統及當代條件。

這些條件的存否或變動直接影響民主的運作與價值,往往只能藉漸進式的變革培養,無法透過巨大的變革來創造。所以關鍵是找出這些使民主成為可能甚至可欲的條件。不該只因全球民粹浪潮就宣判民主失敗,或相反,先驗地論斷民主永遠為最佳治理模式。

從保守主義的傳統出發,拉茲的觀點其實並不難理解。這些讓人熱血沸騰的價值信念,都是特定時空的產物,所以值得珍視,但也因此其運作需特定社會條件配合,因地制宜。即便在民主國家,民主模式也不一定適用於所有制度或機構。民主無疑是把利刃,錯的是操刀必割的邏輯。

同樣地,對拉茲來說,法治也和民主一樣,不是所有問題的萬靈丹。概念上,法治和民主一樣沒有辦法,也不應該承擔所有良善的理念之重擔。拉茲主張「薄」的法治觀:法治主要作為程序性原則,不應預設實體價值,所以法治的實質內容不包括保障民主人權自由平等。也因此,法律之存否與內容,取決於可實證確認的社會事實,而非取決於抽象的道德判斷。

這表示,拉茲並不認為所有的法律都一定是公平公正、具權威性,而可以產生一般性的遵守義務──法律的社會本質是權威的自我宣稱,但一般性法律的遵守義務卻需要符合外在權威正當性條件。不過,宣稱權威,不等於具有被外界認可的正當權威,所以也不必然應被無條件遵守。法律必然宣稱權威,要求人民遵守,但實際上不能保證實現。這是典型法實證主義的立場:法律是什麼,與對法律的評價和效力分離。

既然法治不預設實體價值,那權威正當性的條件又是什麼?拉茲認為,正當權威以及正當強制性或規範性必然基於理性或理由──法律權威之命令,必須以規範客體所持的理由為理由,且能夠做成更正確理性的決定。簡單講,正當的權威,是為你作出比你自己還正確的決定,所以你的理性決定,就是放棄自主、自由,遵守權威的強制指令。

良法之所以為良善,享有正當權威,從而可以要求受規範對象遵守,不是因為它符合法治,而是因為具有理由,符合理性,或精確說,擁有比受規範對象有更好的理性。因為相對地,惡法亦可能符合法治的要求,但是唯有良法才有足夠的正當權威行使強制力。

堅持理性不會導向專家政治及權威政治

可能的質疑是,拉茲是不是可能過於迷信理性啓蒙的理念?他的權威或理性觀會不會導向專家政治或甚至權威政治?對努力追求法治、深化民主的台灣來說,將法治和民主去神聖化,已經有點震撼,強調權威的重要性和更高的理性,簡直是冒大不韙的反動。不過,如果你認為拉茲的理論是在反對民主與法治,那顯然還是沒有理解拉茲。

首先,拉茲雖強調權威的作用,但也絕對不是鼓吹服從權威。拉茲並非泛論民主與法治,對他來說,不論是無條件支持或反對,都是一丘之貉,都是繞著抽象概念打轉的口舌之爭,不能為實踐理性打開大門,這也是他反對的。有權者或許能仰賴專家理性,作成權威決定,但這並非不能挑戰、批判的。

正如前述,拉茲是想表達,法律的正當性乃至強制力,都取決於權威的決斷是否為更理性、更有利於規範對象的決定。權威的決定,只是公共論辯的起點,不是終點。

根本理由是,人是理性個體,應能自主決定有價值的生活方式。民主與法治的意義,毋須藉由制度預設進行單向的價值灌輸,用以解決所有問題。實際上,在制度上所作的價值設定,並不會自動實現,須在不同的情境透過特定政治行動與社會選擇來形塑。國家有積極促進人民自主的義務,包括提供社會條件與資源,使個人能選擇有價值的人生模式。在此意義上,他是鼓勵挑戰權威的。

其次,藉由強調理性有可比較性(權威的決定必須是更理性、更正確的,才有正當性),拉茲凸顯了所謂理性決定,並不代表有唯一正確答案。當法律脫去道德光環,就可開啟更大的空間檢視國家的價值觀。國家和所有個體一樣,對於什麼是美好的人生觀或世界觀不可能中立,各種價值觀不可能沒衝突,甚至對「民主」的理解與詮釋就可能有歧異。

這似乎進一步暗示,在多元價值與文化下,理性論述可能不止一種,存在多元理性的可能──法治的任務是,藉由維持自身中立性,來維護多元性,提供不同但同樣具有價值的生活選項,多元的理性論述藉由相互競爭,提升服務,以臻至善。

從而何謂最佳或更正確的判斷,並不一定基於單向度的工具理性或甚至公共理性。無需以維護公共性為理由,排除包括宗教在內的特定理由或理性。相反地,高舉進步道德的旗幟,追求融貫整全的法律,卻可能隱含將理性思考的結論定於一尊,或可能由所謂「海克力斯法官」(judge Hercules)以其超人但也獨斷的理性來實現,而這可能造成法律與人民脫節。

最後,權威或許通常仰賴專家理性,但是在促進理性批判上,權威的存在不見得是障礙,因為理性運用往往需要在一定知識基礎上比較分析才能進而批判。這牽涉到一個嚴肅的質問:理性思考以及知識是不是一種稀缺的資源,在不同階級間不均等的分配?若此為真,Raz所凸顯的所謂理性決定,是不是強化這種不平等?

最根本來說,所謂理性思考,不外乎說理由,講道理,願意並能夠理解事物的脈絡與關聯。理性之批判作用,不可能在毫無知識的基礎上進行。缺乏框架的發散思考,無法真正自由發揮理性。但理性之批判,也並不需要有絕對完備的專業知識才可以實現。

總結來說,拉茲用冷靜甚至近乎冷酷的態度,指出法治和民主的作用都受社會條件所限制,尤其取決於群體的理性思考與批判之水平。

深化民主關鍵不在於制度變革與壓制反動觀點

運用在現實情境中,比如近來關於民主困境與民粹現象的討論,包括民粹究竟是不是民主?民粹的浪潮,是會改善民主,或破壞民主?如果民粹真是問題,那應該是因為民粹發展到最後,往往出現拒絕不同聲音、不同理性的情形,成為排他性的主張,甚至威權、極權的法律、政治制度。

反諷的是,當前民粹浪潮的出現,又和進步/保守、民主/權威二分標籤所產生排斥不同理性的「政治正確」,不無關連。

所謂民粹主張,通常被標示為倒退、反動的意見。非理性化(irrationalized)與保守(conservative)往往成為去正當化(de-legitimise)或甚至是妖魔化(demonize)的標籤工具。但筆者認為,從拉茲角度出發,這反倒讓本來應該可以是民主制度內部不同理由的討論,轉為路線正確與否,甚至善與惡的鬥爭。

若由拉茲觀點來看,民主沒有赤字問題,或許也不是越激進越好。當本質上是民主主義的民粹,嘗試民主化所有專業官僚,如中央銀行或獨立委員會,或排除憲政上對直接民主以及政治權力的限制,從而讓人民的總意志得以完全展現,可能就是民主的界線。在這意義上,面對民粹,想要「咬緊牙關」以更民主的方式解決困境,恐怕要三思。政治權力須被抑制,即便是人民的聲音亦然。

深化民主真正需要的是本土內生的理性思辨。近一步引申拉茲的觀點,從本土脈絡出發的雙向溝通,不是以教導、駁倒,甚至羞辱對手為目標。除了真誠理解外,甚至應該幫對方釐清思緒理路,更不應以人廢言。

因為在論辯雙方間,可能存在因階級、職業、族群、教育、性別、年齡的不平等,所衍生的知識與資訊落差(注意,這裡說的是在說理論證上,可能存在因知識與資訊落差造成的壓迫,但不能忽視的是,在其他現實情境中,民粹的大眾很多時候是扮演壓迫少數者的角色)。

在這種情況下,贏得論辯,除了彰顯權力與不平等的社會結構壓迫外,並沒有太多理性上的意義。民粹的興起,逼使社會理解,以及開始探求其存在或發生的理由,可說是病急投醫。雖然這個相互壓迫、弱弱相殘的困局,令人感嘆,但是凸顯出當前代議、間接式的民主的缺陷,也有其意義。

扼要說,拉茲研究的一個重要實踐意義在於:闡明民主與法治的關係。透過說明理由的要求,讓公共討論可以聚焦在本土的具體問題上,而不在抽象的概念與口舌之爭打轉;雖然理性論述可能也有不同的理解,但不妨礙其作為溝通的共通語言。而「薄的法治觀」,可以作為一個中立的制度平台,在這個平台上,由權威的決定開啟追求至善的對話,以建構正當的法律權威及規範性,並最終實現真正的民主深化。

本文由《唐獎教育基金會》委託,泛科學與法律白話文運動企劃執行

2-85x85.jpg)