本文轉載自中央研究院「研之有物」,為「中研院廣告」

一批詳實記載石門水庫大小事的檔案

每到枯水期、颱風季,新聞常會報導水庫的蓄水率,供應新北、桃園、新竹用水的「石門水庫」往往是關注重點。石門水庫已陪伴臺灣民眾走過一甲子歲月,在經濟部水利署北區水資源局的庫房中,留有一批被視為鎮局之寶的檔案,記載石門水庫從設計到興建期間的大小事。中央研究院臺灣史研究所團隊自 2020 年起進駐北水局 19 個月,重新整編 7 千多件、數十萬頁的檔案,又花了近一年研究解讀,終在 2023 年公開其中的 1,700 件、約 14 多萬頁「石門水庫建設委員會檔案」數位影像,並與北水局合作出版《石門水庫歷史檔案中的人與事》專書,藉由歷史檔案訴說一段段藏在紙張中的故事。

圖|研之有物(歷史照片|經濟部水利署北區水資源局)

說到臺灣北部的重要水庫,就不能不提「石門水庫」。這座橫跨桃園市大溪區、龍潭區、復興區與新竹縣關西鎮的水庫,是臺灣第一座多目標水庫,具備公共給水、灌溉、防洪、發電、觀光等功能。每到颱風季,觀看洪水從石門水庫溢洪道奔騰而出,是許多臺灣民眾共同的記憶;枯水期時,水庫的蓄水率也是近年民眾相當熟悉的新聞畫面。

儲存水流的水庫曾一度被視為解決水資源與洪水等問題的萬靈丹,但此一龐大水利工程的光環在環保運動中逐漸褪去。至今,人們對水庫充滿了複雜的情感與不同的評價。在此情形下,水庫的歷史更不該被淡忘,它就藏在石門水庫興建期間的檔案內,等待有心人為它們拂去灰塵、物歸原始脈絡,訴說一段段藏在紙張中的故事。

負責管理石門水庫的經濟部水利署北區水資源局(簡稱北水局),一直將這批石門水庫歷史檔案視為鎮局之寶。為了讓散落各處的檔案能有系統的典藏與近用,也希望透過研究深化檔案的歷史價值,北水局找上經驗豐富的中研院臺灣史研究所。

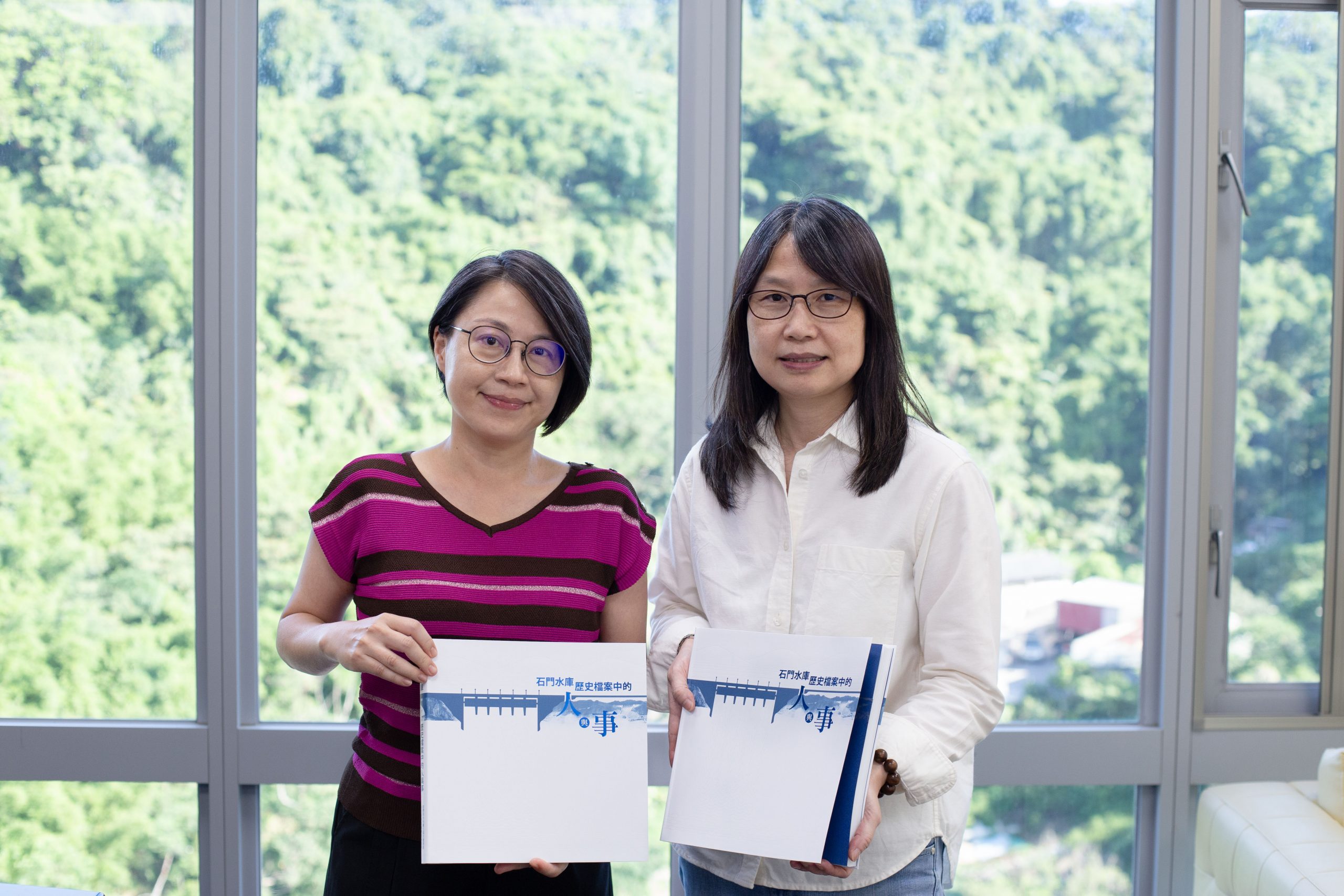

在與臺史所顧雅文副研究員、檔案館王麗蕉主任等團隊成員的合作下,2020 年 5 月至 2021 年 12 月間,臺史所團隊進駐北水局 19 個月,完成 7 千多件、數十萬頁檔案的整編工作,又花了近一年解讀研究。最終於 2023 年在臺史所檔案資源系統公開其中的 1,700 件、14 多萬頁的「石門水庫建設委員會檔案 」(簡稱石建會檔案)數位影像,並出版《石門水庫歷史檔案中的人與事》專書。

(左起)中研院臺灣史研究所顧雅文副研究員、檔案館王麗蕉主任,帶領團隊完成「石門水庫建設委員會檔案」數位影像公開,並出版《石門水庫歷史檔案中的人與事》專書。

究竟這批走過一甲子歲月的檔案藏著什麼樣的故事?有哪些人參與水庫建設、受到水庫工程影響?褪去偉大工程的光環後,我們又該怎麼看待水庫的歷史與文化價值?

在揭曉檔案內容前,讓我們先將時間倒轉回日治時期的臺灣,回到那個築壩如築夢的年代。

日治時期對大壩的想像

顧雅文與團隊中的佛光大學助理教授簡佑丞,曾針對日治時期石門水庫的規劃與設計進行研究,揭開一段追求「大壩烏托邦」的歷史。

在日本領土建高壩的夢想源自曾任臺灣民政長官的後藤新平。1890 年赴德國留學的後藤受到歐陸建壩風潮影響,將「タールスペル(Talsperre)」(德文「山谷」及「阻塞」的複合字,意指「高壩」)水治理概念帶回日本。

在 1911 年一場日本帝國議會的預算審查會議中,時任遞信省大臣的後藤新平與議員展開關於水力發電調查費預算的辯論,揭示了他對多目標水庫的想法。後藤想像中的高壩具備蓄水、防洪、發電等功能,動工前需進行長期調查,掌握每年河川水量、流域地形、地質和雨量等資訊,才能以順應自然的方式築壩。但擔心潰堤造成嚴重災害的議員之言論,反映彼時世人對築壩仍感到陌生及擔憂。

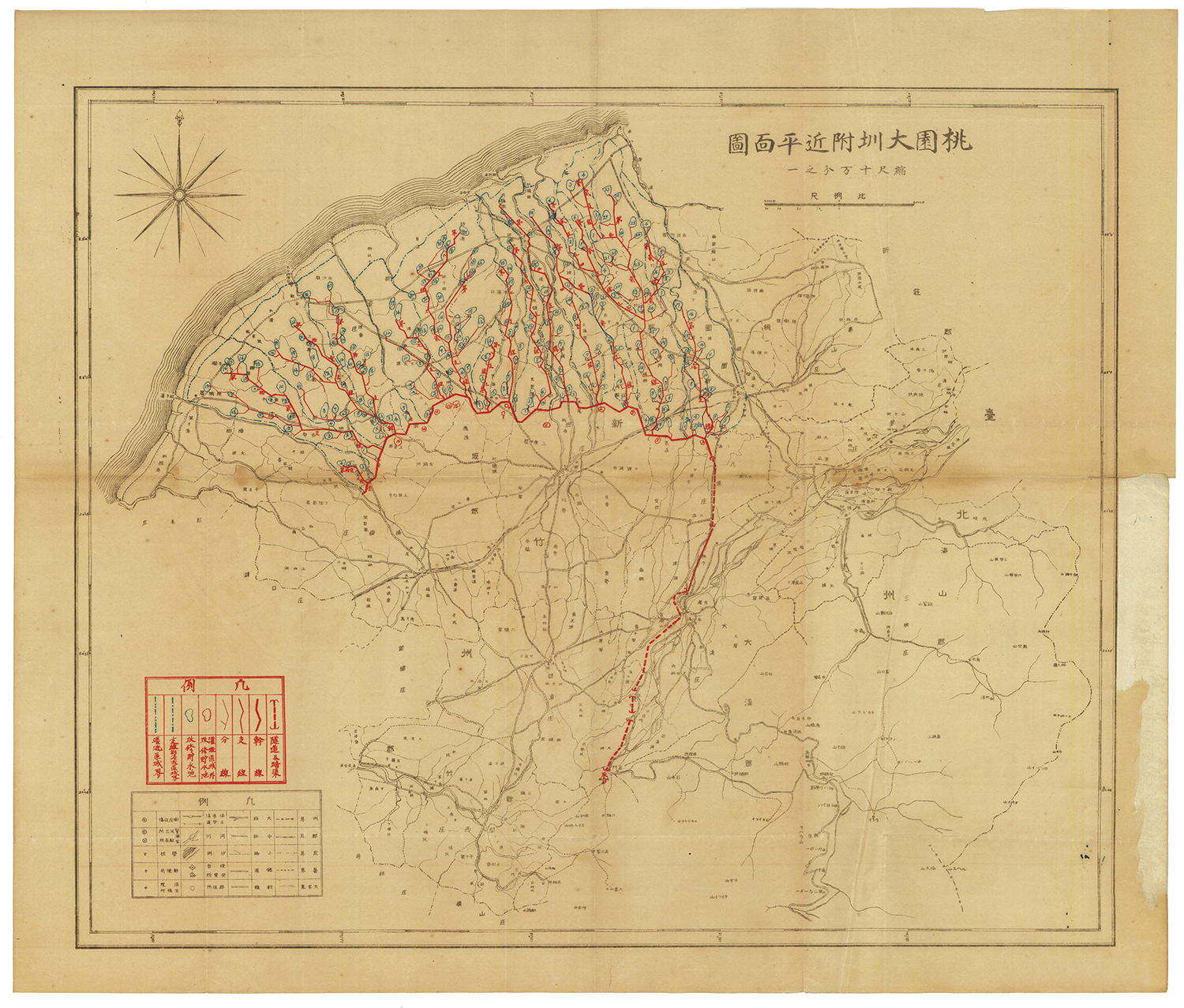

在臺灣,後藤新平的想法也萌了芽。受到他的啟發,任職於臺灣總督府土木局的技師德見常雄,在 1907 年就提出要在石門興建多目標水庫的夢想。當時對水文環境條件的了解十分有限,這個構想在日治初期只是一個烏托邦,雖然沒有完整實現,但在石門築壩的企圖以「灌溉貯水池」的形式留了下來。

德見常雄提出以灌溉為主要目標的「石門大壩計畫」,被納入總督府的「官設埤圳事業」。不過,由於種種原因,土木局最後放棄了築壩的核心設計,改由「桃園大圳」替代,直接從大嵙崁溪(今大漢溪)取水,將溪水透過隧道與圳路幹線引至桃園臺地灌溉。另一方面,下游淡水河氾濫造成臺北水患不斷,土木局只得採行「輪中」治水方式,也就是用堤防將臺北市街包圍起來。

桃園大圳灌溉系統平面圖

然而,這兩個脫鈎的利水(桃園大圳)與治水(臺北輪中)計畫,卻在 1920 年代有了轉變。以石門大壩同時解決兩大問題的思想再次復活,這與壩工技術發展、國際局勢變化有關。

開始對外擴張的日本,為了對抗「充滿敵意的世界」,高度重視河水統制事業,而大壩則被視為最佳的科學處方,它能灌溉增加糧食,將洪水變成資源,還能發電促進工業。昭和時期,在統制思潮下的臺灣水利建設規劃,多帶有全流域綜合治理、以多目標水庫或水庫群為核心的特質,由此便不難理解石門水庫為何在 1920 年代末期重啟建設,且長成一個以水庫為核心,兼顧防洪、灌溉、發電及築港的巨型計畫。

總督府將此任務交由興建嘉南大圳有功的八田與一負責,可惜因戰爭爆發及預算問題,大壩烏托邦終究無法實現。不過,不管是桃園大圳、淡水河治水或築壩計畫,皆是日治時期的報紙熱議焦點,官方與民間對多目標水庫的殷切盼望,即便到戰後也未曾消失。

人定勝天?從多元視角看石門水庫的建成

興建石門水庫的計畫並沒有耽擱太久,1948 年起,臺灣省政府就有重啟計畫的企圖,鮮為人知的是,最初政府希望仰賴民間力量,以水利公司的形式籌措興建資金。而後,歷經國內外政經局勢的劇烈變化,石門水庫成為中央政府事業,並在美援的資源挹注下獲得建設經費,也得到美方專業技術的支援。

石門水庫的建設主要經歷三個階段,包括 1954 年的石門水庫設計委員會(簡稱石設會)、1955 年的石門水庫建設籌備委員會(簡稱石籌會),以及 1956 年的石門水庫建設委員會(簡稱石建會)。耗費 10 年時間,主體工程終在 1964 年竣工。

1964 年主體工程竣工至今,石門水庫再經歷兩代建設。 2023 年最新完工的阿姆坪防淤隧道,每年約可增加 64 萬噸清淤量,有助延長水庫壽命。

今日我們常以大事紀方式回顧重要事件,但這就如同只看到冰山的一角,埋沒了微觀、多元的歷史樣貌,這時檔案的角色就變得相當重要。王麗蕉表示,從檔案學的角度來看:

檔案是研究歷史的關鍵證據,因此在整編檔案時,最重要的是盡量完整呈現全貌。

為了不漏掉任何一段屬於石門水庫的歷史,臺史所團隊進駐北水局期間,希望盡量把所有檔案交給團隊整編。團隊成員盤點庫房中的檔案,也清查塵封在紙箱內未整理的文件,目標是讓檔案回歸最初的分類脈絡,日後檢索時能清楚知道,這件檔案來自哪個單位、當初怎麼產生。

在整編檔案的過程中發現,除了公文、會議紀錄、工程報告等公文書,還有為數眾多的照片與底片、設計大圖、工程師手稿與書信,甚至還留下一張菜單。檔案內容也遠不只與水庫建設相關,還能從中了解工程師生活、參訪賓客流程、民眾陳情等故事,這些也成為臺史所團隊構思專書敘事觀點的重要啟發。

石建會宴請越南總統吳廷琰的菜單。法式料理是 1960 年代的國宴標準形式,「牛肉茶」為當時流行的保健飲料,其源頭可追溯至普法戰爭時期法國士兵的營養品。「吉力明蝦」是以麵包粉裹炸的明蝦。主菜是烤雞佐火腿,配上法式炸薯條、奶油炒菜豆及蘆筍沙拉。甜點「香草沙法蘭」及「巧克力牛奶沙士」,今日更為大眾熟悉的名字是舒芙蕾及巧克力牛奶醬。

顧雅文回顧當初構思專書敘事觀點的靈感,來自石建會檔案中一份 1958 年委託臺灣省電影製片廠拍攝紀錄片的腳本。紀錄片開頭帶領觀眾從宇宙望向地球,再聚焦到中華民國、臺灣北部,講述政府秉持「人力勝天」的精神不斷開發水資源,使臺灣的農田水利和水力發電工程,具有相當規模。

這是一個以單一鳥瞰鏡頭凸顯偉大建設的英雄式敘事觀點,同時隱含以水庫征服大自然的人定勝天象徵。然而,在環保與人權意識抬頭後,水庫工程被視為破壞自然、與民爭地的元兇。

面對極端的論述,身為環境史學者的顧雅文試圖帶入不一樣的思考:一味陳述工程的宏偉與進步當然不是好的書寫方式,但把一切人工構造物都視為罪惡就能理解水庫嗎?一些研究者已試圖對環境史寫作中強烈的悲觀主義進行反思。

此外,過去強調「科學勝利」的水利工程界也開始反省,在水患威脅或缺水危機不斷加劇的今日呼籲起「水文化」概念,避免以工程作為唯一的治理手段,而是嘗試從歷史中尋找解方,了解過去人們怎麼與水共存。

顧雅文注意到,環境史學界與水利工程界在看水庫問題時,逐漸趨向跨域共構,尊重並學習彼此的觀點。她希望這本書擺脫歌頌宏偉建設及治理效益的論調,從各種尺度與視角描繪石門水庫,因而將觀察時間拉長,試圖從日本帝國、戰後中華民國、國際與在地的各種視角探尋建水庫的歷史脈絡。更重要的是去追溯建設過程中身處不同時代、角色、立場的人物眼中的水庫,因為這正是跨域學習最好的橋樑。石建會檔案豐富多元的記錄,讓這種書寫方式成為可能。

編寫專書就像在拍另一部紀錄片,但這次不是將鏡頭定格在北臺灣,而是在不同視角中交錯切換,並從直昇機走下來,捕捉呈現統治者、外籍及國內工程師、水庫淹沒區與安置區居民、都市計畫專家或參訪賓客們對石門水庫的多重敘事。

針對美國工程師的犀利評價

在參與石門水庫工程的眾多人員中,有一群來自美國的工程師。石建會根據美援規定,透過美國國際合作總署遴聘提愛姆斯公司協助工程設計與監驗、莫克公司擔任施工顧問,並協助訓練臺灣技術人員。

美國莫克公司協助訓練臺灣的技術人員

與美方的合作不僅為臺灣帶進建造水庫的工程技術,也讓施工與監工各司其職的制度成為日後臺灣營造工程的慣例。然而,看似順利的臺美合作,實際上是在不斷爭執與磨合的過程中進行。

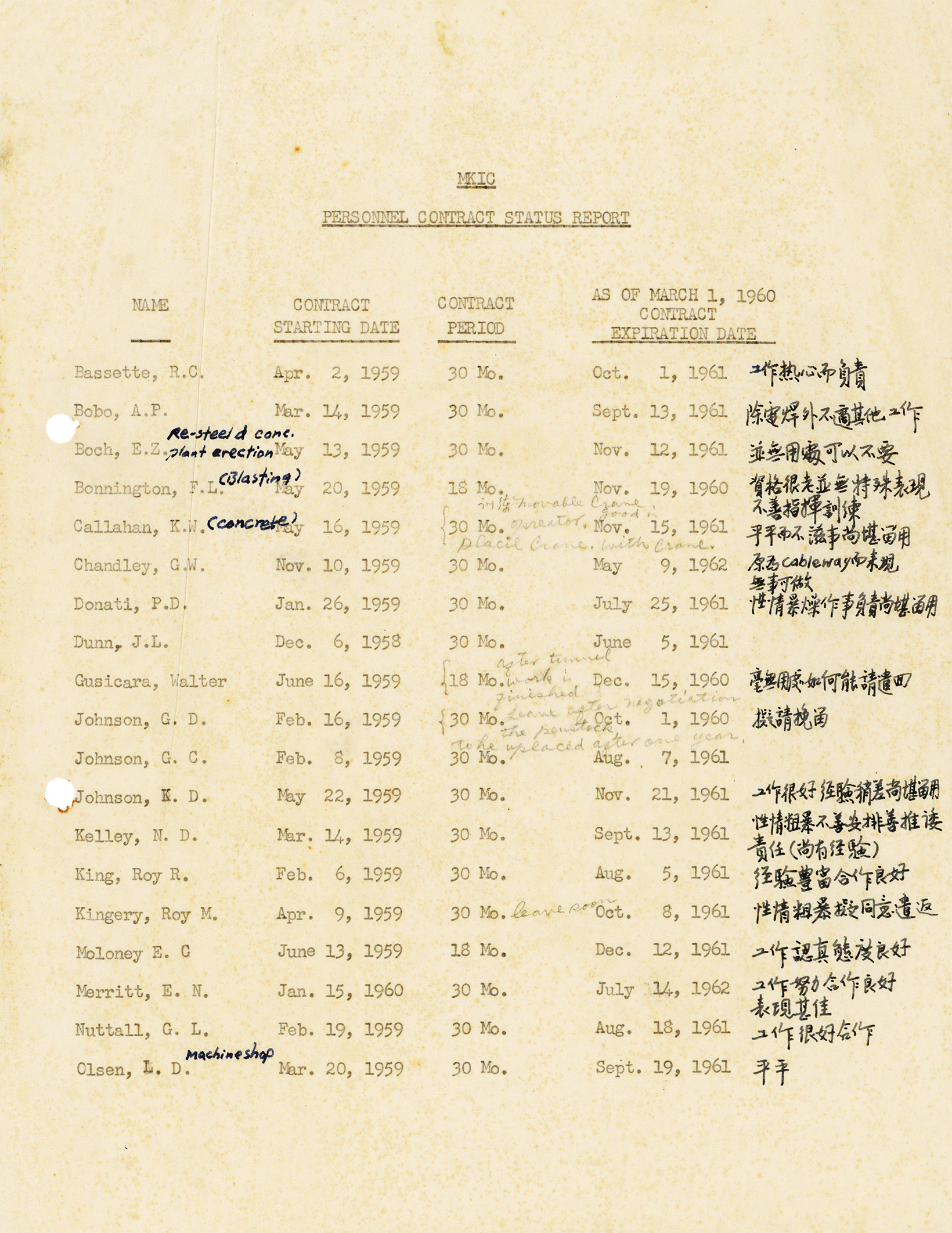

在石建會檔案中,有一份美國莫克公司人員合約狀態報告表,上頭由臺灣高階工程師為美國工程師的工作表現寫上評語,方便石建會進行人事評估。只見泛黃紙張上的藍色墨水筆跡寫到:Bassette 工作熱心而負責、Bonnington 不善指揮訓練、Kingery 性情粗暴擬同意遣返等犀利評論。

這似乎暗示著美方與我方工程師之間,或許並非想像中簡單的「援助—被援助」、「指導—被指導」關係。事實上,石門水庫作為跨國、跨文化、跨部門的大規模工程,發生爭執在所難免,大至國際情勢、物料跨國移動、公款運用,小至職業操守、工作習慣、組織文化等,在在考驗兩國工程師的相處韌性。

標註著工作評語的莫克公司人員合約狀態報告表

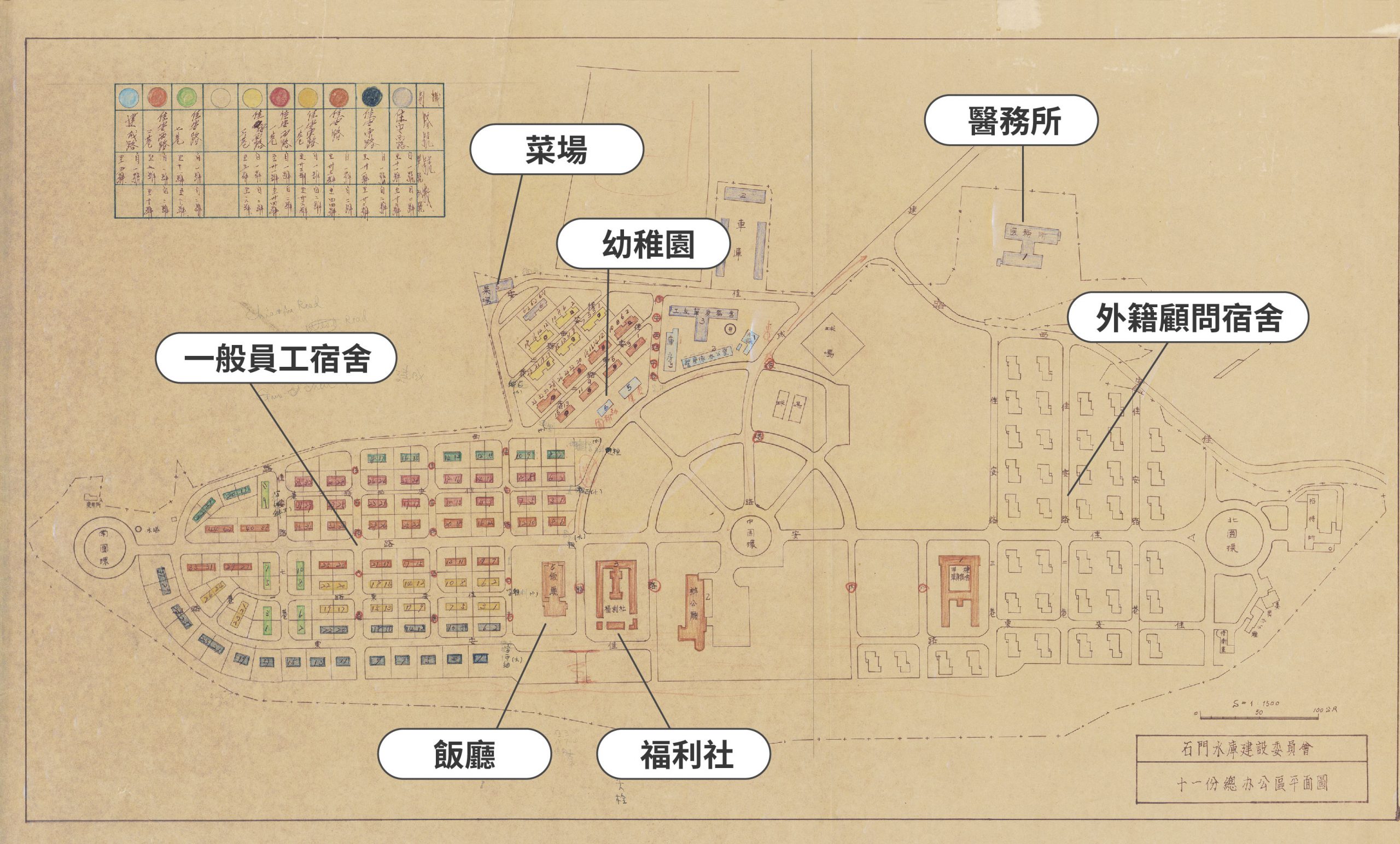

臺、美兩國的工程師除了在工作上朝夕相處,在生活中也成為鄰居。浩大的水庫工程仰賴大批人力長期投入,並為水庫周遭帶入新居民。上千名工程人員攜家帶眷搬入位於桃園龍潭十一份地區的總辦公區域,或是鄰近大壩工區的臨時性宿舍。

其中,外籍顧問宿舍特別仿效美國獨門獨院社區型式,備有泳池、運動場、高爾夫球果嶺等設施。另設有飯廳、醫務所、幼稚園、福利社等公有設施,滿足全體員工及眷屬的基本生活需求。

1959 年十一份總辦公區平面圖,右區為外籍顧問宿舍、左區為一般員工宿舍,合計近 3 百戶。另設有飯廳、醫務所、幼稚園、福利社等公有設施。

在石建會檔案中還發現許多社團活動文件,為員工自發性組成的社團,包含集郵社、橋牌社、圍棋社、攝影社、羽毛球隊、排球隊、網球隊等。細看集郵社留下的集郵狀況調查表,有社員寫到「幼年曾集郵,兵亂遺失。赴美(1956-1958)集郵以解除旅中寂寞。」呈現大時代下小人物們的生命片段。

石建會水利橋社留下的橋牌玩法與規則,推測應是受美國文化影響而傳入臺灣。

水庫建造計畫之下的多方衝突

因水庫工程而遷入的新居民正準備迎接新生活,居住在水庫淹沒區的民眾則面臨被迫搬遷的命運。興建水庫的工程用地需徵購千餘公頃土地,開始蓄水後更將淹沒 6 百餘公頃的土地與民房,有 4 百多戶、2 千多位「水庫移民」需另尋他處安置。

透過媒體報導及既有研究可知,水庫移民被迫多次搬遷、辛苦開墾海口與河川荒地、土地被大潭工業區污染等辛酸血淚史,但在時間壓力下如何取得安置地的詳細歷程卻少有人了解。尤其許多物色到的安置地並非想像中的無人荒地,早已被農民開墾,如何在兼顧農民生活與協助移民安置之間取得平衡,成為一道難題。

在石建會檔案中,有多件農民抗議耕地遭奪取的陳情書,其中有一張辦公室遭破壞的照片,記錄下 1960 年 4 月在桃園觀音鄉樹林子安置地的衝突現場。

桃園觀音鄉樹林子移民小組辦公室遭破壞照片

當天負責移民事務的趙技正遇上前來理論土地問題的吳家父子,不只辦公桌被推翻,還被揍了一拳。吳家人之所以如此憤怒,與家中農地被劃入移民安置區有關。

經石建會調查,吳家的農地屬於禁止開墾的保安林地,現因安置需求而被規劃使用。為了讓安置作業及早完成,石建會不僅向新竹地方法院主動提供照片證據,還數度發文要求依法嚴辦。

地方法院要求在期限內將土地復原,並具結永不再犯,但此判決讓石建會與吳家都不滿意。石建會想要遏止侵墾歪風,上訴到高等法院;吳家也是滿腹委屈,自認是在戰後「反共抗俄、鼓勵墾荒」的口號下響應國策,因而轉向省政府、省議會、桃園縣議會陳情,甚至將陳情書上呈副總統兼行政院長陳誠,希望政府能體恤貧民。

沒想到看似塵埃落定的事件竟出現轉機,原來要移做安置區的保安林地中還有桃園縣政府出租給人民的土地,縣府及觀音鄉人員皆主張「據以收回頗有窒礙」。為此, 1959 年特別訂定「移民新地處理四項原則」,當中規定:撥用前由縣府放租之土地,及撥用前人民濫墾成熟之土地一律暫不收回。吳家據此再度遞交陳情書,石建會在諮詢顧問律師確認該原則能溯及既往後,最終裁定把土地還給吳家。

吳家父子一吐多年怨氣,將之前遭受農損的情緒發洩在趙技正身上,該事件在當地派出所調停下以和解告終,但從趙技正呈給上級的報告可看到基層員工的處境:既要「辦理解除林木,推平土地,劃分田坵,興建學校,整修道路,規劃移民新村……試植各種農作物」等工作,又要晝夜巡守,力保土地不被侵墾,還需隨時面對地方居民的不滿。

從這個例子可得知,水庫移民的歷史不只兩個主角,有時是石建會、移民及安置區原墾民三方角力攻防的故事。

移民新村紅磚建築落成景觀,看似和平的畫面卻暗藏多方衝突。

歷史檔案間的連結:官方文件下的暗潮洶湧

閱讀檔案有助我們了解過去身影模糊的一群人,從不同角度看到歷史耐人尋味的面向。檔案經過有系統整編與研究後,許多暗藏的驚喜也一一浮現。

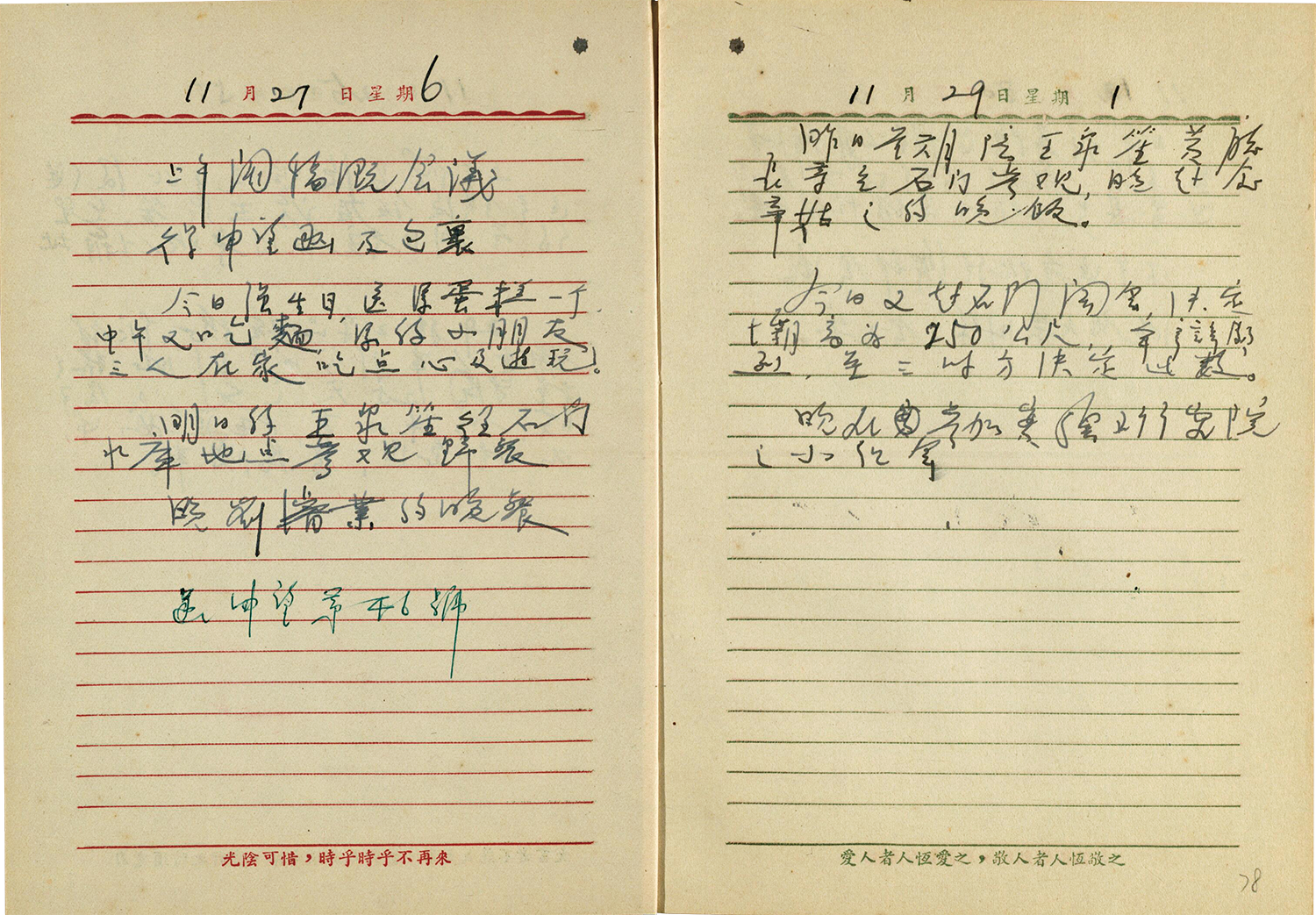

王麗蕉提到,在整理石設會時期的會議紀錄時,其中一份 1954 年 11 月 29 日的石門水庫壩高決議紀錄中,看到一個熟悉的名字「劉永楙」。劉永楙曾代表臺灣省建設廳出席石門水庫設計會議,而臺史所正好典藏了劉永楙的日記。

對照當天的日記才得知,整場會議出現意見分歧,從上午 11 點激辯到下午 3 點,水庫的壩高才定案。但從官方紀錄只看到平鋪直敘的「標高 250 公尺為石門水庫大壩之壩高,獲得通過」,絲毫感受不到會議現場的緊張氣氛。在不同類型文獻的交互參照下,事件的發生經過得以具體還原。

1954 年 11 月 29 日劉永楙在日記中寫到:「今日又赴石門開會,決定壩高為 250 公尺,爭辯劇烈,至三時方決定此數。」

另一個驚喜則意外串起一段跨國緣分。某天臺大生命科學系于宏燦教授與顧雅文聯絡,表示自己正在蒐集資料,準備在恩師 William (Bill) Z. Lidicker Jr. 博士的紀念研討會上演講。聽說這位恩師的父親曾任職石門水庫,見過許多臺灣政要,希望顧雅文可以協助確認恩師父親的身分。

當時顧雅文剛好看完撰寫美國工程師篇章的作者羅文君的草稿,想起當中提及一位提愛姆斯公司的首席工程師 William Z. Lidicker,經確認果然是恩師的父親。在北水局及羅文君的協助下,于宏燦教授於石建會檔案中找到 Lidicker 的手稿、書信與年輕時的照片,成功完成演講。

演講當天出席的家屬大受感動,又輾轉寄來一本 Lidicker 生前與其孫 Jeffery Lidicker 共同完成的自傳,讓檔案中的人物形象更加躍然紙上。

顧雅文與王麗蕉認為,檔案就像大壩一樣,大壩儲存了水流,讓洪水變成資源,而檔案儲存了時間洪流中的人與事,讓團隊的作者們據此撰寫成歷史,這些過往就不再是無意義的瑣碎細節,而是澆灌臺灣水文化的養分。民眾可從中知道石門水庫的治理思維從何而來、為何如此設計、為何尋求美援、帶來什麼深遠影響,以及作為文化資產有何價值。

你要先知道過去才能思索未來,我們的研究成果就是一個交流平台。

研究團隊翻閱精心編寫的專書,回顧一點一滴累積的成果,如今已水到渠成、充滿無限可能!

(左起)中研院臺灣史研究所檔案館王麗蕉主任、顧雅文副研究員、李依陵館員,翻閱精心編寫的專書,回顧一點一滴累積的研究成果。

2-85x85.jpg)