我的朝聖之旅因為語言不通而耽擱了。在火車站的計程車候車處,我雖然出示了地圖,也秀出了我練了許久的幾句日本話,但還是無濟於事。我想去的那座神社並不遠,但當我說出 kami(神)這個字時,司機卻皺起了眉頭,神情頗為迷惑。直到我後退一步、拍了兩次手,並且做出在神社裡頂禮的樣子時,他的眉頭才舒展開來,並且露出了笑容。

我們的車子疾馳過一座座稻田,朝著山丘前進,他在山坡底下的紙神神社門口把我放下來。這趟車程的代價是三張由碾碎的三椏樹皮和馬尼拉麻葉的纖維所做成的紙鈔,紙鈔上印著一位細菌學家的肖像,以及富士山和櫻花的圖案。這些紙鈔和印有美國前總統安德魯.傑克森(Andrew Jackson)肖像的美鈔不同,後者是由棉、麻纖維所製成,堅韌而富有彈性。這些紙鈔則色澤明亮,即便經過多次使用,質地依然爽脆。

紙神.川上御前

我穿過鳥居,走上了一條遍地金色落葉的石板路,那些乾枯的銀杏葉使得我的腳步聲聽起來較為輕盈。在抵達神龕之前,我經過了一個裝滿山泉水的洗手池,便停下來把手清洗乾淨。製紙的程序也是如此:必須先用冷水洗手,才能開始製紙。每一座神社都有水供人淨手,但在此地──紙神川上御前的故鄉──從山上流下來的冷冽泉水,也代表著紙神的精神和她的承傳。當年,川上御前被問到她來自何方時,她僅答以:「來自川上。」此處的鳥居上蝕刻著越前市這兩座供奉紙神的神社之名:「大瀧」和「岡太」。「大瀧」是大瀑布的意思,「岡」則代表「山」。

這兩座神社在她到來之前就已經存在了。因此,川上御前是在歷史的匯流處出現的一個人物,她的造紙知識也由來已久,最初是源自中國,在第七世紀時隨著佛教東傳,經由韓國傳到日本。

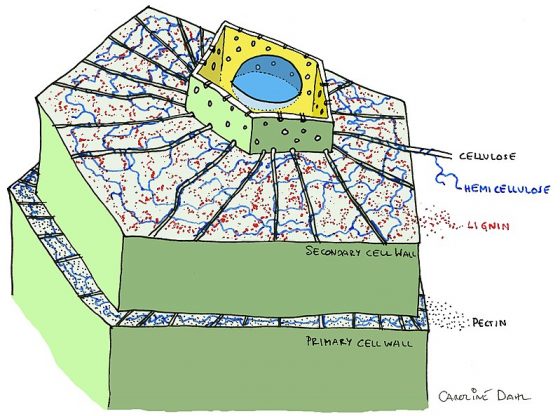

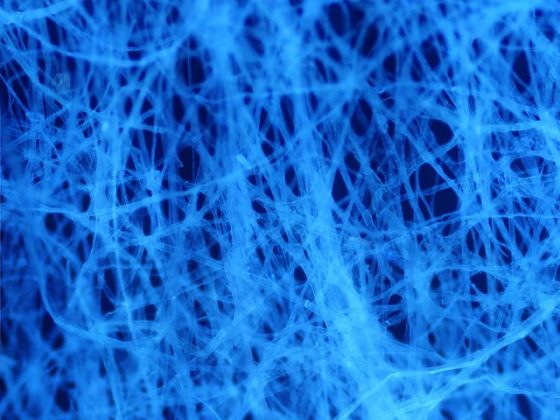

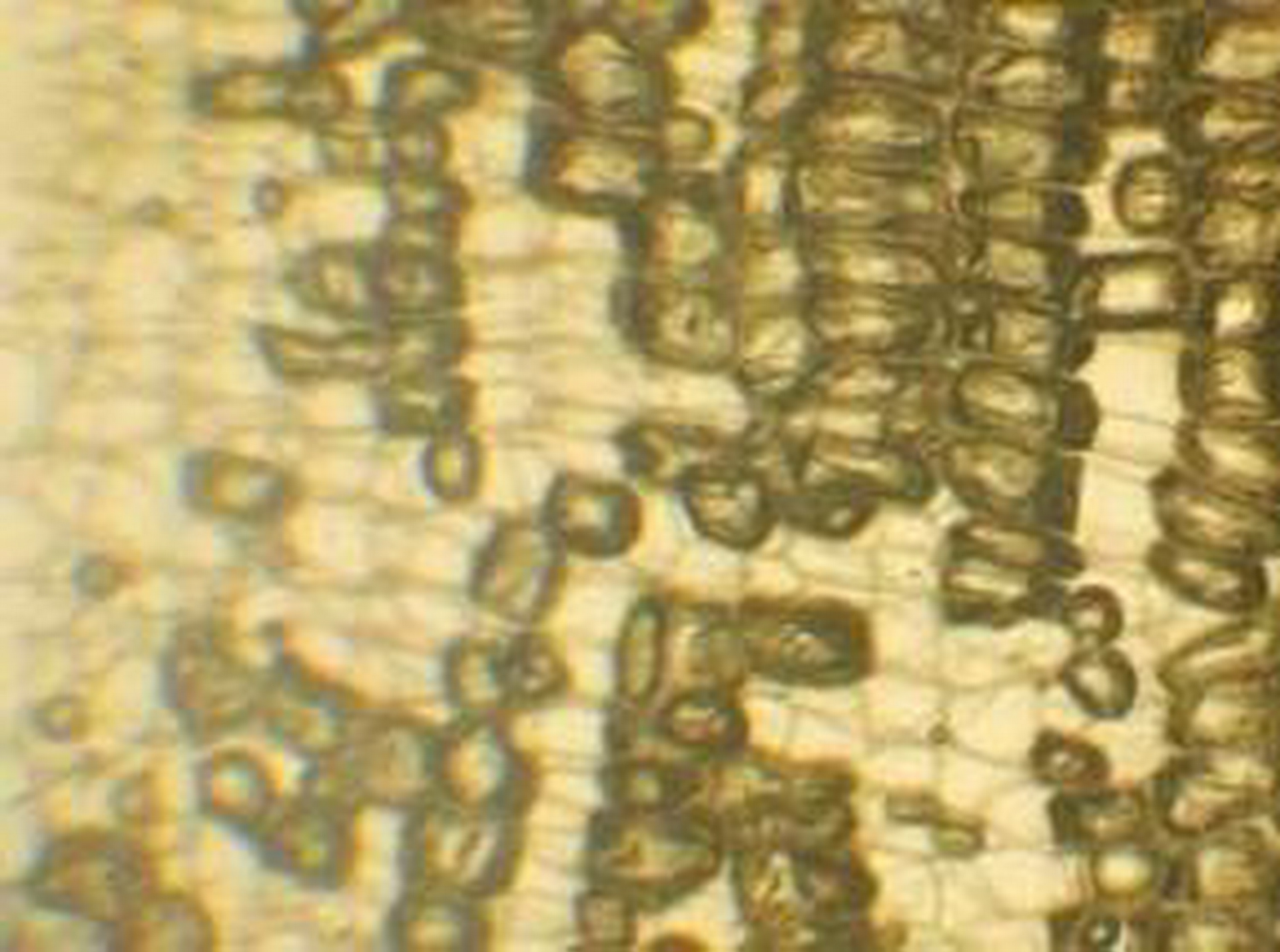

把楮樹(又稱構樹)或三椏的內層樹皮打爛並泡在水中時,植物細胞裡的絲狀物會分離出來,浮在水面上。這些纖維素是由葡萄糖組成,最高可含一萬五千個葡萄糖基。它們懸浮在加了木槿黏液質(hibiscus mucilage)的水中時,會相互交錯纏繞,同時由於浸泡在冷水中,它們並不會發酵,只會形成一層黏稠的懸浮體,可以用來造成最精良的紙。因此,越前市的山丘雖然種不出很多糧食,卻非常適合發展川上御前所帶來的造紙工藝。比起那些氣候較溫暖的山谷地區,此地所生長的樹木纖維更長,造出來的紙更加堅韌而有光澤。因此,越前市遂成為日本造紙業的中心,專門供應貴族、幕府將軍和各地政府所用的紙張。同時,它也是日本書寫文化的誕生地。

其後,當日本開始與西方國家進行貿易,這些紙張便傳到了歐洲。當時,歐洲的造紙技術比亞洲落後了一千年。據說當時的荷蘭名畫家林布蘭(Rembrandt)就很喜歡用日本紙來做蝕刻畫,而這些日本紙很可能就來自越前市。

如果你拿一個孔目很細的篩網往泡著樹皮糊的水中一舀,就可以撈起一些糾結的植物細絲(纖維素)。它們攤在篩網上時,就定了型。反覆舀個幾次,讓紙漿層層堆疊後,紙張就成形了。水的毛細現象,就是讓水能留在植物的活細胞裡的一種現象,會使那些細絲吸附在篩網上,形成薄薄的一層,再經過機器壓榨後,水便會滲出,紙糊內的纖維素也會更加緊密的纏繞在一起。水消失後,纖維素裡的分子就牢牢的結合在一起了。

枝枒裡的千絲萬縷

紙神存在於有水的川上,也存在於無水的紙張中。她的形體雖然已經消逝,但她的精神卻存在於紙張內部數十億個原子之間的電化學鍵結中。在日語中,「神」字和「紙」字的發音同樣都是 kami,而我的計程車司機生活在這個造紙坊雲集的小鎮,難怪他聽到我說 kami 這個字時,臉上會露出迷惑的神情。紙神川上御前的神性,展現在我們的舌尖和耳畔。這世間的每一張紙都蘊含著她那些神聖的殿堂中所隱藏的能量。

越前市供奉紙神的神社共有兩座。一座位於山頂,非常小巧,一年當中大多數時候都罩著防水布,只有節日時才會掀開。節慶期間,川上御前的神像會乘坐黃金轎子在鎮上遊行,拜訪各家造紙工坊。另一座神社則位於當地村莊與林蔭山坡的交界處,紙神的神像則位於賽錢箱和拜殿後方的本殿中。神社四周有牆,庭院內苔蘚遍地,有一道石砌階梯通往鳥居,階梯兩旁沿路都掛著燈籠。神社的四周有許多古老的日本柳杉,高度可以媲美雨林中的吉貝樹。據說在川上御前到來之前的數百年間,曾有一些手使長矛、能夠飛身上樹的勇猛武僧住在這裡。

山下的神社四壁都是木雕,題材包括築巢的鳥兒、龍、花草樹葉和橡實等等,畫面就如同一座森林,令我駐足觀賞了好幾個小時。這座神社共有三座屋頂,從賽錢箱到本殿後方依序呈波浪狀排列。這些屋頂是以木板和樹皮製的屋瓦組合而成,頗具森林氣息。然而,這種工藝建立在一個很矛盾的現象上:這座神社之所以能夠屹立不墜,靠的是木材中某種物質的支撐,但這種物質恰恰是紙匠造紙時所必須破壞的東西--木質素。

木質素是一種很硬的分子,木材之所以堅硬,就是因為裡面有木質素;如果沒有它,樹枝就會像棉線一樣柔軟,樹幹也將無法承受重量。但木質素不吸水,而且會使得纖維素無法交織在一起。傳統工匠是使用木灰和苛性鈉,將紙漿裡的木質素去除;現代紙廠則是使用氣味刺鼻的硫。在全世界各地,木頭在被製成紙張之前都必須經過這樣的淨化程序。

諦聽紙的低語

木雕是樹木的質地和雕刻家的巧思兩者交會的產物;紙張則是分子與分子交會的結果。紙匠必須懂得纖維和水的特性,並加以運用。樹木的材質和紙匠的手藝,都會在紙張上留下微妙的痕跡。有些紙張中嵌有花飾,例如樹葉、植物纖維和浮水印,藉以顯示它們的材質,但大多數紙都需要透過手指和耳朵才能識別:

假鈔和真鈔的音質不同。偽造假鈔的罪犯絕大部分都不知道鈔票中所使用的植物種類以及水的比例。銀行業者和印鈔人員則會用手指摩娑鈔票,再根據它們所發出的聲音來判斷紙鈔的年分和材質。真正的行家能聽出紙張的產地。

我把一張文具紙湊近耳朵,並且輕輕的撫摸它的表面,這時我聽到那硬挺的紙面就像一片長著絨毛的葉子一般,發出一種柔和的聲音,彷彿用一根耙子劃過細沙似的。我的手指加快速度時,那聲音聽起來就像金屬製的溜冰鞋滑過冰上。

「雁皮」是日本人用野生的蕘花屬灌木的纖維所製成的紙,是「高貴」的手工紙,專門用來印製最精緻的刊物,或製作最昂貴的窗紙。這種紙表面光滑,我用手指撫摸時,幾乎沒有聲音,只有微微的尖細而平穩的聲響。

兩張楮紙,製法不同,就產生了不同的聲音。第一張紙是用未經搥打的纖維製成,在我的撫觸之下,發出了細碎的爆裂聲和窸窣聲響。由於紙張內涵有成千上百條捲曲的白色纖維,因此我的手指碰觸的角度決定了它所發出聲音的質地。第二張紙是用充分搥打過的纖維做成的,紙質細緻強韌,在我的手底下發出了低沉的震顫聲,有點像是細微的粉末互相摩擦的聲音。

衛生紙。撕時無聲。它的纖維扁平稀少,很容易撕開。

新聞紙,天氣乾燥時會啪啪作響。吸了溼氣,纖維變得鬆弛之後,被弄皺時,聲音就顯得有氣無力。在亞熱帶潮溼的氣候裡放了一個星期之後,它就完全沒有聲音了。

影印紙(印表紙)是紙中的軍訓教官,會發出有節奏的、類似扣扳機般的聲音。被揉捏時,聲音很大,無論你往那個方向拉扯,都不容易破,因為它表面有一層均勻的塗料,讓內部的纖維素變得穩定。

我行經空蕩蕩的街道走回車站,途中看到兩、三個老人正在屋後的架子上掛蘿蔔,另有一名男子用獨輪車推著一車楮樹皮從一旁經過。我一直走到山丘已經遠得看不清楚時,街上的車馬行人才多了起來,購物中心和高速公路也才相繼出現。十九世紀時,日本有將近七萬家造紙工坊,如今只剩下不到三百家。儘管我們現在每年使用的紙張多達四億公噸,比一九八○年代多了兩倍以上,卻愈來愈無視於紙的存在。這是因為在這個工業時代,紙張只不過是承載著印刷訊息的物品,是個配角,所以人們已經對它們視而不見了。

所幸,一些藝術家、印刷業者和造紙工匠仍舊能夠聽到紙的聲音。我們在結婚請柬、紀念冊和出生公告等各種儀式性的文件中,也仍舊可以感受到一些紙的精神,了解紙張的意義與重要性。

我曾聽蘇丹和波士尼亞的難民描述他們在逃難期間如何珍惜他們所剩不多的紙張,並實施限量供應的做法,以期充分利用每一公分的紙片。在紙上書寫的行為讓他們享受到自我表達的喜悅,但也讓他們擔心紙張會不敷使用。

萬一有一天,造紙工廠和電子螢幕(兩者都必須耗用大量的能源)都崩壞時,我們這個時代所留存的一切,將會被記錄在用三椏、雁皮、棉或楮樹製成的手工和紙上。那是川上御前的水和纖維所形成的產物。

本文摘自《樹之歌:生物學家對宇宙萬物的哲學思索》,商周出版。

-200x200.jpg)