飛機衍生自冒險主義的夢想與對速度之追求,是人類在 20 世紀的重大科技成就之一。萊特兄弟的第一次起飛,帶領人類進入了航空時代。

文 / 耿 驊(任職交通部民用航空局)

凌雲御風一直是人類的理想。 自古以來,人類就夢想能夠像鳥一樣的在天空自由飛翔,許多神話與寓言都曾提及人類對飛行的失敗與嘗試,而竹蜻蜓、風箏、孔明燈等童玩更是人類所製造最原始的飛行機械。

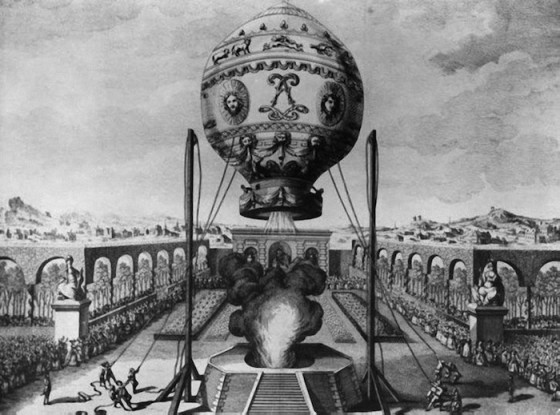

直到 1783 年,法國蒙哥費爾兄弟(Montgolfier brothers)受到熱氣在火爐中不斷升起現象的啟發,把熱氣聚集起來作成能夠隨著浮力不斷上升的熱氣球(hot air balloon),並進行了世界上第一次載人飛行,比萊特兄弟(Wright brothers)的飛機還早了120年。但熱氣球和它的進化版—— 裝上控制舵與螺旋槳的飛船(airship)都屬於「輕於空氣」的航空器,無法像鳥類輕盈靈活地作出各種飛行動作,雖然兩者在 19 世紀都順利搭上了蒸汽機、內燃機和電動機等原動力技術發展的列車,作為軍事用途而有後續源源不斷的創新, 1930 年代飛艇發展最盛時期,納粹德國的「齊伯林」號已儼然成為第三帝國的象徵物。但在工程意義上,輕於空氣的航空器並無法「像鳥一樣地騰飛」。

飛機概念的形成

重於空氣的航空器最直接的概念就是在人的身上裝個翅膀,振翅迎向未知的天空, 西方伊卡爾斯(Icarus)神話及中國工匠始祖魯班傳奇中均曾出現。實際上,受限於骨架的結構,僅憑人力是無法模仿出鳥類利用強大 Y 型胸骨拍翼振翅所同時產生的渦流升力(vortex lift)與推力,再加上鳥類飛行時的空氣動力原理與飛機並不全然相似。然而這種稱為拍翼(flapping wing)或撲翼機(ornithopter)的概念,從遠古傳說到文藝復興時期的達文西(Leonardo da Vinci)都深受其影響,現今世界各地不斷舉辦的鳥人大賽,可以說是人類對此慾念的強烈執著。

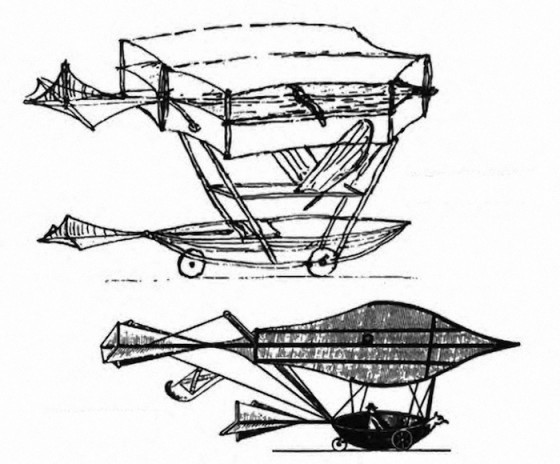

1799 年,來自英國約克夏郡的凱利爵士(Sir George Cayley)突破了傳統觀念, 意識到飛行的秘密不在於鳥類如何拍打翅膀,而在於鳥類如何不動翅膀而滑翔。當時的學術界崇尚理性實證,他也在自家的實驗室裡建立了旋轉臂式的迴旋儀,用實驗數據證明了平板翼型(airfoil)上、下表面的壓力差可以產生升力,而升力又與面積、攻角以及速度的平方成正比。他同時也是第一個提出利用機尾的水平尾翼和垂直尾翼來增加飛機的安控能力想法的人;至於推力顯然已無法由機翼獲得,需要另行安排動力裝置。 他在晚年時製作了一具機翼固定、尾端以接頭安裝一個可以活動尾翼的滑翔機並試飛成功,形塑了現代飛機的基本構型。

凱利作為一個生活優渥的貴族,處於英國工業革命的浪潮,有能力畢生鑽研於飛船、履帶車輛以及鐵路裝置等多種發明,雖然並沒有在飛行動力來源上再作突破,但他在1810年的著作《關於空中航行》(On Aerial Navigation),為後來的飛行器研製者,包括德國的李連塔(Otto Lilienthal)與美國的萊特兄弟(Wright Brothers)等人,提供了寶貴的指引。

輕於空氣還是重於空氣

從 1853 年凱利爵士的第一次載人滑翔到 19 世紀末期的 50 年間,似乎只有騙子、 瘋子、熱心的外行人才對製造「重於空氣」的飛機感興趣,肯下工夫從事研發的科學家並不多,其理由有三:第一、 缺乏輕便的動力來源;當時無論蒸氣機或內燃機的體積都太大、太重,無法用於飛機。 第二、作為流體力學一個更不易被觀察的分支,當時的空氣動力學仍無法定量計算升力或安定性等問題,要等到 20 世紀初期才能形成較完整的解釋。第三、承一、二兩點, 稍有理智的人都知道,比空氣還重的飛機在效益上是遠比不上日漸成熟的飛艇,從而缺乏經濟或軍事的動機。但是隨著汽車取得 「路權」並迅速發展後,有心人很快就聯想到:為何不把輕便又動力強大的汽油發動機裝在滑翔機上,讓它得以一飛沖天?

其人其事

二十世紀的頭幾年,致力飛機發明的有心人逐漸增加,其中不乏擁有學院訓練的物理學家或具備雄厚資金的支持。萊特兄弟雖是腳踏車工匠出身,僅有高中學歷,但和其他同時代的競爭者最大的不同,在於他們成功地整合了升力、推力和控制三種完全不同的概念,從而實現了「載人、具動力、可操控、能穩定持續飛行」的夢想,而這種協調觀也正是航空科技的精華。其他人不是錯誤地選擇了動力來源,頭重腳輕一頭栽進水中;就是沒能掌握操縱的技巧,只能笨拙地迎風扭轉;或是缺乏足夠的升力,滯空時間僅以秒計。

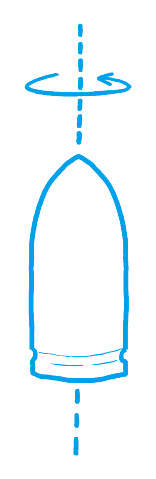

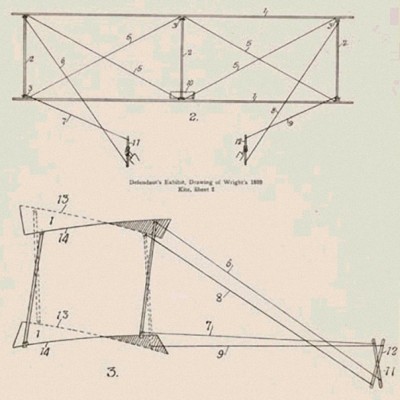

安定與控制是一體兩面。早在凱利時代便已經知道利用上反角效應來維持飛機的橫向安定。在控制上,德國李連塔的滑翔機是利用變換駕駛員身體的方式進行操縱,這種方式效率非但不高,也讓李連塔在一次失事中喪命。萊特兄弟認為,針對必須攜帶發動機升空、更大且更重的飛機,得有更好的控制方法才能解決這個難題。 1899 年,兄弟倆從腳踏車傾斜轉彎的概念裡取得靈感,設計出一種利用扭轉機翼造成翼尖翹曲(wing warping),進而產生不平衡升力介飛機滾轉的方法。利用經營腳踏車生意之餘,他們建造了一架翼展 1.5 公尺長,類似風箏的模型來測試他們的理論。

這具風箏配有纜線,在空中時可稍微扭轉翼尖;在主翼前端還裝有稱為升降舵的小型機翼,用以穩定機身的俯仰動作。試驗效果十分良好,也奠定了日後「飛行者」系列飛機的基本外型。值得注意的是,基於縱向安定性的考量,現代飛機多半把升降舵置於機尾而不是機頭(包括萊特兄弟後期生產的 Type B「飛行者」也從善如流把升降舵移置機尾);而基於製作與效率,副翼(aileron) 也不是採用萊特兄弟扭轉翼尖的方法,而是來自其他飛行先驅——諸如費爾曼(Henri Farman)或寇蒂斯(Glenn H. Curtiss)使用的機構。

藉著良好的工程協調,「飛行者」的機身輕巧靈動,在空中劃出的軌跡流暢飽滿, 而競爭者的飛機此時還只能笨拙遲緩地兜圈子。完成 1903 年的試飛後,出於商業保密以及持續對「飛行者」進行工程修改等原因,萊特兄弟很淡定地封鎖了相關消息,但傳言仍然很快在世界各地散佈開來。這種保守態度後來造成許多的質疑與爭議,即便在發源地美國,也遲至 1942 年才公認萊特兄弟是「飛機真正的發明人」;至今仍有形形色色的擁護者主張,較萊特兄弟更早掌握飛行的奧秘者另有其人, 2003 年人類百年飛行紀念時,此類宣稱更是不絕於耳。

為了保障可能的商業利益,萊特兄弟除了將「飛行者」相關設計取得了英、美等國的專利權外,也只有承諾簽約購買的對象才能夠觀看飛行展示。這種行銷策略當然無法滿足最有可能,也向來保守的政府買家。兄弟倆一度被迫出走,轉向歐洲列強兜售他們的秘密,好在也沒什麼國家理會,否則世界空權的歷史倒有可能因此改寫。

經過數年奮力不懈的鼓吹,1907 年,半信半疑的美國戰爭部在陸軍通信兵團內成立了航空部門,研究「如何利用先進器材進行偵察與通信」,並在 1908 年試驗性地向萊特兄弟購買了改良的Type A「飛行者」。 在遭遇連續幾次嚴重事故,折損 11 名西點 軍校土木系畢業的高材生後,總算進入穩定發展期,飛機的性能終獲美國陸軍與海軍肯定,取得足夠訂單。

第一頁、第二頁