- 作者:克萊兒.瓊斯(Claire Jones)

本文編譯自《自然》,原文為〈Careers and controversy before the First World War〉

在上一篇中,我們看到女性最早是如何在科學上佔有一席之地。接下來我們會了解到,為了學術研究機會,女性科學家都做出了哪些妥協與權衡,又面臨怎樣的難題呢?

情非得已的無償合作

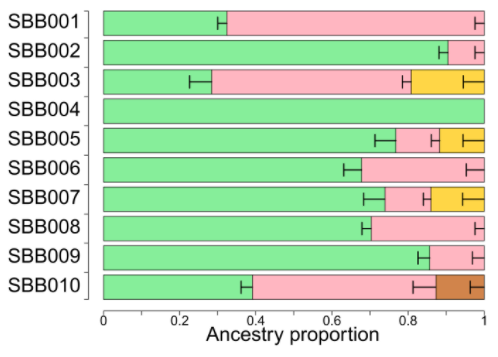

雖然優秀的學會可能並不願意擁有女性成員,但她們依舊會想方設法找到途徑加入,並且也透過其他方法來參與到研究當中。1880-1914 年間,大約有 60 名女性藉由創作或共同創作論文,或者是在持續至今的倫敦社交季中亮點般的年度晚會上進行展示,以此貢獻於皇家學會。

有些女性像是古生物學家桃樂西婭.貝特 (Dorothea Bate) ,和著名於對節育的工作付出,但也因為對優生學的支持而惡名昭著的瑪麗.斯托普斯 (Marie Stopes),則甚至獲得皇家學會支助她們研究的獎學金。

斯托普斯的科學事業讓她為了研究而旅遍各地,接受政府的委託,發表將近 40 篇科學論文,並且對煤林生態帶來重要的見解。她獲得德國慕尼黑大學 (University of Munich, Germany) 與倫敦大學學院 (University College London) 的博士學位,還成為曼徹斯特大學的第一位女性科學教職人員。

我們現代對科學專家「支薪」這樣的普遍認知,其實在 1910 年代以前都尚未完全普及,縱使從事科研工作的男性(和部分女性)自從 1870 年代開始就假定如此,但這往往是由於像電機工程這樣新興技術和企業的出現。

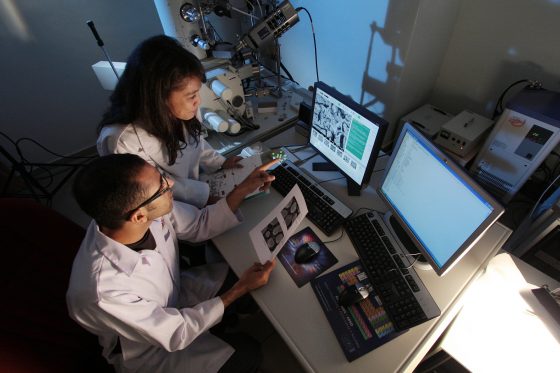

就算女性受過大學的訓練,她們還是傾向穩妥、低地位的,做例行工作的角色,例如 1890 年代在格林威治天文臺 (Royal Observatory, Greenwich)、1907 年自倫敦帝國學院 (Imperial College London) 建立起,做研究助理和計算工作。

然而,跟支薪的男性一起工作,但女性科學家卻收不到任何酬勞的狀況並不少見。以貝特為例,她自從 1898 年便在倫敦自然史博物館 (Natural History Museum, London) 工作,但一直到 1948 年她六十幾歲以前,貝特數年以來都沒有收過報酬也沒有被承認為員工。

「讓中產階級的女性獲得報酬」這樣的想法違背了所有對良好女性特質的理想典範。

在該世紀早期,這樣的觀念也同樣影響了為農藥問題與害蟲提供經濟上忠告的愛蓮娜.奧梅羅德 (Eleanor Ormerod)。儘管對一名富有的中產階級女性而言,要進行研究或做從旁教導——也就是女性少數受到尊重的職業來說——其實是相較容易的。

而工產階級的女性則可以透過企業經營以獲得進入科學領域的途徑,作為導航儀器製造者、發明者以及航海領域的出版作家珍妮特.泰勒 (Janet Taylor),不僅在 1860、1870 年代於倫敦東區建立了航海專科學校,連英國海軍部 (Admiralty)也是她的客戶之一。

奧梅羅德是一名開創性的科技科學家,尤其是她在 1877-1901 年間發佈的年度報告,對建立英國的經濟昆蟲學的紀律有很大幫助。雖然奧梅羅德是自學也沒有獲得任何正式證照——鑒於科學界的業餘慣例,這種情況並不少見——但她依舊在各式大學做培訓授課和顧問,也是英國愛丁堡大學 (University of Edinburgh, UK) 的主考官。

奧梅羅德也參與了國際間的合作研究,並作為法律案件的專業證人和皇家農業學會的昆蟲學顧問,然而,她並沒有被給付薪資,只會獲得偶爾的經費,儘管在接下來的十年都免費給予她專家的意見。

「從旁協助」——女性科學家的獨立研究

跟丈夫或者其他男性家庭成員合作,也是當時女性要進入科研領域的一種途徑,然而就算是最平等的科學夥伴關係,男性也較易獲得名聲,而他的女性共同研究者則扮演助理的角色。

即便如此,許多女性也接受了這樣的狀況。天文學家瑪格麗特.哈金斯 (Margaret Huggins) 和前面提到過的史考特 (Henderina Scott)——植物學家、古植物學家與慢速攝影的先驅——都是這樣的例子。她們都是獨立的研究者,但帶入那個時代的觀念而言則是作為她們丈夫「夥伴 (helpmeets)1」的妻子。

截然不同的是,史考特的丈夫是贊同女性進行科學研究強烈支持者,而哈金斯的丈夫則抱怨疾病妨礙了他,使他沒能夠去阻止皇家學會 1906 年對電機工程學家和物理學家赫莎.艾爾頓 (Hertha Ayrton) 的原創研究頒授休斯獎章 (Hughes Medal)。

當艾爾頓於 1923 年過世時,《自然》上的一篇訃聞聲稱,比起追求她個人的科研興趣,她更應該要照料她的丈夫,「在丈夫回家時幫他穿上絨毯拖鞋」,如此他能夠投注更多努力在他的科學工作上。艾爾頓或許成功地做為一名科學家,但至少根據為她寫訃聞的人而言,她並沒有成功的做為一名妻子。

艾爾頓備受尊敬的那些研究有部分是在她丈夫於倫敦肯辛頓的中央機構2 (Central Institution in Kensington, London) 的實驗室裡完成的,包括她在 1902 年的《The Electric Arc》書中提及的一些工作,該書成為電機相關學科的重要資料,並自 1899 年開始系列刊載於《自然》上。當她的丈夫去世,艾爾頓便失去了進入機構的權利,轉而將她的客廳變成實驗室,但這也引發了對她的研究以及科學信譽的質疑,尤其當實驗強調需要精準的測量和儀器時。

科學領域更加開放!與之同時迎來的反對

當女性要踏進實驗室時,總是需要格外小心,因為這裡往往被視為是展現男子氣概的空間。而女性的存在可能會引起懷疑——如果不是徹底的敵視的話——尤其當進入許可是基於研究而非教育目的。這樣的對立狀態時常導致平行場所的發展,像是 1884 年的劍橋大學女性巴爾弗生物實驗室 (Balfour Biological Laboratory for Women)。

當新的世紀來臨,愈來愈多女性進入大學教育中的科學領域,而倫敦大學便是普及「女性專業研究學者」概念的關鍵角色,以其自從1878年起,倫敦大學便在平等的基礎上將學位對男性和女性開放(醫學除外)。

當時著名的女性學院,倫敦大學皇家霍洛威學院和貝德福德學院 (Bedford College),都具有相當強的科學領域學科,甚至在 1886 年皇家霍洛威學院開校時,就已經具有配備良好的化學和生物學實驗室。

而自從 1889 年一個特別法案通過之後,女性便也被允許從蘇格蘭的大學畢業。(直到1916年才授與女性畢業的醫學學位除外)

但女性高等教育的戰爭並未迎來勝利,該年,物理學家威廉.威瑟斯.摩爾 (William Withers Moore) 利用對英國醫學會的演講,警告並反對女性的大學教育,因其會對女性的生殖健康和心理健康造成「危險」。

然而,有些已經獲得學位的女性對於他的警告毫不畏懼,她們開始擔任從事研究的職位,並且開始在英國、德國和美國修習以獲得更高的學位。像是數學家和生物統計學家卡爾.皮爾森 (Karl Pearson) 便在 1904 年建立的倫敦大學學院高爾頓實驗室雇用一些女性,而在貝德福德學院主修數學的愛麗絲.李 (Alice Lee) 也在他的指導下獲得科學博士學位。

雖然女性在劍橋大學並不能被授予學位直到 1948 年(在牛津大學開始授予的 27 年後),但她們還是會學習自然科學並且會對研究做出貢獻,在 1902-1910 年期間,劍橋大學紐納姆學院的女性研究學者對基因科學的建立相當有幫助,並在生物學家威廉.貝特森 (William Bateson) 身旁工作。

在該世紀末,另一條較受歡迎的女性進入科學的途徑也被建立出來,就是在女子高級中學或學院進行授課,許多女性畢業生在教學上找到她們在科學界的合適位置,包括劍橋大學的數學家莎拉.布斯托爾 (Sara Burstall),便在 1898 年成為曼徹斯特女子高中 (Manchester High School for Girls) 的校長。

然而,不是所有人都滿意這樣的發展。化學家威廉.阿姆斯壯 (William Armstrong) 在 1904 年莫斯利教育委員會 (Mosely Education Commission) 的報告上強調演化給予女性的「智力缺陷」並且發出了關於「允許她們教導男孩科學知識會「汙染」他們,並且帶來毀滅性的影響」的可怕警告。

平凡的科研女性也值得被看見

在一戰期間女性科學家的重要工作——當男人們都在遙遠的前線時,站出來持續運營實驗室——只有到了現在才被給予應有的讚揚。

像是斯托普斯因為戰時的努力奉獻而被英國政府的工業研究部聘雇,並且在那裡進行煤炭結構成分的合作研究。還有希爾達.菲比.哈德森 (Hilda Phoebe Hudson),像其他女性數學家一樣,加入了空軍部以研究航空工程學的相關問題。

廣為流傳的女性在科學上的歷史傾向於頌揚傳奇的「女英雄」,像是愛達.勒芙蕾絲 (Ada Lovelace)(在她短暫生命的至少末期,將她傑出的數學能力多用在賭博上),或是榮獲兩次諾貝爾獎的居禮,而不是那些盡她們最大努力以進入科學領域——往往是非常成功的——的平凡女性。

但透過這些平凡科研女性的故事,便能讓我們牢牢記得,讓女性參與科學的寬宏,不僅可以終止科學中「消失的女性」的把戲,更能夠創造觀點好讓人們知道:「科學是,且永遠會是,為女性如同為男性而生」,如此而為現代的性別失衡點一盞明燈。

註解:

- 意即同伴或協助者,尤其是指妻子。

- 一種在 20 和 21 世紀的高等教育機構。