有關量子力學真正讓我們煩惱的是,理論中竟然出現了「觀測者」這個詞語。

到底什麼才算是個「觀測者」,或者什麼才算是「觀測」呢?顯微鏡算不算?還有使用顯微鏡的有意識的人類算不算呢?松鼠呢?還有攝影機呢?倘若我並沒有仔細觀測,而只是瞥它一眼呢?到底是什麼時候才會發生「波函數塌縮」呢?

- 這裡說明一下以免你日夜懸念:現代物理學家幾乎沒有人認為「意識」和量子力學有絲毫關連。的確有少數人破除舊習而相信這點,不過那些人少之又少,並不代表主流思潮。

這些議題統稱為量子力學的「測量問題」(measurement problem)。物理學家為它苦思了數十年,如今依然沒有共識。不知道該如何解決。

不過,他們有一些構想。有種門路主張,即便波函數在預測實驗結果方面確實扮演要角,卻沒有真正展現出物理實相。說不定除了波函數之外,另有更深邃的方法可以來描述世界,而依循那種方式呈現的世界演化,原則上是完全可預測的。這種可能性有時也稱為「隱變數」(hidden variables)途徑,因為它暗示我們根本還沒有標定出最能妥善描述量子系統狀態的真正做法。倘若該理論成立,那麼它必然是非局部性的——系統各部分都必須與空間其他部分直接互動。

此外,還有個更基進的途徑,那就是乾脆完全否認存有基底現實。這是量子力學的一種反實在論派途徑,因為它認為理論不過就是種有系統的紀錄裝置,用來預測未來的實驗結果。若你請教反實在論者那門知識是關於當前宇宙的哪個層面,他們會告訴你問這種問題並不明智。依循這種觀點,量子力學並不描述任何基底的「東西」:我們向來可容許談論的,完全就只是實驗測量的結果。

採行反實在論是相當戲劇性的一步。不過看來這門學說也曾獲得量子力學奠基人、泰斗權威尼爾斯.玻耳(Niels Bohr)的提倡擁護。他的觀點經描述為「沒有所謂的量子世界,只有個抽象的物理描述。我們不該認為,物理學的使命是找出自然的現狀。物理學乃是關於我們能夠如何講述自然。」

有關反實在論的最大問題或許在於,我們很難看出,一個人抱持這樣的立場,如何能完美地一以貫之。就一方面我們可以說,我們對自然的認識並不完備;不過若有人說沒有所謂的自然這種東西,那就完全另當別論了。就一方面,講那種話的人是誰?就連玻耳也(上述引文裡面)談到,「關於自然」我們能夠講述的事項。照這樣看來,那似乎便隱指有某種號稱「自然」的東西,而且我們也可以就此講述一些事情。

量子本體論——波函數

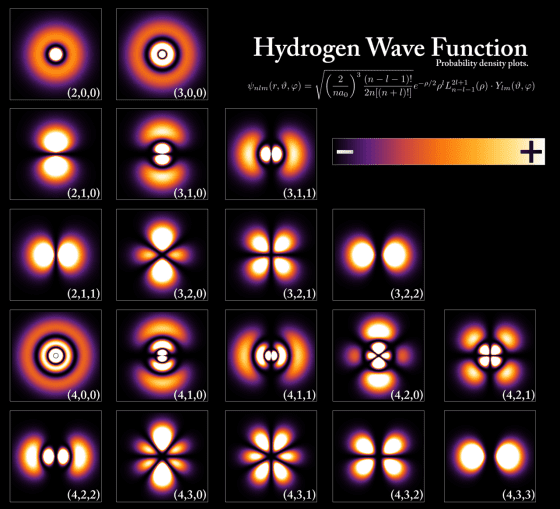

所幸我們還沒有耗盡我們的可能性。最簡單的可能性是,量子波函數完全不是種有系統的紀錄裝置,也不是許多種量子變數之一;波函數完全就是把現實直接呈現出來。誠如牛頓或拉普拉斯的理念,世界在他們眼中可以是粒子的一組位置和速度。現代量子理論學家則把世界想成一種波函數,沒有其他。

這種穩健品牌的簡明量子國度,可能會遇上一個難題,那就是測量問題。倘若一切事物就只是波函數,那麼釀成波函數「塌縮」的因素為何,還有為什麼觀測動作那麼重要?

1950 年代,一位名叫休.艾弗雷特三世(Hugh Everett III)的年輕物理學家提出了一項解答。他主張只有一種量子本體論「波函數」而且它從頭到尾也只有一種演化方式,即依循薛丁格方程式。沒有塌縮,而且系統和觀察者之間也沒有根本區分,觀測完全不扮演什麼特殊角色。艾弗雷特宣稱,量子力學很安穩地與決定論形式的拉普拉斯派世界觀完全契合。

不過,倘若真是如此,為什麼在我們看來,當我們觀察波函數時它們就會塌縮?以現代語言來講,這個戲法可以追溯至量子力學一種稱為「纏結」的特徵。

依古典力學,我們可以設想世界的所有不同片段各具自己的狀態。地球繞著太陽運行,它有特定的位置和速度,火星也自有本身的位置和速度。但量子力學陳述的是另一種故事。沒有一個波函數專屬於地球,也沒有一個專屬於火星。相同道理,整個太空也都沒有這種現象。整個宇宙同時就只有一個波函數—這就是我們不帶絲毫謙遜所宣稱的「宇宙波函數」。

波函數不過就是我們指定給每個可能測量結果的數值,就像粒子的位置。於是那個數字能告訴我們,得出那項結果的機率。機率是以波函數平方來求得的:這就是著名的玻恩定則(Born rule),名稱得自德國物理學家玻恩。所以宇宙波函數為宇宙間各個物體如何遍布空間的所有可能方式各指定一個數字。波函數為「地球在這裡、火星在那裡」指定一個數字,也為「地球位在這另一個地方,火星則位於其他某處」指定一個數字,並依此類推。

因此地球的狀態可以和火星的狀態纏結。就行星這類的大型宏觀事物而言,這種可能性並不能落實為某種可論證的方式。不過,就基本粒子一類的微小事物而言,這種現象就隨時可見。假定我們有兩顆粒子——愛麗絲和鮑伯,它們各自能以順時鐘或逆時鐘方向自旋。宇宙波函數可以指定百分之五十的機率給愛麗絲採順時鐘自旋且鮑伯採逆時鐘自旋,另外百分之五十的機率則指定給愛麗絲採逆時鐘自旋且鮑伯採順時鐘自旋。我們完全不知道當我們測量這其中一顆粒子的自旋時,結果會得出哪個答案:不過我們知道,一旦我們測量當中一顆,另一顆絕對會採另一個方向自旋;它們彼此纏結。

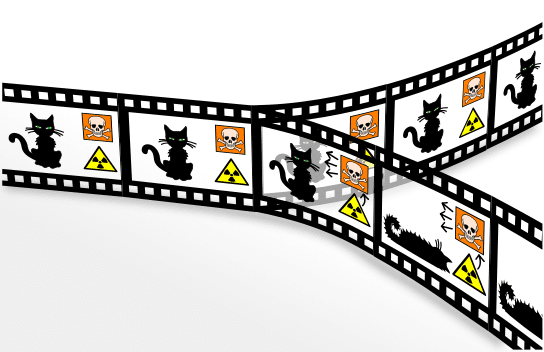

艾弗雷特說明,我們應該根據表面意義來看待量子力學的形式主義。不只你打算觀測的系統是以一個波函數來描述,連你自己都是以一個波函數來描述。這就表示你有可能處於一種疊加態。艾弗雷特指出,當你測量一顆粒子,想瞭解它是採順時鐘或是逆時鐘方向自旋,波函數並不會塌縮成某一可能性。它會平滑演化成一種纏結疊加態,其中部分是「粒子順時鐘自旋」且「你見到粒子順時鐘自旋」,還有另一部分則是「粒子逆時鐘自旋」且「你見到粒子逆時鐘自旋」。疊加態的兩個部分實際上都存在,而且它們會服從薛丁格方程式的要求,繼續存在並不斷演化。

接著,我們就有個候選的最終答案,可用來解答那個至關緊要的本體論問題:「世界到底是什麼?」世界是個量子波函數。起碼在更好的理論出現之前是這樣。

艾弗雷特的量子力學

艾弗雷特的量子力學陽春途徑——唯有波函數和平滑演化,沒有新的變數或不可預測的塌縮,也沒有對客觀現實的否認——如今被冠上了「多世界詮釋」(Many-Worlds Interpretation)的稱號。宇宙波函數的兩個部分,一個你會見到粒子順時鐘自旋,另一個你會見到它逆時鐘自旋,這兩種演化到最後會完全相互獨立。往後雙方不再有溝通或干涉現象。這是由於你和那顆粒子,在稱為「退相干」(decoherence)的歷程當中,與宇宙的其餘部分纏結所致。波函數的不同部分是不同的「分支」,所以我們可以方便地說,它們描述了幾個不同的世界(從宇宙波函數所描述的「自然世界」來看,這依然是「一個世界」,不過波函數有許多不同分支,而且各分支獨立演化,所以我們稱它們是「幾個世界」-我們的語言還沒趕上我們的物理學)。

艾弗雷特/多世界量子力學途徑,有許多值得珍愛之處。就本體論來講,它很精實能幹:只有量子態和唯一的演化方程式。它是完全決定論的,即便是個別觀測者,他們在實際檢視世界之前,也不能區辨出他們究竟身處哪種世界,所以涉及有人進行預測時,必然含有某種機率成分。同時,它在解釋測量歷程等事項時都不會遇上困難,而且也不需動用任何有意識的觀測者來執行這種測量。所有事物都只是種波函數,所有波函數都依循相同的方式來演化。

當然了,宇宙的數量多得數不清。

許多人反對多世界詮釋,因為他們就是不喜歡外界有那許許多多宇宙的構想。特別是不可觀測的宇宙——理論預測有那些宇宙,然而我們永遠不會有實際做法來看見它們。這並不是非常深思熟慮的反對意見;倘若我們的最好理論預測某件事是真的,那麼在更好的理論出現之前,我們就該為它實際為真的情況,賦予較高的貝氏信任度。倘若你對多重宇宙有某種內在的或先驗的負面感受,那麼你當然可以想盡辦法研擬出更好的量子力學表述。不過負面感受並不是種有原則的立場。

有個祕訣可以讓你和多世界詮釋和平共處,那就是領會那途徑並不是從量子力學的形式主義入手,然後再添入一個大得荒謬的多重宇宙。就形式主義看來,所有宇宙早都在那裡了,起碼有那個可能。依循量子力學描述,各個物體都是處於不同測量結果的疊加態。宇宙波函數自動把整個宇宙就是處於這種疊加態的可能性包括在內,接著我們選擇以「多重世界」來談論這種疊加。所有其他版本的量子力學,則必須設法「去除額外的世界」——做法是改變動力學原理,或者增添新的物理變數,或者否認現實本身的存在。然而這在解釋力或預測力上都沒有長進,還非必要地讓一種簡單的架構變得複雜——起碼在艾弗雷特眼中是如此。

這可不是說,我們就沒有非常好的理由來關注艾弗雷特派量子力學。根據艾弗雷特所述,波函數分支出不同的平行世界,並不是種客觀的特徵;它只是談論基底現實的一種方便說法。不過,究竟是什麼因素決定了區劃不同宇宙的最佳方式?為什麼我們會看到與古典力學規則十分近似的現實萌現?這些問題都完全值得重視——不過在堅定支持多世界詮釋的人士看來,這些問題也是充分可以回答的。

從整體全貌角度來看,這段討論有兩點必須記得的重要事項,一項是即便我們對量子力學並沒有最完備的認識,然而我們所知的部分當中,完全沒有哪種事項必然傾覆決定論(未來只會從出於現在)、實在論(存有客觀真實世界)或物理主義(世界純具物理性)。這些牛頓派/拉普拉斯派規律運作宇宙的諸般特徵,在量子力學中依然很容易就能全都成立——不過我們並不完全確定。

另一項必須記住的重點是,量子力學所有詮釋的共同特徵:我們觀看世界時眼中所見,和我們不觀看世界時對於世界的描述方式是相當不同的。隨著人類的知識在過去幾世紀以來已經有所進展,我們偶爾也會被迫大幅重新組構我們的信念行星,好納入對實體宇宙的嶄新格局,而量子力學肯定有資格成為那幅格局。就某種意義來講,這就是終極統一的成果:現實的最深層級並不包含「海洋」和「山脈」一類的事物,不過還不只於此,它甚至也不包含「電子」和「光子」一類的事物;它只有量子波函數。其他一切都是方便談論的說法。

- 本篇選自本書第 21 章

本文摘自泛科學2017年11月選書《詩性的宇宙:一位物理學家尋找生命起源、宇宙與意義的旅程》,八旗文化出版。