安慰劑效應是虛構的嗎?

至少從一九五○年代起,現代醫學就認為安慰劑效應在科學上已經成立。研究顯示如果施予安慰劑的話,大約有百分之二十到百分之七十不等的病人似乎可以由此受益。其中或許最讓人驚訝的是安慰劑外科手術:適當地麻醉病人、切開皮膚,但實際上卻沒有接受有意義的手術;根據報導這樣的手術高度有效。有時候假的手術甚至似乎比真的手術還更有效。例如,它似乎對某些種類的胸痛和背痛有效。一九九○年代中期的研究顯示,這對膝關節炎有效;只把病人的膝蓋切開,其治療效果和那些對膝關節進行刮搔沖洗的效果一樣好;而一般認為後者是膝關節炎高度有效的標準療法。

不幸的是,這些看來很簡潔明瞭的發現還是引起爭論。現在我們必須穿越另一個更為扭曲的哈哈鏡廳堂:身體不適的人即便沒有接受任何治療也有可能痊癒,而接受安慰劑治療的病人和接受大量醫學介入的病人,同樣可能都是以大略相同的速率自行痊癒。換句話說,接受安慰劑治療的病人,可能不是由於安慰劑效應而有所改善,而是自行痊癒的;而醫學治療也同樣無效,接受外科治療的病人其實也是自行痊癒的。在這樣的情況下,並不是安慰劑效應和真正的外科手術一樣好,而是安慰劑效應並不比真正的外科手術好,兩者同樣都是無效的。

要了解是否真的有安慰劑效應,必須做另外一種實驗:把接受安慰劑的一組,和完全沒有接受安慰劑的另一組拿來做比較。在這種情況下,如果有安慰劑效應的話,接受安慰劑的病人的治療狀況,必須要比沒有接受治療的病人好。

兩位丹麥醫師(Hrobjartsson and Gotzsche)蒐集對接受安慰劑治療與沒有接受治療之病人進行比較的研究論文,並在二○○一年進行分析。在這一百一十四個試驗當中,只有少數實驗是直接設計來測試安慰劑;其餘大多數狀況是醫生檢查了三組病人:接受醫學治療的病人、接受安慰劑治療的病人,以及完全沒有接受治療的病人。他們發現就治療狀況的改善而言,接受安慰劑的病人和沒有接受治療的病人,兩組並沒有顯著的差別。

這聽起來像是個決定性的研究,丹麥醫師的報告乍看之下很有說服力。他們分析的研究數量以及病人數目都很大。此一研究似乎推翻了一個重大的成見。但如果仔細檢視論文最後謹慎的但書的話,就會發現其結論並不是那麼地牢不可破。

首先,資料顯示安慰劑對於疼痛的經驗有小的效應,此外安慰劑有可能對一小部分病人或某些疾病有相當大的效應,雖然並非對所有病人或所有疾病都有效應。丹麥研究所使用的統計分析方法,很容易掩蓋掉這些輕微的效應和少數的疾病與病人。更讓人憂心的是下面所要討論的複雜邏輯,要說明此一邏輯,在句子結尾必須使用越來越多的驚嘆號。

不管是安慰劑或其他的療法,是無法以盲目的方式和沒有治療的狀況做比較!病人和治療者都會知道誰沒有接受治療;事實上,沒有接受治療這件事情是無法隱瞞的,否則這就不是「沒有接受治療」,而是接受安慰劑。

現在事情變得更複雜。如果醫師和病人知道誰沒有接受治療,我們會預期這將帶來期待效應以及報告效應;如果安慰劑有作用,我們會預期安慰劑組病人和未受治療組病人的差異會更加顯著!換句話說,沒有接受治療的病人應該會對自己的前景感到悲觀,而執行治療的人應該會預期該組病人不會有什麼改善;因此我們會認為,不論施行治療者或接受治療者,都會有很強的報告效應,而且期待效應還會強化這兩者。總而言之,即便沒有安慰劑效應,在這些非盲目的實驗中,由於沒有治療那一組的負面報告偏差和期待效應,實驗結果應該會看到有安慰劑效應。在這個愛麗絲夢遊的仙境中,這應該是種永遠不會失敗的實驗!不管有沒有安慰劑效應,結果應該總是看起來會有安慰劑效應的!!

現在這些實驗的結果卻是沒有顯著的安慰劑效應,那麼意味著沒有任何的期待效應與報告效應出現在這些實驗中,這顯示這些實驗一定有什麼問題!!!就像孟德爾關於遺傳性徵的著名實驗一樣,實驗結果太漂亮了,使它看來好像一定是造假!

丹麥研究者在回應這些質疑時論稱,由於大多數的實驗有三組病人,而非兩組,因此病人和分析師所在意的都不是安慰劑組和未受治療組的差異,而這點或許減低了報告效應與期待效應。然而這樣的論點看起來仍是很薄弱的。

無論如何,缺乏期待效應和報告效應即便不是決定性因素,也有其他相當不同的理由讓我們不信任這個研究的結論。正如前面所說,沒有接受治療的那一組病人,無可避免地會知道他們並沒有接受治療。如果他們的疾病很嚴重的話,那麼他們可能會覺得既然在這個研究當中沒有接受任何治療,便會自行決定以和此一研究無關的方式尋求其他的治療(參見第四章有關維他命試驗的類似主張)。這點並不適用於安慰劑組,因為這一組的病人以為他們正在接受治療。有無自行治療所帶來的差異,可能導致不同組別的成功率沒有太大的差別。

考量上述兩種反對丹麥研究人員結論的論點,讓我們不知道該採取什麼樣的立場,這種情況經常出現在困難的統計科學中,我們只知道不能像過去那樣把安慰劑效應視為理所當然,但我們仍舊很難確定它並不存在。要解決這個問題,必須在安慰劑組和沒有接受治療組之間進行一場雙盲實驗,然而這在定義上就是不可能的(在這個句子最後不得不加上一個驚嘆號)!

儘管有這些學術爭論,製藥公司與藥物試驗的執行者乃至製藥公司的批評者,都認為安慰劑效應是真實的。批評者指出,所謂的雙盲通常無法執行,因為如果藥物有昏眩或口乾等副作用的話,病人經常能因此而猜出他們吃的是真藥或是安慰劑。這意味著即便藥物在隨機對照試驗中勝過了安慰劑效應,但也能只是因為由於藥物有副作用,而有了更強的安慰劑效應!

製藥公司和為其執行試驗的單位是如此地重視安慰劑效應的真實性,以致於它們實際上甚至還評估接受試驗的病人對於安慰劑效應的敏感程度,試圖排除掉那些容易受到暗示的病人(隱藏式的心理治療)等等。關於安慰劑效應存在與否的問題,我們可以這樣說:就安慰劑效應如何影響我們對醫學的思考而言,它是真實的。

還有一個讓事情變得複雜的因素

設想我們要試驗某種早就知道有效的藥物或療法,像是賀爾蒙替代療法(hormone replacement therapy,HRT )。現在假設我們對其是否安全有了某些懷疑,為了審慎起見,最好再次使用一個新的雙盲對照試驗來測試它的有效性。在進行這樣的試驗時,不管是接受真正藥物的病人或是接受安慰劑的病人,都有很好的理由相信藥物的確證實在生理上是有效的。因此很可能會有很強的安慰劑效應,因為病人對於他們認為是真的藥物,會有很高的期待,因此會有很明顯的效果。

簡言之,病人對於真實藥物之有效性的信心越強,在某種程度上,安慰劑效應的強度也會相對應地更強,而這點也許是來自此種藥物的服用者之長時間經驗。在這樣的情況下,如果試驗顯示安慰劑組與控制組之間沒有差別的話,這也許不是因為真正的藥是無效的,而是因為它的有效性讓服用安慰劑的人產生了很強的期待。在這樣的情況下,任何從負面結果所推導出來的結論,可能都是不正確的。

安慰劑與本書的三個主題

安慰劑效應確實揭露了現代醫學核心的不確定性。但也帶來一個很吸引人的兩難。如果安慰劑效應有作用的話,為什麼不有系統地使用它呢?

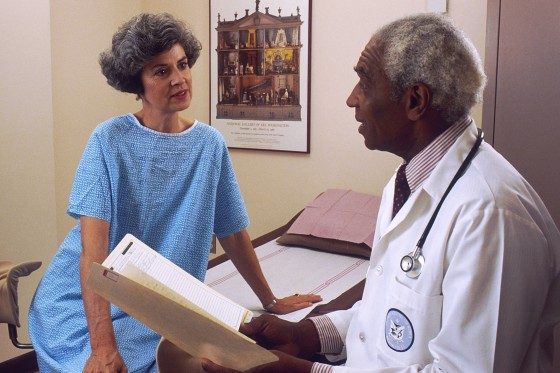

答案之一是很直接明顯的。假設問病人:「你喜歡真正的治療還是安慰劑?」病人必然會說「真正的治療」,因為一旦告訴病人他服用的是安慰劑,那它就不是安慰劑了;結果它也就不再是一種治療了。任何試圖提供選擇的做法都必然失敗(這點在邏輯上和我們上面的論點是互補的:一旦你欺騙病人讓他以為他在接受治療,然而實際上沒有接受治療,那麼這就不是治療了,這是安慰劑!)。然而,醫師也許有時候的確會在瞞著病人的狀況下,秉持善意而開安慰劑。遇見科學上沒有有效舒緩方式的疾病時,一個好醫師應該提供安慰劑,同時別讓病人知道目前並無得到認可的治療方法。不過這種療法的有效性是建立在病人沒有真正的選擇,你不能問病人:「你喜不喜歡這種安慰劑啊?」醫師必須欺騙,而在欺騙的情況下,病人是沒有真正選擇的。這點也適用於任何負責整體人口集體健康的單位;在各種治療方法當中,安慰劑是個有用而重要的部分,但是你沒辦法請人們投票支持「在醫學治療上使用更多的安慰劑」。你能嗎?

醫學是科學,或是救助?另類醫療與安慰劑效應

另類醫療包含所有那些不受到主流醫學科學體制所承認或支持,或是只有少數人支持的療法;它們有的是傳統療法,有的是新療法。正統醫療和另類醫療的界線很難界定,因為醫學科學的不確定性使得其之間有很大的游移空間。例如相較於數十年前,現在很難對針灸嗤之以鼻(關於另類醫療的討論參見第四章)。幸運的是,現在我們還不需要討論另類醫療在生理上的效力,而為了便於分析安慰劑效應,我們可以假設有某種這類治療在生理上是無效的。其實這不是一個假設──這幾乎必然是真的。這之所以幾乎必然是真的,是因為就連正統療法也有許多是無效的,因此如果所有的另類療法都有效,那真是一件怪事。

那我們把這組在生理上沒有效力的另類醫療稱為「空洞治療」。我們在這裡不會指出它們是哪些療法。重點是即使空洞治療沒有直接生理上的效力,也還是有很多人相信自己因為這些療法而獲益。因此大約有百分之四十二的美國人和百分之二十的英國人使用另類醫療。這些人加起來花了那麼多的錢,除了確定已經竭盡所能地尋找治療之外,可能都沒有得到任何好處;但更可能即便是在最差的情況下,他們也因為安慰劑效應而有所改善,而且其中有些效應該是由真正的生理改變所帶來的。其實如果安慰劑效應有什麼重要性的話,那麼最有可能發揮的地方是另類醫療;另類醫療通常強調「全人」照護與樂觀,而且幾乎從來不會使用見諸正統醫療中那種冰冷而機械的步驟。如果安慰劑效應能夠治好病的話,那麼其最密集而有效的形式,最有可能是出現在另類醫療當中。

然而,另類醫療的效力是來自於安慰劑效應,這種想法受到另類醫療執業者的抗拒。他們就像醫療專業一樣,希望能得到科學與生理學基礎的專業認可。而根據我們上面所描述的理由,他們也必定得這樣堅持;因為一旦宣布一種療法是安慰劑的話,它就不再是安慰劑,也無法構成治療了。讓我們暫時脫離整個辯論,重新溫習這一點,然後想像我們可以達到一個「阿基米德點」,有辦法區分直接的生理效力與安慰劑效應所帶來的生理改變。假設我們從這個點可以看出,不管是西方社會的另類醫療,或是其他社會相對應的醫療,像是巫醫、薩滿、巫毒等等,都沒有直接的生理效力;它們都是空洞療法,但是由於安慰劑效應,它們經常能夠透過間接的生理改變而治療疾病。就「原始」社會而言,當外來者宣稱這樣的儀式沒有直接的生理效力時,對其效力並不會有太大的影響,因為從事治療的靈媒之力量被認定是來自於魔法,而非化學或物質。然而,西方社會大多數人則認為,好的醫療介入必須有化學或物質的基礎。安慰劑效應在我們社會的脆弱程度,和社會接受科學世界觀的程度成正比。

在此,醫學既是科學卻又是救助的緊張關係,以清晰的形式呈現出來。在 西方社會,國家通常傾向支持「醫學就是科學」的面向。例如,今天英國的國民健康服務(National Health Service,NHS)越來越強調所謂的實證醫學(evidence- based medicine)。國民健康服務只會提供經過隨機對照試驗或類似試驗證實有效的藥物或療法。然而,隨機對照試驗這個想法本身,即肯定了以科學為基礎的生活方式,因而實證醫學論述的存在本身,就會減少以安慰劑為基礎之療法的有效性。

本書的作者認為,基於許多超越醫學之外的理由,就社會的層次而言,應該支持科學的世界觀,即便我們得接受至少有某些人的健康在如此情況下會間接受到傷害。這是個人利益與集體利益之間緊張關係展現出來的方式。當個人罹患正統醫療無能為力的疾病而拼命尋找救助時,另類醫療雖然沒辦法直接治療,但可以經由安慰劑效應而從空洞療法得到好處。然而,政府或相關單位必須負起培養集體科學世界觀的責任(而我們認為這是這類單位所應該要做的),因此從政府單位這類來源得到幫助的機會就會減少。政府有可能在改善醫學「科學」面的同時傷害了「治療」面,然而政府別無選擇只能這樣做。

本書從「安慰劑效應」到「接種疫苗的決定」,共舉出八個例子,說明醫學複雜的面向,並用合理的態度面對醫學得不確定性,改善與醫療專業的互動,《科倫醫生吐真言:醫學爭議教我們的二三事》,左岸文化出版。