金克寧/畢業於臺大復健系、清華大學研究所、杜克大學博士。專長食用植物之標靶活性鑑定及化學純化。曾任職中央研究院。

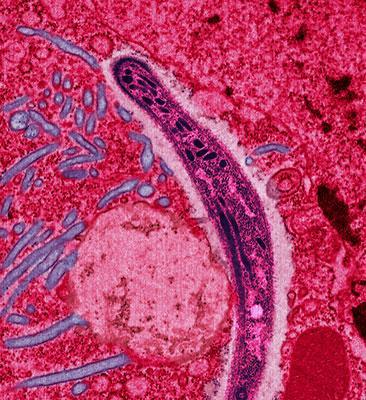

瘧疾在人類數千年的歷史上一直是揮之不去的陰影,至今已經奪取了數億人的生命,是歷史上造成人類死亡最多的疾病。古羅馬帝國因瘧疾猖獗而衰亡;巴拿馬運河開鑿工程亦因瘧疾而轉手延宕。但自五十年代始,傳統抗瘧藥物已全面失效,瘧疾氾濫奪取人命。青蒿素是從中藥青蒿(黃花蒿)中提取的高效、速效抗瘧藥。作用於瘧原蟲紅細胞內期,適用於間日瘧及惡性瘧,特別是搶救腦型瘧均有良效。其退熱時間及瘧原蟲轉陰時間都較氯喹短,對氯喹有抗藥性的瘧原蟲亦有效。青蒿素分子為全新之化學結構,以新穎之藥物機制抗殺瘧原蟲。青蒿素之衍生物及其複方在近代抗瘧醫藥作戰中作出重大貢獻,是近年拯救最多人類生命的化學藥物。

越戰和瘧疾

1955年,美國等民主陣營國家支持的南越和蘇聯等社會主義陣營國家支持的北越發生一場戰爭。這一地區自古以來就是所謂「瘴氣」之地,自三國時期諸葛亮南征孟獲到清乾隆年間數度進擊緬甸都因瘧疾而受挫,這裡的瘧原蟲似乎也比其他地區的同類更為強壯,當時療效最好的藥物氯喹已經無效。也是軍隊大幅死傷的重要原因。美軍因瘧疾死傷超過80萬人,但實際數量遠高於此。據說美軍非作戰性傷亡比作戰性死傷高出4~5倍之多。中國和北越軍隊,同樣遭受著類似的痛苦。支援北越的中國和陷入越戰的美國都積極尋找更好的治療藥物。

中美各自展開抗瘧新藥研發

美國當時積極展開抗瘧藥物的研究,沃爾特–里德陸軍研究所(Walter Reed Army Institute of Research)開始合成各種奎寧類衍生物相關藥物。他們當時的理論是抗瘧疾藥物必含雜環,據此測試了20萬種化合物,結果都不太理想。最終於1980年代研製出了甲氟喹。甲氟喹雖然藥效很強,但有嚴重精神方面的副作用。中國則於1967年5月23日由國家科委、解放軍總後勤部在北京飯店召開了「瘧疾防治藥物研究工作會議」,集全國力量成立常設機構稱為523辦公室。但當時中國正處於文化大革命的動亂之中,科研工作展開極端困難。工作組1967~1969年間共篩選4萬多種抗瘧疾的化合物和中草藥,未取得進展。

青蒿萃取物抗瘧疾

科學家只得另闢蹊徑。1969年1月21日,中國衛生部中醫研究院參加「523項目」,屠呦呦教授任科研組長,那一年屠呦呦39歲,職稱是助理研究員。她從系統收集整理歷代醫籍、本草入手,整理出一冊《抗瘧單驗方集》,包含640多種草藥,其中就有後來聲名遠揚的青蒿。不過,在第一輪的藥物篩選和實驗中,青蒿的高溫萃取物對瘧疾的抑制率只有68%,還不及胡椒有效,在相當長的一段時間裡,青蒿並沒有引起大家的重視。

「青蒿一握,以水二升漬,絞取汁,盡服之。」

東晉人葛洪記載青蒿絞汁使用的辦法和中藥常用的煎熬法不同。這是不是為了避免青蒿的有效成分在高溫下被破壞?這個靈感,令屠呦呦敲開萃取青蒿奧秘的大門,她最先提出用乙醚低溫萃取青蒿素的方法,這一步至今被認為是青蒿初萃物有效性的關鍵所在。1972年3月,523辦公室在大陸全國南京中草藥專業組會議上,第一次報告了青蒿對鼠瘧原蟲近期抑制率可達100%的實驗結果。奠定她「青蒿素之母」的地位。後來中醫研究院的研究者也用低溫萃取的方法得到了可貴的青蒿素晶體。在江蘇高郵地區,就有用青蒿治療瘧疾的傳統。一句順口溜「得了瘧疾不用焦,服用紅糖加青蒿」在當地廣為流傳。顯然,低溫使用青蒿治療瘧疾,已有了廣泛的應用。

青蒿素的分離純化

雖然低溫青蒿萃取物展現一定的治療效果,但其實驗結果不夠穩定,且臨床前的動物毒性實驗中測出毒性。在山東中醫藥研究所、雲南省藥物研究所的共同努力下,羅澤淵等研究人員發現藥用青蒿中,學名黃花蒿(Artemisia annua L.)者有效,而學名青蒿(Artemisia apiacea Hance)者無效。應用的溶劑汽油提純法最早得到純的青蒿素藥物。

1973年10月他們已完成了黃蒿素的藥理和毒性的初步研究,經大、小動物的毒性試驗均未發現對動物的心、肝、腎臟有明顯的損害。惡性瘧疾病人服藥6小時後,瘧原蟲開始減少;16小時後,90%瘧原蟲被殺滅;20小時殺滅率在95%以上。雲南省藥物所羅澤淵等研究人員還初步確證了酉陽地區為優質黃花蒿的產地,並且首次得到高純度的青蒿素,為後來青蒿素研究工作提供了優質藥源。

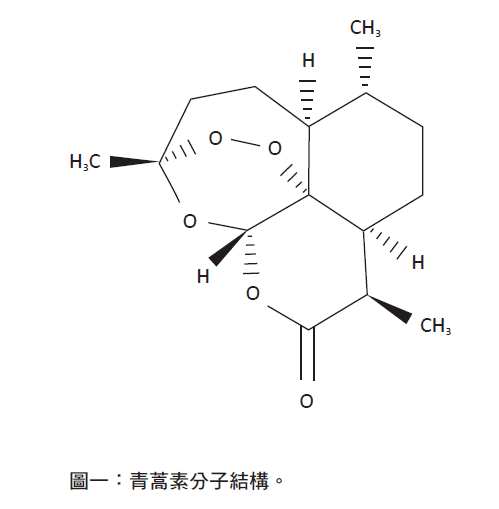

青蒿素的化學結構

廣州中醫大學李國橋確認青蒿素臨床上之優異效果,青蒿素當時已被選為針對治療瘧疾系列的新藥物。但它的缺點是復發率高及生物利用率低。為改善缺點,了解藥物代謝,藥物作用機制以及合成步驟,故必須測定青蒿素化學結構並加以改造。青蒿素化學結構的測定以中國科學院上海有機化學研究所為主,北京中藥所人員參加,並和中國科學院生物物理研究所

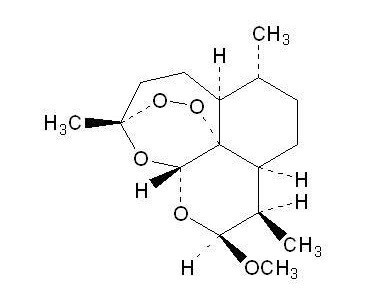

合作完成的。中醫研究院於1977年在《科學通報》以「青蒿素結構研究協作組」的名義,發表了青蒿素這一新的化學結構。1978年5月,又以「青蒿素結構研究協作組」和中國科學院生物物理研究所名義,發表了青蒿素結晶立體絕對構型的論文。1979年第二篇青蒿素化學結構的論文,以北京中藥所和上海有機化學研究所科研人員署名發表於《化學學報》,青蒿素化學結構是一個罕見的含有過氧橋的倍半萜內酯結構(圖一)。

青蒿素的作用機理

普遍認為這種過氧化結構與青蒿素的抗瘧活性有關,瘧原蟲破壞人體的紅血球,體內含大量的鐵。青蒿素能被瘧原蟲體內的鐵所催化,其結構中的過氧鍵裂解,產生自由基。自由基與瘧原蟲蛋白形成共價鍵,使瘧原蟲蛋白失去功能,從而導致瘧原蟲死亡。這是一個全新的藥物作用機制,說明青蒿素能殺滅已經對奎寧類藥物產生抗藥性的瘧原蟲。含過氧橋的化合物在以往的藥物研究中從未引起人們的注意,因為這種結構非常不穩定,暴露在空氣中就會分解,更不要說進入人體發揮藥效了。

但青蒿素結構使它的過氧橋被環狀結構保護著,使其足夠穩定地進入人體,發揮作用後又能很快地分解掉,從而減少瘧原蟲產生抗藥性的可能性。我們不得不由衷地驚嘆大自然的奧妙絕倫。這也是天然藥學的獨到之處,人腦的想像是遠不能與自然的神奇相較量的。青蒿素的結構被寫進有機化學合成的教科書中,奠定了今後所有青蒿素及其衍生藥物合成的基礎。

化學修飾及最佳化

青蒿素的環狀結構保護了過氧橋的穩定,卻也造成青蒿素難溶於水和油,不易製成適當的劑型,生物利用率低。對青蒿素結構進行化學修飾,研製功效更好的第二代青蒿素類藥物。中國中科院上海藥物所研究員李英,在1977年成功研製出了青蒿素的第一個衍生物—蒿甲醚。中國軍事科學院熱帶研究所周義青率先陸續開發複方蒿甲醚。蒿甲醚在治療抗氯奎惡性瘧和凶險型瘧疾方面具有確切的療效。更重要的是它油溶性很大,可以製成針劑,對搶救危急瘧疾病人非常有利。

現已被世界衛生組織(WHO)列為治療凶險型瘧疾的首選藥,並且為日後研製的更加高效的抗瘧新藥──複方蒿甲醚,提供了堅實的基礎。廣西劉旭發明的「804衍生物」(以其實驗室命名)可解決水溶性的問題,且療效提高5倍,這就是「青蒿琥酯」。青蒿琥酯為日後大陸和WHO瘧疾化療科學工作組作為治療腦型瘧的優先開發項目。青蒿素的衍生藥物還包括WHO與美國軍方合作研製的蒿乙醚和香港科技大學Haynes研製的青蒿碸等。

植物二次代謝物 提供藥物治療新思維

相對於分子多樣性枯竭的合成化學藥物庫,植物二次代謝物具有複雜豐富多樣的化學分子骨架,是發掘新藥物的寶庫。這次諾貝爾醫學獎說明植物能夠提供治療疾病新的藥物結構(過氧橋)及新藥物機制,新化學結構使得藥物治療得到新工具、新的分子作用機制提供新思維及新途徑給研發新藥物。但天然植物因成分太多,要測到單一分子活性,並進一步純化,具相當難度,沒有一等一的能力與技術幾乎無法做到。

發掘有藥物活性的植物分子,基本上須要兩大技術專業;首先必須有兩個獨立的活性偵測平臺,其次要有能夠自複雜的植物二次代謝物中分離純化單一分子並決定結構之技術,基本過程是植物化學和生物學之互相配合。近來之研究證實食用植物庫不僅是提供安全且新的藥物化學結構(見延伸閱讀),更能提供全新的分子藥理作用機制。由於過去藥物活性偵測科技落後,從植物中篩選活性藥物不但消耗巨大資源(青蒿素之發現)或得不到滿意結果,過程更是曠日費時。但伴隨著生物科技之進步,近來發展之偵測技術能夠以有限資源在合理時程,自食用植物庫中發現新藥物及新分子機制(見延伸閱讀)。

屠呦呦榮獲諾貝爾醫學獎

中西方對成功案例論功行賞存在文化差異。筆者在美國待過三個實驗室:默德里奇(Paul Modrich,Duke University 博士學位論文)、萊夫科維茨(Rober Lefkowitz,HHMI 博士後計畫)以及奧立佛史密西斯(Oliver Smithies,中研院提供之sabbatical study)。因為不同科研背景,他們當初啟動尚在萌芽的 「諾貝爾獎研究」時,個人必須獨自面對研究之成果(失敗或成功)。青蒿素研發原創並不是一個人,是中國國防部因為瘧疾感染嚴重影響中國人之健康,以及越戰戰情而召集全國有能力的科學家賦予這特殊任務。青蒿素發現對人類健康有無與倫比的貢獻,但諾貝爾醫學獎不可能頒給一個團隊,必須有一個參與者代表整個團隊。

中國主導抗瘧新藥研發

有別於目前我們政府極力倡導以商業導向之藥物研發計畫,今年諾貝爾醫學獎頒給救人無數的新藥物,清楚明白地強調藥物研發之最基本動機在於拯救生命,商業利益不在考慮之內。瘧疾橫行於當時熱帶及亞熱帶的開發中及未開發區域,是人類疾病史上造成死亡最多的疾病。

由於瘧疾原蟲對傳統藥物產生抗藥性,瘧疾當時已是無藥可救,必須研發新的抗瘧藥物。新藥開發需要許多不同之專業且冗長時程,是非常燒錢的,其背後真的需要龐大的資金與支援。瘧疾當時是窮人的病,新藥開發投入之龐大資金難以回收,藥物開發經驗豐富的國際大藥廠是不會輕易啟動抗瘧新藥篩選研發。然而中國為了拯救其國人及戰場士兵之性命,不惜動用當時全國僅有貧乏的資源進行新的抗瘧藥物篩選開發。解救生命是當時唯一考量,完全沒有考慮智財權之保障及日後商業利益之獲取。

令人欽佩的是國際大藥廠並未那麼地惟利是圖;諾華藥廠以成本價提供青蒿素類藥物給落後地區病患。社會政府力量支持解決國家之特殊疾病挑戰;歐美之外國家的新藥研發均源於解決直接攸關該國人民生死存亡特殊疾病挑戰 (如南韓的抗生素,古巴的疫苗,大陸的青蒿素,臺灣的鴉片戒勒及烏腳病)。這些新藥物新預防研發均由政府力量支持,如同國防任務,國家並未考慮商業效益,而是秉持維護人民基本生命安全之至高原則開發新藥物。

中國科學家投入抗瘧新藥研發

當時被徵召從事抗瘧新藥研發的中國科學家,多數原本也不從事抗瘧藥物的研究,但在523計畫下,他們放棄原來研究的科目,以過去科技研發經驗進行抗瘧藥物的篩選和開發,有志一同解決瘧疾無藥可救的窘況。由於當時外國也沒有新的抗瘧藥物,所以他們必須秉著「自己的疾病自己救」的精神來開發新藥物,拯救自己同胞的性命。這也許在專制集權的國家才辦得到。因為地域、文化和基因的不同,每個區域國家都有其特殊疾病醫藥問題。例如烏腳病,歐美國家都沒有,這種特殊疾病問題必須我們自己運用現代的科技去解決。因為區域外人的不會遇到,所以不會注意到,也不會去解決特殊區域性疾病。

臺灣應先解決本地醫藥需求

臺灣早年醫學先驅如杜聰明和陳拱北等以其在歐美日本所學的科學經驗法則,解決當時臺灣本土特殊醫藥挑戰。重要的是他們並未將他在歐美和日本的研究帶回臺灣繼續研究;杜聰明以其留日科學經驗致力於解決當時臺灣人鴉片戒勒及毒蛇問題,陳拱北則以公共衛生學方法分析解決臺灣之特殊疾病。現在臺灣很多生物醫藥研究學者都到歐美留學就業,研究課題偏重於解決世界人類疾病,回來以後就將在國外研究課題帶回來繼續研究,這樣比較容易發表論文,研究也不會中斷,但往往忽略臺灣之特殊健康醫藥需求。

國內生物醫學研究之方向應該和公共衛生疾病調查有更密切的配合,依循「自己的疾病自己救」的原則,才能認真研究解決在臺灣本土之特殊醫藥需求。例如G蛋白在細胞內的作用從中樞到周圍和疾病治療藥物發展有密切關係,大約有三分之一以上的藥物均是透過G蛋白胞膜表面受體達到治療效果,目前為止至少三屆諾貝爾獎頒給和G蛋白有關之研究。但在臺灣卻鮮少有人研究G蛋白相關之生物及藥理活性,更不用說運用G蛋白受體來解決臺灣的特殊醫藥需求。

主要原因是長久以來臺灣學者們在國外缺乏這方面的訓練,結果是國內特殊之食物安全現象還停留在新聞媒體名嘴爭論不休,盛行率高的失智症及代謝疾病必須等待外國價格昂貴之新藥降價,食物對藥物代謝之影響僅限於藍莓胡蘿蔔缺少芭樂蓮霧。以有限之國家資源應先研發能夠解決本土特殊疾病需求之新藥物,積聚經驗才能和歐美並駕較量開發新藥解決人類重要疾病。

結論

捨棄天然藥物庫,歐美藥廠動輒幾億美金投入自幾十萬至上百萬巨量化學合成藥物庫中篩選新藥的作法,開始呈現瓶頸。而國內從2000年至今沿襲著歐美藥廠進行商業導向的生技製藥相關國家型計畫也即將進入熄燈階段。現今除歐美以外,能夠進入世界市場的新藥,如中國的青蒿素、南韓的抗生素以及古巴的疫苗產品,當初開發時都是秉著「自己疾病並自己救」的原則,才能有今日之成功。這次諾貝爾桂冠,可否讓我們從追隨歐美藥廠的集體迷失中得到一些啟示。

〈本文選自《科技報導》2015年5月號〉

2015諾貝爾生醫獎—寄生蟲病依舊糾纏人類2015諾貝爾化學獎—有核酸修復才能生生不息

看《科技報導》議論科學五四三

本文同時收錄於《

本文同時收錄於《