澳大利亞維多利亞州的驗屍官,每年獲報 7,000 個案件,主要涵蓋意外死亡,以及診療後或照顧、監管中喪命。它們的現場照片、已知情況、電腦斷層掃描影像和屍體外觀,通常先由鑑識病理學家檢視。同時,家屬可能有所疑慮,並要求解剖。驗屍官會綜合以上,決定是否動刀。這回維多利亞法醫機構(Victorian Institute of Forensic Medicine),從驗屍官那裡收到兩個疑似上吊的案子,得先進行初步的司法驗屍。[1]

電腦斷層掃描

儘管無法完全取代解剖,電腦斷層掃描仍是驗屍的重要程序:一方面,可以在動刀之前,為屍體留下永久性的電子紀錄;另方面,也能預覽哪裡是解剖時得特別注意的部位。[1, 2]所有來到維多利亞法醫機構的屍體,都會被德國進口的西門子電腦斷層掃瞄儀,從頭到腳,仔細地掃描一次。[1]

驗屍

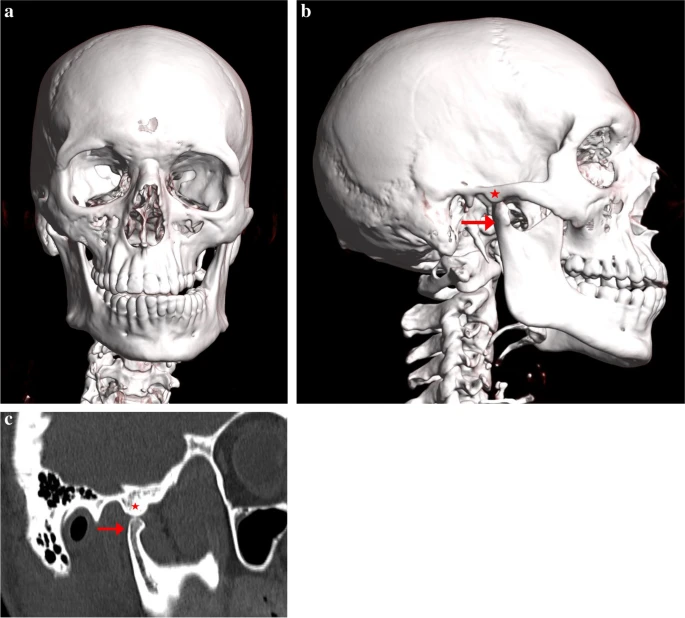

A 男是個 173 公分高,67 公斤重,20 來歲的青年。有憂鬱症病史,而且最近承受不小的人際壓力。一條直徑 1.5 公分的繩索,繫住他的脖子,繞過左耳後方,將整個人懸吊於樹上。電腦斷層掃描顯示他右邊的下顎髁骨(mandibular condyle)向前錯位,連帶下顎左邊偏移、交錯咬合(crossbite);還有舌骨(hyoid bone)左側的大角(greater cornu)骨折,而右側的變形。外觀檢查方面,已經出現屍僵(rigor mortis)、屍斑(postmortem hypostasis);但尚無分解腐化的跡象。下巴向左傾斜,脖子則被繩索擦傷。[1]

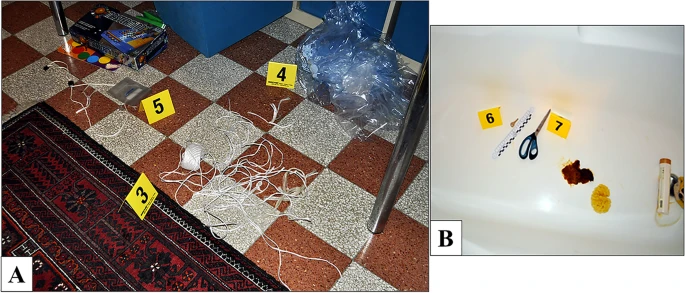

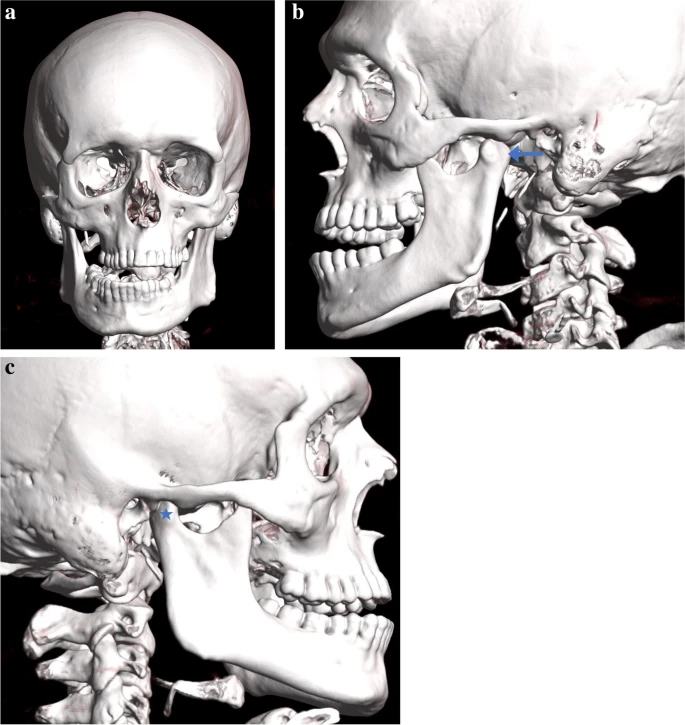

B 男,30 幾歲,高 181 公分,重 111 公斤,也有人際上的壓力。急救人員趕到工廠,弄斷直徑 1 公分,順著右耳後方懸起的繩索,將他放下。電腦斷層掃描影像上,他左側的下顎髁骨向前移位,造成下顎右側偏移、交錯咬合;舌骨右邊與甲狀軟骨(thyroid cartilage)上角(superior cornu)骨折。以肉眼觀察的話,跟A男一樣,可見屍僵及屍斑,而且也還沒腐爛。他的下巴朝右傾;脖子的皮膚被繩索磨出褐色、乾燥的擦傷;結膜與鞏膜有些瘀點(petechiae)。[1]

下巴單邊脫臼

除了四肢受傷,上吊主要會破壞頭、頸,特別是導致頸部擦傷;皮膚和眼睛的瘀點;以及舌骨、頸椎、喉頭軟骨骨折等。[1]其中喉頭軟骨,包含上述的甲狀軟骨。[3]因此,這兩名死者大部份的創傷,都不令人意外。不過,以往的文獻似乎沒有把顳顎關節(temporomandibular joint)的下顎髁骨向前移動,使下巴單邊脫臼的現象,視為觀察重點。[1]

死後狀似受傷的屍體變化,鑑識病理學家一般都頗為熟悉。比方說,腐敗的過程中,關節會開始鬆脫。可是這兩具屍體,都還沒分解到那個程度。那麼會不會是死前遭受鈍器傷害,或是他殺所致?兩名男子不僅都有自殺的動機,身上沒有被攻擊的跡象;警方也未在現場找到他人介入的證據。另外,在正常狀況下,下顎髁骨向前時,嘴巴應該會張開,跟這裡的情形不同。[1]

維多利亞法醫機構的團隊認為,兩具屍體下巴單邊脫臼,是因為繩索懸吊時的力道偏向一邊,固定住下顎同側的關節,卻將對角的那頭拉離原位,而且必定是屍體僵硬了才發生,所以嘴巴無法大開。他們覺得這個新發現的吊死特徵,值得與其他同業分享。於是圖文並茂地寫了篇個案報告,發表在 2023 年 7 月 18 日的《國際法醫期刊》(International Journal of Legal Medicine)上,還介紹電腦斷層掃描儀的型號及技術摘要,供大家參考。[1]

參考資料

- Glengarry J, Beaugeois M, Bugeja L, et al. (2023) ‘Suspension-associated dislocation of the jaw in hanging’. International Journal of Legal Medicine, 137, 1489–1495.

- Sonnemans LJP, Kubat B, Prokop M, et al. (2018) ‘Can virtual autopsy with postmortem CT improve clinical diagnosis of cause of death? A retrospective observational cohort study in a Dutch tertiary referral centre’. BMJ Open, 8:e018834.

- Suárez-Quintanilla J, Fernández Cabrera A, Sharma S. (05 SEP 2022) ‘Anatomy, Head and Neck: Larynx’. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.

-200x200.jpg)