- 作者/照護線上編輯部

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《整排脊椎都骨折!骨質疏鬆症要及早治療、保命防跌,骨科醫師圖文解說》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

- 加入照護線上 LINE 官方帳號,健康資訊不漏接

骨鬆性骨折痛得要人命!

80 歲的王女士躺在推床上,因為背部劇痛而一臉痛苦。

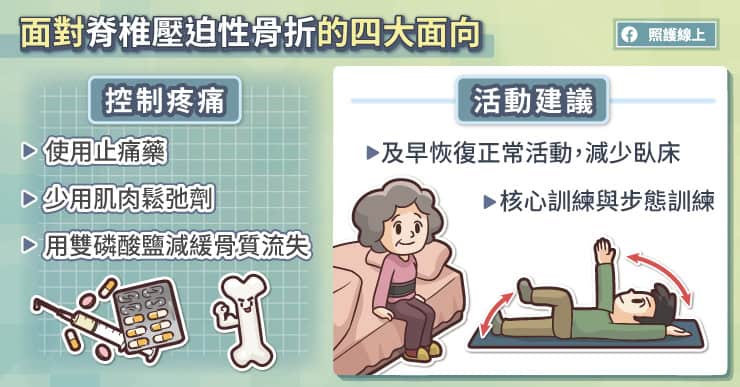

「患者的骨質疏鬆症非常嚴重,從胸椎到腰椎的脊椎骨已有多處壓迫性骨折」

彰化基督教醫院骨科部呂岳修醫師回憶,「第一次壓迫性骨折時,患者還可以走路,但是在第二次、第三次骨折後,便得坐輪椅,到後來連胸椎都骨折的時候,就只能躺床,相當煎熬。」

呂岳修醫師表示,如果能及早治療骨質疏鬆症,才有機會預防一連串壓迫性骨折的發生,否則即使灌入骨水泥,恐怕也沒有辦法改善患者的症狀。

根據健保資料庫的統計,目前全台灣罹患骨質疏鬆症患者,男性約 60 萬人,女性約 170 萬人。呂岳修醫師指出,許多患者並沒有自覺或就醫,實際罹患骨質疏鬆症的患者一定還會更多。

由於骨質疏鬆症可能沒有明顯症狀,許多患者從來沒有做過骨質疏鬆的篩檢,或在發現骨質疏鬆症後,也沒有積極接受治療。呂岳修醫師說,大家對於骨質疏鬆症的病識感較低,常常要到發生骨折,才驚覺問題的嚴重性;甚至有些鐵齒的患者一直到發生第二次骨鬆性骨折才肯開始接受治療。

骨質疏鬆症的危險因子相當多,包括老年人、停經後的女性、體重過輕、缺乏運動、抽菸、喝酒、長期使用類固醇、鈣質與維生素 D 攝取不足等。

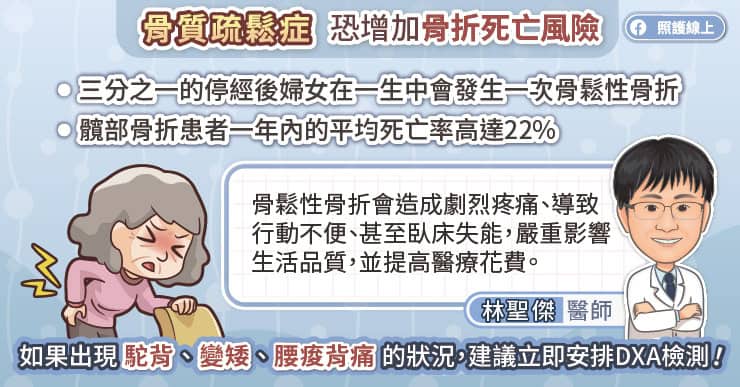

「骨質疏鬆症跟蛀牙有點類似,一開始都不會有明顯的感覺,很容易被忽略。」呂岳修醫師提醒,大家可以留意以下幾個警訊,例如發現身高變矮 4 公分以上,或是當背部靠牆壁站立時,如果罹患骨質疏鬆症而導致駝背,會使得後腦勺難以碰到牆壁,與牆面會間距超過3公分以上。另外,如果經常感到腰痠背痛關節痛,也要就醫檢查,評估是否有骨質疏鬆症。

骨質疏鬆症容易骨折害性命!

骨質疏鬆症對病患造成最大的衝擊跟影響,就是骨質疏鬆症容易導致骨折,而骨折會造成劇烈疼痛,導致行動不便、臥床失能,進而影響生活品質、提高醫療花費。除此之外,骨質疏鬆症患者常發生髖關節骨折,還會增加死亡風險。呂岳修醫師指出,髖關節骨折患者一年內的平均死亡率,可能高達將近 25% ,相當驚人!

治療骨折時都會需要使用植入物固定骨頭,骨質疏鬆症病人的骨質較差,很容易出現植入物鬆脫的情況。呂岳修醫師說,以脊椎手術而言,沒有骨質疏鬆症的患者,術後兩年內再手術的比率約 25%;至於有骨質疏鬆症的患者,因為骨質疏鬆症造成植入物鬆脫,兩年內需要再手術的比率會高達 45%。

目前台灣的髖關節骨折發生率是全世界第九名,更是亞洲第一名,可見骨質疏鬆症在台灣是絕對不容忽視的健康議題。呂岳修醫師說,骨質疏鬆症造成骨折不僅影響患者,還會對家庭、社會造成衝擊。骨質疏鬆症就跟高血壓、高血脂、高血糖一樣,是非常重要的慢性病,必須積極且持續治療。

具有骨質疏鬆症危險因子的民眾,建議要接受骨質密度檢查。雙能量X光吸光式測定儀(dual-energy X-ray Absorptiometry,DXA)是診斷骨質疏鬆症的標準檢查,利用X光來檢測骨質密度。

呂岳修醫師解釋,骨密度檢查的報告會標示 T 值(T-Score),T 值是與健康成年人之骨質密度做比較,所計算出來的值。當 T 值大於或等於 -1.0 時屬於「骨質正常」;當 T 值介於 -1.0 至 -2.5 之間稱為「骨質缺乏(osteopenia)」;當T值等於或小於 -2.5 時,便稱為「骨質疏鬆症(osteoporosis)」。

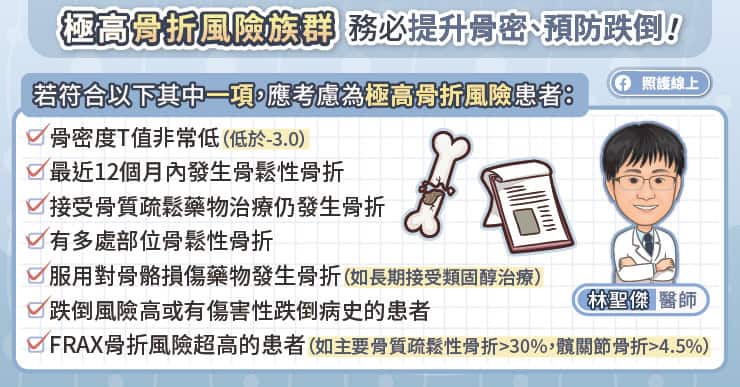

根據 2021 台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引,若符合以下其中一項,應考慮為極高骨折風險患者,像是骨密度T值非常低(低於-3.0)、最近 12 個月內發生骨鬆性骨折、接受骨質疏鬆藥物治療仍發生骨折、有多處部位骨鬆性骨折、服用對骨骼損傷藥物發生骨折(如長期接受類固醇治療)、跌倒風險高或有傷害性跌倒病史的患者、FRAX 骨折風險超高的患者(如主要骨質疏鬆性骨折>30%,髖關節骨折>4.5%)。

骨質疏鬆症,要開源節流,保命防跌!

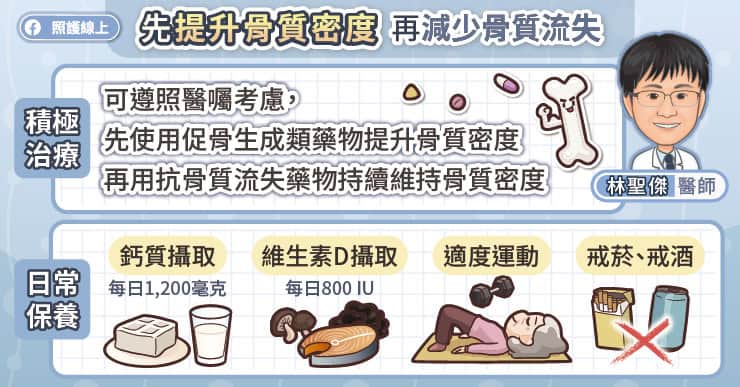

骨質疏鬆症的治療原則是「開源節流」,目前治療骨鬆的藥物分為二類,分別是促進骨質生成藥物、以及減少骨質流失藥物。呂岳修醫師解釋,「開源」的意思是增加骨質密度,「節流」的意思是減少骨質流失。

骨鬆藥物使用的方式也分很多種,包括口服、靜脈注射、皮下注射等,不同的藥物其使用的頻率也不盡相同。呂岳修醫師說,臨床上會根據患者的狀況,選擇合適的藥物。

骨質疏鬆症患者在接受骨鬆藥物治療的同時,也需要做好日常保養。每天要曬太陽至少 15 分鐘,飲食方面要攝取足量鈣質與維生素 D,鈣質建議要達到每日 1,200 毫克,維生素 D 要達到每日 1,000 IU。運動方面,阻力運動有助於提升肌力與骨質密度。建議戒菸、戒酒,以減少骨質流失。

「骨質疏鬆症患者務必保命防跌!」呂岳修醫師強調,生活中要做好預防跌倒的措施,步態不穩的患者要使用柺杖、輔具,家庭環境要照明充足、減少障礙,浴室廁所要安裝扶手、止滑墊,盡量減少跌倒的機會。另外有在服用慢性病藥物的老人家,在使用可能造成低血壓或低血糖的藥物時也要特別注意安全。

貼心小提醒

「預防勝於治療」呂岳修醫師說,「我們希望民眾不要等到真的骨折了,才知道原來自己有骨質疏鬆症的問題。」

接受骨質密度篩檢有助於早期發現骨質疏鬆症,也能及早介入治療,降低骨折的風險!

- 本衛教訊息由台灣安進協助提供

- 本文轉載自 Care Online 照護線上《整排脊椎都骨折!骨質疏鬆症要及早治療、保命防跌,骨科醫師圖文解說》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 Care Online 喔

- 加入照護線上 LINE 官方帳號,健康資訊不漏接