本文轉載自中央研究院研之有物,泛科學為宣傳推廣執行單位。

- 採訪撰文|陳子萱

- 美術設計|林洵安

臺語歌曲,臺灣命運的寫照

「愛拚啊才~會~贏~~~」人們熟悉的〈酒後的心聲〉、〈舞女〉、〈心事誰人知〉,其花俏轉音、顫音和悲涼哭腔,成為臺語老歌的基調。但中研院臺灣史研究所陳培豐研究員發現,這種日式演歌的唱腔風格,並不是臺語歌曲的「傳統」,而是在二戰之後,臺灣人主動傾靠日本文化的結果。「研之有物」專訪陳培豐,他將臺語歌謠視為「臺灣人的自畫像」,從中勾勒庶民社會對自身處境、歷史過往的理解。

臺語老歌的道地「氣口」

「我也來到他鄉的這個省都,不過我是真打拚的,媽媽請你也~保~重~」經典的臺語歌曲〈媽媽請你也保重〉,不只臺語歌手葉啟田、蕭煌奇、洪榮宏,連 S.H.E 也唱過。但不論是臺語唱將或偶像團體,若沒帶上濃濃的哭腔、轉音和連綿顫音,好像就少了原本的「那一味」。

這種「氣口」究竟何時開始?坊間常認為,臺語老歌滄桑悲涼的「日式演歌唱腔」,來自日本殖民時期的同化,但中研院研究員陳培豐不以為然。不同於多數以歌詞為分析文本的歌曲研究,他從抽象的「唱腔」著手,耗時六年,完成《歌唱臺灣》一書。

陳培豐發現,日治時期的臺語歌謠,其實是以本土「歌仔調」唱腔為主;一直到戰後國民黨統治下,演歌風味的黏稠唱腔才出現,逐漸成為今日臺語歌曲的「傳統」。

戰前「閨怨女」,臺灣味的歌仔調

1914 年,亞洲第一座合乎標準的錄音室在東京現身,預告流行歌曲工業即將在日本如火如荼展開。

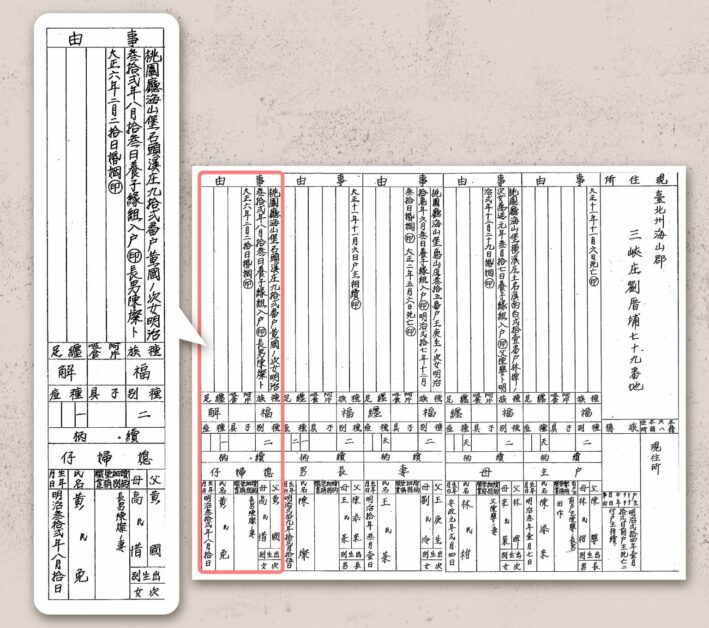

隨著殖民地身分,日本的新民謠運動也在 1920-30 年代,飄洋過海。新民謠歌詞描寫臺灣事物,但多以日式曲調、日文傳唱,因此主要流傳在臺日人之間,僅是「專屬日本人的臺灣歌謠」。

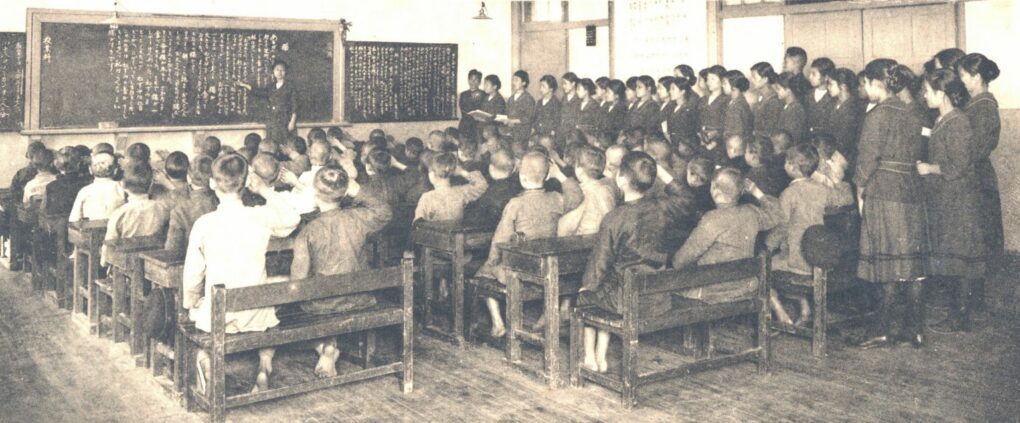

對識字率不高的臺灣百姓而言,白話說唱、故事性豐富的臺語歌仔戲,才是正港的「流行歌」。因此在 1930 年代之後,當臺灣人製作的臺語流行歌曲開始現身市場,唱片公司延攬藝旦與歌仔戲班來錄製唱片,打入了庶民生活。流行歌曲工業的現代化物質基礎,包括唱片、資金、設備,也漸漸在島嶼落地生根。

當時的暢銷歌曲多是抒發「閨怨女」情懷,充滿對愛情的思慕與渴望。例如〈望春風〉,即是由出身歌仔戲班的歌手純純一舉唱紅。

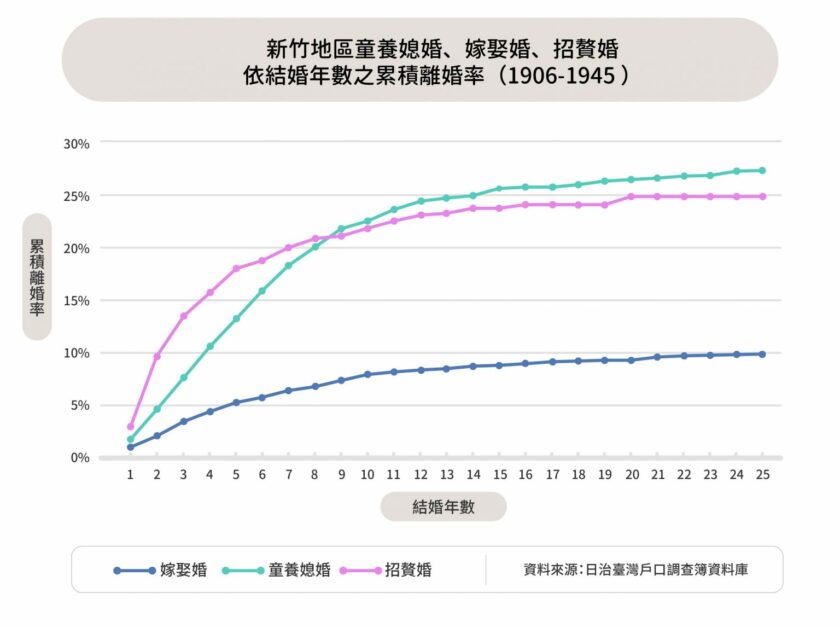

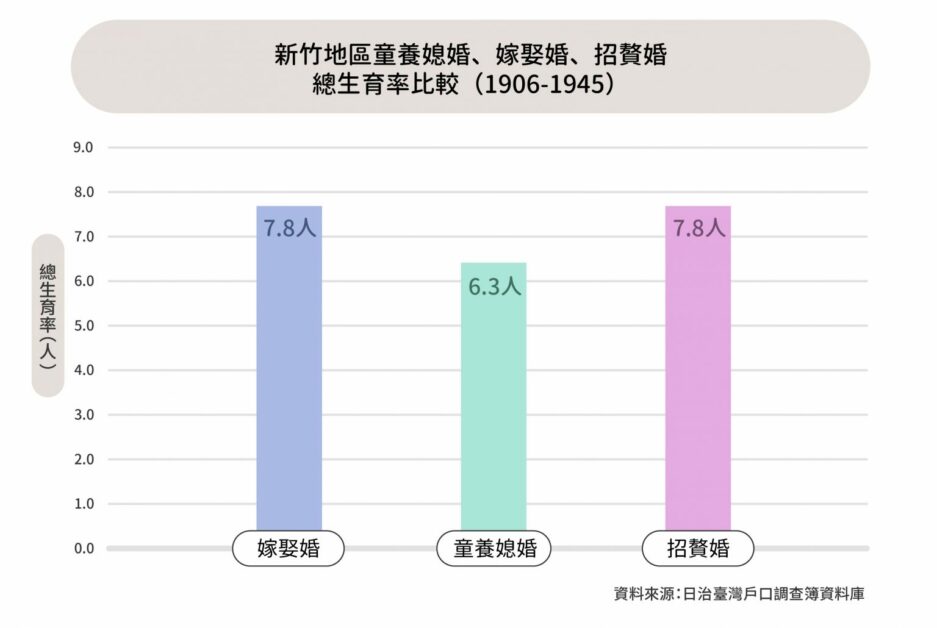

陳培豐指出,三零年代臺語歌的閨怨女形象,對於歌者與聽者,都頗有共鳴。這些藝旦或出身歌仔戲班的歌者,多數生長於貧困、被送養與決定婚配,歌中那嚮往自由戀愛的閨怨女,如同自己的化身。對於庶民聽眾,閨怨之情則反映出被殖民者渴盼自由的心情。臺灣人民、底層歌女、歌詞人物,在日治時代的臺語流行歌曲中,共構交織出相似的生命情感。

戰前臺語流行歌曲的唱腔,則多為「歌仔調」,音節清脆、平直,因為以丹田發聲,充滿抑揚頓挫的顆粒感,曲風或演唱都保有濃厚的「臺灣味」;日式演歌唱法還未出現。

整體來看,戰前日式風格的新民謠,沒有直接影響臺語歌曲,「日本/知識菁英」與「臺灣庶民」仍為兩條平行線。

戰後威權統治,演歌唱腔道出悔恨與悲情

1945 年 8 月 15 日,日本天皇宣布投降。

臺灣百姓歡天喜地,盼著重回「祖國」懷抱。但人們始料未及,迎來的竟會是劇烈衝突與動盪不安。接踵而來的語言政策、二二八事件、白色恐怖、土地改革,如同一場場大海嘯,島嶼宛若經歷另一場「再殖民」。

臺語流行歌的意象,也從日治時期的「閨怨女」,在戰後初期搖身一變成為「苦戀女」。

〈賣肉粽〉、〈收酒矸〉,唱出年輕人沒頭路、通膨率高漲的蕭條之景;〈苦戀歌〉,映射本省臺灣人被祖國「欺騙」、「拋棄」的悔恨之情。〈望你早歸〉、〈安平追想曲〉、〈河邊春夢〉等苦戀的無奈,瀰漫於 1945-1955 時期的臺語歌,歌詞和社會集體情緒疊影互文。

陳培豐描述當中的意象轉折:「戰前是渴望自由戀愛不可得;戰後終於成就愛情了,結果卻是憧憬破滅,充滿被騙的悲傷心碎。」

戰後短短的十年內,臺語流行歌曲開始轉向模仿日式演歌唱腔,唱腔悲情滄桑、帶有大量轉音、顫音,反映出威權體制的重重禁錮下,人民轉而懷想起過往的時代。

「絲滑」、「黏稠」的連音,帶修飾性的轉音與顫音,這種悲情滄桑的唱腔基調,從此蔓延在臺語流行歌曲。

「亦日亦臺」的「港歌」唱腔,展現臺灣人的認同流動

壓抑、悲情與茫茫不安的社會氛圍,除了來自威權統治,也和 1950 年代以後的土地改革有關。

「臺灣作為殖民地,近代化和工業化沒有被一起引入。戰前的臺灣只進入近代化、工業程度低;一直到戰後大批農民被迫離鄉,這是臺灣人在歷史上的第一次經驗。」陳培豐說。

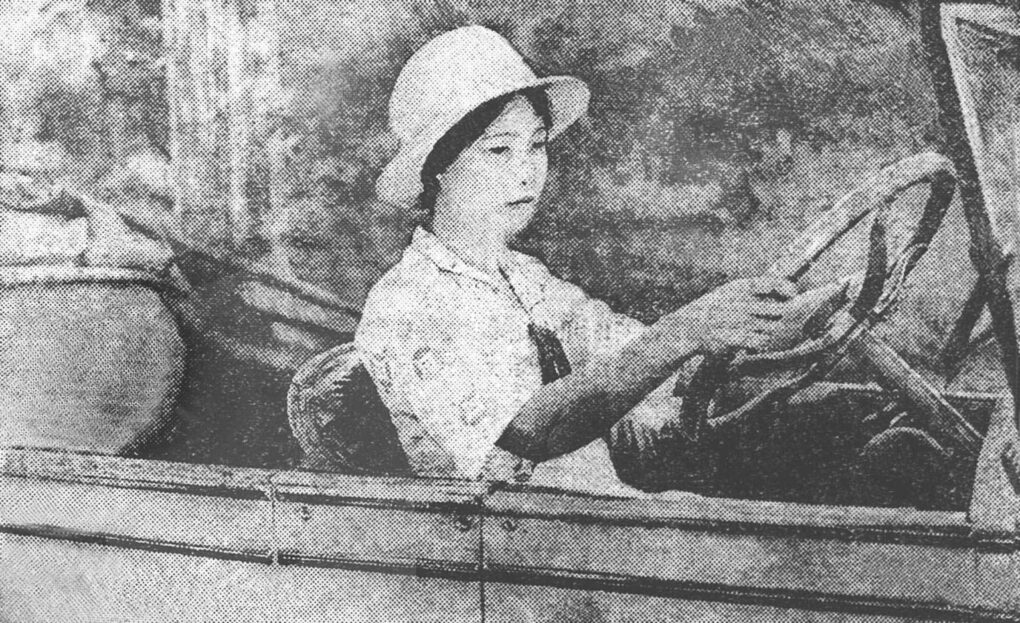

大量農村子弟離開家鄉,走向工廠與都市,引發島內第一次大規模的人口遷移。在這種背景下,臺語歌曲開始大量翻唱日本的「港歌」,同時也以自創方式推出〈港都夜雨〉等作品,象徵青年離鄉的漂泊無依。

對於當時的本省青年來說,戰後初期歷經被國家「欺騙」的各種無奈——政治、族群階層上遭受打壓;禁說方言政策下,被迫成為「失語的一代」;因為三七五減租、耕者有其田,只能離鄉討生活。農村子弟漂浪都市的滄桑,都藉由港歌裡的大海茫茫、路途迢迢,表露無遺。

然而,為何當時流行樂會取用海港做為意象,而不是城際遷移依靠的公車或火車?陳培豐解釋,出航和大海帶有濃厚的疏離、阻隔與漂泊感,以「海港」挪用作為文化符碼,更能戲劇化營造出「有家難返」的困境,引發社會共鳴。

翻唱港歌的風潮下,開始出現大量男性歌手粉墨登場;歌曲場景從閨怨的「室內」,轉為海港「室外」。日治時期的流行歌曲如〈望春風〉、〈雨夜花〉被冠上「臺灣民謠」稱號,重新錄製發行,但唱腔也逐漸融入演歌味。

臺語流行歌曲隨著不同歌曲類型,出現濃淡不一的演歌唱腔。陳培豐指出,戰後大量翻唱日本老歌,以及「亦日亦臺」的唱腔形成,透露出人們情感上追懷、寄情於昔日政權,透過流行文化上形塑出共同體。流行歌曲成為本省人重新定義我群的方式。

我口唱我心,中下階級的悲苦與時代記憶

流行歌樂不僅僅只是娛樂,還乘載了庶民百姓的集體記憶,彷若一個時代的紀實寫真。1960 年代,臺語歌的「再日本化」來到巔峰。

當時,臺日兩國同樣步入高速經濟成長,社會發展軌跡相似。日本「望鄉演歌」訴說離鄉子弟的鄉愁,在臺灣大量被翻唱。

〈孤女的願望〉、〈媽媽請你也保重〉、〈黃昏的故鄉〉,一首首至今仍膾炙人口的臺語歌,如同一頁勞工奮鬥詩篇,刻劃本省籍農村男女隻身離鄉打拚的孤苦不安。

但陳培豐強調,臺語歌並非全盤復刻、抄襲日本曲調,而是在重新填詞下,經歷文化內化與再詮釋,甚至比原曲更為滄桑。因為,相較於日本青年有「集團就職」,系統性將農村勞動力輸出至都市;臺灣農村青年則各自踏入看似充滿機會的大城市,實際上卻常陷於自生自滅的悲涼處境。

綜觀來看,在本土化、民主化之前,本省臺灣人親身經歷了島嶼的滿目瘡痍。無法「我手寫我口」的底層人民,沒有太多工具寄託情感,臺語流行音樂承接了彼時社會文化的困境,折射出無數勞動庶民的悲苦,成為本省中下階級的時代紀錄。

「他們只能把舌頭當作表達靈魂的工具。」陳培豐感歎。

悲涼滄桑的臺語唱腔,反映的是臺灣戰後經濟上工業化與都市化、政治上再殖民化的社會變遷。可以說,臺語老歌不只是本省人的音樂文化,更是當時中下階級、社會邊緣人、失語世代的自畫像。

臺語老歌很「俗」?國家與知識菁英的品味界定

「這是一種『社會音樂』,唱出社會底層的世界,在他們最孤苦無依的時候,陪伴許多庶民百姓。」陳培豐這麼解讀:「我們覺得很『俗』,也正是因為臺語歌就是在中下底層間生成。」

俗在於歌曲唱出的庶民滄桑。但陳培豐也指出,主流對品味雅俗的界定,正是臺語歌被知識份子和當權者的長期邊緣化結果。

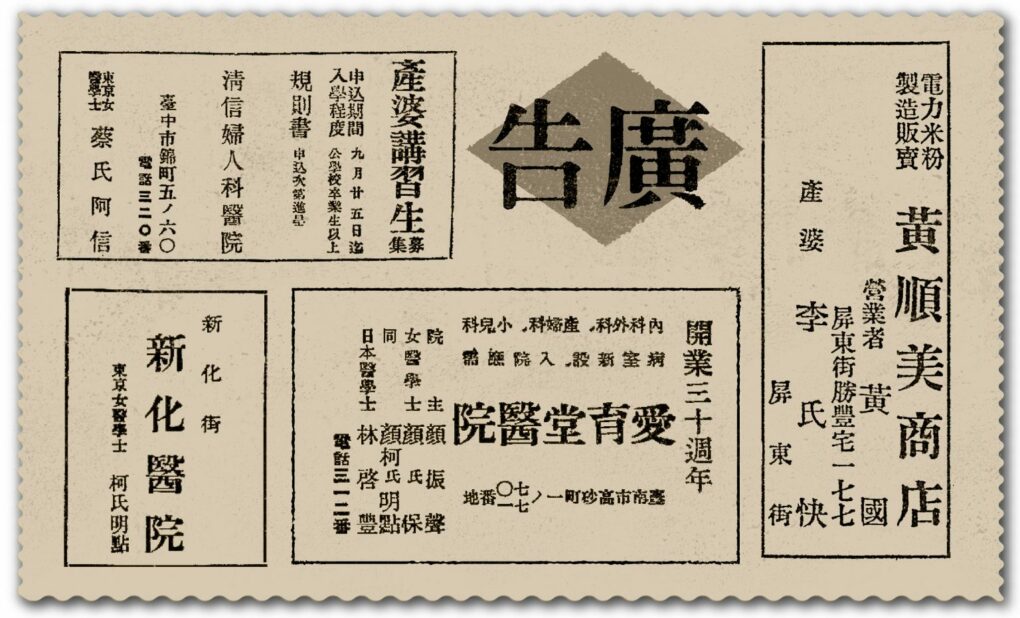

戰前的流行歌曲工業為殖民者移植的現代產物,臺灣因缺乏現代設備,許多音樂人只能渡海赴日錄製。但這批日本現代音樂的引入者,包括左派知識份子,一心傾慕殖民母國的現代化,汲汲營營透過歌謠教化大眾。

最終知識菁英陷入「落後」與「進步」的二分思維,一邊高舉摩登啓蒙音樂之大旗來教育庶民,一邊批判臺語歌謠庸俗,與群眾越離越遠。「很多人以為戰前的知識份子都在唱〈雨夜花〉,」陳培豐説:「實際上不是,他們欣賞的是西洋古典或日本音樂,菁英和庶民是兩個平行時空。」

而來到戰後,臺語歌曲則遭遇當權者的文化圍剿。

1960 年代,臺語歌幾乎被全面驅逐出主流媒體。歌手必須經過證照考試,才有資格登上電視,但考試指定曲不會有臺語歌,且多是節奏快速的進行曲,不利唱腔綿延的臺語歌手發揮。最終,「歌星證」制度等同對臺語唱腔宣判死刑,也界定了由國家規範的「好歌」美學定義。

臺語歌的存續,本身就具有反叛意義

綜觀戰前戰後,臺語流行歌曲如同一部勞農階級的簡史——進城打拼的農村子弟、流離遷徙的苦力勞工、忍受資方剝削的工廠女工⋯⋯都可以在歌中找到自己的影子。它的唱腔轉變,反映著戰前戰後臺灣人如何調適、改變與自我描繪;它的滄桑悲涼,映射出被工業化與再殖民化歷程拋下的庶民心聲。

在知識份子拿起筆,以「我手寫我口」抵抗威權與不公之前,本土中下階層百姓,便以「我口唱我心」,用最原始的抒唱、最悲涼的唱腔,道出自己與這座島嶼的辛酸血淚。

「不管是戰前或戰後,臺語歌始終在知識菁英與國家權力的藐視下掙扎。但它一直以最親切直接的方式,擁抱跟自己一樣被邊緣化的社會底層。」陳培豐語帶感性地說:

如果我們不知道臺語歌一路走來有多心酸艱苦,就會用知識階級的眼光、品味,持續誤解和歧視它。

-85x85.jpg)