- 作者/曹家榮 世新大學社會心理學系助理教授

我們全都知道我們有多不完美。為什麼不讓我們更適合生存一點?——Siddhartha Mukherjee

2018 年,中國的基因科技研究團隊透過基因編輯技術,實現了首例使嬰兒具備愛滋病免疫的人類胚胎基因改造實驗。這項「成就」從一開始的驚豔與備受矚目,到隨即飽受爭議與批評,凸顯了過去半世紀以來,基因科技的矛盾處境。一方面,自 1953 年克里克(Francis Crick)與華生(James Watson)發現了 DNA 模型,科學家們對於基因預測、治療,甚至基因改造的可能性,充滿了野心與期望;但另一方面,當基因科技的發展逐漸觸碰到類似「人的本質」的底線時,各種恐懼、質疑與反彈也隨之而來。我們該透過科技「改造」人類嗎?我們不該嘗試讓人變得「更好」嗎?似乎,過去無往不利的科技發展,在碰上「人的生命」時,終於才又放緩了腳步。

人類改造的起點

回到起點,雖然在 1953 年,科學家就已發現了 DNA 的雙螺旋結構,但基因科技真正被應用在人類身上,則是要到 1970 年代才開始發展。雖然隨著胚胎幹細胞的發現,科學家們開啟了基因改造的可能性,但到了 1990 年代初期,這樣的嘗試隨即遇到了新的技術阻礙。而相較於「激進」的基因改造,基因預測與較保守的基因治療則較快有了實質的發展。在《基因:人類最親密的歷史》中,辛達塔.穆克吉(Siddhartha Mukherjee)提到了一個案例。1990 年,一名因基因自發性突變而導致免疫系統發育不全的小女孩,參與了美國國家衛生研究院的基因治療計畫,接受將基因改造後的 T 細胞注射進身體中,以治療因基因突變導致的免疫不全問題。即便這一計畫最終的成果對許多基因治療學者來說有其爭議,但其後,基因治療確實展現了大步向前的發展姿態。

然而,不到十年的光景,一位十八歲少年的死亡,又為基因治療法罩上了前途不明的烏雲。傑西.蓋爾辛爾(Jesse Gelsinger),天生有著新陳代謝相關的基因突變,導致無法正常代謝蛋白質,但相對幸運的是,他的病情還能在藥物與飲食調製下獲得控制。1999 年的夏天,他參與了賓州大學的基因治療試驗,在治療團隊的說明下,相信這不僅是件有意義的好事,也沒什麼太大的風險。但就在注射基改病毒後四天內,蓋爾辛爾的身體狀況急轉直下,肝臟受損、腎臟衰竭、肺部硬化塌陷,最後在絕望之中走向死亡。這一事件之後,導致 2000 年幾乎所有基因治療試驗都被勒令停止。後來有學者形容,基因治療於此時幾乎等同於被流放至科學凍原。

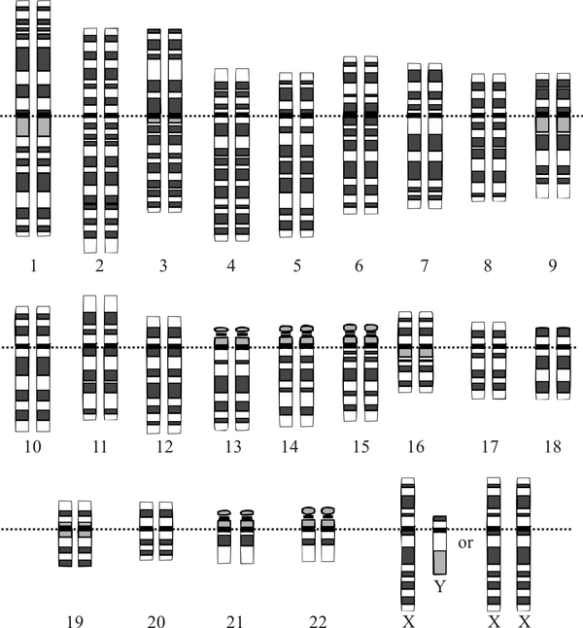

因此,大概在 1990 年至 2000 年間,不管是激進的基因改造還是較為保守的基因治療,都陷入了停滯。但另一邊,透過閱讀基因來預測或確定疾病的基因診斷則有了長足的發展。1990 年開始的人類基因組計畫,在 2003 年宣告完成,絕大部分的人類基因組已完成定序。這意味著,即便基因科技尚未能介入、改變我們的身體組成或遺傳特徵,但透過解讀基因組的資訊,科學家們已能夠「預先」確定基因組內是否存在缺陷,並採取預防性的排除手段。例如,好萊塢女星安潔莉娜.裘莉(Angelina Jolie)即是在得知自身帶有 BRCA1 及 BRCA2 基因缺陷,並考量有家族病史後,選擇預防性切除手術以降低罹癌風險。此外,其實一般人與這類基因預測的技術也並不遙遠。像是在台灣,孕婦於懷孕初期需做的一連串產檢中,即包含如唐氏症篩檢、羊膜穿刺等胎兒染色體檢查。

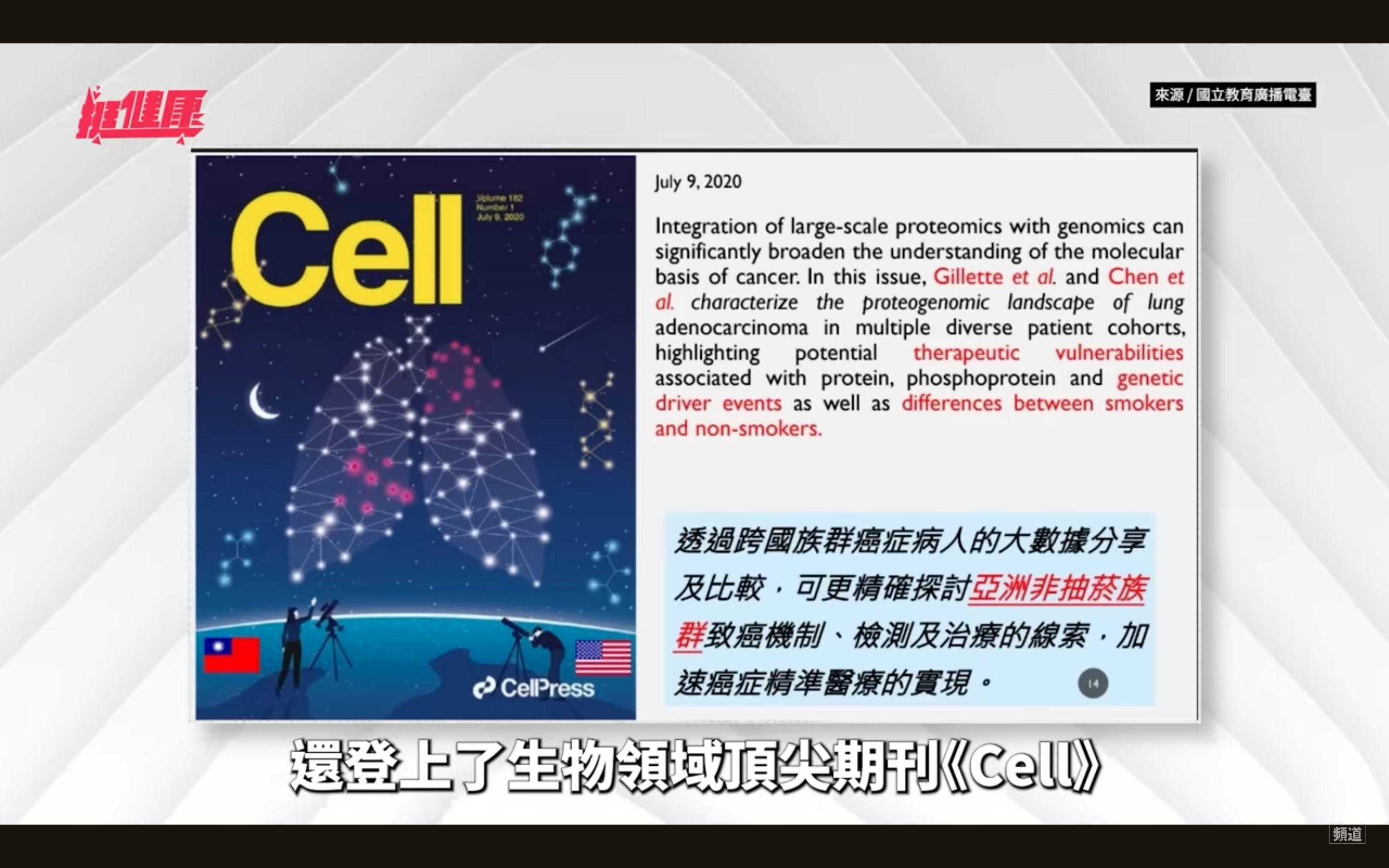

2000 年後,原先因蓋爾辛爾的悲劇事件幾乎宣告終結的基因治療也緩慢地重新站了起來。例如,在 2014 年,基因科學家們宣告基因治療法已可治療血友病。甚至,2015 年,中國的基因科學家更發表了對人類受精卵進行「基因組編輯」的報告。乃至於前文已提及的,2018 年備受爭議的人類胚胎基因改造實驗。換言之,基因改造如今也有了可能的發展。但同時,這也意味著,我們也許到了那個關鍵的抉擇時刻:我們該透過科技改造人類嗎?

兩種超人類

在相關的討論當中,有一個關鍵概念「超人類主義」(transhumanism)可以作為我們進一步理解的起點。用哲學家尼克.博斯特倫(Nick Bostrom)的話來說,超人類主義的核心理念是:「現在的人類本質是可以藉由應用科學或其他合理的方法加以改良。這些方法不但可以延長人類健康的年限,擴充我們在智能與身體上的能力,還能加強我們對心靈狀態與情緒的控制[1]。」在這邊我想要先做幾個概念的區分。一方面是所謂的「超人類」(transhuman)與「後人類」(posthuman),這兩個概念在許多時候其實指涉的是相同的狀態。例如,Bostrom 討論的「超人類」,正是法蘭西斯.福山(Francis Fukuyama)在《後人類未來:基因工程的人性浩劫》中所稱的「後人類」。在此我傾向使用「超人類(主義)」指涉支持透過科技改造人類自身的理念與狀態。因為「後人類」這一概念對於如羅西.布拉伊多蒂(Rosi Braidotti)、唐娜.哈洛威(Donna Haraway)等女性主義哲學家們來說有著另一指涉。另一方面,在此比較重要的是,所謂「超人類」又可分作兩種,一種是前述透過基因科學嘗試改造人類「本質」,另一種則是透過與科技物嵌合而誕生的「賽伯格」(cyborg)。

賽伯格,全稱為「模控有機體」(cybernetic organism),最早出現於 1960 年代,由曼菲德.克萊恩斯(Manfred Clynes)與內森.克萊恩(Nathan Kline)兩人提出。在那個美俄競逐太空探險的年代,「賽伯格」所代表的想像是,我們是否能夠重新設計「人」以符合外太空環境。同時,賽伯格的想像也跟資訊理論與科學的發展有關,當科學家們將人的心智比擬作一種資訊運作的模式,一種拋棄脆弱肉身的意圖也油然而生。這種賽伯格式的超人類更常是科幻電影的題材,例如,早期的《機器戰警》中,被改造成機器人的警官墨菲;或是晚近,《成人世界》中,一位開發人工智慧的程式設計師,最終在一場意外後,意識被上傳至一台機器人。當然,最經典也引發最多哲學思辨的日本動畫《攻殼機動隊》,其中只剩下大腦是其原生生物機體的草薙素子,她對於「存在」的探問,也更凸顯了賽伯格與超人類主義需面對的根本問題。

什麼是「活著」?

首先,我想先跟著草薙素子的追問,在透過科技物的嵌合改造人類身體的未來,怎樣才算是「活著」?對人類來說,存在的狀態就意味「活著」嗎?但是,怎樣又才算是「存在」?從超人類主義的角度來看,繼承了傳統人文主義的觀點,「意識」才是人類存在的本質,「身體」雖然是必要的載體,但並非不可更換或改造的。因此,不管是基因改造與治療,還是將人類身體嵌合或替換成科技物,在超人類主義看來,都是要試圖透過科技的應用來克服原先會受老化、疾病與損傷所苦的身體狀態。

換言之,有別於一般保守主義者常認為人是上帝的造物,超人類主義者主張,即便人真的是上帝的造物,那麼這個造物者的設計也是有缺陷的設計,而我們應該要透過科技來改善此一缺陷。但若是如此,作為仍保留著生物大腦與自我意識的草薙素子,為何還會產生存在的疑問?這邊讓我們對照另一部電影《點燃生命之海》,這部法國電影描述一位因跳水意外而全身癱瘓的男子拉蒙尋求安樂死的歷程。電影中有個橋段大概是這樣的,當拉蒙的親友認為他還「活著」該珍惜生命時,他回應:我這樣真的還能算是活著嗎?草薙素子與拉蒙之間的對比,凸顯出也許「身體」並不如超人類主義者想像那樣只是有缺陷的載體。有意識、能聽聞口說的拉蒙,在全身癱瘓的處境中無法感到「活著」,但即便裝載了全機械義體,草薙素子也絕非就毫無疑問地「活著」。

這種強調「肉身身體」乃是人類「活著」的重要基礎的觀點,正是 How we became posthuman 一書作者凱薩琳.海爾斯(N. Katherine Hayles)的立場。海爾斯認為,人的肉身身體提供了高度複雜且差異的感官感受能力,這使得每一個有著不同組成與特徵肉體的個體,都感受著不同的經驗、活著不同的生命。因此,對於海爾斯而言,「活著」絕非僅僅是意識的運作,而更是我們那差異的或也許脆弱的肉身身體,在與環境的觸碰、交流、行動或抗拒中,所綻放出的各種體驗與感受。甚至是在痛苦與死亡的恐懼中,「活著」才更清楚地、對反地顯現出來。

什麼是「生命」?

那如果不抹除肉身身體,而是透過基因治療或改造,如此一來,我們還是有著複雜且差異的身體感受能力,這樣的「超人類」是否就是可接受的?在生物保守主義(bioconservatism)陣營看來,即便如此,我們還是得面對「到底什麼是生命?」的問題。這裡指的不是科學定義上的爭論,而同樣也是偏向哲學思辨的問題。在生物保守主義陣營這一方,這個問題討論的一個核心是:我們能或該「控制」生命的形式嗎?或者,生命本就該有著不可控制的成分?用生物保守主義陣營大將邁可.桑德爾(Michael Sandel)的話來說,那是一種對於「天賦」的感激。

這裡的討論得先區分幾個層次。首先,如果單純高舉「生命本質」這種理念,恐怕會忽略了對於現實苦難的關懷。也就是說,事實上就有著許多生命因遺傳基因的缺陷,註定面臨難以承受的苦難,例如,我們比較熟悉的唐氏症。而現今的基因科技已能在懷孕初期檢測出胎兒是否有染色體異常。那麼,難道我們不該盡力避免生命承受這樣的苦難嗎?這答案的爭議性顯然較低。穆克吉在《基因:人類最親密的歷史》中也提到了,目前科學家們普遍的共識是,若某一種會造成極大生命苦難的疾病,已能透過基因檢測幾乎百分之百確定突變的基因將會致病,那麼非強制性的干預措施便是可接受的。生物保守主義陣營的另一大將,德國社會學家哈伯瑪斯(Jürgen Habermas)在這一點上也持贊同立場。

然而,除此之外的情況,就有著高度爭議性。關鍵問題在於三點:可控制性、自主性與公平性。首先,第一個爭議點是,基因科技雖然歷經了幾代的發展,但到底所謂可預測、可控制的程度有多高?如果像是穆克吉說的,基因組的改變實際上難以準確預測,且還有難以考量的環境影響因素。那麼,這不免讓人想起,當代以理性、科學為名,卻總是發生「意外」的各種事故。穆克吉在《基因:人類最親密的歷史》書中,有一句話是相當警醒的,他說:

「人類能負責任地增強自己的基因組嗎?增加我們基因編碼的自然信息,會有什麼後果?我們能不能讓我們的基因組變得好一點,而不冒會讓我們自己壞很多的風險。」

第二個爭議是關於自主性。也就是,以哈伯瑪斯的措詞來說,這是關於「孩子的自由」。倘若父母不是因為重大疾病的緣故,而要對子女的基因進行檢測甚至修改,這是可以接受的嗎?我們可以想像一下,如果你意外得知,父母在你出生前已幫你「決定」了可能的天賦傾向,你會如何看待自己的人生?無法預測且難以承受的苦難該被排除,但被他人(某種程度上)決定且無從異議的人生,恐怕就不見得令人嚮往了。此外,若以桑德爾的角度來看,這種自主性的喪失也就意味著人(胎兒)已物化為商品。

而當我們可以「訂製完美」,第三個爭議也就浮現:基因科技會否成為階級不平等再生產的終極手段?也就是說,當基因科技至少在很長一段時間內必然所費不貲的情況下,能夠訂製完美基因的當然是那些付得起錢的人。如此一來,階級不平等的問題,不僅會因資本的再生產無法改善,未來會否也將因「基因的再生產」更加惡化?事實上,這可能不是未來的情境。現階段,一些產前檢查的自費項目中,就有著要價相對高昂的基因檢測。如此一來,「別讓你的孩子輸在起跑點」這類廣告術語,也許將會變成「別讓你的胚胎輸在起跑點」。訂製完美的瘋狂競賽成了下一波資本主義的熱銷賣點。

什麼是「科技」?

除了「可控制性」、「自主性」與「公平性」這三個問題可作為我們討論的爭點之外,最後,在思考「是否該透過科技改造人類」的問題上,我認為也許還可以追問一個關鍵問題:什麼是科技?科技一般被視為是人達成目的的手段或工具,但在哲學家海德格(Martin Heidegger)看來卻不是如此。海德格主張現代科技是一種對於自然的限定與強求,也就是說,一切事物在現代科技的作用中,都僅僅成了潛在的「資源」。甚至,在海德格看來,「人」如今在現代科技的作用中也成了某種資源。

我們也許可以單純將科技當成是工具,甚至認為科技在今天賦予了人們前所未有的創造能力。但如果我們願意選擇更謹慎地面對科技,聽從海德格的提醒,注意到現代科技雖然可能有其生產與創造能力,但卻也將人們帶到了最危險的邊緣。

參考文獻

1. Bostrom, N. 2005. In defense of posthuman dignity. Bioethics, 19(3): 202-214.

《運動基因》立體封面72dpi.jpg)